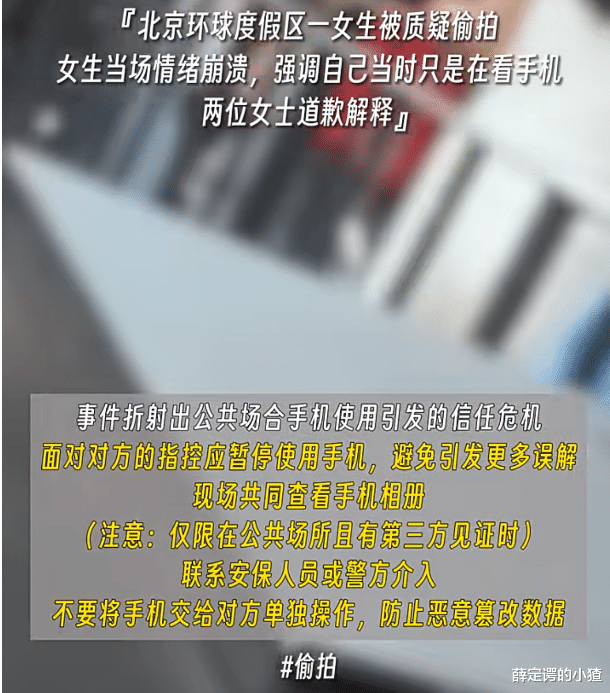

近日,北京环球度假区的一起“偷拍误会”登上热搜。一名身材较为壮硕、头发也偏短的女生在排队时使用手机,被身旁两名女生误认为“男性偷拍者”,当场遭到质疑。被冤枉的女生情绪崩溃大哭自证清白,称自己只是在看手机,两名质疑者发现冤枉人后连忙道歉。

虽然两名女生已经道歉解释了误会,但是相关视频发酵扩散后,却在网络上掀起轩然大波。尤其是那两名怀疑遭偷拍的女生那句:“我刚才看你像是男的!”,更是不光让被诬陷的当事人女生破防,更是让广大男性网友也炸锅了。

男性网友不满称:“如果真是男的,是不是跳进黄河也洗不清了?”“现在女生一句‘他偷拍’就能随便查人手机了?”

而另一部分女性,尤其女权网友则反驳:“谁愿意无故怀疑别人?还不是因为现实中偷拍事件太多!”

这场争论背后,藏着更值得深思的社会命题——当“防狼”变成“误伤”,我们该如何在保护女性安全与维护男性名誉之间找到平衡?

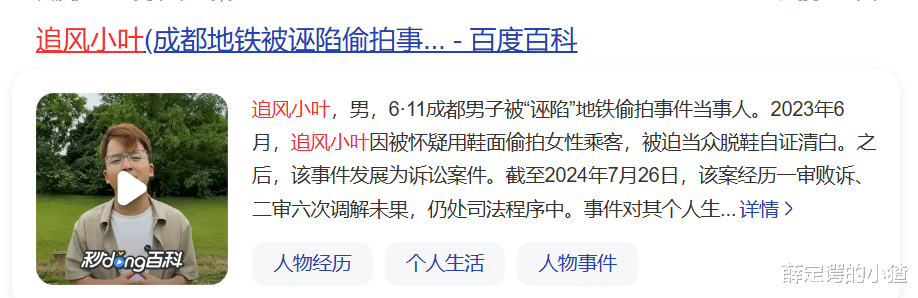

从“追风小叶”到环球影城:被偷拍恐惧催生的“误伤链”事件发酵后,许多网友立刻联想到“成都地铁偷拍案”的当事人追风小叶。这位普通男生因被诬陷偷拍,花费数年时间维权,从“小叶”熬成“老叶”,成为男性遭遇不实指控的典型案例。

类似事件近年屡见不鲜,这些事件共同构成了一条“误伤链”——女性因长期处于偷拍威胁中形成防御性敏感,而部分男性则因“有罪推定”陷入自证困境。

但说到底,怀疑偷拍的关键矛盾点在于:

女性视角:“宁可错怪,不可放过”是无奈的自保策略;

男性视角:“无证据指控”等同于公开羞辱和社会性死亡。

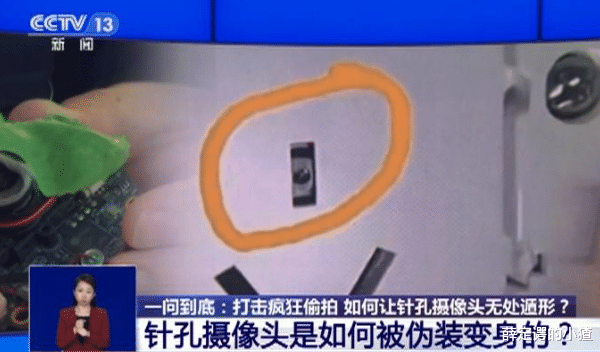

谁制造了这场“性别信任危机”?偷拍产业猖獗:女性安全感的崩塌根源随着偷拍硬件软件技术不断进步,偷拍行为也变得更加隐蔽,呈现快速增长趋势,隐形摄像头可伪装成打火机、纽扣甚至矿泉水瓶。韩国“N号房”等恶性事件更放大了女性的恐惧——这种背景下,女性对可疑举动的过度反应实则是一种“创伤后应激”。

个别诬陷案例经短视频平台病毒式传播后,形成“男性=潜在偷拍者”的刻板印象。而算法推送的“性别对立”内容进一步撕裂共识,让理性讨论变得困难。

维权成本的不对等对被诬陷的男性而言,洗清冤屈需付出巨大代价(如追风小叶维权3年);而对误判者往往只需一句道歉。这种不对等加剧了男性的不安全感。

甚至不排除某些别有用心的女性,为了发泄性别对立情绪,或者炒作流量故意诬陷偷拍的可能性,从而加剧了性别之间对立情绪,反而容易让人忽视了那些真正遇到偷拍的女性的权益。

推广“疑罪从无”原则:未经证实不得公开指控他人

建立快速自证机制,公共场合工作人员无执法权不得随意限制人身自由,通知警方协助查验手机,避免当众冲突,以及侵犯隐私。

技术层面:用技术对抗偷拍,而非性别对立公共场所普及防偷拍检测设备

平台加强偷拍视频溯源打击,切断黑色产业链。

个体层面:学会“理性防御”女性在不确定,没有确凿证据情况下,建议先礼貌询问而非直接指控;

男性若被误会,可判断对方是否无理取闹,尽量配合查验并保留证据,避免情绪升级对自己不利。

这起事件最讽刺的细节在于:被误会的女生因“像男性”而遭质疑。这说明真正该被审视的不是性别,而是我们面对潜在威胁时的反应模式——当警惕异化成偏见,每个人都可能成为受害者。

真正的安全感,从来不会来自互相猜忌的恶性循环,而源于制度保障下的彼此尊重。下一次当你举起手机时,或许我们可以多一分谨慎,也多一分信任。

你有过被误会或担心被偷拍的经历吗?你觉得该如何平衡防护与信任?欢迎理性讨论~