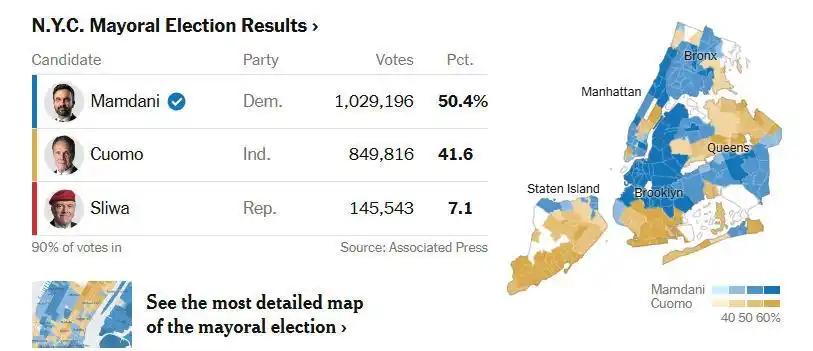

11月4日,纽约市刚刚选出了一位新市长,但不同于过去那种温吞的当选发言,这位叫佐赫兰·马姆达尼的年轻人,在胜选夜直接对着镜头喊出一句话“特朗普,我知道你在看,开大点声。”

这句话不只是说给总统听的,更像是说给这座城市、甚至全美国听的,视频一经传出,社交网络刷屏。

有人叫好,有人质疑,但不管怎么解读,马姆达尼的胜利,不仅仅是纽约市长换人,更折射出一场更深层的政治风向变动。

从社区走出来的“挑战者”

从社区走出来的“挑战者”这场胜利要从马姆达尼的出身说起,他不是传统意义上的政坛人物,没有显赫的政治家族背景,也没在大公司或政府机关待过。

他的成长轨迹和普通纽约人没什么两样,生活在皇后区,父母是移民,日子也并不富裕。

但他长期活跃在社区一线,做住房维权、参与公共服务,和很多城市底层民众打过交道,正是这些经历,让他在选战中抓住了一个关键点。

纽约的选民,尤其是年轻人和低收入群体,早就对那些在电视上讲“增长指标”的政客没了耐心,他们要的是能听懂他们诉求、能看见他们生活的人。

马姆达尼没有走传统竞选那一套,他不靠大财团捐款,不打密集广告,而是走到大街上做演讲。

没有什么大道理,像住房、公交、学校等这些民生问题成为他宣传的焦点,而这些是态度亲身经历的,这反而引发广泛共鸣。

他的胜利并不是偶然爆冷,纽约这座城市的基层矛盾日积月累。

高房租、低工资、公共服务短缺,让普通人活得越来越累,而一直主导市政的传统政治派系明显跟不上现实节奏。

马姆达尼恰恰抓住了这种民意落差,把自己定位成“站在街头的候选人”,不是来管市政机器的,而是来重修人与城市关系的。

政治对抗的背后逻辑

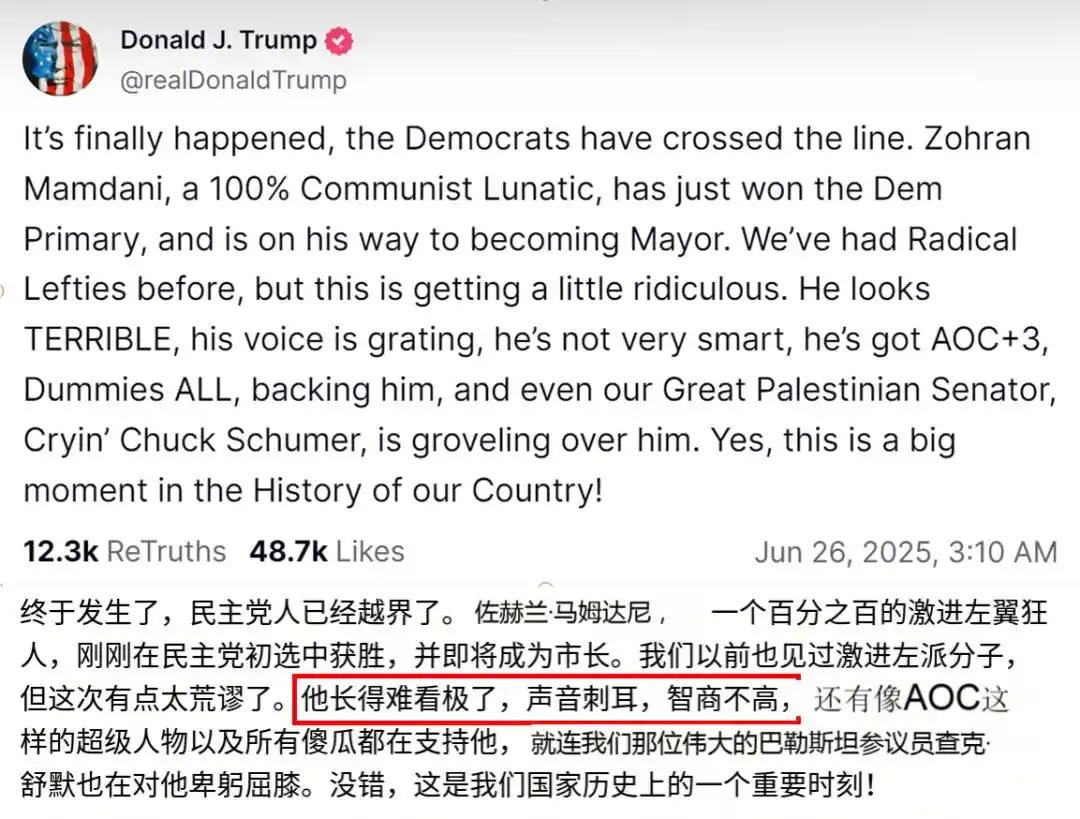

政治对抗的背后逻辑选举进入白热化阶段时,联邦政府突然发声,特朗普在投票前一晚接受媒体采访时警告,如果纽约市交到“极左分子”手中,联邦可能会重新评估资金拨付。

这是一种明确的政治信号,他不想看到马姆达尼上台。

这番表态引起了巨大争议,一方面这是联邦层面对地方选举罕见的公开干预,另一方面也让人质疑,是否联邦拨款成了政治工具。

马姆达尼没有回避,他在最后一场集会上直接回应“纽约的预算不是总统的私人账户”,他的语气中没有犹豫,反而更坚定,他选择正面接下这场冲突,也是在计算政治收益。

从选举策略来看,这种正面对抗反而帮他聚拢了选票,对于很多纽约人来说,联邦政府的干预就像是外来压制,更激发了城市认同感和被代表的渴望。

马姆达尼把自己摆在“对抗强权”的位置上,让选民觉得他不是只会讲民生的理想主义者,也有对抗现实政治压力的胆识。

更重要的是,这场对峙把地方选举推到了全国关注的高度,从市长选战变成了进步派和保守派的政治对撞。

特朗普代表的是传统建制与严格控制的权力秩序,而马姆达尼则代表来自下层的新声音和城市更新逻辑。

这种碰撞不再局限于纽约,而反映出美国政坛内部一场更广泛的方向分歧。

演讲之后的现实挑战

演讲之后的现实挑战胜选当晚,马姆达尼那句喊话成了全美热议的焦点,但在此之后,他要面对的是一连串实打实的治理难题。

纽约市多年财政紧张,基础设施老化严重,教育系统资源不均,公共交通问题积压已久。而他的竞选承诺中,不少都涉及高成本支出,政策如果真的要落地,资金从哪来是个现实问题。

尤其是现在联邦政府态度不明,拨款随时可能变动,这意味着马姆达尼上任后,在制定预算、推动项目时,每一步都可能碰上资金缺口。

而他过去的政治标签又很容易被对手贴上“理想主义”、“不切实际”,这会大大增加他在市议会、州政府,甚至党内谈判中的难度。

除此之外,纽约这座城市的行政体系庞大而复杂,涉及多个利益集团,一项改革从提出到落地,中间的博弈往往比政策本身更难处理。

马姆达尼虽然人气高涨,但他在政府体系中属于“外来者”,不少部门对他的改革方向可能并不买账。

能否建立起有效的执政联盟,能否找到既有理想又能妥协的平衡点,将直接影响他能否兑现承诺。

更大的压力来自选民本身,他的支持者大多是对现状不满、对政治冷感的人群,他们给了马姆达尼机会,是出于某种急迫的期待。

但这种期待如果在短期内得不到回应,很可能就会转化为失望甚至反弹,第一份市政预算案、第一次政策听证会,都会成为检验他治理能力的“期中考”。

结语

结语马姆达尼的当选,不只是某一派别的胜利,更像是美国城市政治进入新阶段的起点。

他代表的不是某个阶层,而是一种对制度疲态的质疑,一种想要寻找新路径的冲动,而他的喊话,不只是对特朗普个人的回应,更是对华盛顿政治逻辑的一次挑战。

但喊话之后,接下来是预算表、政策案、听证会和无数次谈判。

这不仅是他个人政治生涯的考验,也是城市治理理念的一次碰撞,纽约是不是能走出一条不靠传统权力、不依赖大资本的新治理道路,仍然未知。

参考资料

民主党人领跑市长选战,特朗普威胁或对纽约“断供” 京报网 2025-11-04

“民主社会主义者”马姆达尼当选纽约市长,叫板特朗普:我知道你在看! 观察者网 2025-11-05