1938年春天,加拿大医生诺尔曼·白求恩带着两箱子医疗器械到了延安,他以为自己是来帮农民武装的,直到半夜被一个卫生员堵在老乡家的草棚里,那小子冻得裂口的手指攥着本破英文书,用伦敦口音问他,股动脉结扎术怎么弄,白求恩捏着门板上那盏油灯,忽然觉得,真正该学的人是他自己。

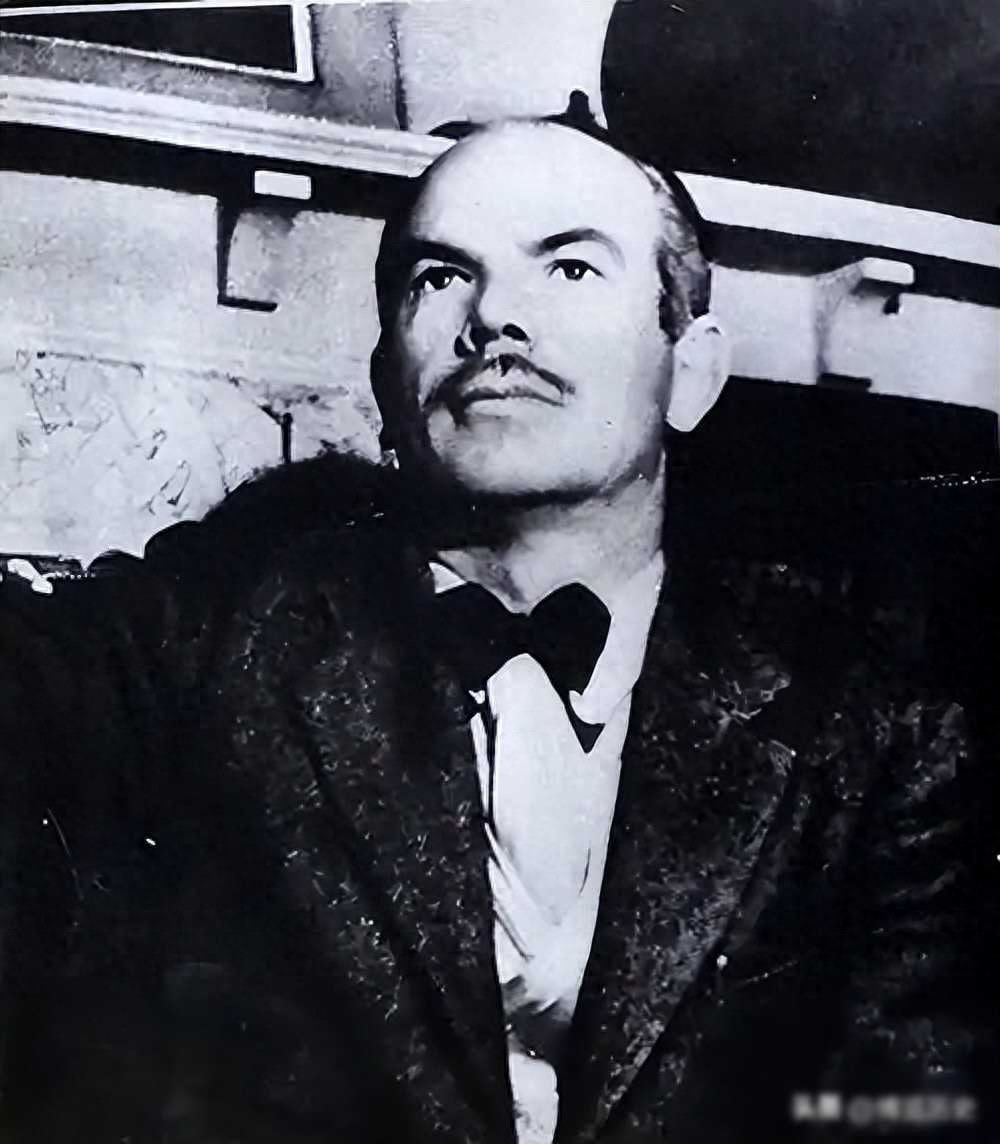

三个月后,还是那间漏风的窑洞,白求恩看见了更叫人吃惊的人,聂荣臻带来的“宝贝”穿着洗得发薄的粗布军装,袖口磨得透亮,可一开口,满嘴都是庆应大学的词儿,殷希彭把日本人的高薪聘书扔进火里,谁也没想到这前头的大学教授,真能扛着显微镜上太行山,如今他正拿高粱秆和驴皮,改着最新的胸腔引流装置。

这不是土法,是穷人用出来的办法,殷希彭把缝衣针丢进沸水里烫,羊肠当缝线,墨水瓶当消毒盒,敌机飞过头顶的空当,他给战士开刀,最厉害的是那本本子,写满了英文、俄文、日文的笔记,每回都让警卫员冒死从重庆带回来最新的医学文章。

1939年冬天夜里,日军围上来,医疗队只好躲进山洞,火把在岩壁上晃,影子跟着乱抖,殷希彭却像在医院里一样,不慌不忙,他把松脂火把插进岩缝,带着两个学员给伤员切脾,没血压计就用手摸脉,没麻药就让伤员咬块布,七分钟就把手术做完,城里大医院得半小时,白求恩后来在日记里写,刀口比城里医院还干净,字迹让血洇得看不清。

临终前,白求恩把手术刀塞到殷希彭手里,忽然笑了,说以前总以为你们缺医少药,现在才明白什么叫以弱胜强,那年冀中军区的截肢手术死亡率从百分之四十降到了百分之八,日本《医学会杂志》正写着,支那共军的医疗水平超出预期。

多年后有人问殷希彭是怎么做到的,他指了指背包上的补丁,说你看这针脚,前线的医生都这样,补破洞要缝,缝伤口也要缝。