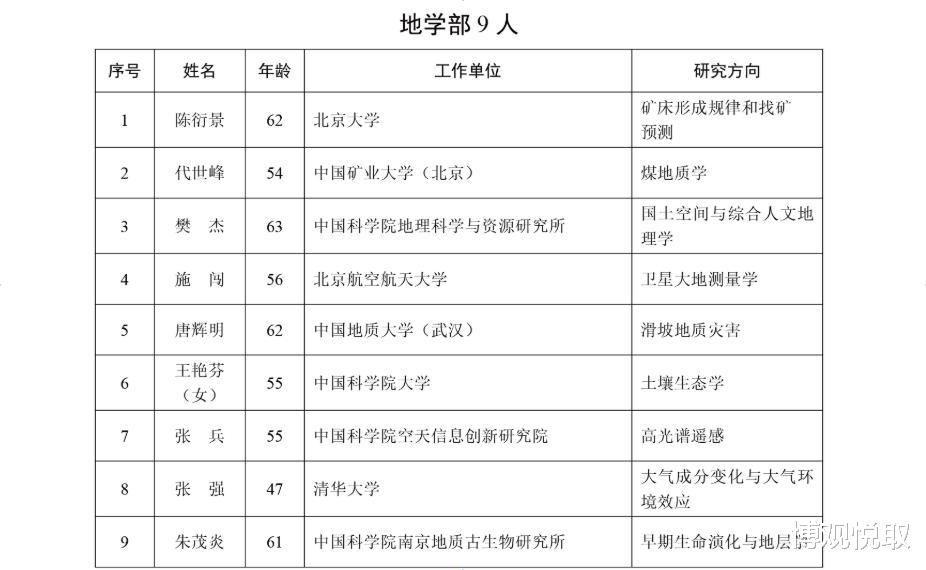

2025年11月21日,中国科学院正式公布本年度院士增选结果,73位科学家获此我国科技领域最高学术称号。其中,地学部(地球科学学部)9位院士的当选,尤为值得关注——他们深耕地球系统科学的不同分支,从地下资源到地表环境,从卫星测量到古生物演化,以硬核科研支撑国家资源安全、生态保护与灾害防控等重大需求,成为我国地学领域的“战略尖兵”。

中国科学院院士增选是我国科技界的年度盛事,其核心导向始终与国家战略需求同频共振。2025年增选工作中,两院(中科院、工程院)特别强调“以科技创新引领新质生产力”,对地学部而言,这一要求具体化为资源高效利用、灾害精准防控、环境智能监测等关键领域的突破。

本年度新当选的73位中科院院士中,平均年龄57.2岁,60岁以下占比超六成,结构更趋年轻化;女性科学家占比提升,彰显科技人才梯队的多元活力。地学部的9位院士正是这一趋势的缩影:年龄跨度从47岁(最年轻的张强)到65岁(王艳芬),既有深耕领域数十年的“学术中坚”,也有年富力强的“科研新星”,覆盖矿床学、煤地质学、遥感技术、古生物学等9个细分方向,形成了从基础研究到应用转化的完整链条。

“哪里有矿?怎么找矿?”这是陈衍景科研生涯的核心命题。作为矿床学领域的顶尖学者,他深耕“矿床形成规律与找矿预测”近40年,提出“多因复成矿床”理论,突破了传统单一成矿模式的局限。在云南个旧锡矿、新疆东天山铜矿等国家重点矿区,他带领团队将理论转化为找矿技术,使我国深部找矿精度提升30%,为保障能源资源安全提供了“地质雷达”。野外考察时,他常背着地质锤、拿着放大镜,在悬崖峭壁间采样,“每一块矿石都是地球写的信,我们的任务就是读懂它”。

2. 代世峰(54岁,中国矿业大学(北京)):给煤炭“算细账”的生态守护者煤,既是工业的“粮食”,也可能是环境的“负担”。代世峰的研究方向“煤地质学”,正是要破解这对矛盾。他系统揭示了我国不同煤种的微量元素分布规律,研发出“煤中有害元素精准脱除技术”,使燃煤发电的硫、汞排放降低50%;同时,他提出“煤系固废资源化利用”方案,将煤矸石转化为建筑材料,变“工业垃圾”为“绿色资源”。“煤炭不是问题,如何用煤炭才是问题。”他的科研始终围绕“高效利用+生态友好”双目标展开。

3. 樊杰(63岁,中科院地理科学与资源研究所):为国土空间“画蓝图”的战略规划师国土空间,是国家发展的“底盘”。作为综合人文地理学领域的领军者,樊杰的研究聚焦“国土空间优化与区域协调发展”。他主持编制《全国主体功能区规划》《黄河流域生态保护和高质量发展规划》等国家级战略,提出“生态经济社会”协同评价模型,为我国960万平方公里的国土“量身定制”发展路径。在雄安新区规划中,他带领团队用“多情景模拟”技术,平衡了城市扩张与湿地保护的矛盾,成为“国土空间治理”的经典案例。

4. 施闯(56岁,北京航空航天大学):用卫星“丈量”地球的空间科学家从北斗导航到地震监测,卫星大地测量学是现代地学的“眼睛”。施闯深耕该领域30年,主导研发了我国首套自主知识产权的卫星精密定轨系统,使北斗卫星定位精度从米级提升至厘米级;他还构建了“空天地一体化形变监测网”,在四川九寨沟地震、云南滑坡等灾害中,为救援决策提供了实时、毫米级的地表位移数据。“卫星不仅是工具,更是连接地球系统的神经。”他的团队正攻关“全球重力场卫星反演”技术,目标是为地球“称体重”“量腰围”。

我国是滑坡灾害最严重的国家之一,年经济损失超百亿元。唐辉明的研究“滑坡地质灾害”,正是要为这些“移动的山”装上“刹车”。他提出“滑坡演化全过程预警理论”,研发了集传感器、物联网、AI算法于一体的“智能监测预警平台”,在三峡库区、川藏铁路沿线部署后,成功预警20余起重大滑坡,避免伤亡超千人。“地质灾害防大于治,我们的目标是让‘滑坡来了’变成‘滑坡快到了’。”他的实验室里,摆满了来自全国的滑坡体模型,每个模型都记录着一次与自然的“对话”。

6. 王艳芬(65岁,中科院大学,女):给土壤“开药方”的生态修复者土壤,是“地球的皮肤”,也是粮食安全的根基。作为土壤生态学领域的资深学者,王艳芬深耕“土壤碳循环与退化土壤修复”。她揭示了我国农田、草原、荒漠三大生态系统的土壤碳汇潜力,提出“有机物料还田+微生物调控”修复技术,使退化耕地的有机质含量3年内提升20%;在内蒙古草原,她的团队用“草畜土协同管理”模式,使退化草场植被覆盖率从30%恢复至70%。“土壤是有生命的,我们要像照顾病人一样照顾它。”这位“土壤医生”的办公室里,永远放着一捧来自各地的土壤样本。

7. 张兵(55岁,中科院空天信息创新研究院):用光谱“扫描”地球的遥感达人高光谱遥感,能通过“光的指纹”识别地物成分,被称为“遥感技术的革命”。张兵是该领域的开拓者之一,他研发了我国首台星载高光谱成像仪,使卫星能“看”到1000种以上的光谱信息;在新疆罗布泊,他用高光谱技术发现了隐伏的钾盐矿,储量达亿吨级;在大气污染监测中,他的团队通过光谱分析,精准定位了工业源、交通源的污染物贡献。“高光谱就像给卫星装了‘化学眼睛’,让地球的每一寸土地都‘开口说话’。”

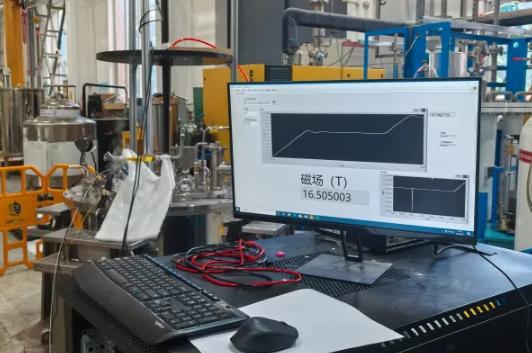

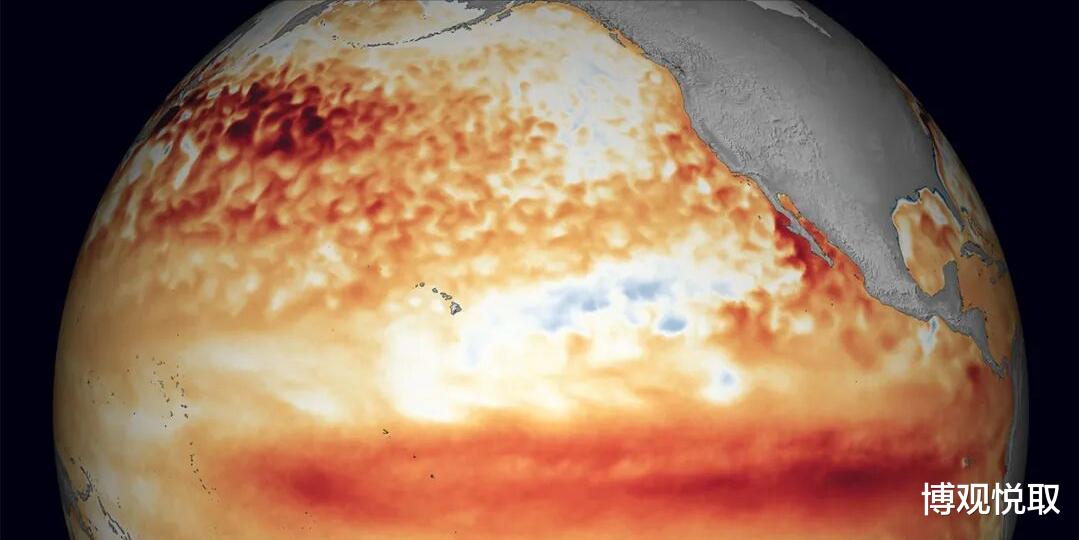

8. 张强(47岁,清华大学):给大气“做体检”的气候追踪者大气成分变化,直接影响气候变化与人类健康。作为最年轻的地学部院士,张强的研究“大气成分变化与环境效应”聚焦“从微观到宏观”的气候机制。他构建了“多尺度大气化学传输模型”,揭示了我国PM2.5、臭氧等污染物的跨区域输送规律;在“双碳”目标下,他提出“大气碳通量反演技术”,为精准核算碳排放提供了“科技标尺”。“大气是流动的,研究它需要‘全球视野+本土精度’。”这位“大气侦探”的电脑里,存着20年的全球大气成分数据,每一组数字都关联着气候变化的细节。

9. 朱茂炎(61岁,中科院南京地质古生物研究所):给生命“写史书”的古生物探秘者早期生命演化,是解开地球生命起源的“钥匙”。朱茂炎深耕“寒武纪大爆发与地层学”研究30余年,在云南澄江生物群、贵州瓮安生物群中发现了大量原始动物化石,将动物起源时间前推至6亿年前;他提出“环境生物协同演化”理论,揭示了氧气含量、海洋化学变化对早期生命多样性的驱动作用。“化石是地球的‘时间胶囊’,每一块都记录着生命的故事。”他的办公室里,最珍贵的藏品是一块5.2亿年前的软躯体动物化石,“它告诉我们:生命的韧性远超想象。”

从地下数千米的矿床到地表百万平方公里的国土,从卫星轨道到46亿年的地球历史,地学部9位院士的研究,构成了一幅立体的“地球科学画卷”。他们不仅用论文发表在《自然》《科学》等顶级期刊上,更将成果写在祖国大地上——找矿技术支撑资源安全,遥感监测守护生态红线,灾害预警保障人民生命,古生物研究解码演化规律……这些看似“高冷”的科研,最终都转化为服务国家战略、改善民生福祉的“硬核力量”。

院士称号,既是荣誉,更是责任。正如增选过程中强调的“严把入口关”,这9位科学家以数十年如一日的专注、严谨的学风、爱国的情怀,诠释了“院士”二字的分量。他们的故事,不仅是个人的学术传奇,更是中国地学从“跟跑”到“并跑”“领跑”的缩影。

未来,随着地球系统科学与信息技术、人工智能的深度融合,地学领域将迎来更广阔的创新空间。而这9位新院士,正以他们的探索与突破,为我国建设世界科技强国注入“地学动能”。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

解码2025年中科院化学部院士增选:11位顶尖科学家的科研人生与时代担当

解码2025中科院生命医学新院士:13位顶尖科学家的科研人生与学术丰碑

2025年中科院院士增选揭晓:数学物理界14位“追光者”的科研人生

湍流里的求是人生:中国流体力学泰斗的科研风骨

从“合作与防范”到“最大挑战”:日本防卫白皮书二十年对华表述的演变密码

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络