关于杨振宁先生的贡献到底属于谁,这个争论其实一直没停过。有人总惦记着他1964年加入美国籍的事,也有人特别赞赏他2015年放弃美籍、恢复中国国籍的“归根”选择。

但如果我们把目光从那一纸国籍上挪开,看看他真正做了些什么,就会发现:这场争论其实挺没意思的,他的科学成就,早就超越了国界,既属于全人类,也深深烙印着中国的印记。

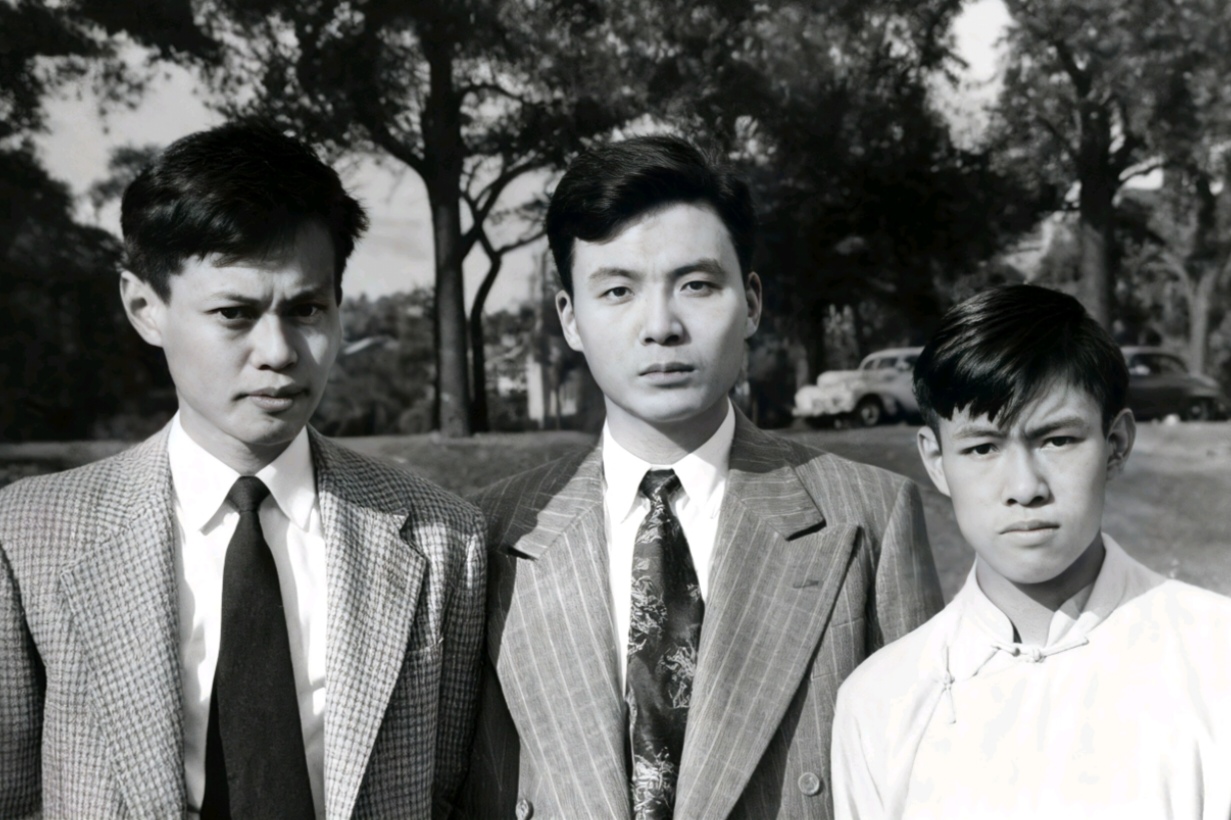

杨振宁早期照片

一、时代洪流中的个人抉择要理解杨振宁,得先把他国籍变更的前因后果捋清楚。这可不是简单的“选A还是选B”,而是一个在特殊时代背景下,充满无奈与挣扎的决定。

1945年,23岁的杨振宁去美国深造,那时候的中国刚刚经历战乱,百废待兴。

19年后的1964年,他选择加入美国籍,这个决定让他背了半辈子的争议,连他父亲到去世都没完全原谅他。

背后的原因,远比“爱不爱国”复杂得多,那时候的美国对华人仍有歧视,他曾经因为是华人而买不到房子,科研工作也因为没有美国国籍而处处受限。

他自己后来说,那是他“痛苦的决定”,既违背了中国人“不离故土”的传统观念,心里也始终带着对祖国那段屈辱历史的隐痛。

但国籍变了,他的心却没变。1957年站在诺贝尔奖的领奖台上,他特意强调“我为自己的中国血统而自豪”。

1971年中美关系刚出现一点缓和迹象,他就成了第一个回来访问的知名华裔学者,带动了一大批人回国交流。

2015年,93岁高龄的他毅然放弃美国籍,把晚年完全奉献给了祖国,他家里挂的那块“归根居”的牌子,就是他心情最好的写照。

这段跨越半个多世纪的国籍变迁,藏的是一代华裔学者在东西方之间的艰难平衡与不变初心。

邓稼先、杨振宁与杨振平三人合照

二、属于世界的科学之光科学最公平的地方就是,真正的好成果从不认国籍。杨振宁最重要的两项工作,早就成了全人类理解宇宙的公共知识。

1956年,他和李政道一起提出“弱相互作用中宇称不守恒”,直接把物理学界信了上百年的“宇称守恒”定律给推翻了。

当时大家都觉得这想法太疯狂,直到吴健雄用实验证实了它,整个物理学界都震动了,这就像发现左手和右手的物理规律居然不一样,彻底改变了我们对“对称”的认识。

这个成果只用了13个月就拿了诺贝尔奖,创下了史上最快获奖记录,“原子弹之父”奥本海默都说,他们“给困在黑屋子里的物理学家找到了一扇门”。

而他更深远的贡献,是1954年提出的“杨-米尔斯规范场论”。

这个理论听起来很抽象,但它相当于给宇宙中的基本力搭了一个统一的框架,就像麦克斯韦方程把电和磁统一起来一样,它成了后来“粒子物理标准模型”的基石。现在物理学的一大半进展,都跟这个理论有关。

美国富兰克林学会甚至把它和牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦的成就相提并论,说它“重新定义了物理学”。

更厉害的是,基于这个理论做出来的研究,前后让十几位物理学家拿了诺贝尔奖,这种“诺奖孵化器”级别的贡献,当然是全人类科学宝库里的共同财富。

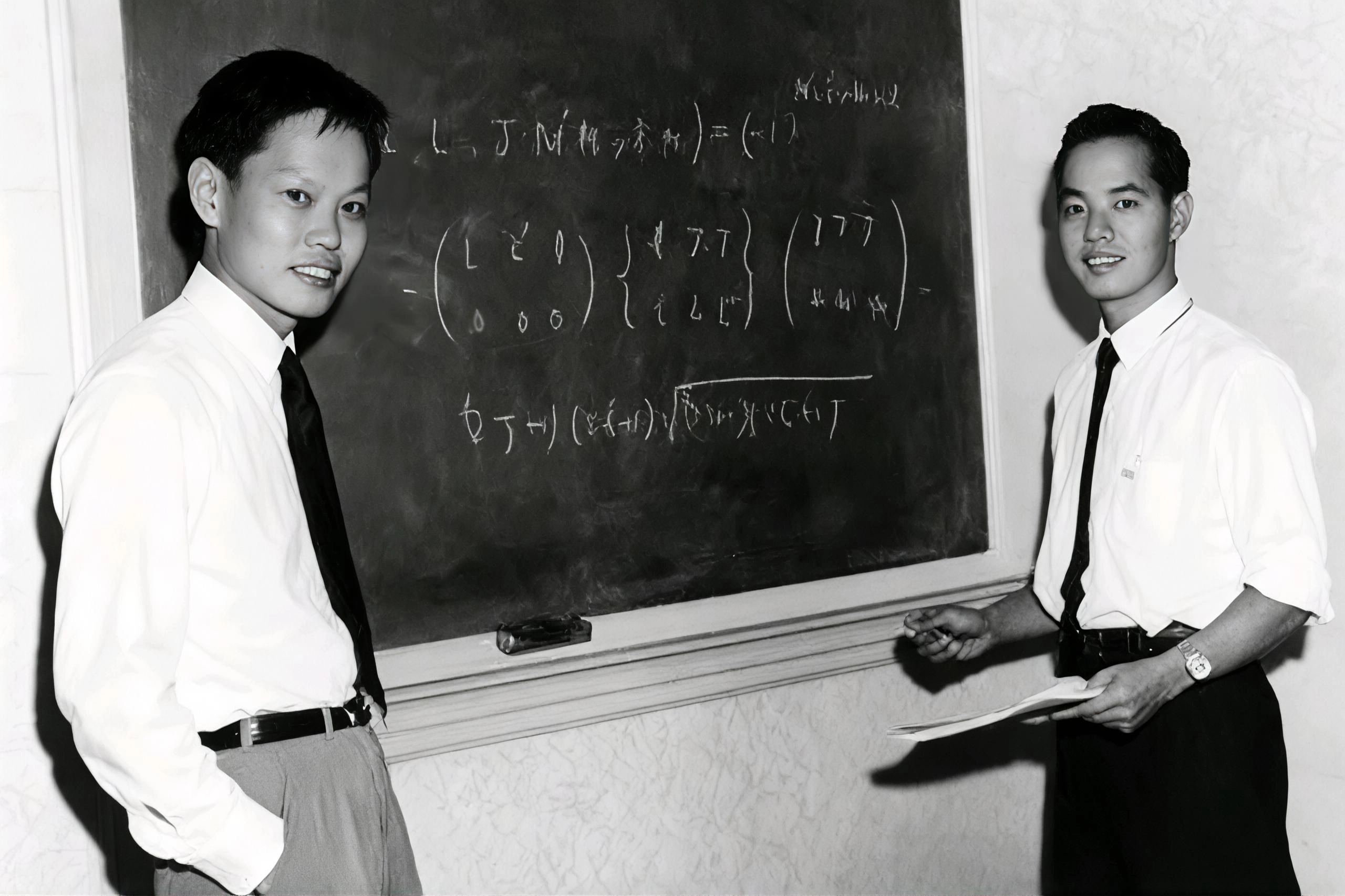

杨振宁与李政道合照

三、属于中国的赤子之心科学成果没有国界,但科学家有他的祖国。杨振宁对中国的回馈,贯穿了他的一生。

早在1970年代,他就成了连接中美学术界的桥梁。1971年那次回国,他从好友邓稼先那里得知中国的原子弹完全是靠自己造出来的,当场就哭了。

之后他频繁往来中美之间,不仅向周总理建议“一定要重视基础科学”,还推动设立基金,资助了近百名中国学者去美国进修。

在那个中外交流几乎断掉的年代,他几乎是靠一己之力,帮中国物理学界重新打开了看世界的窗口。

晚年回国后,他更是把全部心血都投给了中国的科研和教育。

75岁时,他立志要建一个“中国版的普林斯顿高等研究院”,为清华大学募集了超过1500万美元,亲自请来了姚期智、王小云这样的顶尖学者。

80多岁了,他还坚持给清华的大一新生上“普通物理”课,把最基础的知识亲手传给下一代。他还捐出2000多件珍贵手稿和资料,设立“杨振宁资料室”,总是鼓励学生“要选对方向,为国家发展出力”。

就像潘建伟院士说的:“杨先生的成就让我们相信,中国人也能做出世界顶尖的科学”,这种精神上的激励,比任何资金支持都更加珍贵。

毛主席与杨振宁合照

四、科学与家国可以共存回头看杨振宁的百年人生,纠结于他的国籍真的太小家子气了。

他的故事恰恰告诉我们 科学贡献可以属于全世界,而科学家的心可以永远向着祖国,这两者一点都不矛盾。

就像麦克斯韦是英国人,但他的电磁理论点亮了全世界的灯;爱因斯坦是美籍犹太人,但相对论属于全人类。

杨振宁的规范场论也一样,它在欧洲的实验室里被验证,在美国的加速器里被使用,也在中国的研究所里滋养着年轻学者。

同时,他始终以“中国人”自居,1979年在欢迎邓小平的宴会上高喊“世界上只有一个中国”,晚年坚信“中华民族将创造出比盛唐更辉煌的文化”。

这种“世界级的眼光,中国式的情怀”,正是他最难得的地方。

如今我们再谈杨振宁,更应该关注那些超越争议的东西,他用两大理论为现代物理学奠基,这是送给全世界的礼物;他用一生践行“归根”的诺言,这是交给祖国的答卷。

邓稼先与杨振宁合照

国籍不过是他人生路上的一张证件,而那些刻在宇宙中的公式、留在这片土地上的脚印,才是真正不朽的遗产。

这场关于国籍的漫长争论,真的可以停了。因为真正的大师,早就用他的行动告诉我们:伟大的贡献,从来不受国界的限制。