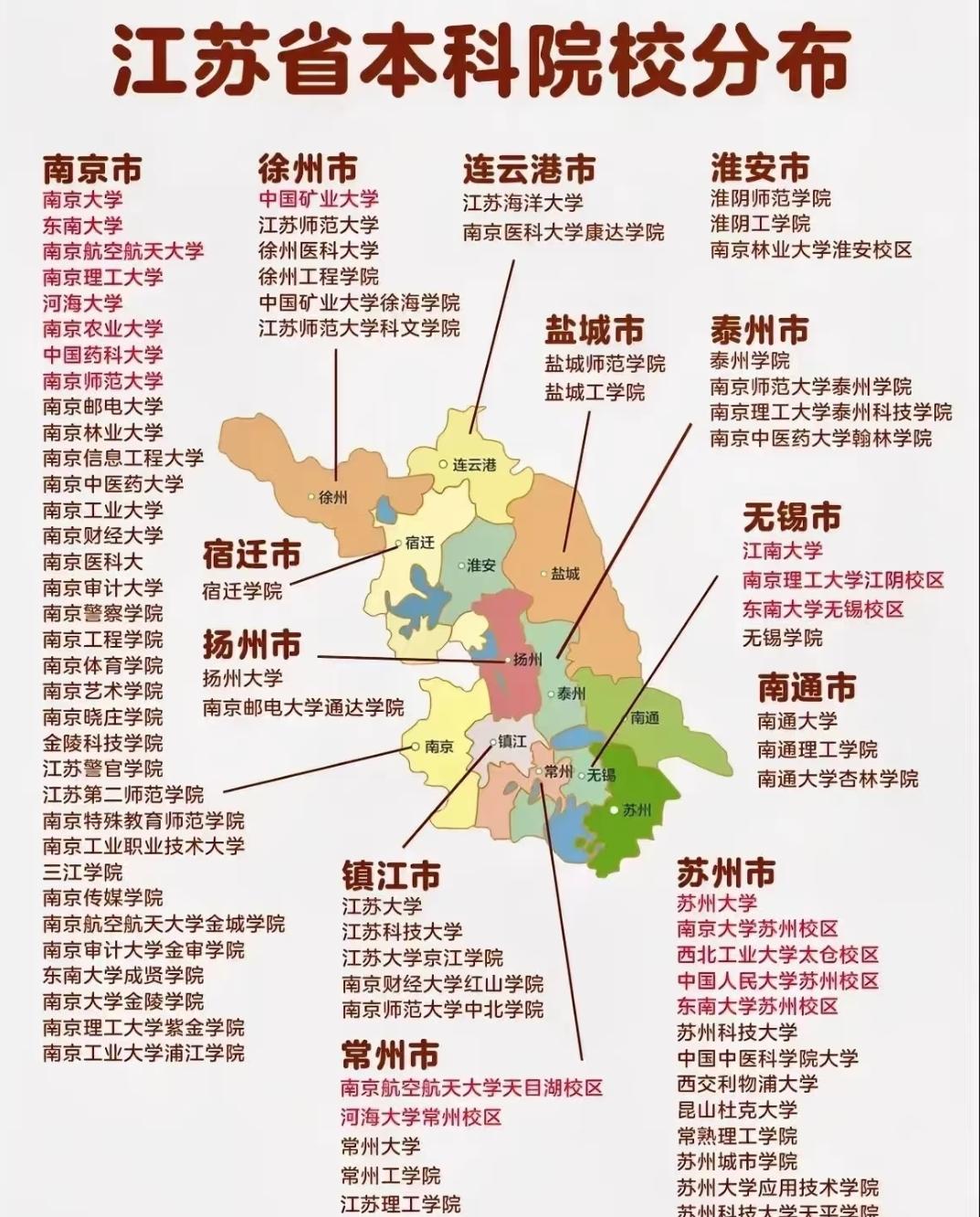

当江苏专转本的考生们把“梯队排名图”存进手机相册时,屏幕里的八个梯队,早已经成了他们备考路上的“风向标”。有人盯着第一梯队的南信大、南邮咬着笔刷题,有人对着民办D类的院校名单长舒一口气——这场跨越八个梯队的“升级战”里,每个梯队的背后,都是不同的备考节奏、学费账单,甚至是毕业后的就业底气。

第一梯队:挤破头的“一本A类”,是专转本的“天花板”

在江苏专转本的赛道里,“第一梯队”这四个字,几乎等于“最难考”的代名词。南京信息工程大学、南京邮电大学、南京审计大学这些一本A类院校,每年的录取分数线能比省控线高出几十分,有的热门专业甚至“招30个人,挤进来300个考生”。

去年考上南信大计算机专业的张同学说,他备考时每天泡在自习室12小时,“光数学题就刷了三遍,英语作文背了二十篇”。能进第一梯队的学生都清楚:这些院校不仅有公办本科的师资和资源,毕业时还能拿着和高考统招本科生几乎无差别的毕业证——这意味着,秋招时能投的简历、能报的国企岗位,都和“普通本科生”站在了同一起跑线。

就连这些院校的“名头”,都是加分项。南京审计大学的审计专业,每年都有银行、会计师事务所直接来校招;江苏大学的机械专业,毕业生能进苏南的制造业大厂——对专转本的学生来说,这是“跳级”够到优质资源的唯一机会。

中间梯队:“够得着”的选择里,藏着现实的权衡

从第二梯队的一本B类,到第五梯队的民办A类,是大多数专转本考生的“主战场”。这些院校没有第一梯队那么“卷”,但选起来也得扒着招生简章算半天。

比如第二梯队的南京工程学院,电气专业是王牌,毕业后能进电网相关企业,但得接受“联合培养”——前两年在专科院校上课,后两年才到本校;第三梯队的南京晓庄学院,师范类专业抢手,可竞争比民办院校激烈不少;到了第四梯队的盐城工学院,录取分数低一些,学费是公办的四五千一年,适合预算有限的学生。

最纠结的是第五梯队的民办A类院校。南京传媒学院的数字媒体专业,课程实用性强,毕业能直接进传媒公司,但一年学费要两万多;南京审计大学金审学院,审计专业和母体校共享部分资源,可毕业证上的“独立学院”字样,会让不少企业在简历筛选时犹豫一下。

有考生算过一笔账:读公办二本,四年学费加生活费大概8万;读民办A类,这个数字要翻到15万。“有时候选院校,不是看喜不喜欢,是看钱包能不能扛得住。”

末梯队:“兜底”的民办院校,不是“摆烂”的理由

第六到第八梯队的民办B、C、D类院校,是专转本的“兜底选项”。江苏大学京江学院、无锡太湖学院这些院校,录取分数线接近省控线,只要过线基本就能上,但读起来也有自己的“坎”。

民办B类的三江学院,每年都有不少专科生报考,“只要好好准备公共课,专业课别太差就能上”,但学生得接受“小班课少、实践资源有限”的现实;到了第八梯队的无锡太湖学院、南通理工学院,学费涨到三万一年不说,有的专业还得“凑够人数才开班”。

但这并不意味着这些院校是“摆烂的温床”。去年从南通理工学院毕业的李同学说,他在学校里跟着老师做了两个创业项目,毕业时拿到了本地一家科技公司的offer,“院校只是平台,能不能起来,还是看自己有没有真本事”。

也有学生把这些院校当成“跳板”。读民办D类院校的学生,有的会在本科期间考下职业资格证,有的会准备考研——“先拿到本科学历,后面的路再慢慢铺。”

梯队之外:选院校,到底在选什么?

这张“梯队图”火起来的同时,不少考生也在问:梯队真的能决定一切吗?

去年考上第一梯队南邮的学生,也会吐槽“课程压力大,期末考到凌晨”;读民办D类院校的学生,也能靠着实习经历拿到大厂offer。梯队代表的是院校的资源、分数门槛和学费水平,但不是“人生的定数”。

有人选第一梯队,是为了“洗掉专科标签”;有人选民办院校,是为了“早一年毕业赚钱”;有人选联合培养,是为了“用更低的分数读更好的专业”。每个选择背后,都是不同的人生优先级——是要学历的“含金量”,还是要读书的“性价比”;是要大城市的资源,还是要老家的安稳。

今年的专转本报名刚结束,不少考生还在对着梯队图复盘志愿。有人遗憾没敢冲第一梯队,有人庆幸选了适合自己的民办院校。而这张图里的八个梯队,就像八扇不同的门,推开哪一扇,都得自己走下去。

当我们盯着梯队选院校时,或许该想想:我们真正想要的,是这张院校的“标签”,还是标签背后,能让自己站稳脚跟的能力?