"你敢信吗?一个皇帝,竟然是被麻绳活活勒死的!"

公元五三〇年那个冬天,晋阳佛寺里,一根粗麻绳套进了北魏皇帝元子攸的脖子。二十四岁的他,直到那一刻才明白,三个月前那个清晨,他亲手砍死权臣尔朱荣时,以为自己成了救世主,实际上只是打开了地狱的大门。

窒息感冲上脑门的瞬间,元子攸可能才恍然大悟:尔朱荣那暴躁老哥,虽然专横跋扈,但好歹是压住北魏这座活火山的最后一道封印。他一死,封印崩了,跑出来的不是祥瑞,而是一群吃人不吐骨头的饿狼。

这事儿吧,得反过来琢磨。

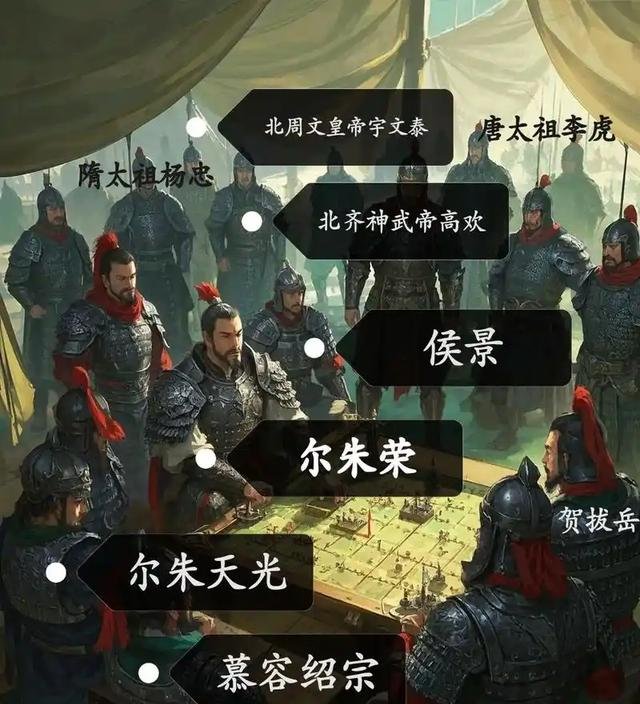

咱们总以为杀了权臣就能天下太平,可在那种年月,这想法简直天真得可笑。那时候的北魏,就像个高压锅,尔朱荣虽然脾气火爆,但好歹死死按着锅盖。他一死,盖子飞了,平时装孙子的高欢、宇文泰这些家伙,立马露出了獠牙。

说到这,不得不提那个让人哭笑不得的贺拔胜。史书上吹他是名将,可关键时刻的操作,简直让人怀疑人生。尔朱荣被杀那天,贺拔胜就在现场,手里还攥着一千精锐骑兵。

别小看这一千人,当年尔朱荣平定幽州叛乱,只带七百人就搞定了。这一千个武装到牙齿的重骑兵,在那个乱世,简直就是核武器级别的存在。结果呢?贺拔胜居然把这支部队解散了,自己光杆司令跑去投靠了刚干掉自己老板的皇帝。

这操作,相当于你手里握着王炸,结果把牌一扔,跑去给对家倒茶。现实很快给了他一记响亮的耳光。皇帝虽然收留了他,但根本不信任他,转头就把他丢给亲信郑先护去指挥。

这个郑先护更绝,大敌当前,他防贺拔胜比防敌人还严,把人关在营地外吹冷风。贺拔胜被打得满地找牙,又灰溜溜地投降回了尔朱家族。典型的投机失败,想两头下注,结果两头不是人。

如果说贺拔胜是"蠢",那高欢就是顶级的"阴"。尔朱荣死的时候,高欢正躲在晋州当刺史。这位置选得太贼了,进可攻退可守。尔朱家的接班人尔朱兆急得跳脚,想拉高欢一起去打洛阳报仇。

高欢怎么回的?先是装死,说家里忙走不开;等尔朱兆真急眼了,立马变脸,大骂尔朱兆是反贼,标榜自己是"大魏忠臣"。这招玩得也太溜了。

高欢心里跟明镜似的:尔朱兆要是去打洛阳,赢不赢两说,但只要他不动,就能在后面抄老窝。他赌的就是尔朱兆不敢拿他怎么样。结果还真赌赢了,尔朱兆急着去洛阳立威,根本顾不上这个背后的隐患。

后来听说皇帝被抓了,高欢还假惺惺地写信给尔朱兆说:"大哥,千万别杀皇帝啊,杀了名声不好。"这话是给尔朱兆听的吗?分明是做给天下人看的,给他日后举起"讨逆"大旗攒道德资本用的。他巴不得尔朱兆赶紧把皇帝宰了,只有舞台足够乱,他高欢才能上去唱主角。

再说说那个可怜的皇帝元子攸。杀了尔朱荣后,他以为自己赢了。天真地派人去守河桥,指望靠着黄河天险,把尔朱家的复仇大军挡在外面。但他忘了一件事:老天爷有时候真的很残忍。

那一年的十二月,冷得离谱。黄河水位低得可怕,有些地方直接结了冰。尔朱兆带着满腔怒火的骑兵,根本没走桥,直接策马踏过冰冷的河水,像神兵天降一样出现在了洛阳城下。

那一刻,元子攸所有的算计都成了笑话。他手里那点临时拼凑的禁卫军,在尔朱家的百战精锐面前,就像纸糊的一样。一万对一千,却打出了一场一边倒的屠杀。

这不只是军事上的失败,更是对他政治幼稚病的终极嘲讽——你以为干掉一个强权人物就能解决问题?不,你只是打碎了旧秩序,却根本没本事建立新秩序。

洛阳城破的那几天,简直就是人间地狱。尔朱兆杀红了眼,纵兵抢掠,连皇室女眷都不放过。而元子攸,这位想做英雄的皇帝,被五花大绑押回了晋阳。

在那个寒冷的寺庙里,看着那根即将夺走自己性命的绳索,他会后悔吗?

尔朱荣虽然跋扈,但好歹能镇得住场子,能让高欢、宇文泰这些野心家不敢乱动;现在好了,尔朱荣死了,元子攸也死了,留下的北魏江山,彻底变成了一个血腥的角斗场。

这段历史最讽刺的是什么?所有人都觉得自己能从混乱中捞一笔。贺拔胜以为能洗白上岸,结果成了笑话;元子攸以为能重振皇权,结果送了命;尔朱兆以为报了仇就能号令天下,结果因为有勇无谋,最后也成了高欢崛起的垫脚石。

回头看这段故事,咱们得承认一个扎心的真相:在乱世的丛林法则里,一个坏的秩序,往往也比彻底的无序要好那么一点点。

随着元子攸的一声叹息,北魏最后的体面也没了。接下来的日子,就是高欢和宇文泰这对冤家的舞台了。而那年的晋阳风雪,埋葬的不仅仅是一个年轻的皇帝,还有一个王朝最后的希望。

你说,如果元子攸当初没杀尔朱荣,历史会不会是另一个样子?或者说,乱世之中,真的有所谓的"正确选择"吗?