“造物者”并非一定就是神学,今天,AI也可以颠覆你的想象空间!

一个简单的例子是,打开腾讯混元3D版本生成界面,输入“充满战斗力的人物英雄”——30秒后,4套完整3D模型随即清晰可见,附带骨骼绑定和力量动画。

确实有这么快和逼真,用腾讯3D混元,或许你甚至不用成为专业的设计师,也能得到想要的3D图纸和动画设计。

这究竟是如何实现的?

实际上,这种能力源于腾讯混元3D所开放的智能AI生产能力,数字平权下,每个人好像都可以是“造物者”。

无独有偶,近期,腾讯混元3D又迎来了再次升级,从 v2.0 版本到 v.2.5 版本,据腾讯宣称 v2.5 版本在建模精细度上得到了大幅提升。

由此可见,腾讯的多模态Agent商业应用落地正在做加速度了。

01

—

快、真,腾讯混元3D解放想象力

3D技术由来已久,从20世纪开始,3D打印就被应用到工业设计中,不过彼时人类掌握的3D能力,既面临速度效率上等等困扰,也有成本和质量上的不堪。

“不成型的模样和反复地加工调试修改”,几乎是常态。

但在通用人工智能时代,3D模型技术彻底变了,这里,可以暂且将其比喻为一种功能革命,即从解耦生成与全链路生产力。通俗地理解,就是3D从诺基亚时代横跨到了iPhone4时代。

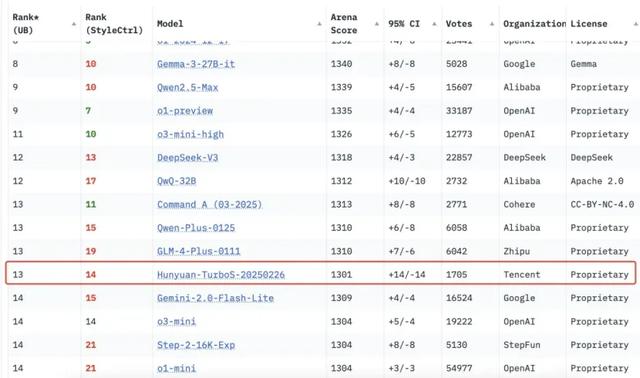

其中,诸多内卷的大模型里,腾讯3D混元似乎更具实力。3月,一份来自全球知名AI模型评测平台Chatbot Arena公布的最新排名显示,腾讯混元成为唯二刷新榜单的大模型之一,首次闯入全球Top 15。

能取得不错的成绩,腾讯3D混又是如何做到的?

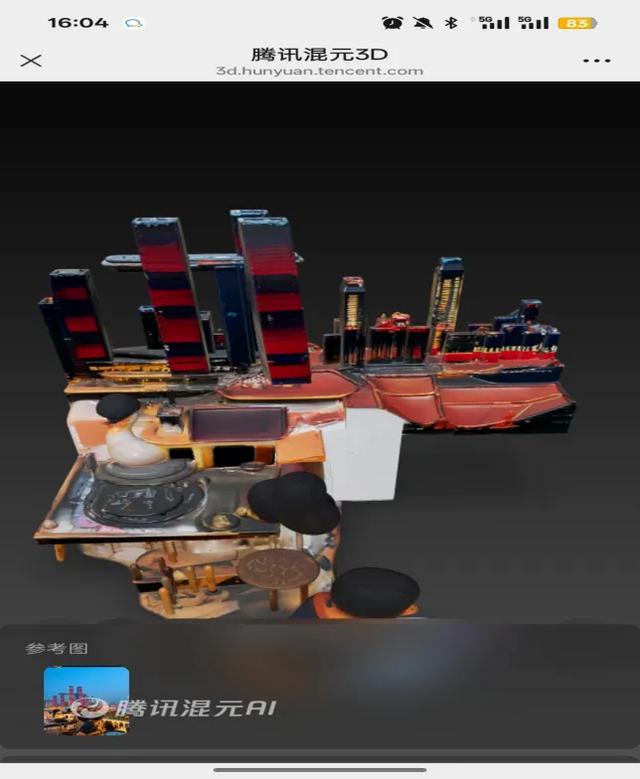

不妨来从测试体验中寻求答案。先以有着全中国最为复杂城市建筑结构的重庆为例,将这座3D魔幻城市的地标楼体嵌入其中进行3D生成。

体验链接:https://3d.hunyuan.tencent.com/

开源地址:https://huggingface.co/spaces/tencent

(1)选择→重庆来福士地标图

(2)进行图生3D操作输入

(3)输出图

因此,可以得出一个结论:城市夜景灯色效果得到迁移,建筑物体结构和细节之处的纹路被以肉眼可见的清晰度复制,即便是旁边的游客,也形成与之呼应的仿真人物。山城重庆的立体美感在腾讯混元3D大模型上得到淋漓尽致地展现。

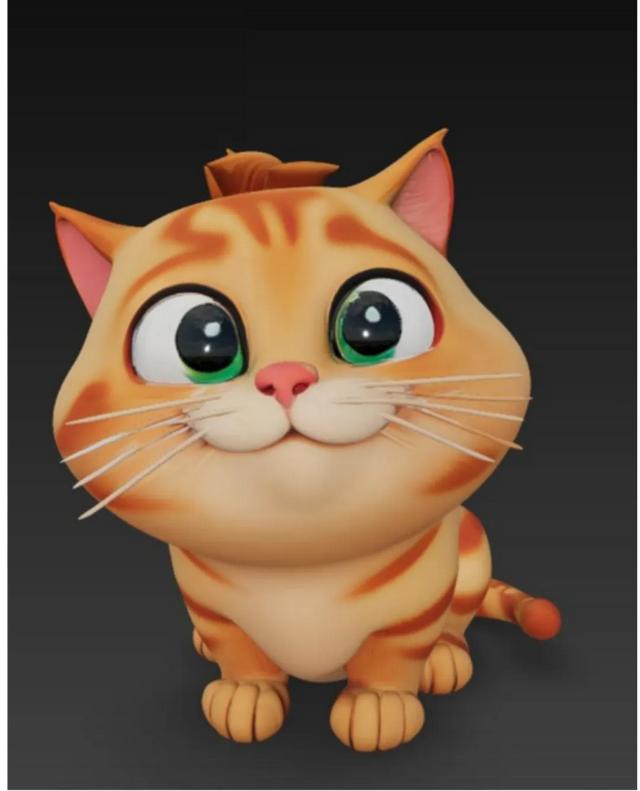

接下来选择一个最近网络上很有人气的大橘为例。

(1)输入文字指令

(2)输出

生成出来的大橘在法线图,眼睛、身躯、胡须等方面都有非常清晰的轮廓和细节结构。

体验后的感受并不复杂,一是很快,二是很逼真。快能解决创作者的时效痛点,逼真则源于对质量的要求。混元3D的核心差异化,恰好就在于其“几何与纹理解耦生成”的技术架构,换句话讲,几何大模型(Hunyuan3D-DiT)专注物体结构与空间逻辑,能高效、精准模拟出工业级精度。

再举个案例,某新能源车企测试显示,其生成的齿轮组模型齿距误差仅0.03毫米,可直接用于物理仿真。而纹理大模型(Hunyuan3D-Paint)则像数字世界的“材质魔术师”,训练数据包含8.7亿张微观摄影图,能还原铁锈氧化痕迹甚至织物纤维断裂细节。

这种分工模式带来的质变,在游戏行业同样也很显著。对于一些游戏研发者而言,过去制作一个符合行业标准的3D角色需5—10天,现在AI生成框架加人工微调仅需1~2天。更关键的是“智能面数分配”:系统自动将50%面数集中于角色面部,30%用于上半身,下肢仅占20%——这与资深美术师的经验完全一致。

从每一位使用者的感知看,腾讯3D混元带来的最大不同是体验平民化,让3D模型从专业工具到简易型的全民创作。从产品使用角度看,有3个功能变化是能佐证这一观点的:

① 多视图输入:上传2—4张图片,AI自动补全被遮挡区域,解决传统建模需多角度拍摄的繁琐;

② 智能减面:将模型面数从数千优化至数百,并保持细节平滑,移动端渲染效率提升多倍;

③ 骨骼绑定自动化:上传模型即可一键生成跑步、挥手等预设动画。

也正因如此,一些独立开发者才在试用混元3D制作休闲游戏道具后感叹:“过去外包一个Q版角色要花3000元,现在AI生成加微调成本不到100元。”

而这种技术平权,正在打破不少行业形成的资源垄断格局。

02

—

万亿参数底座上构建的AI能力

腾讯混元3D所带来的快和逼真的极致体验,其背后并非只是产品优化现象,往深处扒不难发现,它植根于腾讯混元大模型的万亿级参数土壤。在早前的中文大模型竞技场CLUE评测中,该模型的空间推理能力超过GPT-4 Turbo,处理“设计可折叠太空咖啡杯”等复杂指令时展现出工程化思维。

公开资料显示,支撑这一切的是腾讯特有的混合专家模型(MoE)架构,据悉该架构拥有3890亿参数规模,推理成本较稠密模型降低70%,再配合星脉高性能计算网络,借助自研AngelPTM框架,训练速度达主流框架2.6倍,由此,腾讯混元3D模型逐步形成了数据飞轮效应,即用户生成的3D模型持续反哺训练,最终建立其技术护城河。

此前的腾讯财报数据显示,公司2024年研发投入达706.9亿元,资本开支同比增长221%至767亿元,创历史新高。按目前升级后的模型测试结果看,可以推断出腾讯在大模型方面的投入无疑相当大。

不过腾讯的野心不止于工具输出。

自2024年11月开源Hunyuan3D-1.0以来,GitHub星标数三个月破万,8000余家开发机构接入;2.0版本则进一步开放几何/纹理模型权重,开发者可自由组合生成管线;而2.5版本在建模精细度上进一步大幅提升,有效几何分辨率达到1024,从标清升级到了高清画质。另外,在模型架构上,混元3D v2.5总参数量从1B提升至10B,有效面片数增加超10倍,同时免费生成额度翻倍,提升至每天20次。

由此可见,腾讯的“训练推理参数”与“开源换生态”的双向策略,与AWS早期路径如出一辙。更深远的布局在于数据标准。当数百万开发者使用混元3D输出HMF格式文件时,腾讯悄然成为3D内容交互的事实标准制定者——这正是其在大模型竞赛中的关键筹码。

有消息称,腾讯近期还针对混元大模型的研发体系进行了全面重组,主要围绕算力、算法和数据三大核心板块刷新团队部署,加码研发投入。

此次调整后,腾讯的数据和平台底座能力将得到明显加强。例如,大语言模型部和多模态模型部,分别负责探索大语言模型和多模态大模型的前沿技术,持续迭代基础模型,提升模型能力。同时进一步加强大模型数据能力和平台底座建设,其中数据平台部专注大模型数据全流程管理与建设,机器学习平台部则聚焦机器学习与大数据融合平台建设,为AI模型训练推理、大数据业务提供全面高效的PaaS平台底座,共同支撑腾讯混元大模型技术研发。

长远看,混元3D的创新,最终还是要体现在商业应用和回报上,这是每一家AI公司在大模型发展道路上不约而同的诉求。

03

—

走向更纵深的3D商业场景

马化腾曾称,“我们相信这些加大的投资,会通过提升广告业务的效率及游戏的生命周期而带来持续的回报,并随着我们个人AI应用的加速普及和更多企业采用我们的AI服务,创造更长远的价值。”

我们可以试图简单地理解这句话,腾讯通过对混元3D模型的持续升级和投资,并推动更多客户的使用,从而为腾讯带来在AI端业务的增长动力。

目前,腾讯混元大模型已在700 多个内部场景中得到部署,同时考虑到腾讯正积极整合前沿开源生态系统,待下一季度财报出炉时,或将更能显著的看见混元3D为公司业务带来的有利变化。

即便从长期看,全球3D建模市场规模也足够大,据国际数字内容协会统计,这一单一市场将在2025年突破210亿美元。混元3D的商业化路径也初见端倪。

短期内,混元3D或主要以企业API调用和企业订阅制为主,长期看,工业、游戏等成为大模型落地的香饽饽行业,以游戏行业为例,中小团队凭混元3D工具可以很快实现“创意平权”,而国内又有百万级游戏从业者,背后是百亿乃至千亿级的市场。

如果将目标放至蛋糕红利更大的自动驾驶领域,混元3D的商业应用价值在于,通过3D物理虚拟模拟车祸、极端天气等罕见路况来驱动车企的成本下降和算法迭代,能够帮助厂商们改进产品技术和服务质量。其内在逻辑是,两者之间完全是一种互补关系,一方面车企很难在现实中采集到全面、多样的训练数据,AI生成的3D模型却能够补充这种能力。

至于其他AR、VR、线上展馆等领域,同样也将是未来腾讯混元3D的落地方向,这是基于腾讯自身在娱乐、广告、社交等业务方面的沉淀而得出的结论。

海外市场也不容小视。去年腾讯公司海外收入达到580亿元,同比增长9%,其中海外游戏厂牌Supercell的游戏人气大增,实现活跃用户和游戏流水的明显增长。如果混元3D生成模型被进一步应用在游戏3D资产生成等场景,将有效刺激海外游戏玩家规模的稳步增长,这几乎是确定性事件。

上述现状表明,腾讯混元3D在体验上的超预期表现和在底座数据、平台能力上形成的基石,构建起了该模型在未来的长期回报效应。因为当人人都可以在数字平权下成为“造物者”时,商业价值就变得更加清晰可见。

2.5版本并不是终结者,未来或许还有更多惊喜。