长安的春天总是来得早,宫墙里的桃花开得满枝满桠,风一吹,花瓣就落在昭君的发间。她手里拿着绣绷,针线上的鸳鸯绣了一半,线却断了——这已经是这个月第三次了。窗边的铜镜擦得发亮,镜里映出的容颜比阶前的牡丹还艳,可铜镜边缘早磨出了细纹,就像她在掖庭里熬过的五个春秋。每天清晨,她都要对着铜镜发呆片刻,不是爱美,是想看看自己眼里的光还在不在。画工毛延寿来画像那天,其他宫女都偷偷往他袖袋里塞银子,唯有昭君站着没动。毛延寿笔尖顿了顿,在她眼角添了颗“克夫痣”,此后,这份画像就压在了掖庭档案的最底层,再没被元帝翻看过。

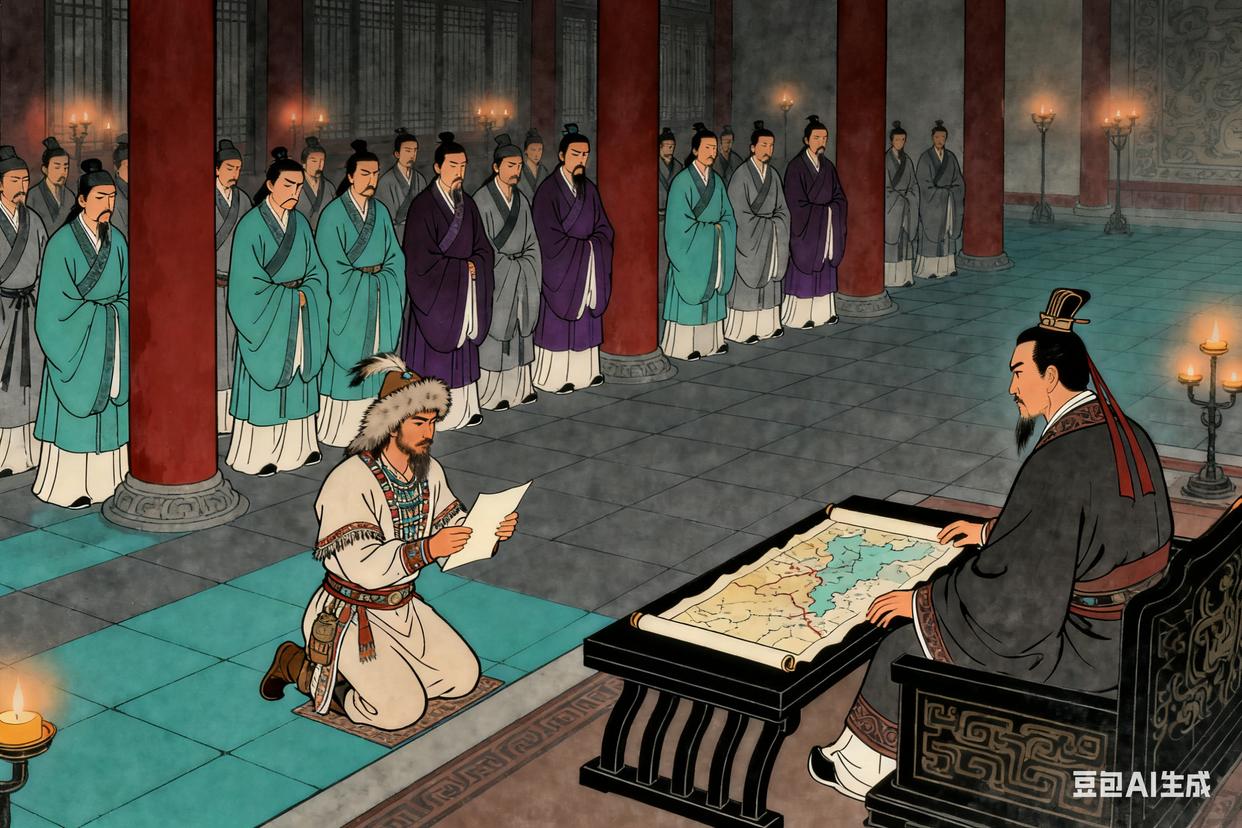

汉宣帝甘露三年,匈奴爆发内乱,五个单于争位,打得不可开交。呼韩邪单于带着部众往南走,一路退到长城脚下,派使者来长安求见。使者跪在未央宫的丹墀下,说呼韩邪愿称臣附汉,只求汉朝能赐一位公主,结个秦晋之好。朝堂上争论了三天,有人说匈奴反复无常,不能轻信;有人说趁此机会安抚,才能保边境安宁。最后宣帝拍了板,答应了呼韩邪的请求,却没舍得真把公主嫁过去——毕竟和亲路上的苦,谁也不愿让金枝玉叶受。

竟宁元年的夏天,宫里又传诏,要从掖庭宫女里选一人,以公主的名义嫁给呼韩邪。传诏的太监走进掖庭时,廊下的蝉鸣正吵得厉害,其他宫女都低着头往后缩,唯有昭君往前迈了一步。裙摆扫过地上的青苔,留下浅浅一道痕,她声音不高却字字清楚:“妾愿往。”太监愣了愣,上下打量她,见这宫女虽穿着素色宫装,却比宫里的美人胚子多了股韧劲儿,便赶紧回去复命。

元帝听说有宫女自请和亲,心里好奇,传旨要见一见。当昭君走进未央宫正殿时,元帝手里的玉圭差点掉在地上。他从没见过这么好看的女子,眉如远山,眼含秋水,比宫里所有受宠的妃嫔都要夺目。元帝追问画工的事,才知道毛延寿收了贿赂,故意把昭君画丑了。他气得把案上的竹简全扫到地上,当即下令把毛延寿和其他几个贪赃的画工抓起来,后来这些人都被斩了。可再后悔也没用,君无戏言,和亲的事已经定了。

出发前一天,元帝在长乐宫召见昭君,赐了她许多金银珠宝,还想留她在宫里。昭君跪在地上,额头贴着冰凉的地砖:“陛下,妾若留下,不过是宫中多一女子;妾若去匈奴,汉匈可保数十年太平。”元帝看着她,突然觉得这女子的心思,比朝堂上的老臣还通透。那天临走时,昭君把自己绣了一半的鸳鸯绣绷留在了宫里,她说:“这东西在匈奴用不上,留给陛下,也算妾为长安留个念想。”

竟宁元年秋,昭君跟着呼韩邪的队伍离开长安。车轮碾过城外的官道,黄尘卷着离别的风,往西北方向去。她坐在马车里,掀开帘子往外看,长安的城楼越来越小,最后缩成一个黑点,消失在天际。路上走了三个多月,过渭水时,她看见河边的芦苇白了头,像极了母亲当年送她入宫时的白发;经河西走廊时,风沙大得睁不开眼,沙子打在车帘上,噼啪作响,像极了宫里深夜的更声。到雁门关那天,天色阴沉,一群大雁从头顶飞过,昭君拿出随身携带的琵琶,坐在土坡上弹了起来。琴声里满是思乡的愁,雁群竟盘旋着不肯走,后来人们都说,是昭君的美貌和琴声让大雁忘了飞,“落雁”的名号,就这么传了下来。她还在雁门关的石壁上题了首《怨词》,提笔时指尖有些抖,墨汁滴在石壁上,晕开一小团黑,像颗没掉的泪:“秋木萋萋,其叶萎黄,有鸟处山,集于苞桑。养育毛羽,形容生光,既得行云,上游曲房......”

呼韩邪单于很敬重昭君,一路上常常来马车旁陪她说话,给她讲匈奴的习俗。他说匈奴人以天为父,以地为母,逐水草而居,虽然苦,却自由。有一次,他们在草原上露营,呼韩邪指着天上的星星说:“那最亮的一颗,是我们匈奴的保护神,以后它也会保佑你。”昭君抬头看星星,突然觉得,这草原的星空,和长安的也没那么不一样。

同年冬,队伍抵达匈奴王庭(今蒙古国鄂尔浑河流域)。匈奴人举行了盛大的婚礼,宰杀了上万头牛羊,篝火堆烧得比房顶还高。昭君穿上匈奴的锦袍,头上戴着缀满珠宝的帽子,被呼韩邪牵着手,走进了帐篷。帐篷里铺着厚厚的羊毛毯,暖得很。呼韩邪当着所有贵族的面,封昭君为“宁胡阏氏”,意思是能让匈奴安宁的王后。那天晚上,昭君摸着身上的锦袍,心里忽然有了点归属感——这里虽然不是长安,却是她要守护的地方。

刚到匈奴时,昭君很不适应。早上要喝掺了羊奶的茶,腥得她差点吐出来;要学匈奴话,舌头总打不过弯;穿惯了丝绸的身子,裹着羊毛袍,总觉得闷得慌。有一次,她跟着匈奴妇女去挤羊奶,不小心被羊踢了一脚,羊奶溅了一身,周围的妇女都笑了,她也跟着笑,笑完了却偷偷抹了把泪。但她没放弃,每天跟着匈奴妇女学做奶酪、织羊毛毯,学骑射。三个月后,她已经能骑着马在草原上跑一小段路,说匈奴话也利索多了,喝羊奶茶时,还能品出点香甜来。

第二年春天,昭君为呼韩邪生下了一个儿子,取名伊屠智牙师。孩子出生那天,王庭里的人都来道贺,呼韩邪抱着孩子,笑得合不拢嘴,把孩子举到昭君面前:“你看,他的眼睛像你。”昭君摸着孩子柔软的头发,心里满是欢喜,她觉得,这草原上终于有了她的牵挂。后来,伊屠智牙师被封为右日逐王,成了匈奴的贵族。

就在孩子出生的那年,长安传来消息,汉元帝去世了,成帝即位。昭君听说后,在帐篷里哭了一天,她拿出从长安带来的旧绢帕,一遍遍擦眼泪,帕子都湿透了。她派人给汉朝送了贡品,有匈奴的宝马和皮毛,还写了封信给成帝,说自己会好好辅佐呼韩邪,不让汉匈边境再起战事。成帝收到信后,很是欣慰,派使者来匈奴慰问,还赐了很多绸缎和粮食。

建始二年,呼韩邪单于去世了。按照匈奴的习俗,昭君要嫁给呼韩邪的长子复株累单于。这对从小受儒家文化熏陶的昭君来说,是个天大的难题。她连夜写了封信,派人快马送回长安,请求成帝允许她归汉。可成帝的诏书很快就来了,只有三个字:“从胡俗。”昭君拿着诏书,坐在帐篷里,看着窗外的草原,一夜没合眼。她知道,成帝是希望她继续维系汉匈的和平,她若回去了,这和平的纽带可能就断了。第二天早上,她把诏书叠好,放进贴身的锦囊里,对来传诏的匈奴使者说:“妾遵诏。”

嫁给复株累单于后,昭君过得很平静。复株累单于对她很好,很尊重她的想法。后来,昭君又为他生下了两个女儿,长女叫云,封为须卜居次;次女没有名字,只叫当于居次。“居次”是匈奴对公主的称呼。昭君很疼爱这两个女儿,每天都会教她们说汉话,读汉诗,还教她们织锦。有一次,大女儿云问她:“母亲,长安是什么样子的?”昭君就指着南方,给她讲长安的桃花,讲未央宫的玉阶,讲掖庭里的绣绷。

在昭君的劝说下,复株累单于和汉朝的关系越来越近。他取消了很多针对汉朝的军事行动,还开放了边境的互市。每个月,都有汉朝的商人带着丝绸、茶叶、瓷器来草原,匈奴人则用马匹、皮毛、奶酪和他们交换。边境上的百姓再也不用躲着战事了,汉人可以到草原上放牧,匈奴人也可以到汉朝的城镇里赶集。有一次,昭君跟着复株累单于去边境的互市,看到一个汉朝的老太太和一个匈奴的老太太坐在一棵树下,一边交换东西,一边笑着说话,她心里忽然觉得,自己这么多年的付出,都值了。《汉书》里记载,那段时间的汉匈边境“数世无犬吠之警,黎庶无干戈之役”,老百姓终于能过上安稳日子了。

鸿嘉元年,复株累单于也去世了。这时候的昭君已经四十多岁了,头发里添了不少白发。她没有再改嫁,而是把所有精力都放在了汉匈友好上。她常常召集匈奴的贵族子弟,给他们讲汉朝的文化和历史,告诉他们和平的珍贵。她还派人给汉朝送消息,让汉朝知道匈奴的情况,避免因为误会引发冲突。

晚年的昭君,喜欢坐在单于庭附近的一座小山上,遥望南方。那座小山不高,站在上面能看到很远的地方。她常常一坐就是一下午,手里拿着那个从长安带来的旧琵琶,琵琶的弦已经断了两根,她却舍不得扔。有时候,她会对着南方自言自语:“母亲,女儿没给您丢脸,汉匈和平了,您在天上也能安心了吧?”风从草原上吹过,带着青草的味道,像在回应她的话。

绥和二年,昭君在匈奴王庭去世,享年五十岁左右。匈奴人为她举行了隆重的葬礼,按照匈奴的习俗,把她葬在黄河边上的一座小山丘上(今内蒙古呼和浩特市南郊的昭君墓)。葬礼那天,草原上的人都来了,哭声传遍了整个草原。汉朝也派了使者来致祭,使者带来了成帝的诏书,追封昭君为“孝廉皇后”,还带来了很多祭品。

昭君死后,她的长女云继续推动汉匈和亲。云长大后,嫁给了匈奴的须卜骨都侯,后来她还派自己的儿子入汉为质,进一步巩固了汉匈的关系。昭君的次女当于居次嫁给了匈奴的当于骨都侯,也常常劝说丈夫和汉朝友好。在昭君和她子女的努力下,汉匈之间的和平维持了近半个世纪,这在战乱频繁的古代,是很难得的。

如今,昭君墓依然矗立在呼和浩特的草原上,当地人叫它“青冢”,因为即使到了冬天,墓上的草也不会全黄,始终透着点青色。每年都有很多人来这里祭拜,有汉族人,也有蒙古族人和其他少数民族的人。人们站在青冢前,总会想起那个从长安出发的女子,想起她弹着琵琶走过的风沙路,想起她用一生换来的和平。

其实,昭君的故事从来都不是一个人的传奇,而是关于选择与担当的故事。她本可以在掖庭里默默无闻地老去,却选择了一条充满未知的路;她本可以在呼韩邪死后回到长安,却选择了遵从胡俗,继续守护和平。就像我们每个人的生活,都会遇到选择的十字路口,是选容易走的路,还是选有意义的路?昭君用她的一生告诉我们,有些选择,看似艰难,却能照亮更远的路。如今的我们,虽然不用再像昭君那样远嫁他乡,但我们依然可以用自己的方式守护身边的美好——守护一份真诚的感情,守护一个共同的梦想,守护一份来之不易的和平。就像昭君墓上的青草,年复一年,生生不息,那些关于爱与和平的信念,也会在岁月里,永远流传下去。

声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。