导读:无硅芯片正式落地,突破3纳米技术限制,外媒:封锁防线已破

一块仅有指甲盖大小的晶体,正悄然撼动全球半导体行业的既有格局。北京大学的科研团队于国际权威期刊《自然材料》发表了具有突破性的研究成果,他们成功运用厚度仅为纸张十万分之一的新型材料,研制出具有里程碑意义的“未来芯片”。

测试数据表明,该芯片的运算性能提升幅度高达 40%,同时能耗降低了 10%。这一成果于半导体行业迅速激起强烈反响。业界分析人士指出,该项技术的成熟有望打破硅基材料在芯片领域长期以来的垄断地位,标志着半导体产业或许将迈入一个全新的发展阶段。

针对此成果,《华尔街日报》评论称,美国需正视这一技术突破,其持续多年的技术封锁防线或已被攻破了。

01 打破传统框架,中国开辟芯片技术新赛道

当全球半导体行业尚在 3 纳米芯片研发的赛道上全力角逐时,中国科研团队已突破传统技术的桎梏,实现了具有颠覆性的重大突破。北京大学彭海琳教授团队对外发布消息,他们借助铋基二维材料,成功研制出全球首款无硅芯片。

这款芯片厚度仅为 1.2 纳米,约为头发丝直径的十万分之一,却能够在 0.5 伏的低电压环境下稳定且高效地运行。形象地说,这犹如仅用一节五号电池,便能驱动高铁达到磁悬浮列车的行驶速度,其能效比之高着实令人赞叹。

这款无硅芯片的核心优势得益于材料创新。研究团队摒弃了沿用 60 年之久的硅基技术路线,转而采用硒氧化铋来打造“全环栅场效应晶体管”。新材料使得电子迁移率显著提升,达到 280cm²/Vs,这一数值是传统硅基芯片电子迁移率的三倍有余。同时,新材料在界面平滑度方面实现了“原子级贴合”,从根本上解决了传统芯片的漏电问题。

此外,研究团队运用先进的三维集成技术,如同精准搭建乐高积木一般堆叠芯片层,大幅增强了芯片性能,使其综合表现可与量子计算机的“潜在候选者”相媲美。

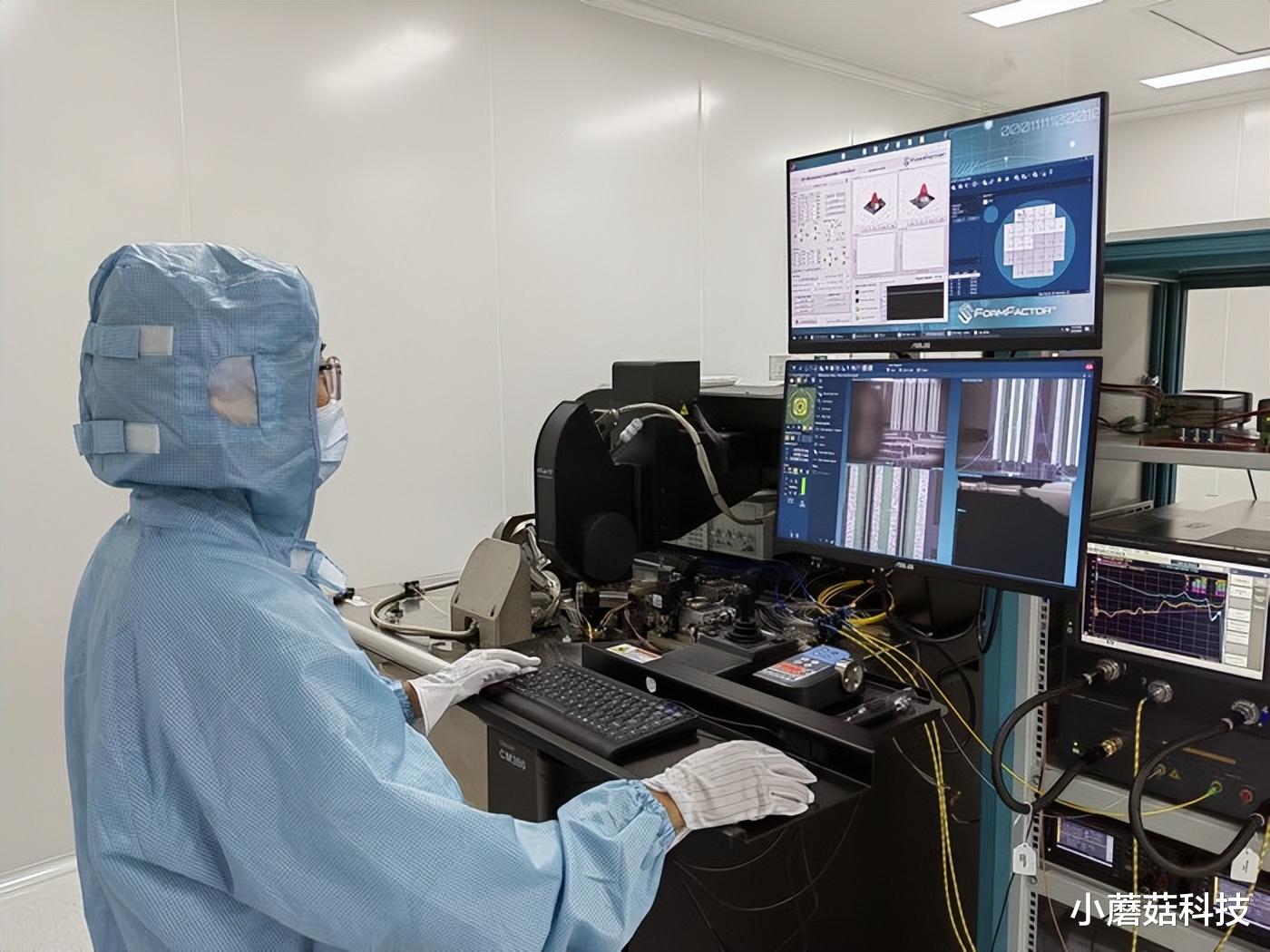

02 从实验室到市场,中国特色科技突破路径显成效

在中国科技创新的蓬勃浪潮中,将前沿技术从实验室成功转化为产业化应用的案例俯拾皆是。以芯片制造领域为例,中芯国际已达成 14nm 工艺的全面国产化应用;与此同时,长江存储所研发的 128 层 3D NAND 闪存也顺利实现规模化量产,这一成果显著提升了国产存储芯片的自主可控水平。

在操作系统领域,欧拉系统的部署数量已突破 500 万套。该系统不仅在云计算、金融云等关键基础设施中得到广泛应用,更填补了国产操作系统在核心业务场景中长期存在的技术空白,为行业的数字化转型提供了坚实有力的支撑。

当科技博弈的焦点转移至 AI 算力赛道时,中国企业以“围点打援”的战略思维开启自主突围之路。在美国对 A100 芯片实施出口管制的背景下,华为昇腾携手寒武纪、壁仞科技等本土力量,协同构建起安全可控的人工智能算力体系。在三年的时间跨度内,国内云端训练芯片的自主化比例实现了 6 倍的增长,同时在边缘侧应用场景中培育出差异化竞争优势,有力地夯实了中国 AI 产业发展的算力根基。

03 新材料引发连锁反应,重塑全球科技版图

铋基无硅芯片的研发取得突破性进展,宛如蝴蝶振翅,正引发全球半导体行业的一系列连锁反应。在长三角地区的半导体工厂里,工程师们已开始运用此项新技术对 28 纳米生产线进行测试,探寻成熟工艺与新材料的融合之道;中国科学院的研究团队则致力于探索铋基芯片与光子芯片的融合路径,力图打造运算能力更为强劲的“双引擎”计算系统,进一步拓展芯片的应用范畴。

尤为值得关注的是,铋基材料具备卓越的耐高温性能——即便处于 200℃的高温环境中,仍能维持稳定的工作状态。这表明,从火星探测器到深海钻井平台等在极端环境下运行的设备,未来均有望搭载中国研发的芯片技术,从而打破国外在极端环境芯片领域的垄断局面。

诚如业内专家所言:“我们不再是科技领域的追赶者,而是开拓全新领域的探索者。”当硅谷仍在为延续“摩尔定律”殚精竭虑之时,在东方的实验室中,新一代科技变革的火种早已悄然燃起,正朝着更为广阔的未来稳步迈进。

评论列表