笔者 许述工作室

林徽因,一位极具知名度和话题性的民国女性,上帝给了她才华与美貌,却没再给她长寿。在51岁的有限生命中,不平凡的林徽因也和无数平凡女性一样,被诸多家庭矛盾缠身,甚至因为准婆婆的反对差点与梁思成分手,后来又与大姑姐梁思顺多次发生冲突。

本文所有事件均来自当事人书信、日记或权威传记,区别于网络常见的“民国八卦”式演绎,有根有据,不是捕风捉影,更非夸张编造。

1 因为一个人,梁思成和林徽因差点分手

此人名叫李蕙仙,梁启超的嫡夫人、梁思成的生母,也是林徽因法律意义上的未来婆婆。林徽因集才华和美貌于一身,很多人求之不得,但李蕙仙对她却不满意甚至嫌弃和排斥,为什么?

论家世家境,李蕙仙比梁启超强得多。梁启超的祖父和父亲是广东新会茶坑村的乡绅,有一定的政治地位和经济地位,但与李蕙仙的家族比起来差得不是一星半点。李蕙仙的父亲李朝仪是顺天府尹(相当于现在的北京市一把手),堂哥李端棻是礼部尚书(相当于现在教育部、外交部、文旅部的一把手),她是典型的大家闺秀出身。

光绪十五年(1889年),李端棻以大学士身份督察广东乡试,看上了17岁的梁启超(乡试第八名),认为其才气卓然,未来发展潜力很大。于是,李大人主动攀亲,把堂妹李蕙仙介绍给梁启超,两年后两人完婚,李蕙仙23岁,梁启超19岁。后来,戊戌变法失败,梁启超遇人生大劫,亡命海外。李蕙仙也避居澳门,并替丈夫肩负起照顾梁家一家老小的责任。她是典型的贤妻良母,“相夫”上凡事都支持丈夫,是梁启超坚强的家庭后盾,使其专心事业,没有后顾之忧;“教子”上,培养的几个孩子都非常优秀;无论梁启超是否在家,她都是家里的顶梁柱,把家里管理得井井有条。

李蕙仙育有三个儿女,依次是梁思顺(女)、梁思成(男)、梁思庄(女)。梁思成是唯一的儿子,李蕙仙更是将全部心血倾注于梁思成的婚事,严格遵循传统大家族的择媳标准。在李蕙仙看来,未来儿媳应该是安安静静、本本分分、上得厅堂下得厨房,当个贤内助;而林徽因向往自由,性格外向,喜欢热闹,爱抛头露面,讨厌做家务,追求自己的爱好和事业,在李蕙仙眼中这些俨然是离经叛道的表现。

不久后因为一件小事,李蕙仙和林徽因的矛盾被摆到了台面上,甚至发生了直接的冲突。

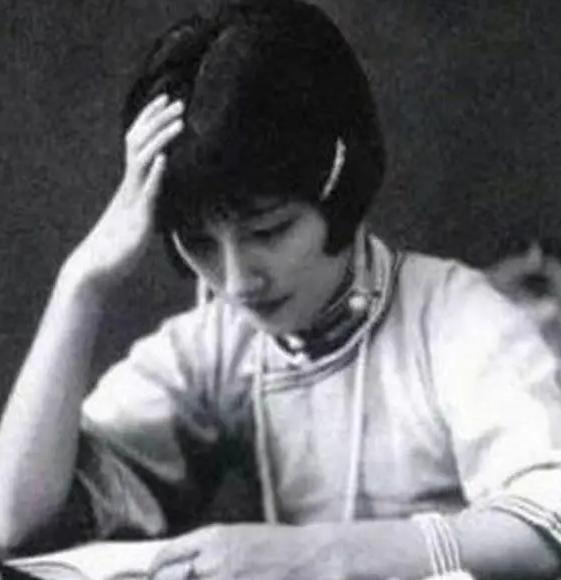

车祸受伤后恢复期的梁思成

1923年5月7日,梁思成在北平骑摩托车时,在一个路口与一辆汽车相撞,摩托车倒地把梁思成压在下面,造成股骨复合性骨折,导致腿部终生残疾。到5月底,梁思成连续做了三次手术,住了几十天院。5月的天气开始热了,病床上的梁思成只穿了背心,腿上的绷带缠到腰部。当时,林徽因已经与梁思成确立了恋爱关系,几乎每天前来陪护。按照林徽因外孙女于葵的说法:“林徽因没有传统女孩的羞涩,每日陪伴在旁,对他呵护有加。林徽因的到来给受伤的梁思成带去了温暖,热恋中的两个人也因此更加亲密。”(1)这里的“呵护”包括帮梁思成翻身、擦汗、喂饭等。

林徽因每天都去照顾梁思成,而李蕙仙更是每天去探望两次,难免会撞见林徽因对梁思成的亲密行为。李蕙仙虽然在澳门和日本生活过,但毕竟是旧时代的人,十分传统,认为女性婚前应该恪守“男女授受不亲”的“妇道”。而林徽因不仅主动与梁思成发生肢体接触,被其他人看到也不以为意,这是李蕙仙万难接受的。在李蕙仙看来,当时儿子衣冠不整,林徽因还未过门,应该低眉敛目甚至回避,而她却不避男女之嫌,有失检点,不成体统。因此,李蕙仙夺过毛巾,要林徽因少来或者暂时不用来陪护梁思成。林徽因不忍离开病中的梁思成,双方不止一次“陷入尴尬和冲突”。(2)知情人吴荔明(梁思庄的女儿)透露,“(林徽因)这一切开放的行为使李蕙仙婆很反感。她激烈反对这门亲事……”(3)

作为矛盾的“诱发者”,梁思成是什么态度呢?对此没有资料记载。但从他的性格以及后来的表现看,应该是默不作声没表态。好在梁启超对林徽因很满意,对两边都劝解和安抚,并安排梁思成和林徽因尽快去美国留学,与李蕙仙物理隔绝以免再发生矛盾。如果不是梁启超,也许林徽因和梁思成会因为李慧仙的反对而被迫分手。

1924年9月13日,李蕙仙因乳腺癌扩散到血管医治无效逝世,享年55岁。倘若李蕙仙健在,梁林二人的婚姻恐生变数;即便二人缔结连理,婆媳矛盾也在所难免。

林徽因避开了婆媳相处的矛盾,但她的麻烦因为另一个人的介入,才刚刚开始。

2 因为另一个人,林徽因对梁思成在内的梁家很有意见

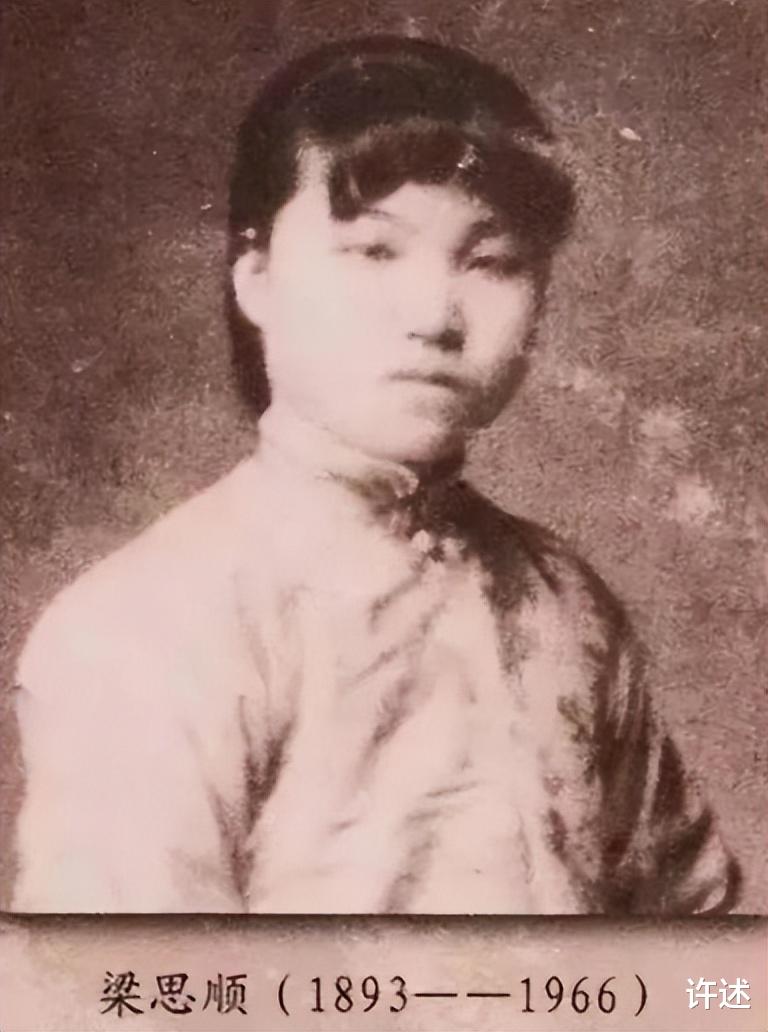

反对林徽因嫁到林家的人,除了梁思成的母亲李蕙仙,还有大姐梁思顺。

梁思顺(下排中者)和她的孩子们

梁思顺深受母亲影响,骨子里浸透着旧式女子的端庄持重,对弟媳林徽因的率真做派始终难以认同。吴荔明作为梁思庄的女儿,自幼耳濡目染家族往事,对姨母梁思顺与舅母林徽因的微妙关系洞若观火。她曾回忆道:“她(指林徽因)和我大姨思顺不能和谐相处,大姨是梁启超最疼爱的长女,也有很多独特的不容人的性格,在他们还很年轻时,梁启超就意识到这个问题,经常提醒他们友好相处。”(4)可见,梁启超在世时,梁思顺和林徽因姑嫂间的矛盾尚能借由这位大家长的威望得以缓和;梁启超过世后,原本就存在嫌隙的两人关系便不可避免地走向了崩塌。

作为梁家长女,梁思顺比弟弟梁思成大了整整8岁。在梁家的女性中,李蕙仙的地位最高,而大女儿梁思顺则是“第二权威”的存在,两人都很能干很有主见。李蕙仙去世后,虽然梁启超身边有二夫人王桂荃(李蕙仙的贴身丫环),但她老实厚道,遇事也不拿主意。李蕙仙去世时,梁思顺已经31岁,干练精明,其家庭地位不在王桂荃之下,梁启超遇到大事,往往不是和夫人王桂荃商量,而喜欢征求梁思顺的意见。例言之,梁思成等人在美国留学,所需经费虽然由梁启超筹措,但并不是直接寄给各个子女,而是寄给在加拿大的梁思顺,由其分配。总之,梁思顺相当于梁启超在海外的“全权代表”,负责监督和管理弟弟妹妹们的学业、经济、生活甚至感情。此外,梁启超给各个子女的信件也写给梁思顺代转。由此可见梁启超对大女儿梁思顺的倚重和梁思顺在梁家“长姐如母”的家庭地位。

最开始,梁思顺对林徽因其实是接纳和欢迎的。当时,林徽因才十三四岁,尚未与梁思成正式确立恋爱关系。梁启超安排梁思顺见林徽因,显然是想让她帮弟弟把把关。梁思顺比林徽因大11岁,亲切地称其为“妹妹”,并教她裁剪衣服。

然而,自从林徽因随父亲林长民去了一趟欧洲,特别是与徐志摩发生暧昧的事传开后,一切都变了。在欧洲的一年半(1920年4月至1921年10月),林徽因内心深处对自由的向往和对诗歌的热爱被彻底激活,回国后参加了徐志摩创办的新月社,喜欢在沙龙里自由辩论。泰戈尔访华时,林徽因接受徐志摩的邀请担任泰戈尔的翻译,参加了不少公开活动,还主演了泰戈尔创作的话剧。对这些,梁思顺看不顺眼,她认为一个女人就该安安静静在家里相夫教子,而不是抛头露面与一帮男人混在一起。

如果上面这些梁思顺还能忍,那么另一件事她就不能忍了——徐志摩为了追求林徽因,居然逼怀有身孕的妻子张幼仪离婚。这件即使发生在今天,徐志摩也会被视为“渣男”,更不用说在当年。林徽因是梁家为梁思成相中的女朋友,却和徐志摩这样的渣男传出绯闻,如果梁思成与林徽因正式确立恋爱关系,难免会让人背后议论梁家的眼光和选择,梁家将很难堪。有网文称,梁思顺曾劝阻梁启超说“徽因妹妹行事张扬,恐损梁林两家清誉”,此话虽未查到原始出处,但倒是很符合梁思顺的性格和态度。

关于梁思成与林徽因的婚事,梁启超的意见是“彼此学成后乃订婚约,婚约订后不久便结婚”,而林家的意见是可以先结婚再出国留学。为此,梁启超于1923年1月7日写信征询大女儿梁思顺的意见。(5)对这门亲事,梁思顺是抵触的,梁启超于是不断做大女儿的思想工作。1923年6月13日,梁启超在给梁思顺的信中表示“吾书乃皆徽因代笔书”,(6)暗示自己把林徽因当作了自家人。梁启超对林徽因很好,担心梁思顺吃醋,特意在1923年11月5日的信中解释:“徽因我也很爱她,我常和你妈说,又得一个可爱的女儿(笔者注 梁启超显然经常做李老夫人的思想工作)。但要我爱她和爱你一样,这就是不可能的。” (7)

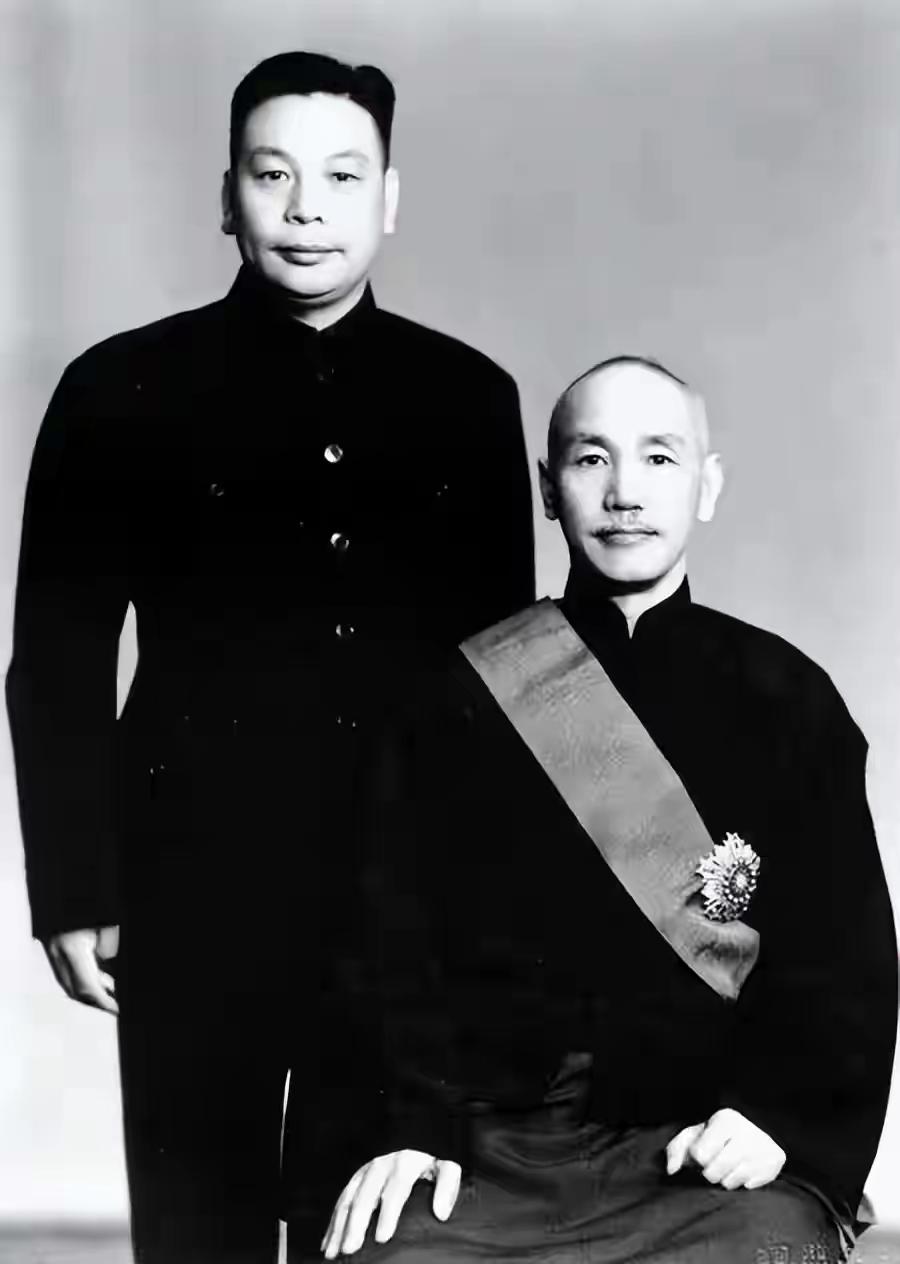

梁启超(左)与林徽因(右)等一起在长城游玩

1924年6月,林徽因和梁思成远赴美国留学,梁思顺仍然关心弟弟的终身大事。不久后的9月13日,李蕙仙去世。梁思顺在给梁思成的一封信中直截了当地表示:母亲去世前也没有接受林徽因,你分手再找一个内敛一些的……她说服不了弟弟,就搬出母亲,但梁思成不为所动。林徽因知道梁思顺在梁思成面前说这些,她会怎么想?留学美国初期,林徽因和梁思成仍在磨合期,没少吵架,除了两人之间的一些琐事,也少不了一些外部因素,比如梁思顺的干预。林徽因不是逆来顺受的人,且“刀子嘴豆腐心”,梁思顺对她不友好,想必她对梁思顺也不会客气,甚至言语回敬时更加尖酸刻薄。

梁启超知道情况后很着急,一边直接写信给梁思顺劝和,说了林徽因不少好话,一边让其他儿女也劝劝梁思顺。梁思顺虽在梁家有着很高的家庭地位,但也拗不过父亲梁启超。在梁启超的劝说下,梁思顺勉强接受了林徽因,表示会与林徽因缓和关系。梁启超非常高兴,在1925年7月10日的一封家信中有这么一句:“思顺对于徽音(1931年4月才改名为林徽因,但下文为了方便,引用梁启超原话时作“徽因”)感情完全恢复,我听见真高兴极了。”(8)梁思成和林徽因留学结束后,梁启超特意安排两人在中国驻加拿大领事馆内完婚(1928年3月21日),并让梁思顺与其丈夫周希哲(中国驻加拿大领事)操办婚礼,欲以此巩固梁思顺与林徽因的关系,可谓用心良苦。

其实,梁思顺对林徽因的接受有两个限定词,一是“部分接受”,二是“暂时接受”。她答应林徽因嫁入林家并亲自操办婚礼,主要是给父亲梁启超面子,而并非真的在内心完全接纳了这个弟媳。

1929年1月29日,梁启超去世,再没有人“罩”着林徽因并“管”着梁思顺,梁思顺成为梁家的“老大”,与林徽因的矛盾开始大爆发了。

1936年,梁启超的部分子孙们扫墓后摄于梁墓石亭前

1930年冬,林徽因由于产后体虚忍受不了东北酷寒导致肺病复发,决定回北平养病,暂时寄居在大姑姐梁思顺家里。两人心中对彼此不满的心结本来就没有完全彻底解开,现在又住在一起,近距离接触难免因生活习惯不同而冲突不断。不久(1931年3月),林徽因以需要治疗静养为由,带着母亲和女儿离开梁思顺家住到香山上,大概率也是为了“眼不见,心不烦”。

1931年4月,梁思成为了与妻女团聚,从东北大学离职,回北平加入中国营造学社,收入是东北大学时期的3倍,便在北总胡同租了个大房子,有大约40间房。在这里,林徽因每逢周末经常举办“文化沙龙”,邀请各界精英知识分子到家里畅所欲言,她自己更是特别能侃的主角儿,“太太的客厅”名闻京城。对此,梁思顺有所耳闻,对林徽因愈发不满。到林徽因家里的客人多为男性,且还有一个对林徽因有想法的“钉子户”——金岳霖,老金追林徽因不成,并没有选择离开,而是住在梁林一家隔壁当了邻居。

梁思顺的长女周念慈在燕京大学英文系上学时,进城有时不回自己的家,而喜欢住在舅舅舅妈北总胡同家里。当时号召女性解放和自由婚姻,周念慈也受了这些思潮的影响,反对包办婚姻,要求恋爱和婚姻自由。在梁思顺看来,这简直是大逆不道,进而迁怒于林徽因,认为女儿之所以这么叛逆,是因为住在林徽因家里受了其不良影响。1936年3月,梁思顺半夜找上门,要把女儿拖回家,关于这一段争吵,林徽因忍不住在信中向闺蜜费慰梅诉说:“她(指梁思顺)半夜要把她在燕京读书的女儿带走,她全然出于嫉妒,尽说些不三不四的话……‘她这么喜欢出来找舅舅和舅妈,那她干嘛不让他们给她出学费’……当她走的时候,又扔出最后的炸弹来,她不喜欢她的女儿从她舅舅(指梁思成)和阿姨(指林徽因)的朋友那里染上那种激进的恋爱婚姻观,这个朋友激进到连婚姻都不相信——指的是老金。” (9)梁思顺明里讽刺金岳霖,实则夹枪带棒指责林徽因,言下之意,有人不肯结婚却惦记人家老婆,还住在人家隔壁,女儿你住在这里会被人带坏的!

当梁思顺和林徽因发生矛盾的时候,梁思成是什么态度呢?一边是大姐,一边是妻子,梁思成夹在中间左右为难,干脆一言不发,不占任何一边。表面上,他谁都没得罪,实际上,他两边都得罪了,梁思顺和林徽因对他都不满。林徽因甚至设想梁思成是独子多好,自己就不需要处理七大姑八大姨的烦人关系。1936年春,林徽因写信给闺蜜费慰梅吐槽:“三月是一个多事的月份……主要是由于小姑大姑们。我真羡慕你嫁给一个独生子(何况又是费正清)……”(10)

如此看来,家家都有本难念的经,即便是下凡的天使也一样。

参考资料

(1) 于葵:《山河岁月:回望林徽因》,北京:人民文学出版社,2004年,第107页。

(2) 于葵:《山河岁月:回望林徽因》,北京:人民文学出版社,2004年,第107页。

(3) 吴荔明:《梁启超和他的儿女们》,上海:上海人民出版社,1999年,第134页。

(4) 吴荔明:《梁启超和他的儿女们》,上海:上海人民出版社,199年,第148页。

(5)《梁启超家书》,北京:中国友谊出版公司,2012年,第56页。

(6) 丁文江等编:《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社,1983年,第998页。

(7) 丁文江等编:《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社,1983年,第1005页。

(8)《梁启超家书》,北京:中国友谊出版公司,2012年,第177页。

(9) 吴荔明:《梁启超和他的儿女们》,上海:上海人民出版社,1999年,第146-147页。

(10) 吴荔明:《梁启超和他的儿女们》,上海:上海人民出版社,1999年,第146-147页。