高手解决问题,从来不走直线

在卷到飞起的现代社会,我们总遇到这样的困境:

职场上被棘手任务缠得焦头烂额;

生活中被琐事搅得鸡犬不宁;

商业竞争中被对手逼得节节败退。

其实这些“死局”,2000多年前的孙膑早就用一招“围魏救赵”给出了标准答案。

公元前354年,战国舞台上演了一场令人瞠目结舌的神操作。

赵国都城邯郸被魏国大军围得水泄不透,危在旦夕。

按照正常思路,救赵就该直奔邯郸,与魏军决一死战。

然而,齐威王派出的救援部队却在田忌和孙膑的带领下,玩了一手“骚操作”

——他们非但不往赵国去,反而直奔魏国都城大梁。

当魏军主帅庞涓收到“水晶(老家)被偷”的急报时,整个人都懵了。

这一招,就是流传千古的“围魏救赵”。

堪称中国历史上最经典的“曲线救国”案例,没有之一。

这不仅是战国时期的经典战例,更是一套看透人性、直击核心的破局心法。

今天咱们就扒一扒这波跨越千年的“神仙操作”。

一、历史背景:战国初期的“霸权淘汰赛”

春秋末年的诸侯混战刚落幕,战国七雄的“淘汰赛”就打得火热。

当时的魏国堪称“战国一哥”,

魏文侯重用吴起变法(关于吴起,可以看我们的往期发文:吴起:被野心驱动的天才,一个为成功不择手段的绝世高手),打造了一支战斗力爆表的“魏武卒”,在战场上横扫四方。

到了魏惠王时期,魏国更是野心勃勃,一心想吞并邻国,扩大霸权。

而赵国此时正处于快速发展期,刚吞并了卫国的一些城池,这可触犯了魏国的利益。

公元前354年,魏惠王派大将庞涓率领八万大军,气势汹汹地攻打赵国都城邯郸。

赵国守军节节败退,眼看都城就要被攻破,赵王急得像热锅上的蚂蚁,赶紧派人向齐国求救。

齐国权衡利弊后,决定出兵相助,而这场救援战的总指挥,就是孙膑。

二、出身情况:从“职场弃子”到“军事大神”的逆袭

提到围魏救赵,就绕不开孙膑和庞涓这对“相爱相杀”的同门师兄弟。

两人都师从鬼谷子(隐居深山却搅动战国风云:鬼谷子的智慧,为何穿越2000年仍能戳中现代人?),

学习兵法谋略,论才华,孙膑略胜一筹,这让庞涓心里埋下了嫉妒的种子。

庞涓先一步下山,在魏国混得风生水起,当上了大将军。

但他始终忌惮孙膑,于是耍了个阴招,派人把孙膑骗到魏国,诬陷他通敌,还残忍地剜掉了他的膝盖骨(这也是“孙膑”名字的由来)。

原本前途光明的孙膑,一夜之间变成了残疾的“职场弃子”,受尽屈辱。

好在孙膑没有自暴自弃,他装疯卖傻,忍辱负重,最终在齐国使者的帮助下,成功逃到齐国。

齐国将军田忌早就听说过孙膑的才华,把他奉为上宾,还推荐给了齐威王。

齐威王与孙膑论兵,被他的智谋深深折服,当即任命他为军师,这才有了后续的“封神之战”。

要理解“围魏救赵”这波操作有多神,得先看看当时的战场局势:

魏国:战国初期的超级大国,庞涓率领的是精锐部队

赵国:被揍得鼻青脸肿,眼看就要撑不住了

齐国:实力不俗,但硬刚魏军胜算不大,毕竟,魏武卒的精锐尚在。

换成普通人,思路肯定是:赶紧派兵,越快越好,跟赵国里应外合。

但孙膑不这么想。

这位坐在轮椅上的军事天才,一上来就开启了“上帝视角”:

“夫解杂乱纷纠者不控拳,救斗者不搏撠。”

翻译成大白话就是:拉架不能跟着一起打,要直接掐架双方的软肋。

于是,孙膑否定了“硬碰硬”的方案:

“魏国精锐全在邯郸前线,国内肯定空虚,我们与其去邯郸和魏军死磕,不如直接攻打魏国都城大梁。

庞涓得知老家被围,必然会回兵救援,邯郸之围不就解了吗?而且我们还能在半路设伏,打他个措手不及。”

这波操作堪称“降维打击”,田忌一听拍案叫绝,立刻采纳了孙膑的计策。

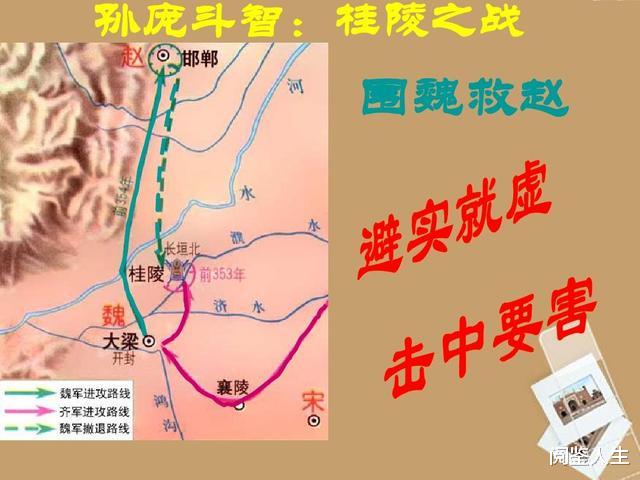

齐军兵分两路,一路直奔魏国大梁,一路上声势浩大,吓得魏国朝廷人心惶惶;

另一路则在桂陵埋伏,等着庞涓自投罗网。

当魏惠王十万火急的诏书送到前线时,庞涓面临着一个死亡选择题:

选项A:继续围攻邯郸

→ 好处:眼看就要破城,功成名就

→ 坏处:水晶被偷,国都沦陷,全家玩完

选项B:立即回师救援

→ 好处:保住老家

→ 坏处:到嘴的鸭子飞了,白忙活一场

这道题,选哪个都是错。

更绝的是,孙膑还算准了庞涓的脾气——这位师兄性子急,肯定舍不得邯郸的战果,一定会分批撤军。

果然,庞涓只带着轻装精锐日夜兼程往回赶,等魏军疲惫不堪地赶到桂陵时,

早已埋伏好的齐军突然杀出,魏军瞬间乱作一团,被打得落花流水,

这就是历史上著名的“桂陵之战”,而“围魏救赵”这一谋略,也从此名垂青史。

第四幕:藏在历史细节里的智慧“围魏救赵”之所以能成功,靠的不是运气,而是一套精密的计算:

时机把握:

等到赵军精疲力尽、魏军也成强弩之末时才出手,性价比最高。

心理预判:

太了解庞涓的思维模式,连他撤退时会分兵都算到了。

战场选择:

不在邯郸城下打,而是在桂陵设伏,完全掌握主动权。

这一连串操作,堪比现代商业中的精准狙击

——等对手把所有资源投入某个项目后,直接去端他的大本营。

第五幕:历史评价:智谋与人性的双重博弈围魏救赵不仅是一场战役的胜利,更对战国局势和中国军事史产生了深远影响。

从军事层面看,它开创了“围点打援”“避实击虚”的作战模式,

打破了以往战争“硬碰硬”的传统思维,成为后世军事家学习的典范,被收录到《孙子兵法》的实战案例中。

从政治层面讲,这场战役狠狠打击了魏国的嚣张气焰,让魏国的霸权开始衰落。

而齐国则一战成名,成为战国七雄中的强国之一,形成了齐、魏争霸的新格局。

同时,它也让各国意识到谋略的重要性,此后各国纷纷招揽谋士,掀起了一股“尚智”的风潮,间接推动了百家争鸣的文化繁荣。

后世对围魏救赵的评价几乎一边倒的赞誉,司马迁在《史记》中称赞孙膑:

“运筹帷幄之中,决胜千里之外”。

这场战役的精髓,不仅在于军事谋略的高超,更在于对人性的精准拿捏。

孙膑算准了庞涓“急功近利、重视名利”的性格弱点,知道他绝不会放弃魏国都城;

算准了魏军长途奔袭后的疲惫不堪,抓住了最佳作战时机。

这告诉我们:真正的高手,不仅懂战术,更懂人心。

现代启示:生活中处处可“围魏”其实这套智慧,在今天依然好用:

职场版:

同事抢了你的项目?不必正面冲突。把跟他项目关联的客户关系维护好,让他离不开你。

商业版:

竞争对手主打低价?别跟着降价。提升服务质量,锁定高端客户,让他低价策略失效。

育儿版:

孩子沉迷游戏?没收手机不如培养他更健康的兴趣爱好,让他自动远离游戏。

感情版:

情侣吵架?非要争个对错不如买个ta心仪已久的礼物,矛盾自然化解。

核心就一句话:

在更高维度解决问题。

“围魏救赵”的三个底层逻辑为什么这招如此有效?因为它符合三个底层规律:

1. 主动权定律

不按对手设定的剧本走,自己制定游戏规则。你在打你的,我在打我的。

2. 力量守恒定律

你的精力、资源有限,在这里投入多,在那里就投入少。找到对方最薄弱的地方下手。

3. 心理优先定律

人对自己即将失去的东西最为敏感。与其帮朋友守城,不如去烧敌人的老家。

如何修炼你的“围魏思维”?想要掌握这种智慧,记住这三个步骤:

第一步:跳出问题看问题

遇到难题时,先问自己:除了直接解决,还有什么间接方法?

第二步:找到对方的“大梁”

每个人、每个组织都有软肋。可能是资金链,可能是核心客户,也可能是时间节点。

第三步:设计最优路径

用最小的代价,攻其必救,让对方自动放弃对你的压迫。

就像下围棋,高手从不纠结于一城一地的得失,而是始终把握全局主动。

那些深谙此道的聪明人

仔细观察,你会发现身边那些混得好的,都是“围魏救赵”的高手:

朋友小李,被同事排挤,不吵不闹,反而帮领导解决了另一个棘手问题,最后那个同事被调走了。

某初创公司,面对巨头的价格战,不去硬拼,转而开发了一个巨头看不上的细分市场,活得相当滋润。

他们的共同点是:永远不在对手预设的战场作战。

最后的话两千多年过去了,我们依然在学习“围魏救赵”,不是要学怎么打仗,而是要学那种解决问题的智慧。

围魏救赵的故事之所以能流传千年,不在于它打赢了一场战争,而在于它教会我们一种思维方式:

遇到困局时,别硬碰硬,学会绕个弯,

找准对方的“命门”和问题的核心,

才能以最小的代价,实现最大的突破。

2000年前,孙膑用这招逆袭人生、改写历史;

2000年后,我们同样可以用这套心法,在职场中突围,在生活中解惑,在人生中破局。

毕竟,真正的智慧,从来都不过时。

下次当你陷入困境时,不妨问问自己:

我的“魏国”在哪里?

对方的“大梁”又在哪里?

也许,答案就藏在这个古老的故事里。

毕竟,人生所有的破局,本质上都是一次次精准的“围魏救赵”。