公元前770年,镐京城破,念秦襄公带兵护驾有功,周平王大手一挥,赐岐山之地。《史记》记载:“戎无道,侵夺我岐、丰之地,秦能攻逐戎,即有其地。”

这道敕令,看似慷慨,实则凶险——岐山沃野早已被西戎铁骑占据,周室自己都无力收复。可秦襄公却如获至宝。为何?因为这不只是一纸空文,更是天子亲授的 “名分”。

有了这名分,秦国从“养马奴”,一跃成为周室承认的诸侯。

公元前766年,秦襄公亲征岐山,欲一举收复失地。然而秦军长途奔袭,战线过长,更低估了西戎飘忽不定的游击战术。

结果就是,这场远征以惨败告终,一代君主,殒命疆场。

但秦襄公的血没有白流。他的阵亡,为秦国铸就了最珍贵的精神遗产——“开拓者悲情”。从此,“收复岐西”不再只是一场领土之争,而是化作了先君遗志,成为整个秦国必须完成的国族使命。

公元前763年,秦文公率700 精锐士兵,沿着渭水一路东行,名为打猎,实为一场深入敌境的战略侦察。他观察西戎各部的分布与矛盾,寻找着挺进关中的最佳支点。

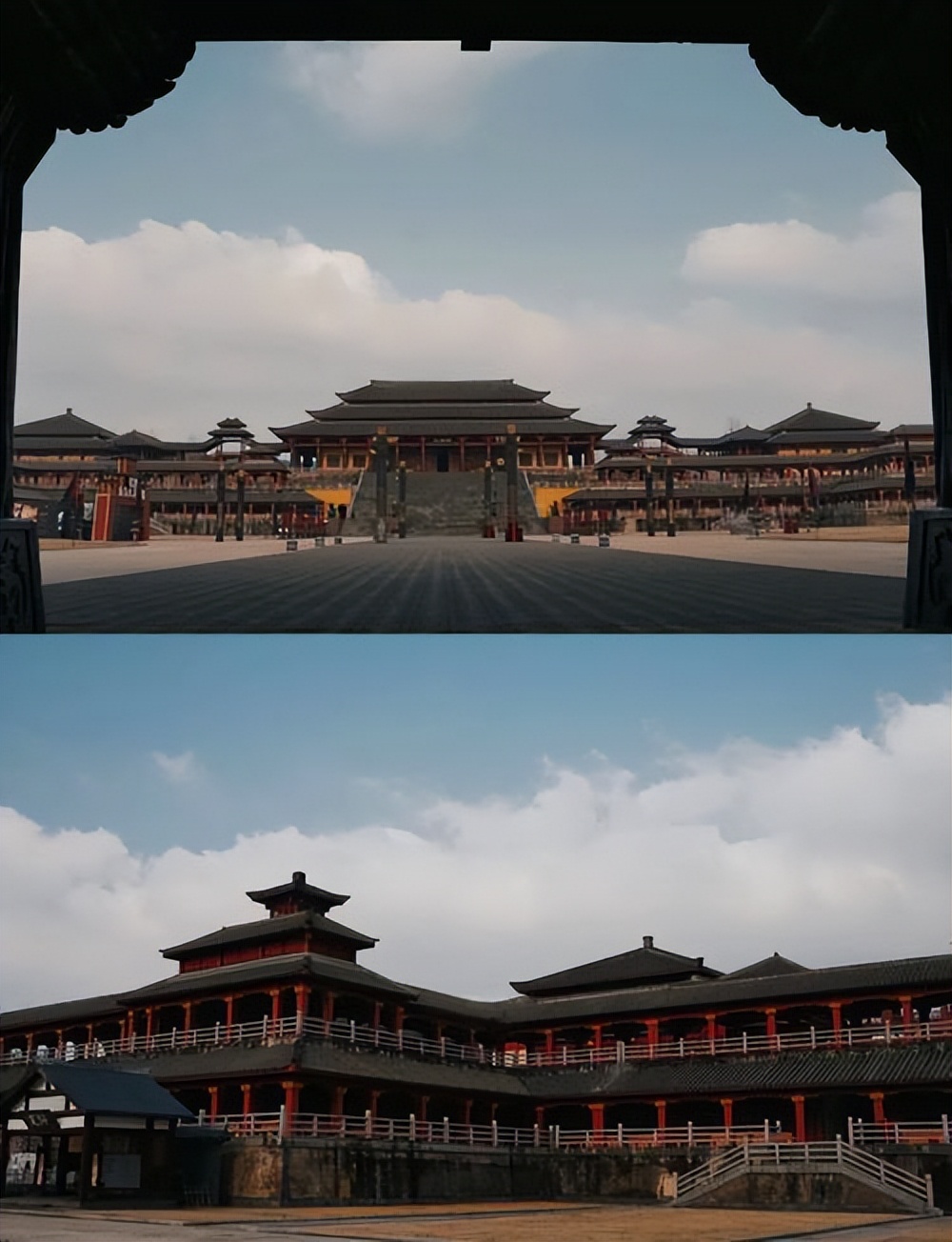

公元前762年,秦文公在汧河与渭河交汇建立都城,此处属水陆要冲、土地肥沃,更扼守西戎进出咽喉,进退自如。

祭祀时,以一句“昔周邑我先秦嬴于此,后卒获为诸侯。”将军事行动升华为认祖归宗的政治宣示。

立足既稳,他转而推行务实的融合策略:收编戎人创“属邦”,吸纳骑兵建“旄骑”。

公元前750年:秦军大败西戎,不仅收复岐西故土,更接收周朝遗民,真正掌握了称霸关中的天命之钥。

秦文公深知,真正的统治不止于刀剑。于是他在制度建设上做出两项关键创举,从根本上重塑了秦国:

设立史官——让秦国第一次拥有了自己的“官方记忆”。通过系统记录历史、颁布法令,秦国不仅统一政令,更构建起共同的身份认同。

制定历法——表面顺应天命,实为一场静默的农业革命。精确的历法使秦国牢牢掌握农时,粮食产量稳步提升,同时以统一的时间秩序强化国家管理。

史官执笔,历法授时。这两大制度如同隐形的支柱,支撑起秦国从部落联盟向成熟国家的关键转型——让文化,成为另一种形式的统治力量。

帝国根基:三重逻辑下的崛起密码回溯秦国崛起之路,其成功绝非偶然,而是一场环环相扣的战略实践。

在政治上,秦人完成了从“借名分”到“创制度”的跨越。秦襄公以护驾之功换取诸侯之名;秦文公则通过设史官、定历法,将虚无的名分转化为实在的统治体系。

在军事上,他们以鲜血换来了智慧。从秦襄公战死岐山的惨痛教训,到秦文公 “先建城、后扩张”的稳健策略,秦国终于领悟到:真正的征服,不只是击败敌人,更是站稳脚跟、消化战果。

在经济上,他们抓住了根本——土地与农业。东进关中不仅为秦国赢得沃野千里,更通过历法指导农时,将游牧之邦转型为农耕强国,为崛起奠定了坚实的物质基础。

两代秦君,用鲜血与智慧,将一张虚渺的“空头支票”,兑现为一片真实的帝国疆土。

这片曾经浸透秦襄公鲜血的土地,最终开出了大秦帝国的绚烂之花。而这一切,都始于那个看似徒劳的承诺,和秦人那股永不放弃的坚韧…