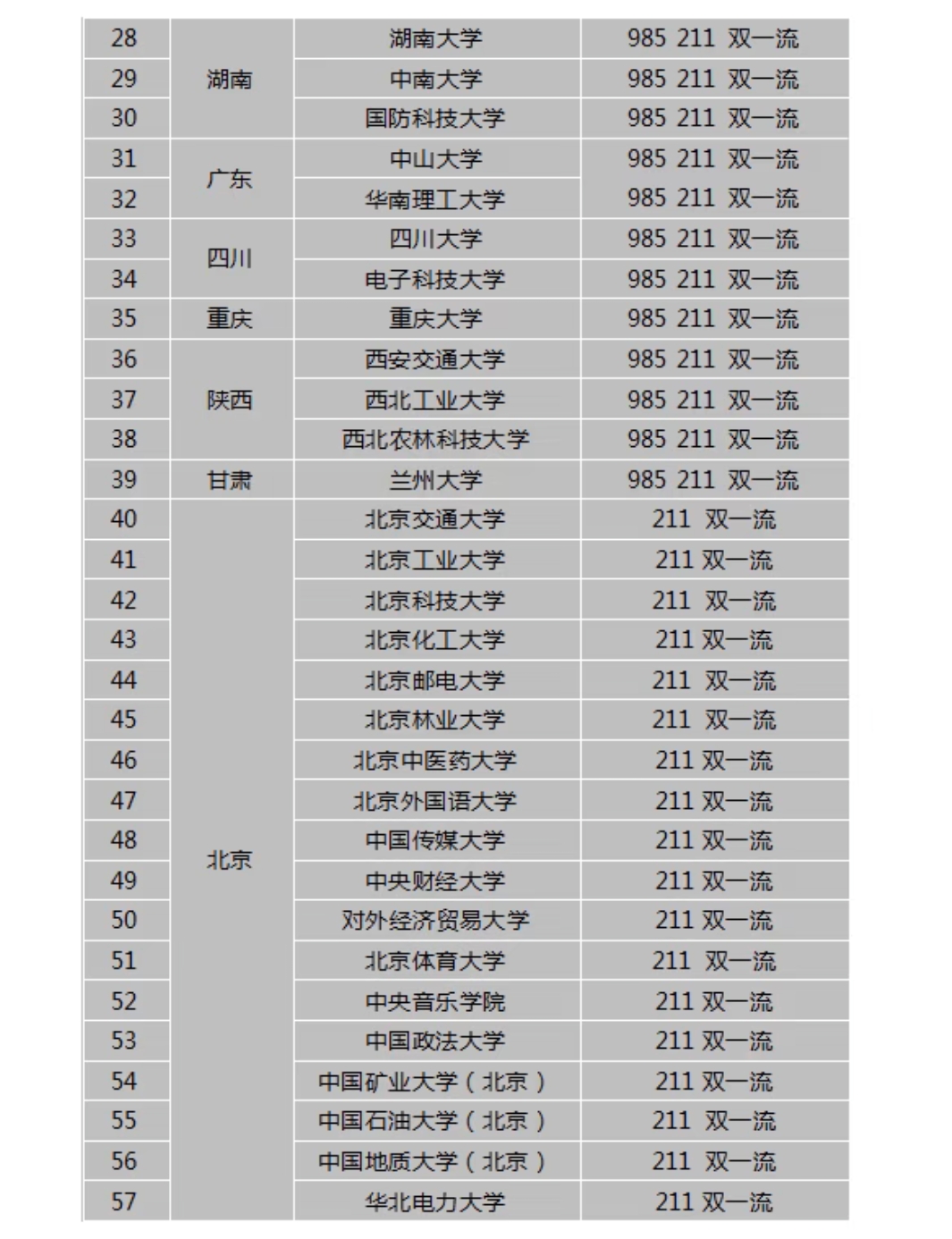

高考志愿填报季,不少家长的手机里都存着各种“大学榜单”,但翻来翻去总绕不开“985”“211”这几个词。其实现在的“双一流”名单里,藏着不少被忽略的好学校——147所高校里,既有清北这样的顶流,也有像北京协和医学院、中国科学院大学这样的“特色王牌”,甚至还有地方院校靠着强势学科闯进了这个队列。

今天就顺着这份清单,聊聊填志愿时容易漏看的“门道”。

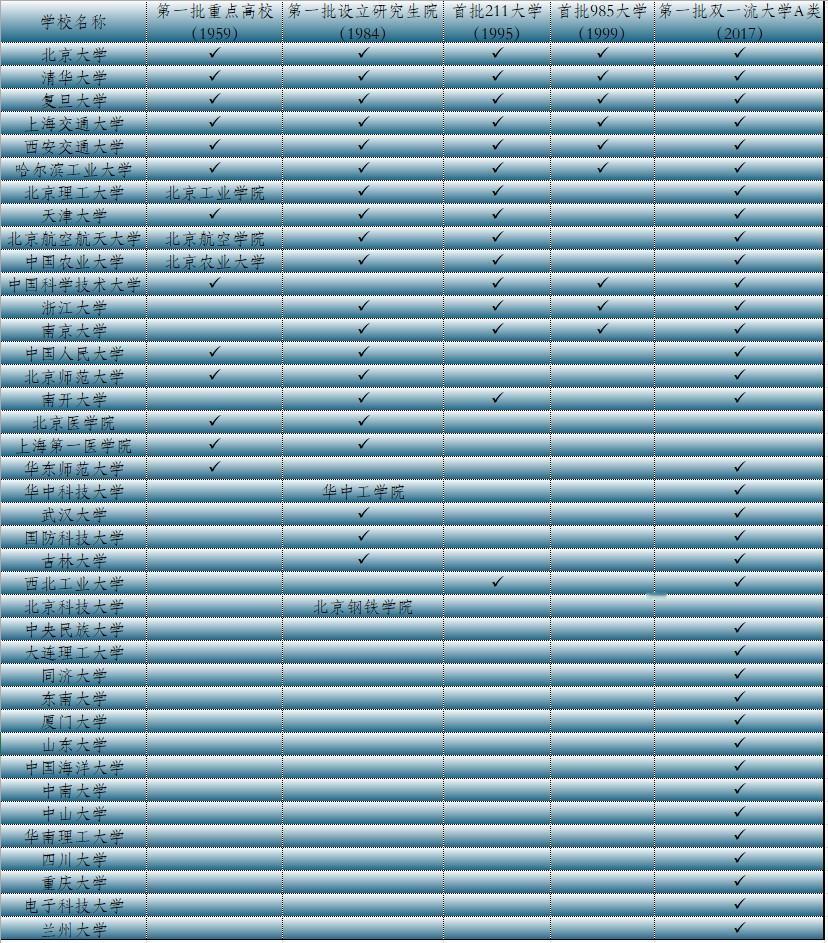

先搞懂:“双一流”不是“985/211”的翻版

很多人以为“双一流”是旧标签的“新包装”,其实不是。

比如北京协和医学院,它既不是985也不是211,但靠着临床医学的绝对实力,成了“双一流”高校里的“独一份”——每年本科只招几十个学生,毕业就能进三甲医院的比例超过七成,不少医学生说“协和的学历,在医疗圈是‘硬通货’”。

还有中国科学院大学,同样没有985/211头衔,却靠着中科院的科研资源,研究生教育实力能和清北掰手腕。有家长吐槽“之前以为它是‘学院’不够好,后来才知道它的科研经费比很多985还多”。

就连地方院校也有“逆袭”的:山西大学的物理学、湘潭大学的数学,都是靠着学科评估A类的成绩挤入“双一流”。山西的考生家长说“以前觉得山大不如太原理工,现在娃读了山大物理,保研能直接进中科院物理所”。

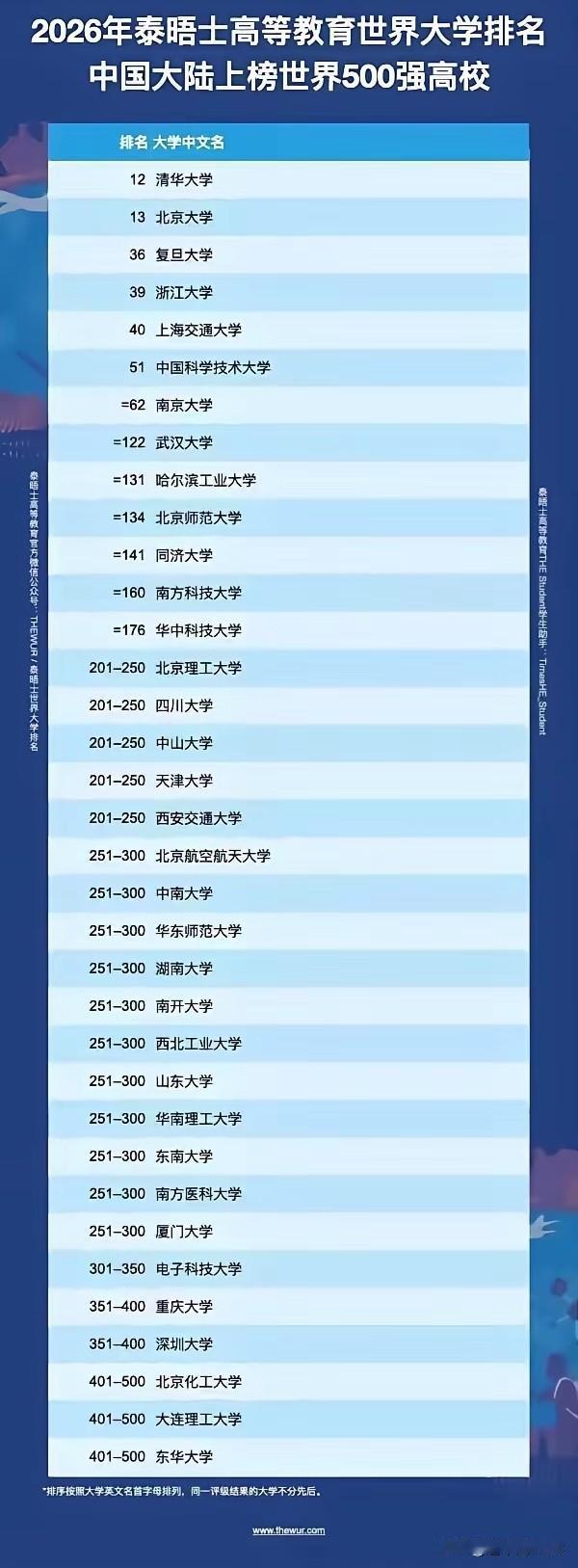

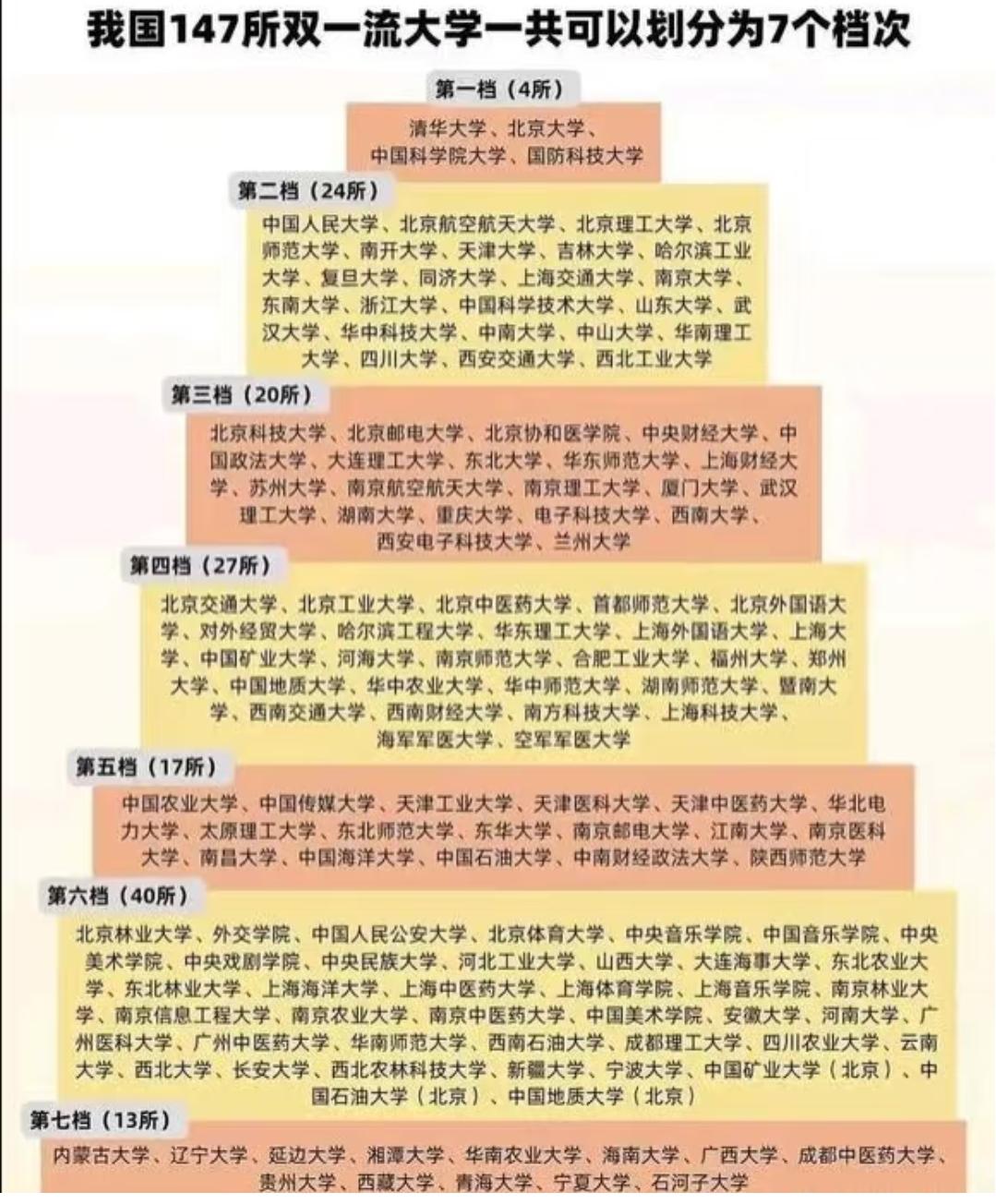

顶流高校里,藏着“低调的强势学科”

清北、复旦、浙大这些“头部985”不用多说,但它们的冷门学科,反而可能是“性价比之选”。

比如复旦大学的历史学,很多人觉得“就业窄”,但它的历史系是全国首批“双一流”建设学科,毕业生成了博物馆、出版社抢着要的人才;还有西安交通大学的能源与动力工程,听起来“偏工科”,却是国内唯一能和清华媲美的学科,进国家电网、新能源企业的起薪比不少热门专业还高。

就算是同个省份的高校,也各有“拿手菜”:湖南的三所985里,湖南大学的土木工程是“百年王牌”,中南大学的冶金工程能牵头国家重点实验室,国防科技大学的计算机科学,更是常年包揽军队信息化项目——报志愿时盯着“学校名头”,不如先看“专业能学到啥”。

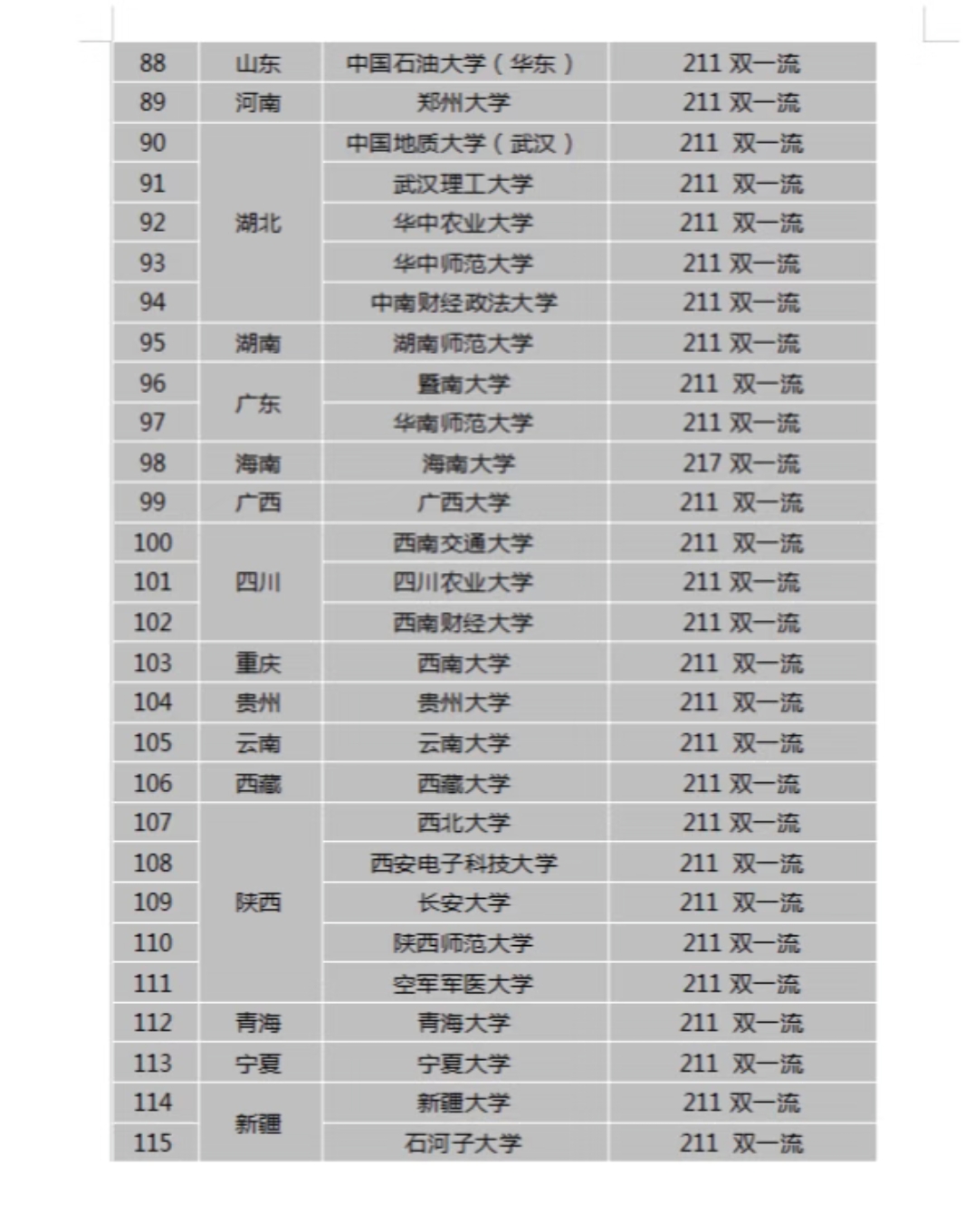

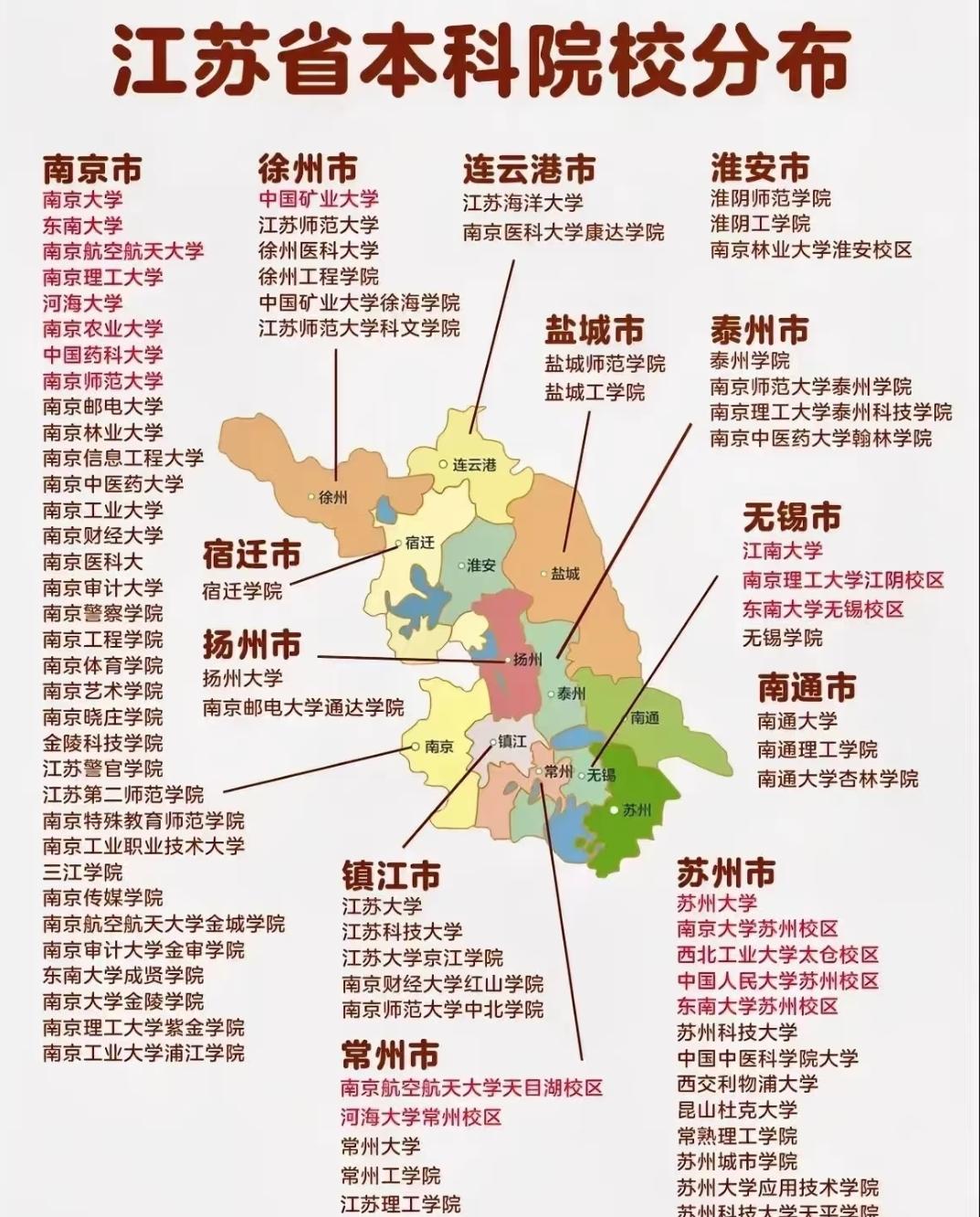

地州高校:家门口的“宝藏选项”

不是只有一线城市的大学才值得读,很多地方“双一流”,是本地考生的“福利”。

比如海南大学,它是海南唯一的211/双一流高校,虽然综合排名不算靠前,但它的热带农林学科是全国独一份——想进热带农业研究所、海南本地的农业企业,海大的毕业生比外地高校的更“吃香”。有海南考生说“读海大不用出省,学费低还能照顾家,毕业直接进本地的橡胶产业园做技术岗”。

还有新疆大学和石河子大学,作为新疆的两所双一流,它们的“对口支援”政策很实在:清华、北大的老师会定期来授课,保研到内地名校的名额比普通院校多三成。不少新疆家长说“娃考不上内地的好学校,读新大、石大一样能享受到顶尖资源”。

就连像贵州大学、云南大学这样的西南高校,也有自己的“撒手锏”:贵大的植物保护学科是“双一流”建设点,能进中科院昆明植物所;云大的民族学,是研究西南少数民族文化的“权威”,毕业能进文旅部门做非遗保护。

特色院校:小众赛道里的“隐形冠军”

“双一流”名单里,还有一批“小而精”的高校,它们不靠综合实力,只靠一两个学科就能“站稳脚跟”。

比如北京体育大学,虽然是211/双一流,但很多人以为它“只招体育生”——其实它的体育经济与管理专业,是国内唯一能培养体育产业运营人才的学科,毕业就能进体育赛事公司、健身品牌做策划,起薪不比财经类院校低。

还有中央音乐学院、中央美术学院,这些艺术类“双一流”,看似“就业面窄”,但在各自领域是“天花板”:中央音乐学院的毕业生,进国家级交响乐团的比例超过六成;中央美术学院的设计专业,常年承包故宫、国家博物馆的文创项目。

甚至像中国政法大学这样的“行业校”,虽然不是985,但法学学科是“双一流”,考公务员进法院、检察院的通过率,比很多综合类985还高。有法学考生说“报中国政法,比读某985的法学专业,更容易进红圈律所”。

填志愿的时候,我们总在“学校名头”和“专业前景”之间纠结,但这份147所的“双一流”清单其实在告诉我们:没有绝对的“好学校”,只有适不适合自己的选择——有人冲着清北的招牌去,有人靠着特色学科“弯道超车”,有人守着家门口的高校安稳发展。

最后想问:当“名校光环”和“学科实力”只能选一个时,你会把哪个放在志愿表的更前面?

![西部理工类大学实力一览,你的母校在哪里?[doge]目前,工科专业在就业率、薪资待遇](http://image.uczzd.cn/9602245047450015024.jpg?id=0)