最近一段时间,一个荒诞不经的“历史梗”在网络上迅速走红:康熙皇帝其实是洪承畴和孝庄太后的私生子。这一说法被网友戏称为“洪康熙”或“洪玄烨”,在网络上形成病毒式传播。有人拿模糊的画像对比“证明”两人长相相似,有人根据康熙早年患天花、与孝庄关系亲密等细节进行“合理推演”,甚至还有人拿出所谓“清朝皇室后人基因检测”作为“科学证据”。乍看之下,故事跌宕起伏、细节满满,仿佛真的“所有线索都对上了”。然而,只要稍微冷静审视,就会发现这不过是一场建立在情绪宣泄、性别焦虑和民族“赢学”幻想基础上的典型野史闹剧。

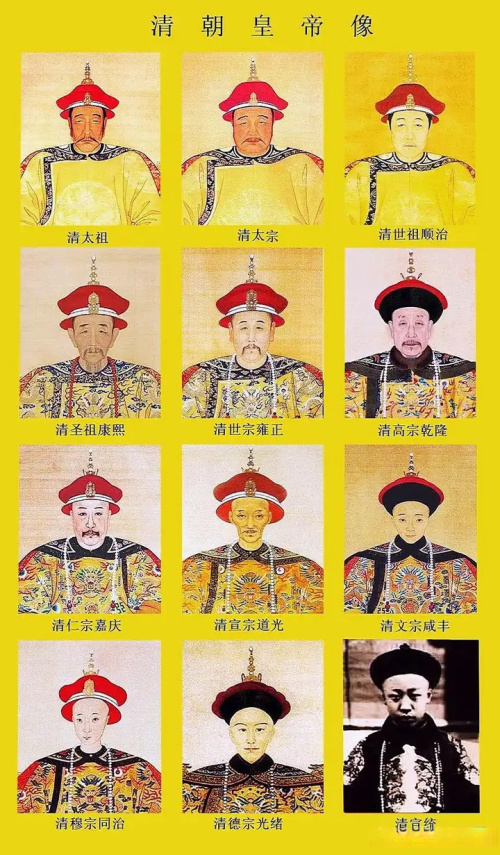

支持“洪康熙说”的几条“铁证”,无一能经得起严肃推敲。先说画像对比。网络流传最广的那张图,左边是后人根据模糊祖先画像重绘的洪承畴,右边是清代宫廷绘制的老年康熙帝肖像。且不说画像来源、年代差异巨大,就连画风、技法、文化背景都完全不同——一个是民间模糊记忆中的汉人官员,一个是宫廷规范绘制的帝王老年形象。在这种基础上强行“认亲”,与用AI换脸玩“父子鉴定”无异。

再说年龄和生育问题。有人称康熙12岁就生了皇子“不合生理逻辑”,所以“真正的玄烨早夭”,现在的康熙是洪承畴之子,年龄更合理。但历史记载非常清楚:康熙生于1654年,其长子承瑞生于1667年(康熙13岁),次子承祜生于1669年(康熙15岁)。古代帝王早婚早育极为普遍,13岁生育虽属偏早,但在青春期发育尚可的贵族阶层中并非不可能。更重要的是,清朝官方档案《玉牒》《清实录》《起居注》等对康熙出生、成长、登基、子嗣的记载详实且连贯,没有任何“狸猫换太子”式的断裂。

第三,所谓“康熙对生母冷淡、对孝庄过度哀悼”也被当作“非亲生”证据。但康熙生母佟佳氏在他8岁时就去世,当时康熙尚在幼年,且由孝庄一手抚养长大。母子感情浅淡与对祖母感情深厚,完全符合人性逻辑,何须脑补“私生子”剧本?至于孝庄未与皇太极合葬,是因为她明确遗命“不要打扰太宗陵寝”,这是清初礼制与个人意愿的体现与血统毫无关系。

“洪康熙”之所以能迅速出圈,根本不是因为证据有多硬,而是因为它精准击中了一种畸形的民族情绪:即便被征服了,也要在血统上“赢回来”。这种思维被称为“换种赢学”——你满清不是入主中原吗?但最后你的皇帝却是汉人的种!江山是你打下的,但龙椅上坐的是我们汉人的血脉。这种逻辑,本质上是一种阿Q式的精神胜利法:现实中的失败无法逆转,就幻想在血缘上“暗度陈仓”,完成一场象征性的复仇。

这种幻想并不新鲜。早在清末民初,就有“乾隆是海宁陈家儿子”的传说广泛流传,鲁迅在《且介亭杂文》里就讽刺过这类“种姓复仇”叙事的荒谬。今天“洪康熙”不过是老调重弹,换了个主角罢了。更讽刺的是,这种“赢学”往往出自那些自称“皇汉”(极端汉族中心主义者)的群体。他们一方面痛斥满清“异族统治”,贬低清朝一切成就;另一方面又沉迷于“我们的男人睡了他们的太后”这种低级想象——看似在“赢”,实则暴露了深层的自卑与无力感:既无法在史观上客观评价清朝,又不敢直面真实历史中的复杂性,只能靠编造绿帽故事来自我安慰。

三、历史不是八卦,民族叙事不能建立在谣言上值得警惕的是,这类野史的传播路径极具迷惑性:从男性历史圈子出发,经由女性八卦社区发酵,最后演变为全民吃瓜事件。女性用户的加入,让这个原本充满性别羞辱色彩的“绿帽梗”获得了新的叙事维度——有人将其解读为对男权血统论的解构:“连皇帝都能被换种,Y染色体传承又有何神圣?”这种解读虽有一定批判性,但前提是承认了谣言的真实性,反而助长了其传播力。

然而,历史不是娱乐八卦,民族认同更不能建立在虚构故事之上。要知道统治者的政策、历史的走向,取决于其阶级立场、制度结构与时代环境,而非所谓“血统”。把复杂的历史简化为“谁睡了谁”“谁生了谁”,不仅是对历史的亵渎,也是对民族尊严的矮化——仿佛我们的文明只能靠“血统暗战”来维持骄傲,而不是靠真正的文化自信与历史反思。

四、野史狂欢背后的认知危机“洪康熙”现象折射出当下公众历史认知的深层危机:缺乏基本史料素养,却热衷“脑洞解密”;鄙视官方叙事,却轻信网络传言;追求“去神圣化”,却陷入另一种更荒诞的造神(或造丑)运动。

更危险的是,这类野史常披着“质疑权威”“挖掘真相”的外衣,实则完全背离科学精神。真正的历史研究讲究证据链、史料互证、逻辑自洽,而“洪康熙”支持者往往是“先有结论,再找证据”,甚至不惜曲解、拼凑、幻想史料来“自圆其说”——这与索隐派红学、阴谋论史观如出一辙。

此外,忘记过去意味着背叛,否定、扭曲历史的人没有前途,那种历史投机主义的心态,恰恰是“洪康熙”这类谣言的温床——既想享受清朝留下的疆域、制度、文化遗产(如故宫、满汉全席、多民族国家框架),又拒绝承认清朝统治者的合法性,于是只能虚构一个“汉人皇帝”来心安理得地继承这一切。这是一种彻头彻尾的认知懒惰与道德逃避。

五、结语:我们该如何面对历史?历史不是用来“爽”的,而是用来理解的。康熙是不是洪承畴的儿子?答案非常明确:毫无可信度,纯属网络谣言。正史记载清晰,档案系统完整,宫廷制度严密,清代皇室子嗣更替绝无“狸猫换太子”的操作空间。所谓“基因检测”更是子虚乌有,没有任何权威机构或学术论文支持。

当然这也体现一种心理现象,都2025年人类进入AI时代了,社会上还有人拖着大辫子以遗老自居,确实是让人讨厌。

但我们更该反思的是:为什么这种漏洞百出的野史能大行其道?因为它提供了一种“低成本解构权威”的快感,一种“我比史官更懂真相”的幻觉,一种在民族情绪与性别焦虑交织下的集体宣泄。然而,真正的历史勇气,不是靠编造绿帽故事来羞辱古人,而是敢于直面复杂、矛盾、不完美的真实——无论是清朝的辉煌与暴政,还是我们自身在历史认知上的幼稚与偏执。

玩梗图个乐可以,但若真信以为真,甚至以此构建民族认同,那就不只是“没出息”,而是对历史、对文明、对自己最大的不尊重。历史不是任人抱养的小男孩,它是需要我们以敬畏、理性与诚实去对话的沉重遗产。别再沉迷于“洪康熙”这种精神鸦片了——真正的“赢”,从来不在谣言里,而在清醒的认知中。

评论列表