文\张占峰

在中国当代油画领域,王沂东是一位以独特艺术语言构建“东方写实美学”的标杆性人物。作为中央美术学院教授、中国国家画院研究员、国家一级美术师,他深耕油画创作数十载,既扎根沂蒙山区的乡土沃土,又融汇西方古典绘画的精湛技法,更以“中国红”为情感符号,在写实的框架中注入写意的精神,让作品成为连接传统与现代、乡土与世界的艺术桥梁。从早期对现实生活的描摹,到后期对中国文化元素的深度挖掘,王沂东的艺术轨迹,不仅是个人风格的蜕变史,更是中国当代写实油画探索“本土身份”的缩影。

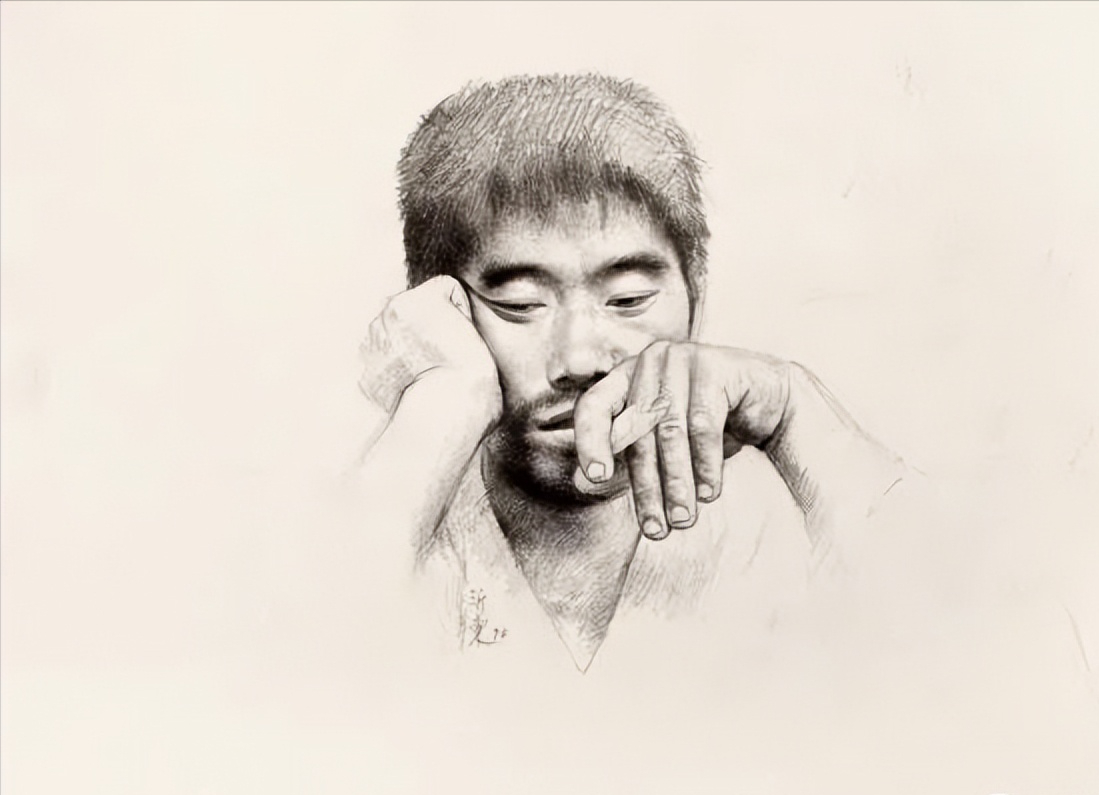

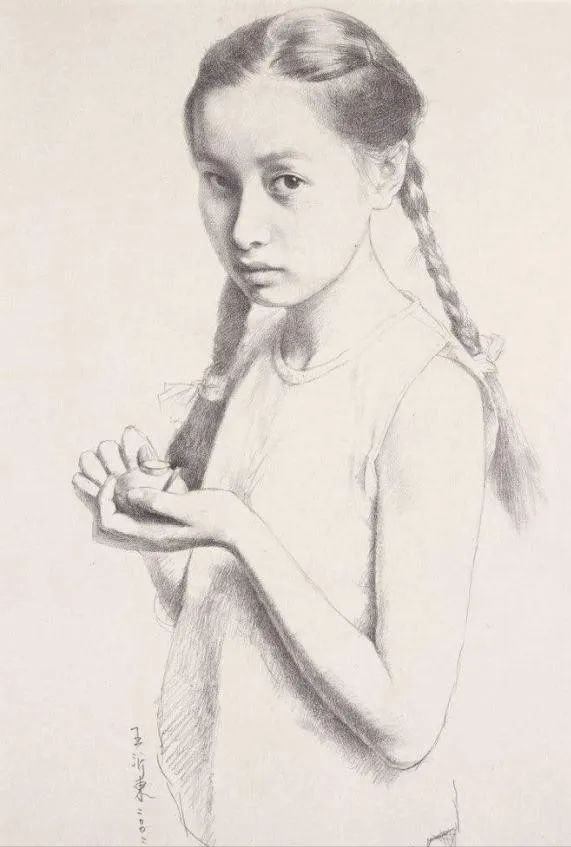

1978年在中央美术学院第一年

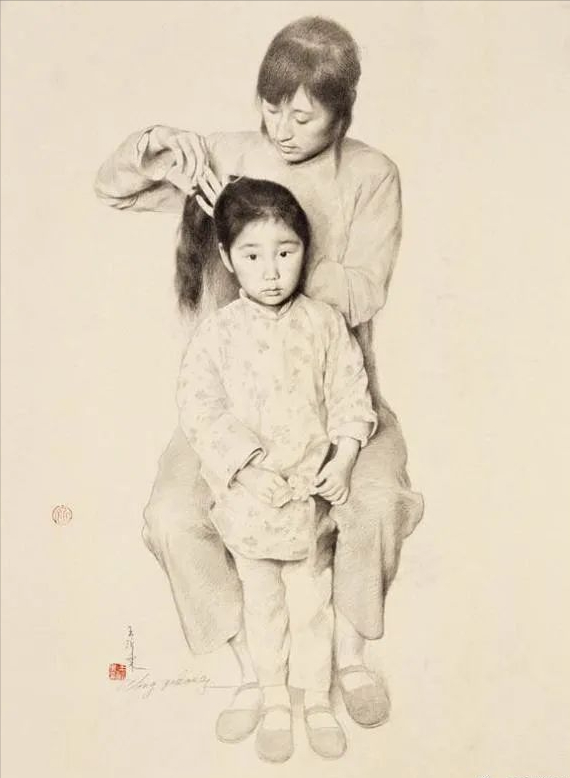

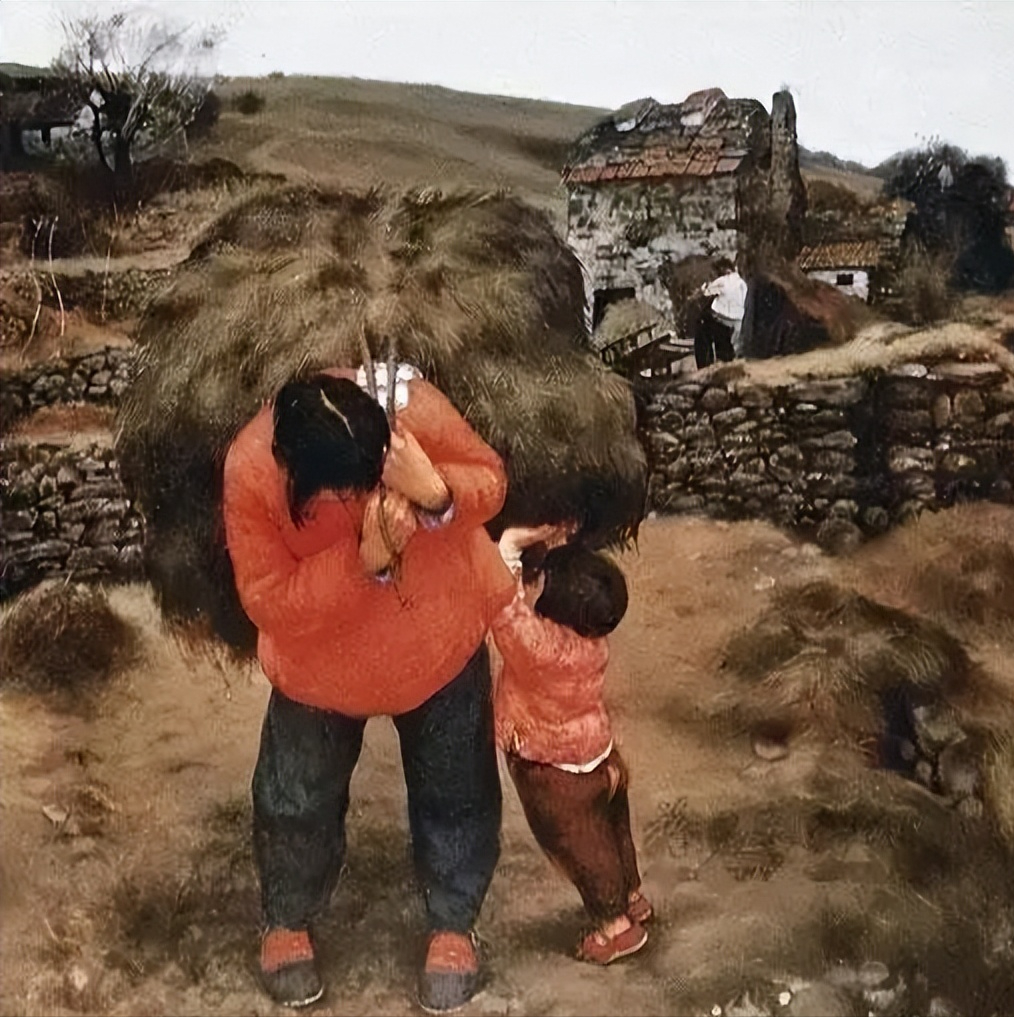

王沂东的艺术生命,始终与沂蒙山区紧密相连。1955年出生于山东蓬莱的他,对北方农村的风土人情有着与生俱来的亲近感,而沂蒙山区的质朴与厚重,更成为他创作中永不枯竭的灵感源泉。从艺术履历来看,他的创作以1986年为清晰分界:此前的作品,如《古老的山村》《歇晌》等,多聚焦于现实生活中“瞬间的情节”,直接抒发对北方农民情感与愿望的共情。彼时的他,在技法上深受伦勃朗的光影塑造与安格尔的造型严谨影响,画面带有对西方古典绘画的学习与模仿痕迹,却已显露出对“乡土主题”的执着——他不刻意渲染农村的苦难,而是捕捉日常场景中的温情:农妇歇晌时的慵懒、山村老者的沉静、田间劳作的踏实,这些平凡的瞬间,在他的笔下成为对“人性恒久乐观”的赞美。

1977年当工人时的小照

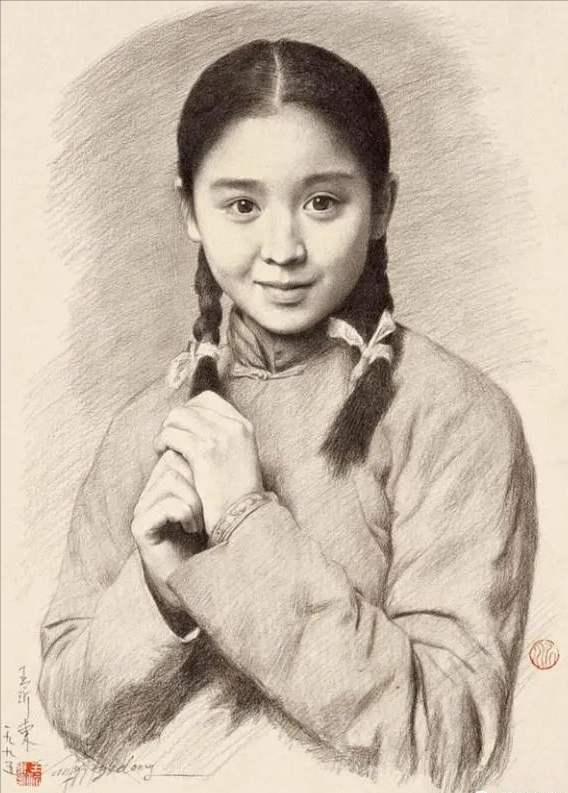

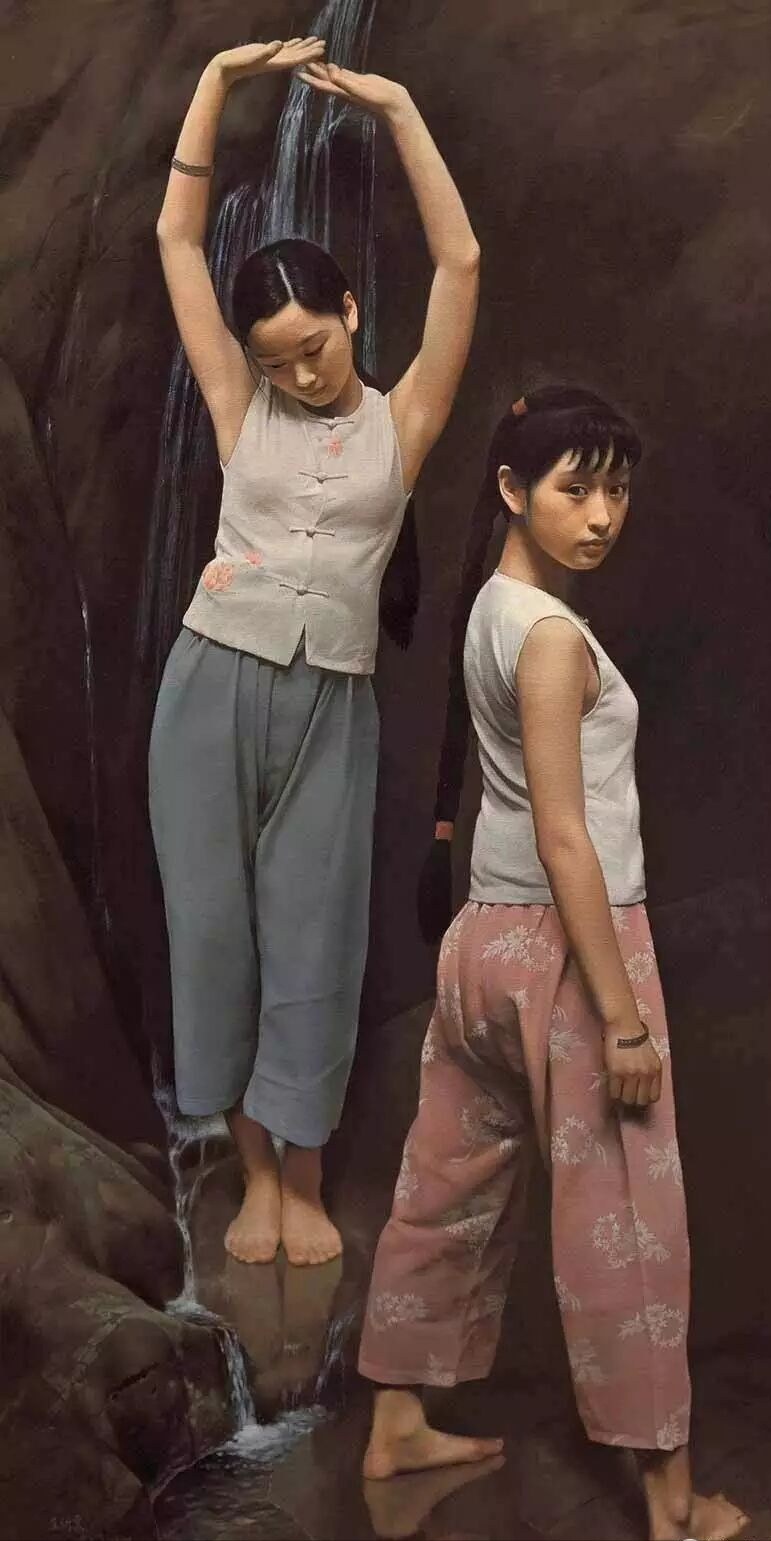

1986年后,王沂东的艺术视角发生了深刻转变:他不再满足于“描摹生活”,而是开始“解读乡土”,试图从沂蒙山区的人文景观中,提炼出具有民族文化内核的叙事语言。1987年,他甚至突破传统文化中“大红大绿为俗”的审美禁忌,将民间绘画的夸张色彩、简练造型融入创作;1988年以后,《蒙山雨》《太行喜事》等作品中,中国工笔画的细腻线条、民间剪纸的平面构图、传统服饰的纹样细节,逐渐成为画面的“文化密码”。

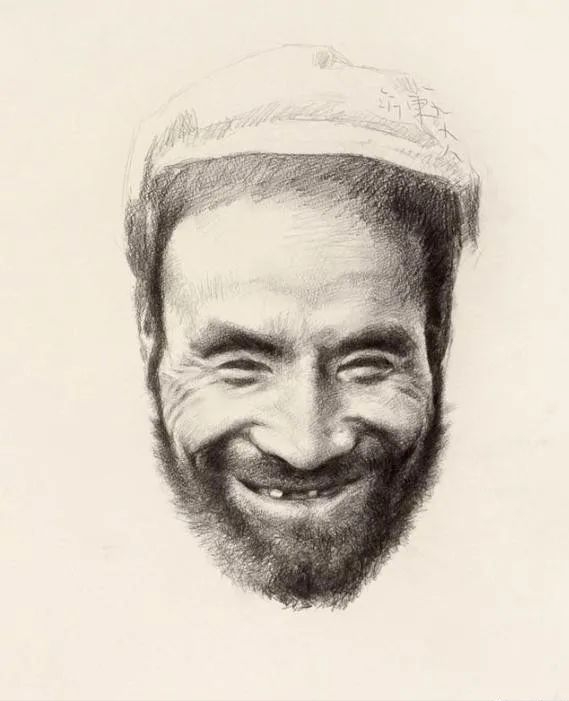

1974年在农村画画向老师汇报

在《蒙山雨》中,细雨朦胧的沂蒙山村化作淡雅的背景,身着素衣的女子伫立其间,眼神中带着含蓄的期待——此时的“乡土”已不再是单纯的场景,而是承载着民族情感的符号:山是厚重的民族根基,雨是温润的文化滋养,人物则是乡土精神的具象化身。这种从“生活写实”到“文化叙事”的跨越,让王沂东的作品跳出了“地域题材”的局限,成为对中国乡村文化精神的集体回望。

1973年在农村参加劳动

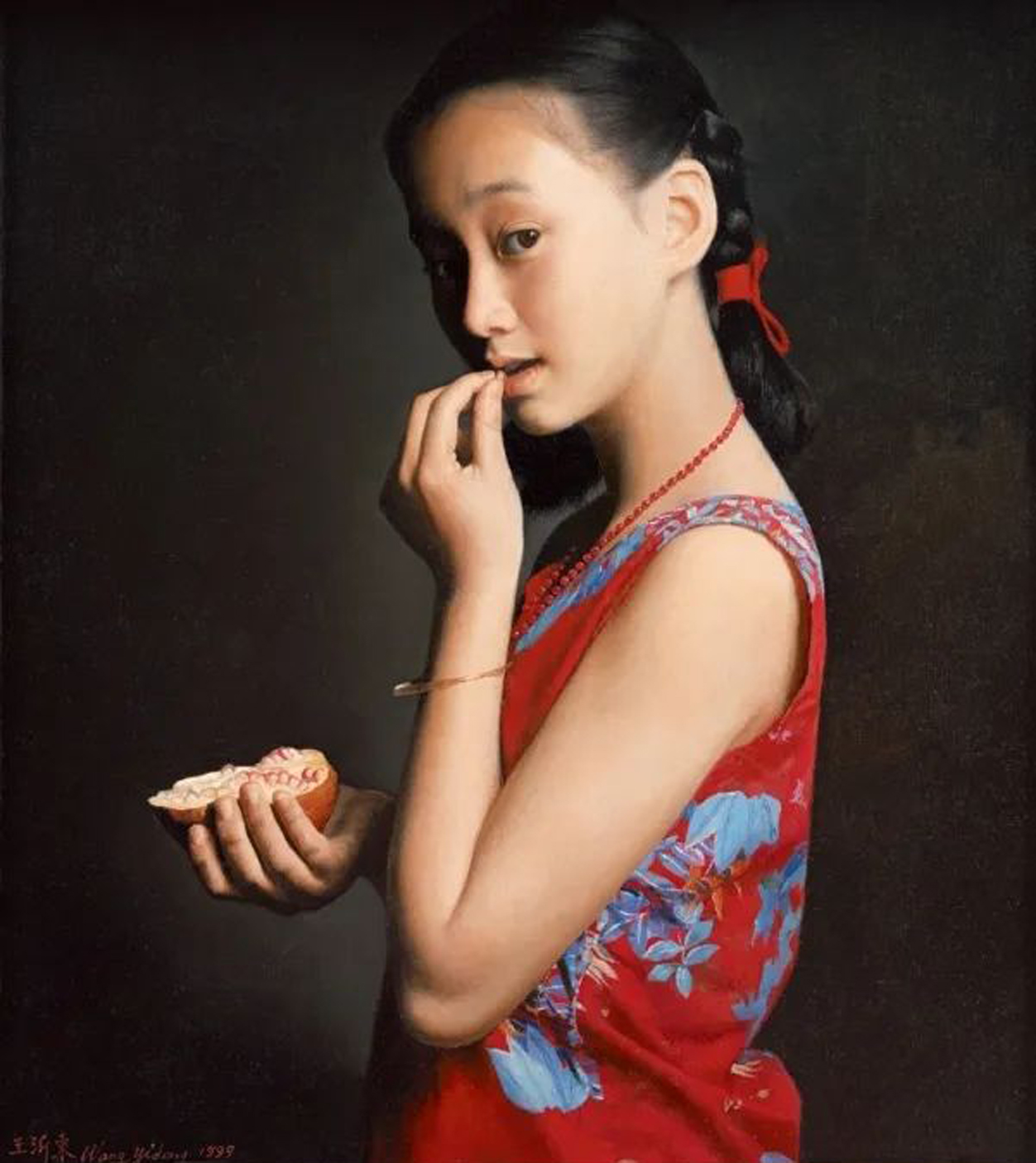

提及王沂东的油画,最令人印象深刻的莫过于那抹“醉人的中国红”。在他的作品中,“中国红”不是简单的色彩点缀,而是贯穿始终的情感与文化符号——它是《太行喜事》中新婚新娘的嫁衣,热烈而喜庆,承载着对美好生活的憧憬;是《吉日》中少女头上的红巾,鲜艳而灵动,暗含着青春的悸动;也是《寒露》中深色背景下的一抹亮色,温暖而坚韧,象征着乡土生活的希望。这种色彩的运用,既源于中国民间艺术的审美传统(如剪纸、年画中对红色的偏爱),又经过了西方油画色彩理论的调和,形成了“强烈而不刺眼、浓郁而不杂乱”的独特效果。

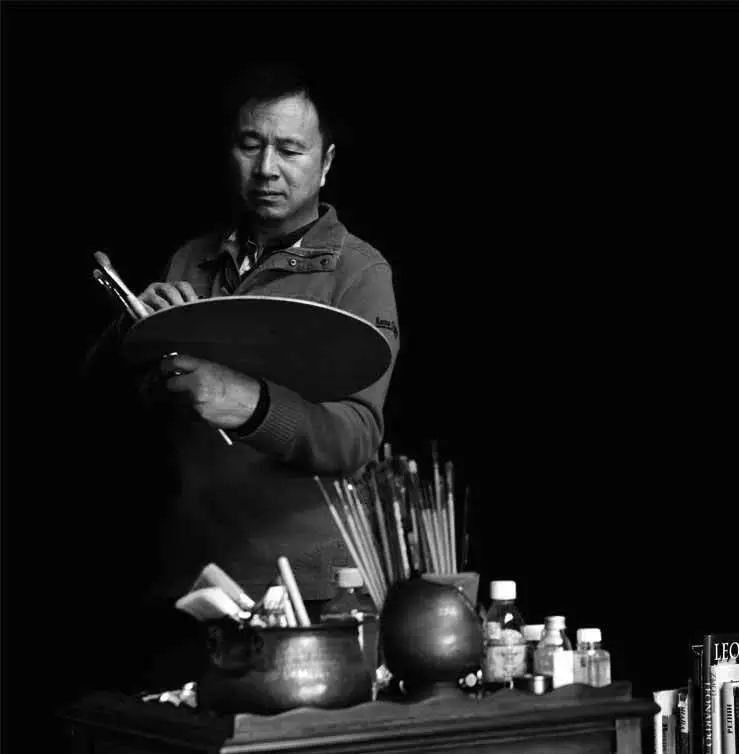

在山东速写

王沂东对“中国红”的驾驭,展现出高超的艺术技巧与审美智慧。他深知单一色彩的“危险性”——若使用不当,易导致画面单薄、意蕴浅薄。因此,他往往以黑、白、黄等极具中国特色的色彩作为衬托:黑色的袄、白色的雪、黄色的土地,与红色形成强烈的色块对比,既突出了红色的视觉冲击力,又通过色彩的平衡营造出画面的秩序感。在《雪霁图》中,白雪覆盖的沂蒙山村一片素净,而画面中央的红衣女子,瞬间成为视觉焦点——红色在白色的映衬下更显鲜活,白色则在红色的对比中更显纯净,两种色彩的碰撞,让“雪后初晴”的清冷与“人物温情”的暖意形成奇妙的和谐。这种“以色表意”的手法,正是中国传统美学中“写意精神”的体现:色彩不再是对现实的复刻,而是情感与意境的载体,正如传统水墨画中“墨分五色”可表现万物,王沂东的“红、黑、黄”三色,也足以勾勒出乡土中国的精神风貌。

除了“中国红”,王沂东对色彩的整体把控还带有“平面化”的探索。他弱化了西方油画中的透视与明暗对比,借鉴中国工笔画“重线条、轻体积”的特点,让色彩以大色块的形式铺陈,形成类似民间年画的装饰性效果。这种处理,不仅让画面更具“中国味道”,更强化了作品的“符号感”——人物、色彩、场景不再是孤立的元素,而是共同构成一个承载文化意涵的“视觉符号系统”,让观者一眼便能感受到其中的东方美学气质。

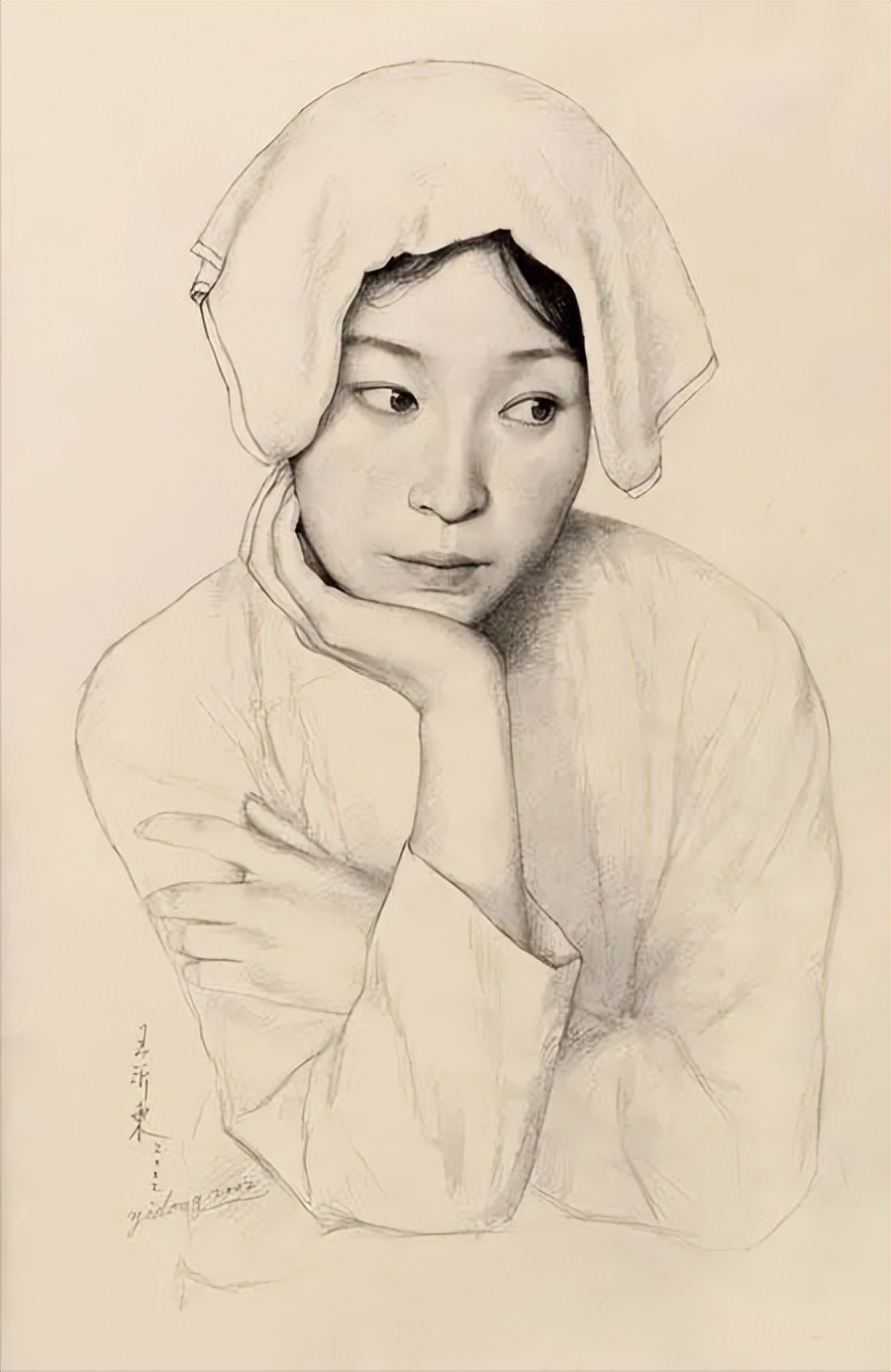

作为写实油画家,王沂东对造型的严谨、细节的精准有着近乎苛刻的追求——他笔下的人物,从发丝的纹理到衣料的质感,从手部的姿态到眼神的流转,都经过反复打磨,尽显古典绘画的写实功力。但他的高明之处在于,并未让“写实”成为“写意”的束缚,反而在严谨的造型中,为观者留下了广阔的精神留白,实现了“写实为体,写意为境”的艺术境界。

这种“写意精神”,首先体现在人物情绪的“微妙性”上。王沂东曾说:“我喜欢抓取那种自然流露的东西,尤其是肖像画。希望这个形象不仅仅只是一个具体的人,而是一个共性与个性兼备的人。”在他的作品中,人物往往没有夸张的表情、激烈的动作,更多的是“静默的状态”:《远方的来信》中,女子手持信件,眼神望向远方,似有期待又似有怅惘;《蒙山晨雾》中,少女伫立在雾中,表情淡然,思绪仿佛飘向画面之外;《纯真年代》中,女孩低头浅笑,羞涩中带着对世界的好奇。

这些人物的情绪,不是“直白的诉说”,而是“含蓄的暗示”——观者无法确切知道她们在想什么,但能从眼神、姿态中感受到一种共通的情感:对未来的憧憬、对故乡的眷恋、对生活的热爱。这种“不把话说满”的处理,正是中国传统艺术中“言有尽而意无穷”的写意追求,让作品超越了“具体的人物肖像”,成为对“人性共同情感”的表达。

其次,“写意精神”还体现在作品的“时空留白”上。王沂东不刻意强调画面的“时间确定性”——他既不用“照相式”的细节复刻某一具体时刻,也不通过道具(如现代电器、时尚服饰)标注时代背景;同时,他对“空间”的处理也极为简洁,往往以大面积的背景(如空白的天空、朦胧的雾气、简洁的墙面)衬托人物,弱化环境的具体性。

在《一抹白云》中,女子站在开阔的田野上,背景只有蓝天与白云,没有房屋、没有树木,甚至没有地平线——时间与空间都变得模糊,观者只能感受到“人物与自然的对话”,以及那份不受时空限制的宁静与自由。这种“时空留白”,赋予了作品哲学层面的思考:人物不再是“特定时代的特定个体”,而是“永恒的乡土精神象征”;画面中的场景,也不再是“某一个山村”,而是“所有中国人心中的故乡”。正如传统水墨画中“留白即意境”,王沂东的“时空留白”,也让作品的意蕴从“具体”走向“抽象”,从“现实”走向“精神”。

在当代艺术多元化发展的今天,王沂东的油画艺术具有不可替代的时代价值。一方面,他为中国写实油画探索“本土身份”提供了重要范式。长期以来,中国写实油画面临着“西方技法”与“中国文化”如何融合的难题:要么陷入对西方古典绘画的模仿,失去文化主体性;要么过度强调“中国元素”的堆砌,显得生硬刻意。

而王沂东的实践证明,“融合”不是简单的“技法+元素”,而是“精神层面的渗透”——他将西方写实技法作为“表现工具”,而非“审美标准”,用它来描绘中国的乡土、表达中国的情感、传递中国的美学;同时,他对中国传统艺术的借鉴,也不是“符号的搬运”,而是“精神的提炼”,无论是“中国红”的情感表达,还是“写意留白”的意境营造,都源于对传统美学的深刻理解。这种“以我为主,为我所用”的态度,让中国写实油画摆脱了“西方附庸”的尴尬,找到了属于自己的“东方话语体系”。

另一方面,王沂东的作品还搭建了“本土与世界”的艺术桥梁。他的油画曾多次在国际展出——1996年参加比利时布鲁塞尔“中国当代艺术大展”,2010年在新加坡参加“精神与品格”中国油画展,其作品中的“乡土主题”与“东方美学”,让世界看到了中国乡村的精神风貌,也让国际艺术界重新认识了中国写实油画的独特价值。在全球化语境下,“文化差异”往往是艺术交流的障碍,但王沂东的作品却以“人性的共通性”打破了这种障碍:无论是中国观者还是外国观者,都能从他笔下的人物中感受到“对美好生活的向往”“对故乡的眷恋”“对人性的尊重”——这些共通的情感,成为跨文化交流的“通用语言”。正如他的油画展“远方的太阳”走进太原、邂逅各地时引发的共鸣,他的艺术不仅是“中国的”,更是“世界的”。

此外,面对“AI能否取代绘画”的时代疑问,王沂东的艺术实践也给出了答案。AI可以模仿写实的技法、复刻色彩的搭配,但它无法复制艺术家对“乡土的情感”“对人性的洞察”“对文化的理解”——王沂东作品中的“写意精神”“情感温度”“文化内核”,是艺术家生命体验与精神思考的结晶,是AI无法替代的“人文价值”。这也提醒着当代艺术创作者:技术可以作为辅助,但艺术的核心永远是“人”的精神表达,是对文化的传承、对人性的关怀、对时代的回应。

从沂蒙山区的乡土风情,到“中国红”的色彩符号,再到“写实蕴写意”的精神内核,王沂东的油画艺术,是对中国当代写实油画的一次重要突破,也是对中国传统美学的一次现代诠释。他用画笔证明:写实油画不必固守西方传统,也可以有东方的意境;乡土题材不必局限于地域叙事,也可以有民族的高度;传统元素不必沦为符号堆砌,也可以成为精神的载体。在未来,当我们回望中国当代油画的发展历程时,王沂东的作品必将是其中浓墨重彩的一笔——它不仅记录了一个时代的乡土记忆,更照亮了中国写实油画走向“本土自信”与“世界对话”的道路。

张占峰 2025年9月于京华云海轩

作者:张占峰

张占峰,生于北京,现任北京走近画家编辑部主编,是中国书画艺术领域颇具影响力的资深编辑与研究者。多年来,他在美术评论领域颇有建树。他深耕此域,笔耕不辍,曾为诸多美术名家撰写评论文章,篇数颇丰。其评论既具专业洞察,又能精准捕捉作品特质,在业内积累了一定影响,是美术评论界值得关注的研究者。 以专业视角与深厚积淀,在艺术出版界形成了独特的学术风格与行业影响力。其职业生涯以艺术出版为核心阵地,深耕细作多年。 期间,他主编和编著了《传承-中国书画精品》《走近画家》《大家风范》《中国当代画坛精品集》等系列画集,以及《中国近现代名家画集》《中国当代名家画集》等多部精装画集。

这些作品均由北京工艺美术出版社、天津人民美术出版社、西泠印社出版社、荣宝斋出版社等国内顶尖艺术出版机构出版,累计编辑及主编艺术著作、画集逾百部,发行总量近一百多万册。 所编著的作品涵盖中国书画理论研究、名家作品集、美术评论等多元范畴,既注重学术深度的挖掘,又兼顾艺术表现力的呈现,实现了专业性与观赏性的有机统一 。因其编著作品突出的文化价值与广泛的艺术影响力,多部被中国国家图书馆列为馆藏图书,成为研究中国书画艺术的重要文献资源,为推动中国书画艺术的传承、研究与传播作出了切实而深远的贡献。