文\张占峰

在当代中国书画艺术的版图上,有这样一位耕耘者:他不执画笔,却以文字与编辑之职勾勒出艺术传承的脉络;他不居画室,却以专业洞察为万千作品搭建起与公众对话的桥梁。他就是北京走近画家编辑部主编张占峰。作为中国书画艺术领域颇具影响力的资深编辑与研究者,张占峰多年来深耕美术评论与艺术出版领域,以笔为犁,以心为砚,在学术与传播的双重维度上,为中国书画艺术的传承与发展注入了持久而深厚的力量。

2008年应邀参加中国艺术研究研究生院建校三十周年校庆

美术评论是连接艺术创作与受众认知的关键纽带,而张占峰的评论实践,恰如一把精准的解剖刀,既能深入作品的技法内核,又能触及创作者的精神世界。在美术评论领域,他笔耕不辍,为诸多美术名家撰写的评论文章数量颇丰,每一篇都凝结着对艺术本质的深刻思考。

专业洞察是张占峰评论的首要特质。中国书画艺术讲究“外师造化,中得心源”,技法的精研与意境的营造缺一不可。张占峰的评论从不流于对笔墨技巧的表层描述,而是能够穿透宣纸的纹理,捕捉到作品中“技”与“道”的融合点。他曾在评论一位山水画家的作品时,既点出其“皴法承自黄宾虹,却以浓淡干湿的变化突破了传统程式”,又指出画面中“云雾的留白不仅是空间的延伸,更是画家对‘天人合一’哲学思想的视觉表达”。这种评论既展现了对传统技法谱系的熟稔,又揭示了作品背后的文化内涵,让读者在欣赏笔墨之美的同时,更能理解艺术创作的精神内核。

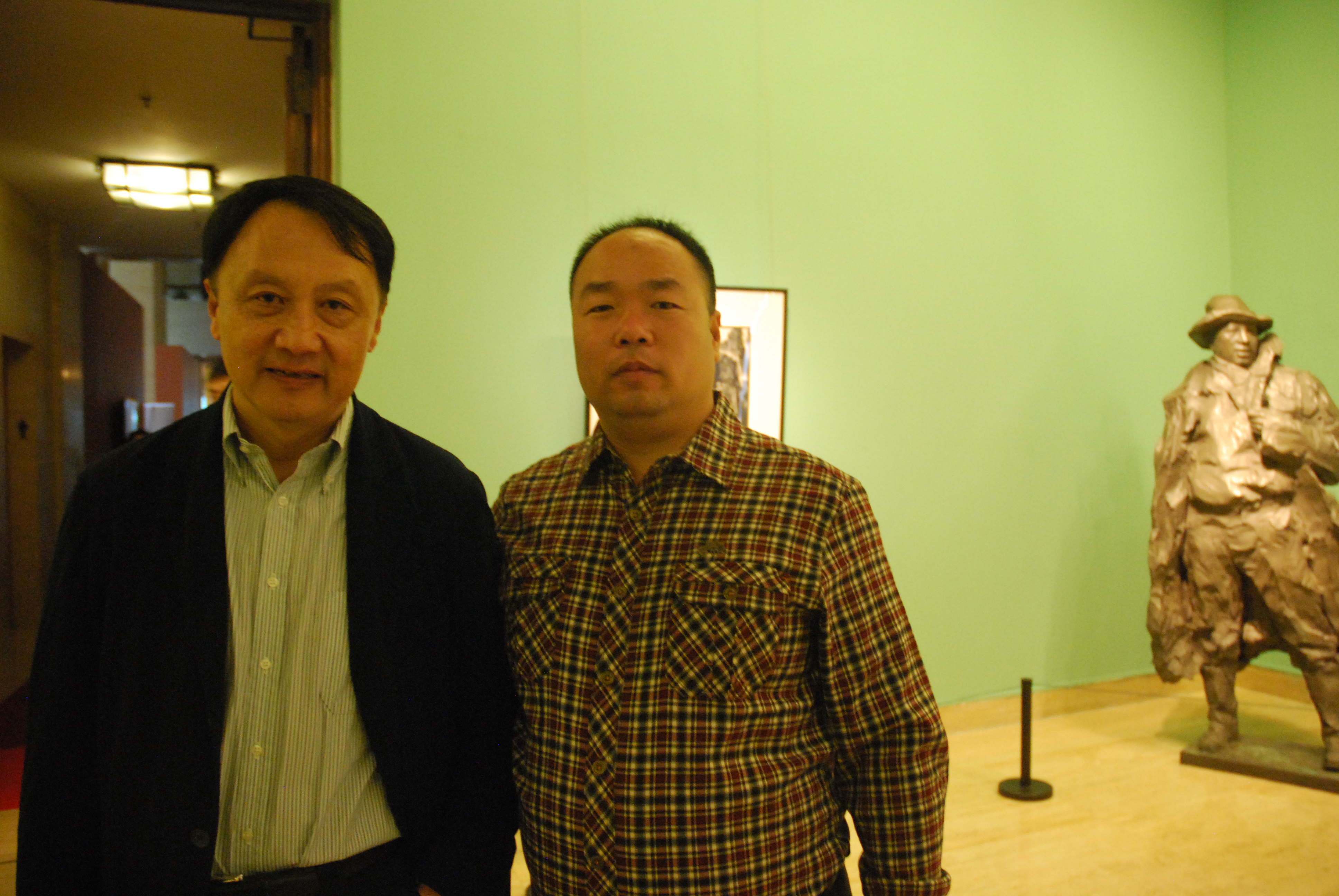

和王明明在中国美术馆

精准捕捉作品特质,则体现了张占峰对艺术个性的尊重与敏锐。中国书画艺术流派众多,风格各异,每位艺术家的创作都带着独特的生命印记。张占峰的评论始终避免用统一的标尺衡量作品,而是致力于发现每个创作者的“独特性”。对于一位以花鸟见长的画家,他关注的不是其笔下的花草是否“形似”,而是“通过花瓣的颤动、鸟羽的蓬松,传递出对生命细微处的敬畏”;对于一位擅长书法的艺术家,他解读的不是字形的工整与否,而是“笔墨间的提按顿挫,如何成为情感起伏的轨迹”。这种“见人见艺”的评论视角,让读者得以透过作品,看到创作者鲜活的灵魂。

与卢禹舜在中国国家画院

在业内,张占峰的评论早已超越了单纯的“鉴赏”功能,更成为推动艺术创作的“催化剂”。许多艺术家在谈及他的评论时,都提到其文字“如一面镜子,既照见了自己的优点,也指明了可以深入的方向”。这种兼具专业性与启发性的评论,让他在美术评论界积累了广泛的影响力,成为业内公认的“值得关注的研究者”。

与原中国美术家协会副主席杨力舟在一起

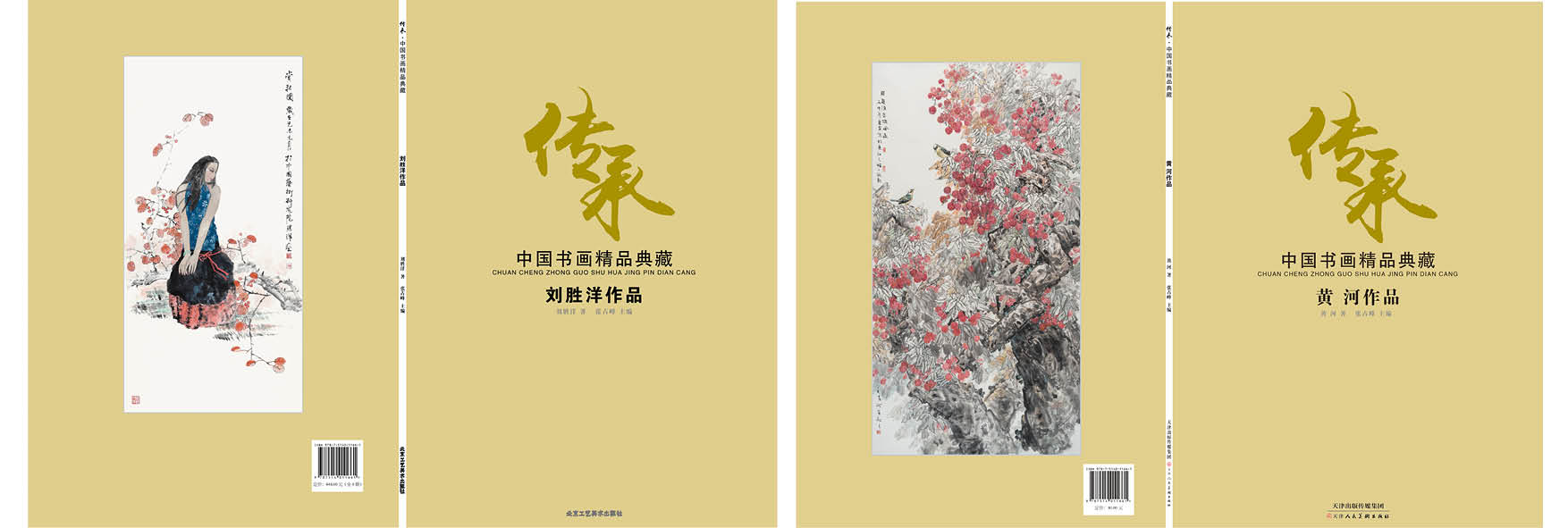

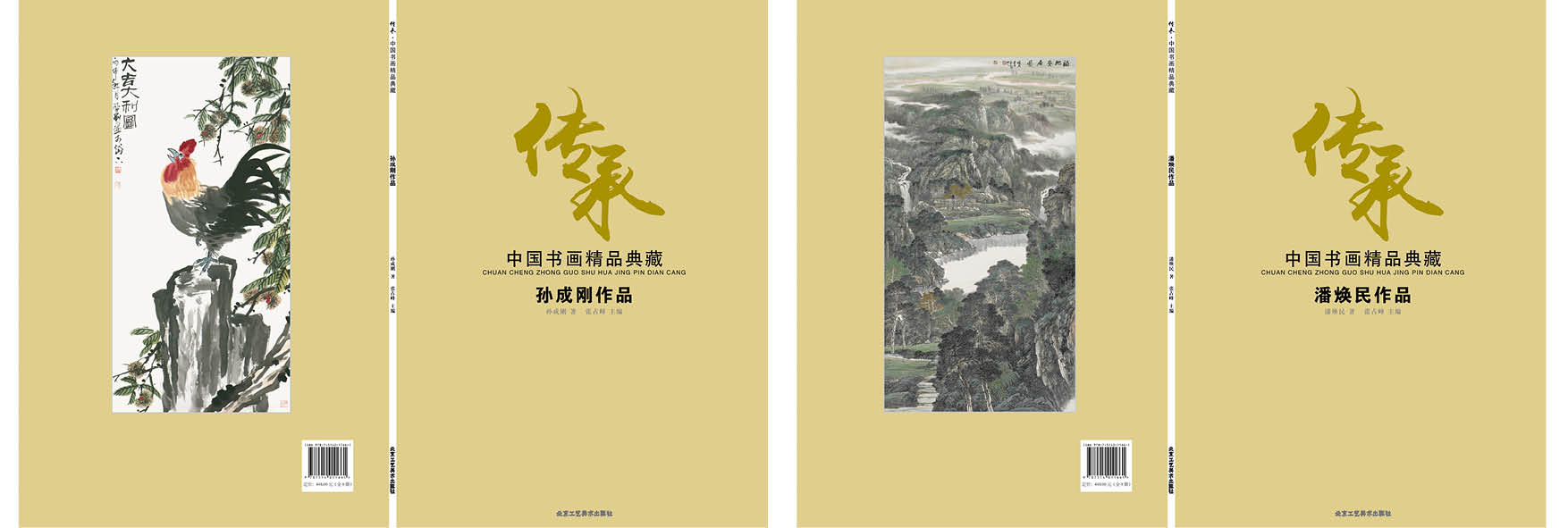

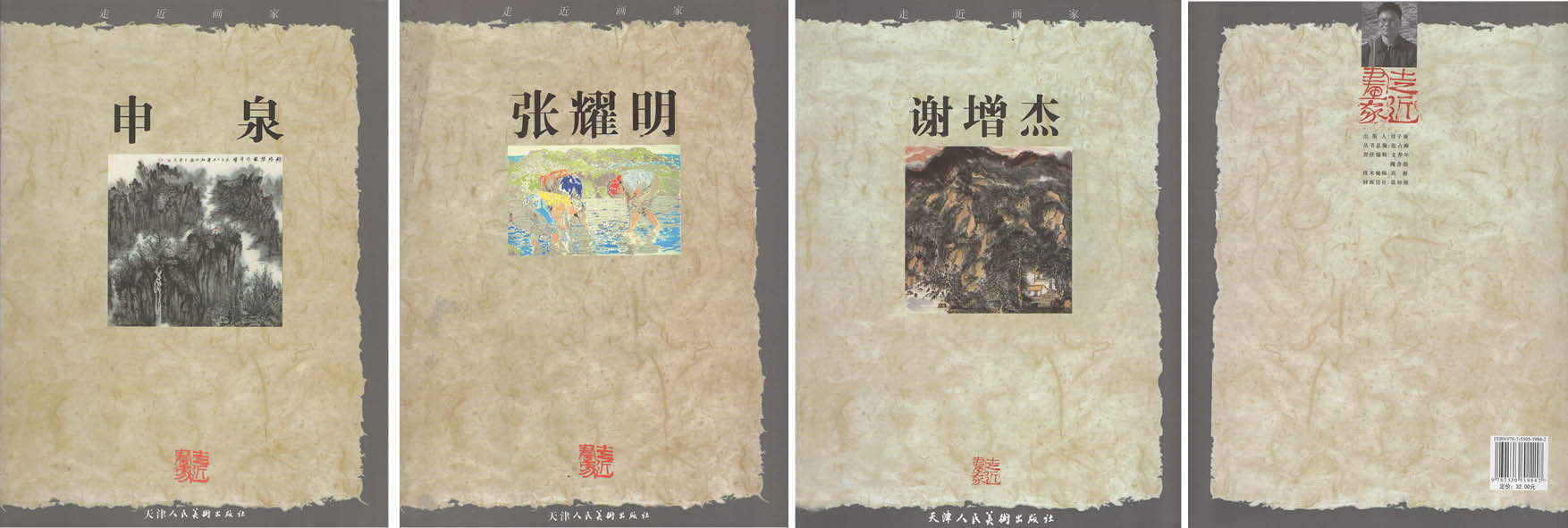

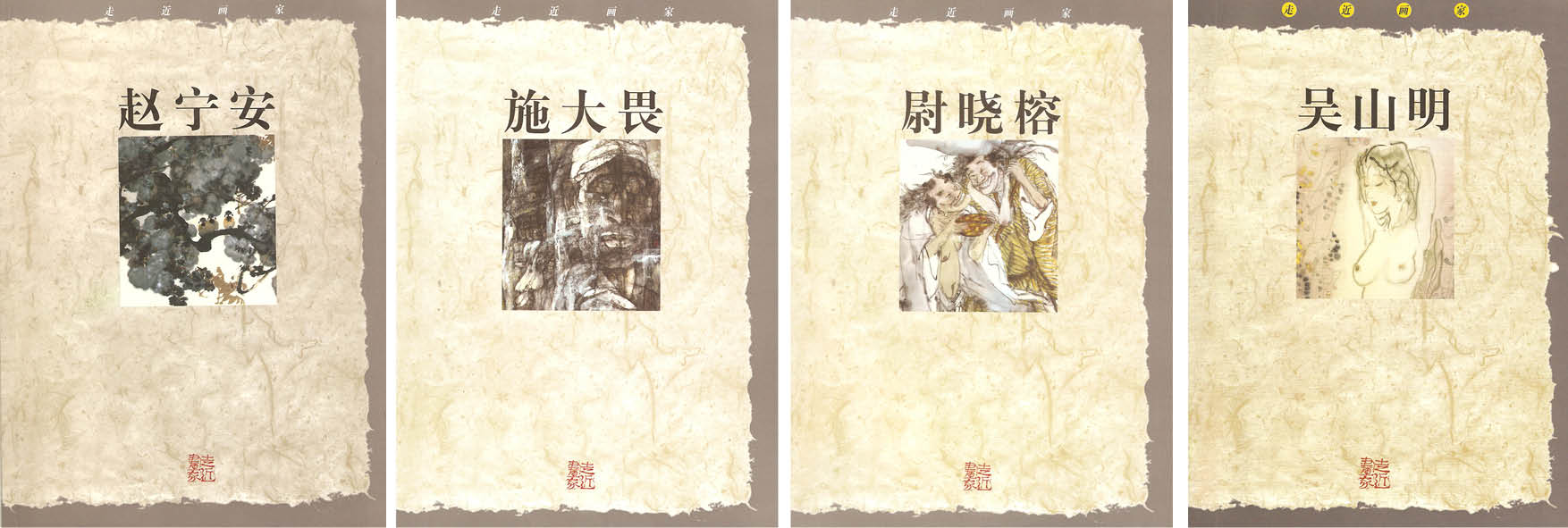

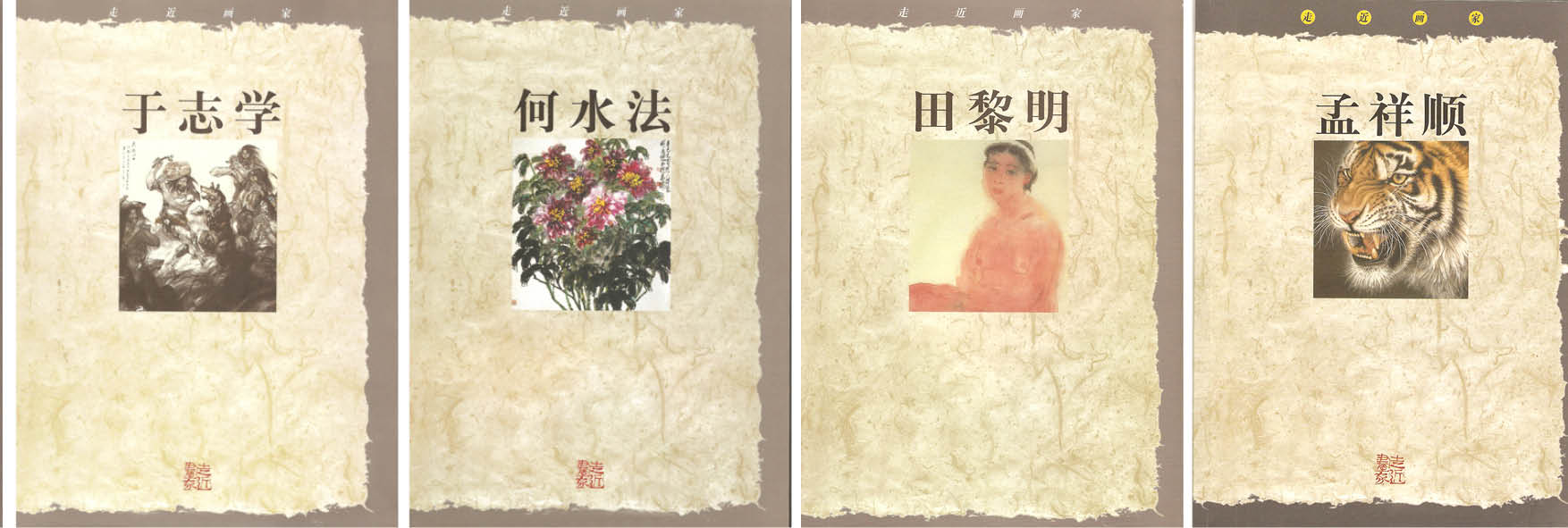

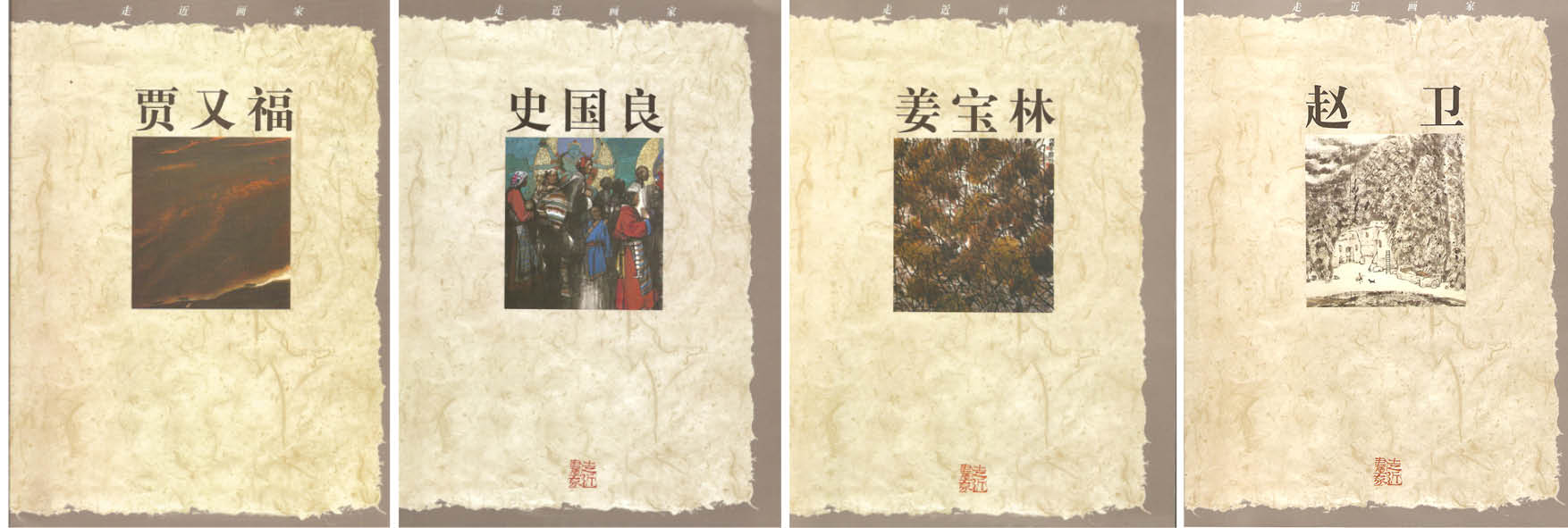

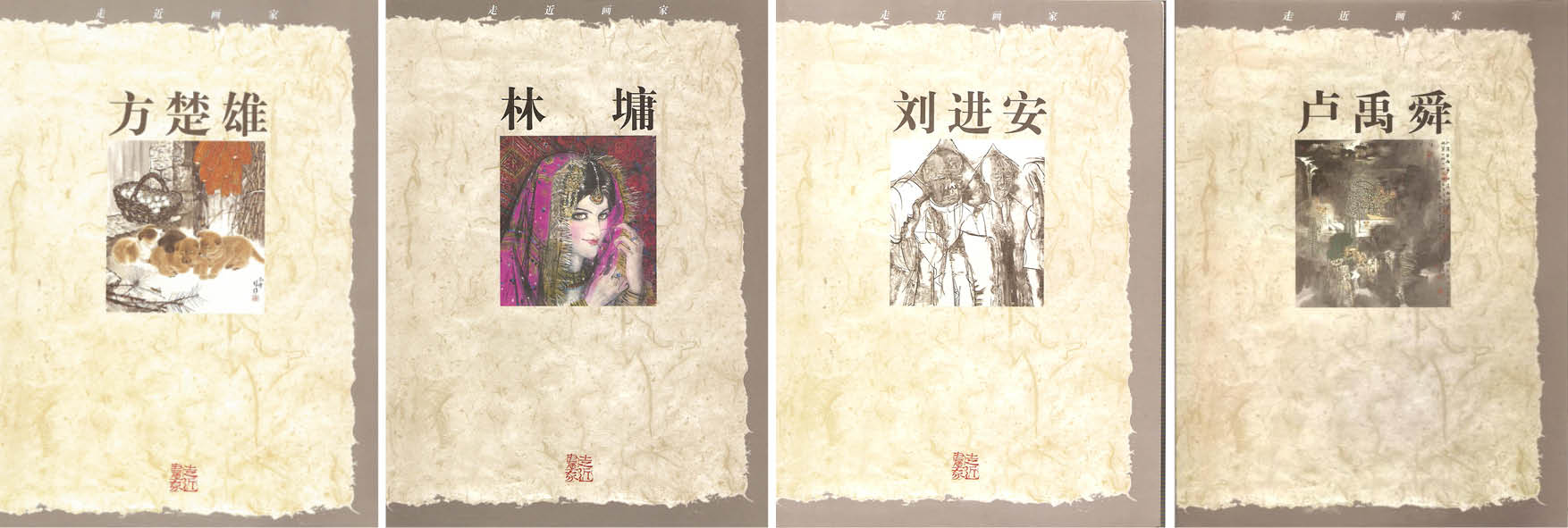

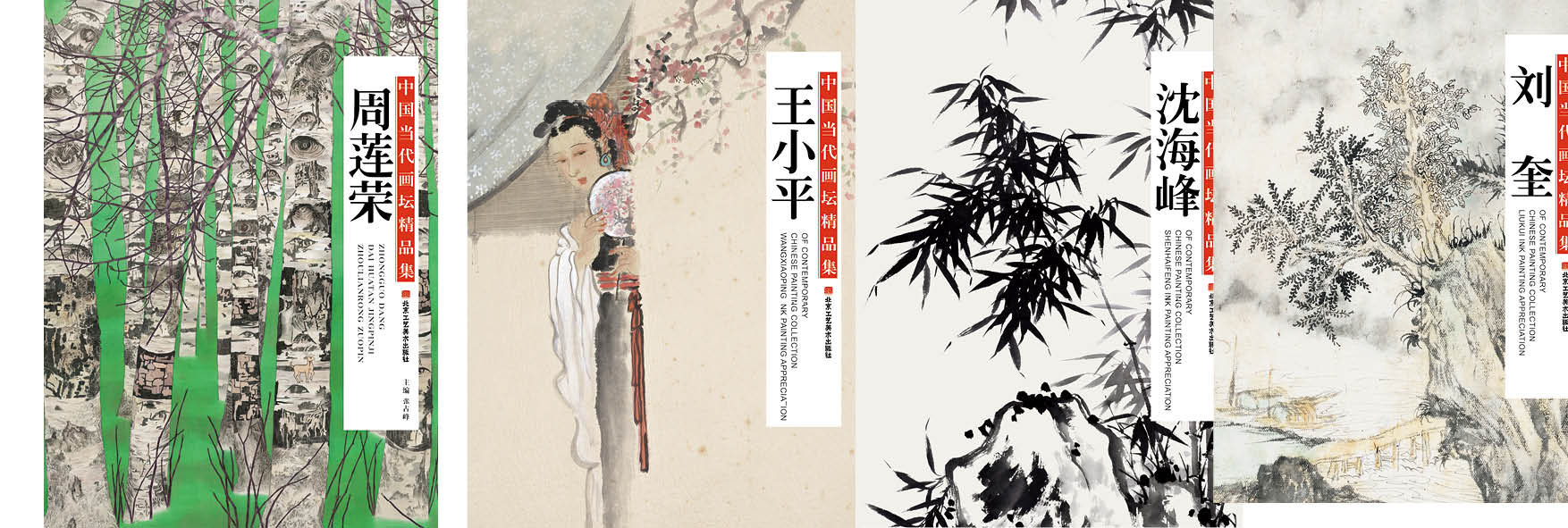

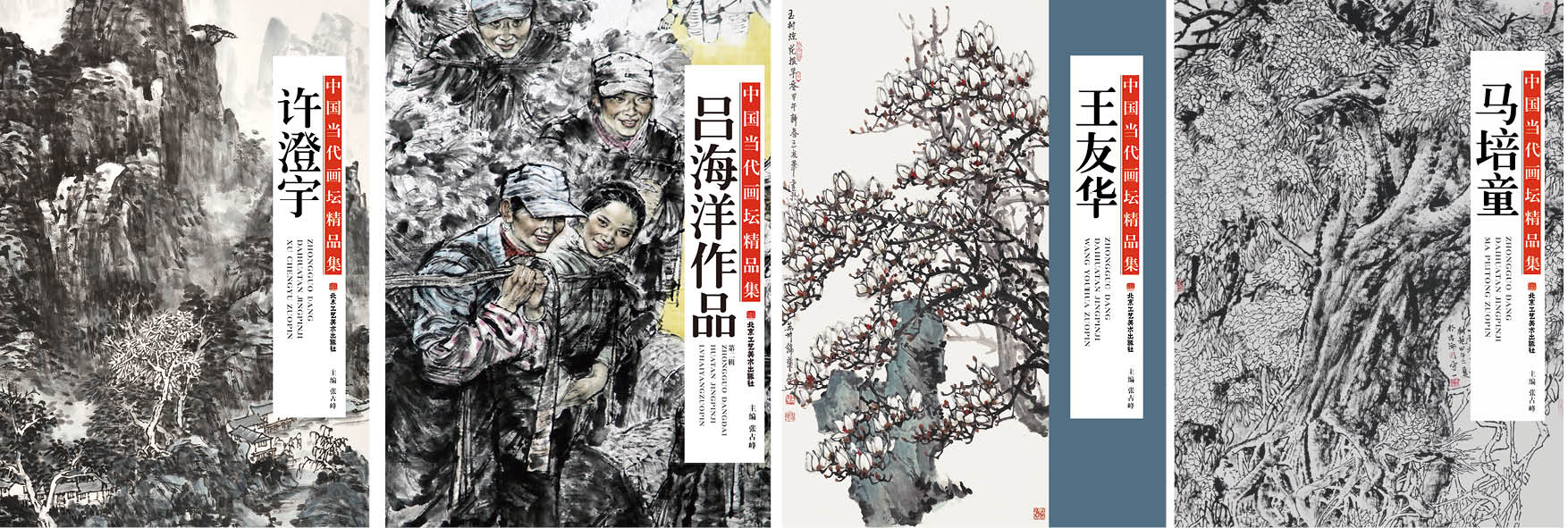

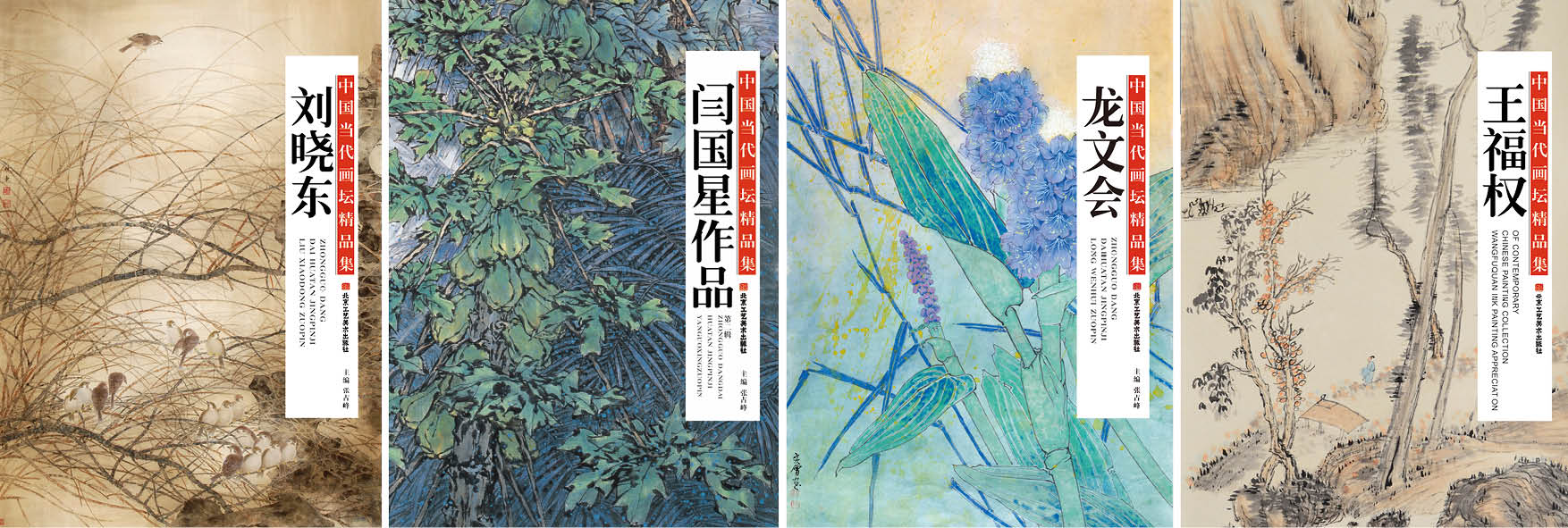

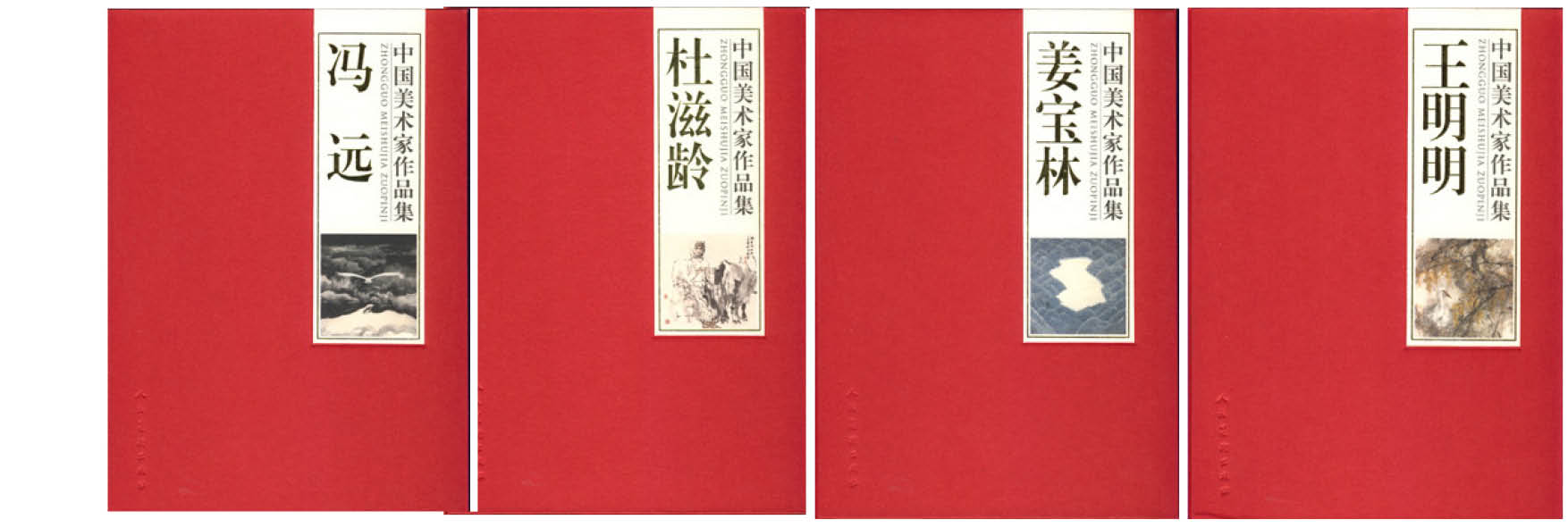

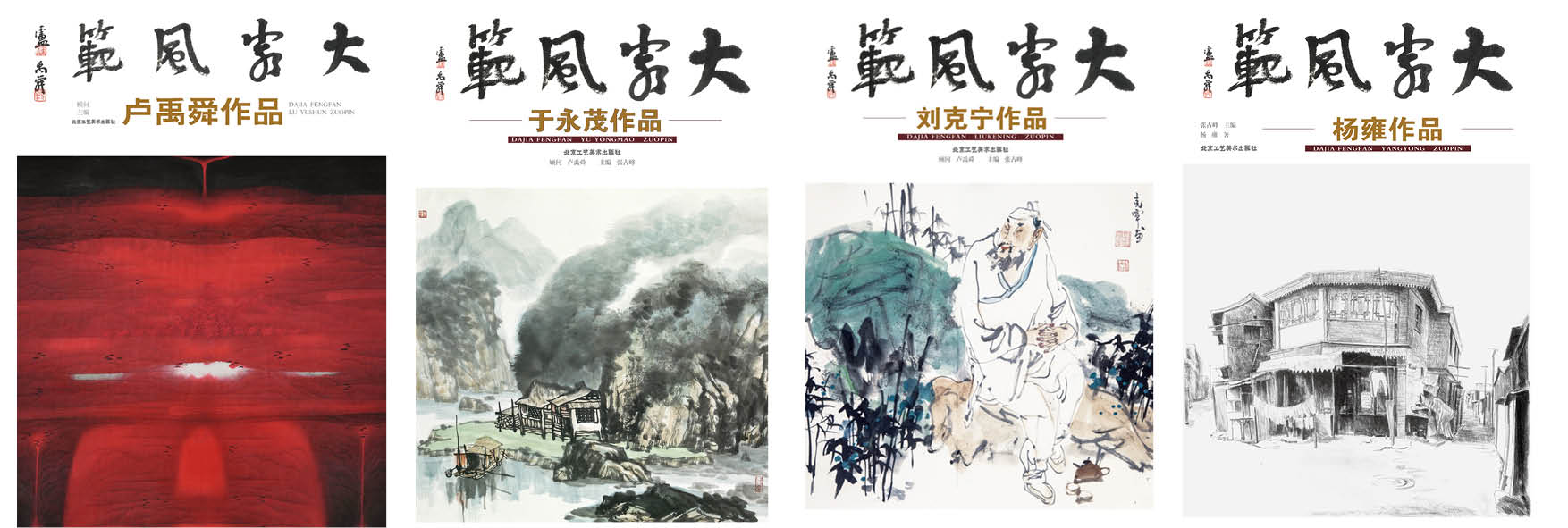

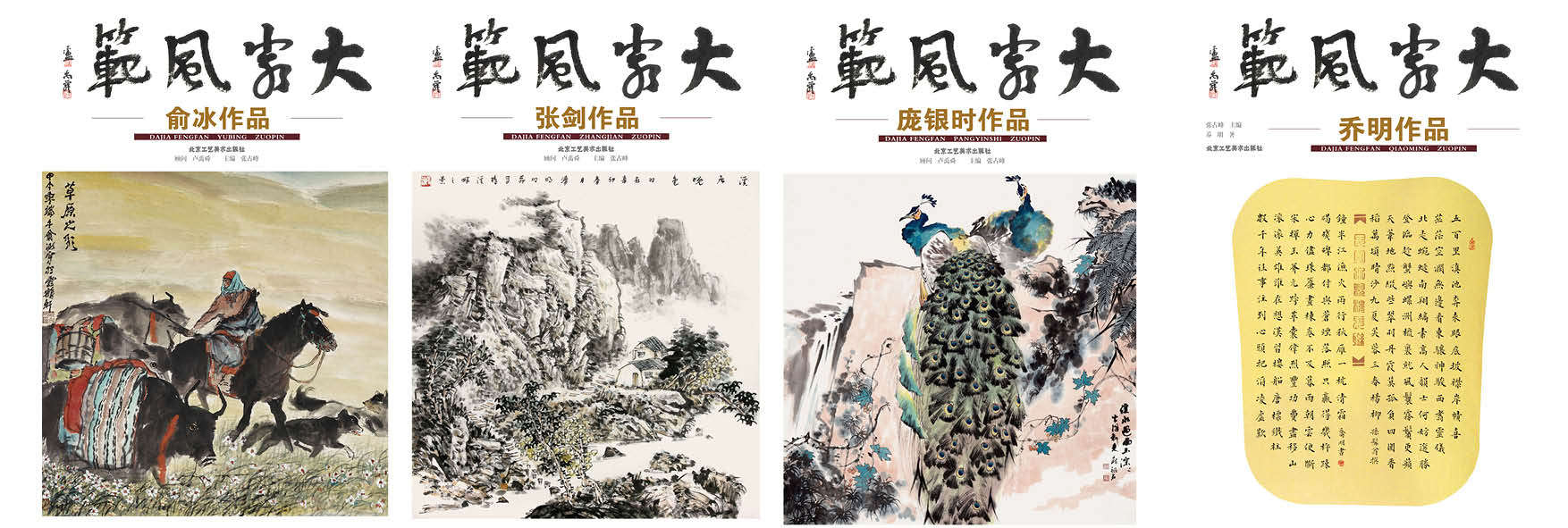

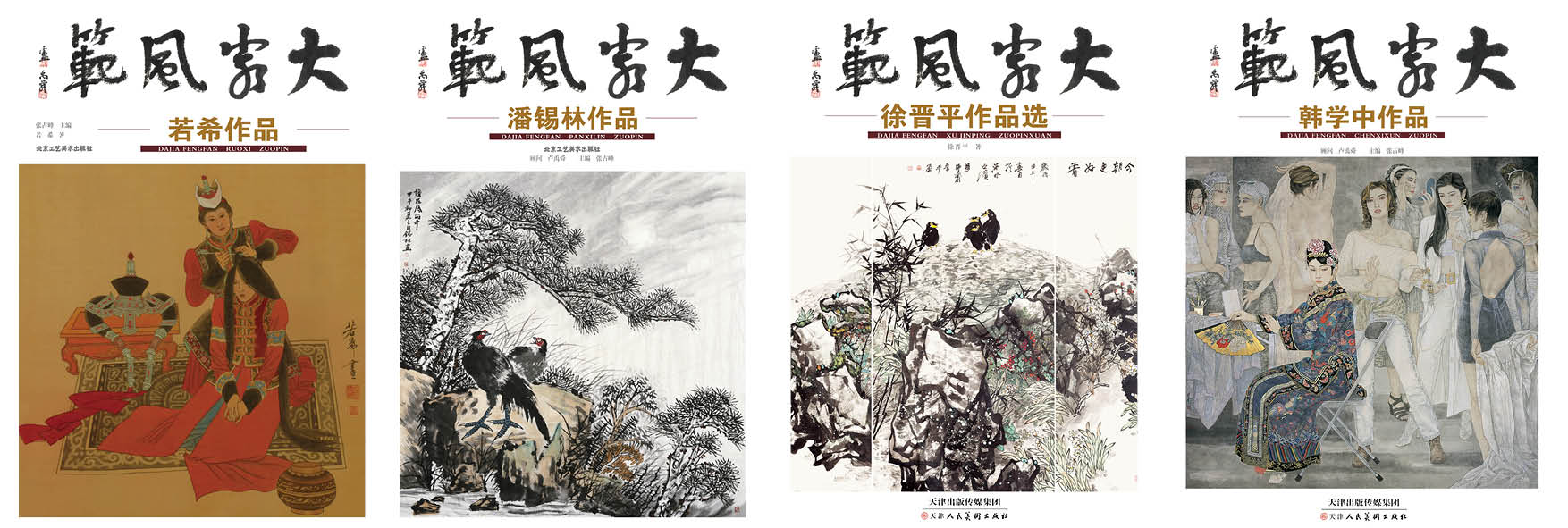

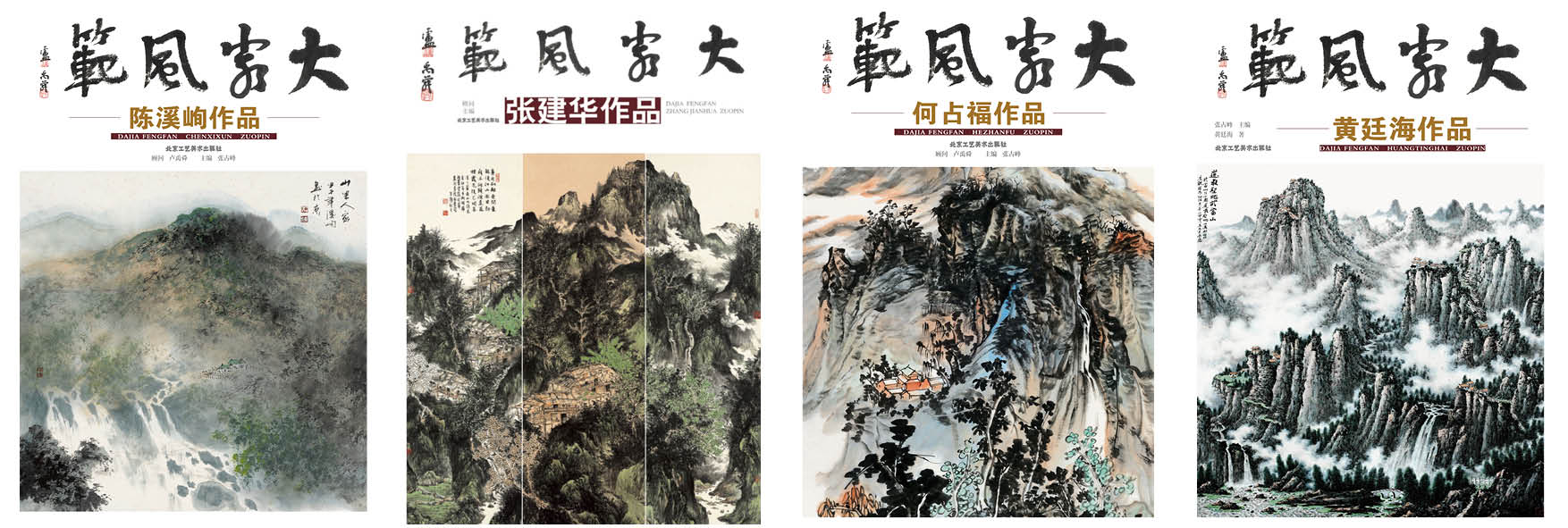

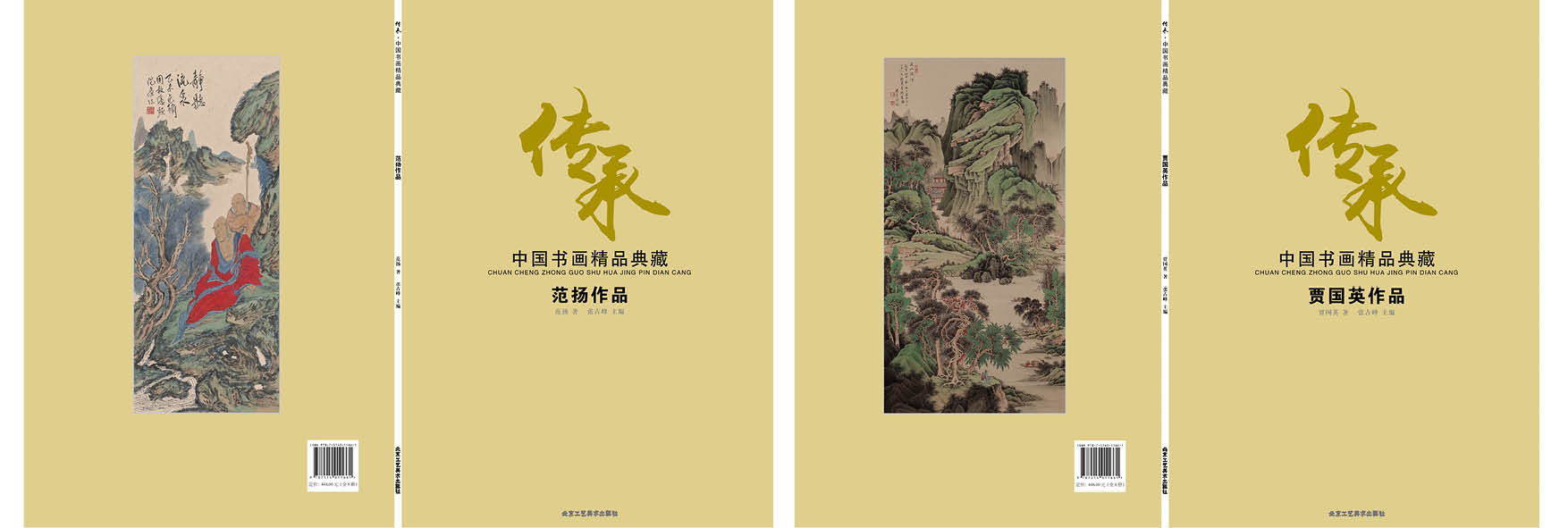

如果说美术评论是张占峰与艺术对话的“短章”,那么艺术出版便是他承载文化使命的“鸿篇”。以艺术出版为核心阵地,张占峰深耕细作多年,主编和编著了《传承-中国书画精品》《走近画家》《大家风范》《中国当代画坛精品集》等系列画集,以及《中国近现代名家画集》《中国当代名家画集》等多部精装画集。这些作品由北京工艺美术出版社、天津人民美术出版社、西泠印社出版社、荣宝斋出版社等国内顶尖艺术出版机构出版,累计编辑及主编艺术著作、画集逾百部,发行总量近一百多万册。这组数字的背后,是他对中国书画艺术传承与传播的执着坚守。

张占峰的出版实践,首先体现了对“学术深度”的极致追求。在策划《中国近现代名家画集》时,他不仅收录了齐白石、徐悲鸿、傅抱石等大家的代表作品,更组织了一批美术史学者,为每位画家撰写了数万字的评传。这些评传并非简单的生平罗列,而是结合时代背景,分析画家的艺术演变轨迹:如探讨齐白石“衰年变法”如何受到民间艺术与文人画的双重影响,解析徐悲鸿将西方写实主义融入中国绘画的探索与得失。同时,画集中还收录了画家的手稿、书信、创作札记等珍贵文献,其中不少是首次公开亮相。这种“作品+文献+研究”的编著模式,让画集超越了单纯的“画册”范畴,成为具有学术价值的研究典籍。在美术展览开幕式发言

兼顾“艺术表现力”,则是张占峰出版理念的另一重要维度。中国书画艺术的魅力,很大程度上源于笔墨的韵律与纸张的质感,如何在印刷品中还原这种“原汁原味”的美感,是艺术出版的难点。张占峰在编辑《传承-中国书画精品》时,曾带领团队走访十余家印刷厂,反复试验纸张材质与印刷工艺。为了精准呈现一幅工笔画的色彩层次,他们将原作扫描分辨率提高至普通标准的三倍,对每一处色块进行单独校色;为了保留水墨画的“墨韵”,他们特意选用了进口的仿宣纸材质,让印刷品在光线折射下呈现出与原作相似的晕染效果。这种对“细节”的极致追求,让读者在翻阅画集时,仿佛能触摸到笔墨的温度,感受到艺术的生命力。

正是这种“学术性与观赏性的有机统一”,让张占峰编著的作品具有了持久的文化价值。多部画集被中国国家图书馆列为馆藏图书,成为研究中国书画艺术的重要文献资源。一位美术史专业的研究生曾说:“在撰写关于20世纪花鸟画演变的论文时,张占峰主编的《中国当代画坛精品集》提供了最系统的作品资料和研究视角,其中对几位冷门画家的挖掘,甚至填补了学术研究的空白。”这些画集如同一个个坚固的“文化方舟”,将中国书画艺术的精髓承载其中,跨越时间的阻隔,为后世研究者与爱好者提供了宝贵的精神财富。

从美术评论到艺术出版,张占峰的职业生涯始终围绕着一个核心命题:如何让中国书画艺术在当代社会焕发生机。在快餐文化盛行、视觉符号日益碎片化的今天,传统书画艺术的传承面临着诸多挑战,而张占峰的实践,恰为这一命题提供了极具价值的答案。

他的工作首先为中国书画艺术的“历史传承”筑牢了根基。中国书画艺术有着数千年的发展脉络,每个时代的作品都是这条脉络上的“节点”。张占峰编著的画集,如《大家风范》系列,系统梳理了从明清到当代的书画大家,通过作品的有序呈现与学术解读,让读者得以清晰地看到艺术风格的演变轨迹:从董其昌的“南北宗论”到吴昌硕的“金石入画”,从潘天寿的“强其骨”到李可染的“为祖国山河立传”,这些脉络的梳理,让传统艺术不再是散落在历史中的“碎片”,而是形成了一条可以触摸、可以理解的“文化长河”。正如一位文化学者所言:“张占峰的出版工作,相当于为中国书画艺术搭建了一座‘博物馆’,让那些珍贵的艺术成果得以系统保存,为后人研究提供了可靠的依据。”

更重要的是,他的实践推动了中国书画艺术的“当代传播”。传统艺术要焕发活力,离不开与当代观众的对话。张占峰主编的《走近画家》系列,便打破了艺术出版的“高冷”姿态,以访谈、创作纪实等形式,让读者走进画家的日常生活与创作现场。在书中,读者可以看到黄永玉在凤凰古城的画室里如何与顽童戏耍,也能读到范曾在创作时对“以诗为魂,以书为骨”的坚守,这些生动的内容让艺术家从“书本上的名字”变成了“有血有肉的人”,也让他们的作品更易被大众理解与喜爱。同时,画集近百万册的发行量,意味着这些艺术作品走出了美术馆、画廊的“小圈子”,进入了寻常百姓的书房、学校的图书馆,让更多人有机会近距离感受中国书画的魅力。

这种传承与传播的结合,最终指向了中国书画艺术的“未来发展”。张占峰在评论与出版中,始终关注着年轻艺术家的成长。在《中国当代画坛精品集》中,他特意收录了一批“70后”“80后”画家的作品,这些作品既继承了传统笔墨的精髓,又融入了当代生活的体验,展现出艺术创新的可能性。他在评论中写道:“传统不是束缚创新的枷锁,而是滋养创新的土壤,年轻艺术家要做的,是在理解传统的基础上,找到与时代对话的语言。”这种对创新的鼓励,为中国书画艺术的未来注入了新的活力。

在当代中国文化建设的浪潮中,张占峰的工作或许没有惊涛骇浪般的壮阔,却如涓涓细流,滋养着中国书画艺术的土壤。作为美术评论者,他以专业的眼光为作品“解码”,让艺术的灵魂得以显现;作为出版人,他以严谨的态度为文化“存档”,让传统的精髓得以传承。他的实践告诉我们:传承文化并非一句空洞的口号,而是体现在对每个细节的较真中,对每部作品的敬畏中,对每个读者的责任感中。

如今,中国书画艺术正站在新的历史起点上,面临着机遇与挑战并存的局面。在这样的背景下,张占峰的深耕之路,不仅为我们提供了一个优秀编辑与研究者的范本,更让我们看到了文化传承者应有的担当:以匠心守初心,在自己的领域里做到极致;以深情致远方,让传统文化在当代绽放光彩。相信在更多像张占峰这样的耕耘者的努力下,中国书画艺术这颗璀璨的明珠,必将在时代的长河中绽放出更加耀眼的光芒。根据文章内容写几个新闻标题!