当我们以为自己已经窥探到宇宙童年的秘密时,詹姆斯·韦布空间望远镜(JWST)再次用一张令人惊愕的化学“指纹”打破了沉默。

这一次,舞台并不是我们熟悉的银河系后院,而是距离我们约130亿光年、处于宇宙大爆炸后仅约10亿年的古老星系——GS-3073。在这里,天文学家发现了一种令人费解的氮元素异常丰度,其浓度之高,现有的恒星演化模型统统失效。

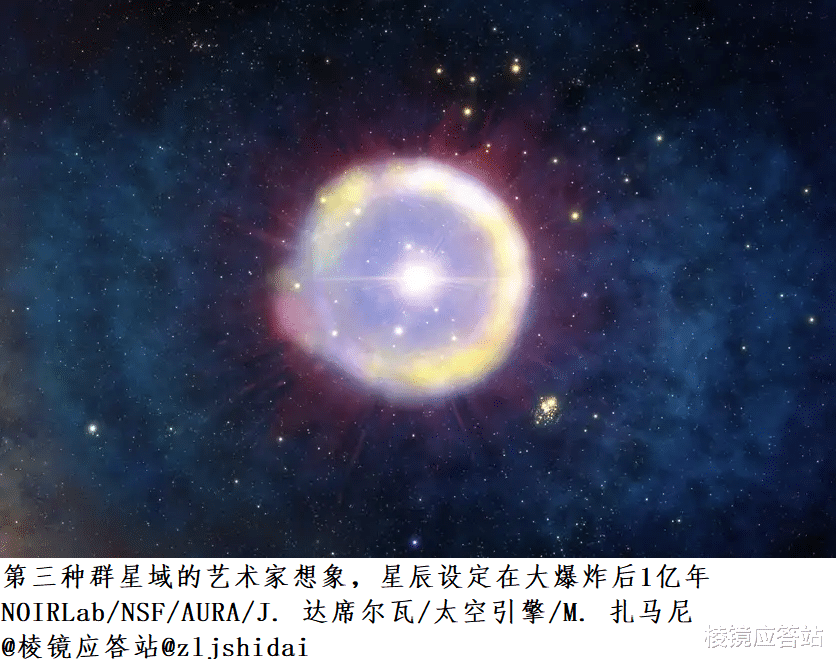

唯一的解释指向了一种只存在于理论中的“怪物”:质量介于1,000到10,000倍太阳质量的第三星族超大质量恒星(PopulationIIISupermassiveStars)。

这不仅仅是一个天文发现,它是连接宇宙“黑暗时代”与我们今天所见璀璨星空的缺失一环。今天,我们就来剖析这一发现背后的深层逻辑,以及它为何能改写我们对宇宙早期历史的认知。

氮元素的“超标”警报:GS-3073的化学谜题

故事的起点,是一个看似枯燥的数据点:氮氧比(NO)。在正常的恒星形成区域,氮元素,通常是碳氧聚变的副产物,比例相对稳定。不过,发表在《天体物理学杂志通讯》(ApJLetters)上的最新研究显示,GS-3073星系的氮丰度,高得“超乎想象”

根据弗吉尼亚大学及哈佛-史密松天体物理中心DeveshNandal团队的分析,GS-3073中的氮氧比高达0.46,远超太阳系及绝大多数已知星系的水平。

在以往的观测中,这种极端的化学特征,仅仅在银河系最古老的球状星团中出现过,被称为“多重星族现象”。

但GS-3073,这个处于宇宙婴儿期的独立星系,意味着我们所看到的,并非遗迹,而是如同“案发现场”一般的存在。它,就像一颗刚刚诞生的星星,充满了神秘与未知。

传统的恒星——哪怕是质量巨大的沃尔夫-拉叶星(Wolf-Rayetstars)——都无法在保持氧元素相对稳定的同时,制造出如此巨量的氮。这种化学特征就像是一个独特的签名,只有一种“嫌疑人”能签得出来:超大质量恒星。

复活的“天体怪兽”:第三星族恒星的真实面目

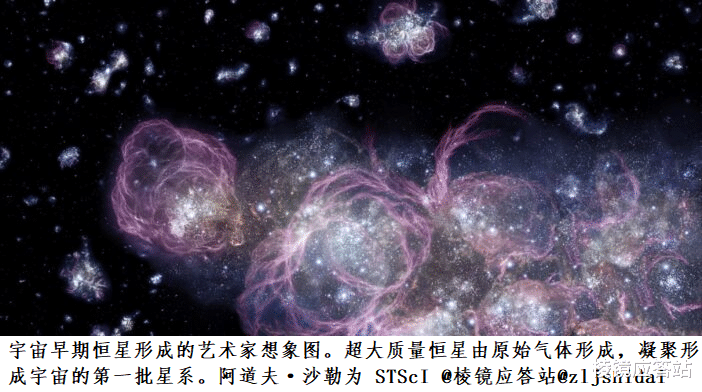

为了解释这一现象,研究团队引入了质量高达10,000个太阳的“天体怪兽”模型。这些被称为“第三星族”(PopulationIII)的初代恒星,由宇宙大爆炸后最纯净的氢氦气体云坍缩而成。

与我们今天看到的恒星不同,这些远古巨兽内部燃烧着狂暴的核聚变之火。模型显示,当一颗恒星的质量达到1,000至10,000倍太阳质量时,其核心温度足以驱动极其剧烈的碳氮氧循环(CNOcycle),在极短的时间内将大量的碳和氧转化为氮,并通过强烈的恒星风抛洒到周围的星际介质中。

日内瓦大学的CorinneCharbonnel教授,十分形象而生动地将这类恒星称为“天体怪兽”。

它们,不仅寿命极短,——或许只有几百万年,——而且死得,轰轰烈烈。

正是这些短命的巨人在死前喷出的富氮气体,成为了GS-3073星系中下一代恒星的“养料”,从而留下了我们今天观测到的独特光谱信号。

不仅是恒星,更是黑洞的种子

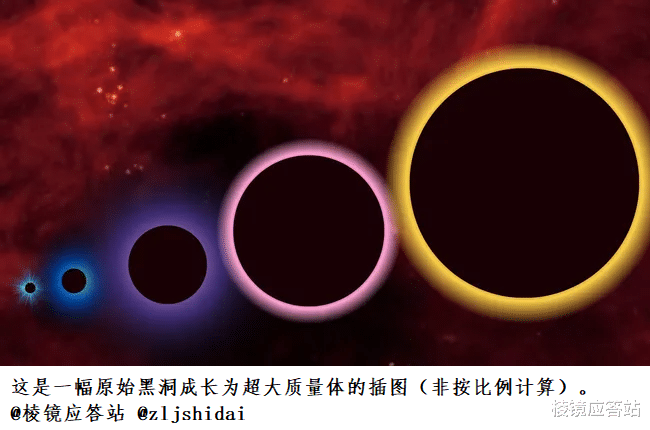

这一发现的意义,远不止于,确认了“初代恒星”的存在。它为天体物理学中,另一个悬而未决的难题,提供了线索:超大质量黑洞的种子,是从哪里来的?

如果是普通的恒星坍缩,形成的黑洞,不过几十倍太阳质量,要长成今天星系中心那种,动辄数亿倍太阳质量的巨型黑洞,时间上根本来不及。但如果宇宙早期遍布着这种10,000倍太阳质量的“巨星”,它们死后坍缩形成的“中等质量黑洞”,便是完美的“重型种子”

正如DeveshNandal所言:“GS-3073,为我们在化石丰度记录中,寻找超大质量第三星族恒星,提供了首个确凿证据。”这意味着,我们或许不仅仅是在观察一颗恒星,而是正在目睹星系中心那“怪兽”诞生的前奏

总结:与展望:拼图终于完整

长久以来,关于球状星团中奇特的氮异常以及宇宙早期黑洞的起源,天文学家们只能在理论模型中,不断地争论着。而韦布望远镜对GS-3073的观测,就仿佛是一把钥匙,与此同时打开了这两扇门。它告知我们,宇宙早期的狂暴程度,远远超出了人们的想象,那些质量达到万倍太阳的恒星,并非只是科幻小说中的存在,而是真实的宇宙建筑师。

在我看来,这一发现,最迷人之处在于它的“弥合感”。它把银河系后院里,古老的球状星团化石,与130亿光年外的遥远星光,连接在了一起。我们正看着我们星系祖先的“童年照片”,确认它们也历经过那个巨兽横行的狂野年代。

如果这些万倍质量的恒星确实是早期宇宙的主角,这样在它们短暂一生中爆发出的光芒,是否可能被我们直接观测到?还是说,我们注定只能通过化学的灰烬来追忆它们?欢迎在评论区留下你的脑洞!

声明:本文的内容90%以上为自己的原创,少量素材借助AI帮助。但是,本文所有内容都经过自己严格审核。图片素材全部都是来源真实素材简单加工。所写文章宗旨为:专注科技热点的解读,用简单的语言拆解复杂的问题,无低俗等不良的引导,望读者知悉。