哎,你敢信吗?一场轰轰烈烈的反腐风暴,竟然因为一个年轻人戛然而止!蒋经国在上海抓了六十多个大资本家,老百姓拍手称快,结果一夜之间,他不得不公开道歉。这中间到底发生了什么?为什么蒋介石会从东北战场紧急飞回上海?权力遇上家族利益,蒋介石到底选择了什么?这事儿说来真是让人唏嘘。

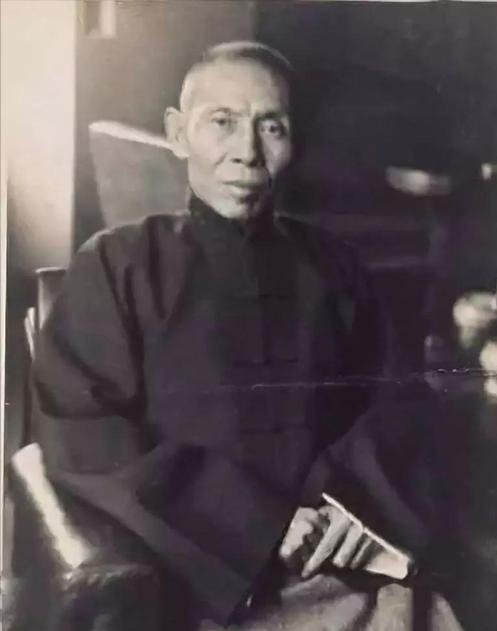

1947年的南京政府,日子那叫一个难熬。东北战场上国军节节败退,华北、山东也是一片混乱。打仗烧钱,国库空得连老鼠都不愿意待。蒋介石手下那帮财政官员绞尽脑汁搞钱,结果越搞越糟。宋子文当时是行政院长,他想了个"妙招"——开放黄金买卖。

听着挺对吧?让老百姓把手里的金条换成法币,政府就能回笼货币。结果呢?消息一出,上海黄金价格三天涨了五倍!那些有门路的权贵早就得到风声,提前囤了一大批黄金,转手就赚得盆满钵满。老百姓排队买黄金,商店门口挤得水泄不通,甚至踩死了人。这场"黄金风潮"闹得满城风雨,宋子文灰头土脸地下台。政府又发行公债,还是被那帮权贵玩弄于股掌之间。他们拿着内部消息低价买进,高价卖出,国家的钱进了私人腰包。

老百姓对法币彻底失去信心,拿到钱第一件事就是换成实物,米店布店挤满了人。物价飞涨,印钞厂的机器日夜不停,纸币毛得跟废纸似的。到了1948年夏天,局势已经烂到无法收拾。蒋介石召集核心幕僚开会,大家一致认为必须来场狠的。

金圆券改革方案就是在这种背景下出炉的。7月份定下方案,8月19日正式实施,政府颁布《经济紧急处分令》,规定所有法币、黄金、白银、外币必须限期兑换成金圆券,违者重罚。这场改革的核心就是要重建货币信用,但蒋介石心里清楚,光换钞票没用,必须打掉那些囤积居奇、操纵物价的奸商。

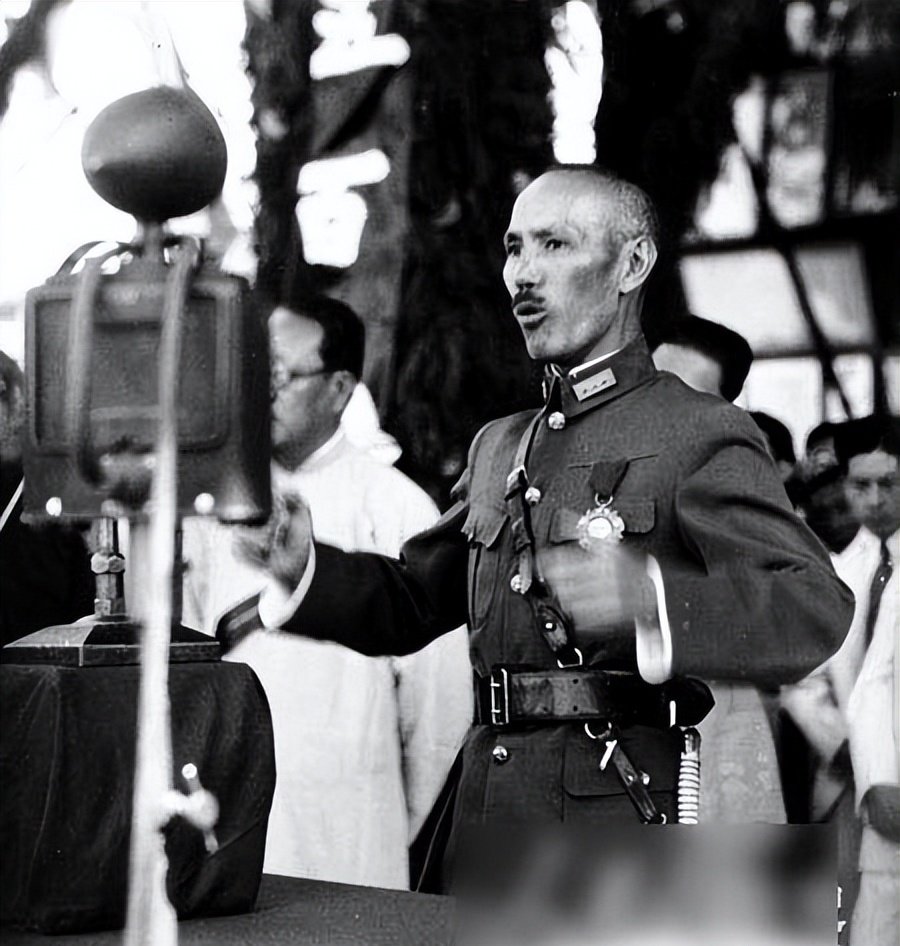

派谁去执行?蒋介石想来想去,决定让儿子蒋经国挑这副担子。蒋经国那年39岁,在江西搞了几年基层工作,办事雷厉风行。蒋介石把他叫到南京,单独谈了一个晚上。蒋经国出来后对手下说了句狠话:"这次是只打老虎不拍苍蝇。"意思很明确,专门对付有钱有势的大鱼。

9月2日,蒋经国带着一帮人马到了上海。上海当时是中国最大的商业中心,也是投机倒把最猖獗的地方。各路资本家、买办、帮会头目在这里呼风唤雨,他们背后都有政府要员撑腰。蒋经国要动这些人,等于捅了马蜂窝。

他先组建了"大上海青年服务总队",从各地调来一万名年轻人,这些人大多是学生或者青年军出身,血气方刚。9月22日总队成立当天,队员们在跑马厅集合,蒋经国站在台上训话:"我们是来打老虎的,谁敢挡路就连他一起打!"

接下来的行动快得让人措手不及。第一批抓的是几个囤积大米的粮商,人赃俱获。紧接着查封了十几家囤积棉纱的商行,老板全部抓起来。蒋经国的办案风格很直接,抓到人就送法庭,证据确凿的当天判刑。

有个姓陈的布商囤了几万匹布料,被判五年,第二天就送进监狱。9月12日那天,青年队搞了个大动作。他们把一个投机商的豪华轿车改装成灵车,车上挂着"经济罪犯之死"的大标语,在南京路游行。车后面跟着几十辆卡车,上面装满查获的走私货物。沿街老百姓围观,有人拍手叫好,有人放鞭炮。这场游行把反腐运动推到高潮。

短短三个星期,蒋经国抓了六十多个大资本家,查封的商号上百家。上海滩那些平时趾高气扬的老板们吓得不敢出门,生怕哪天青年队敲自己的门。金圆券兑换倒是挺顺利,老百姓排队把黄金外币交出来,市面物价确实稳定了一阵子。

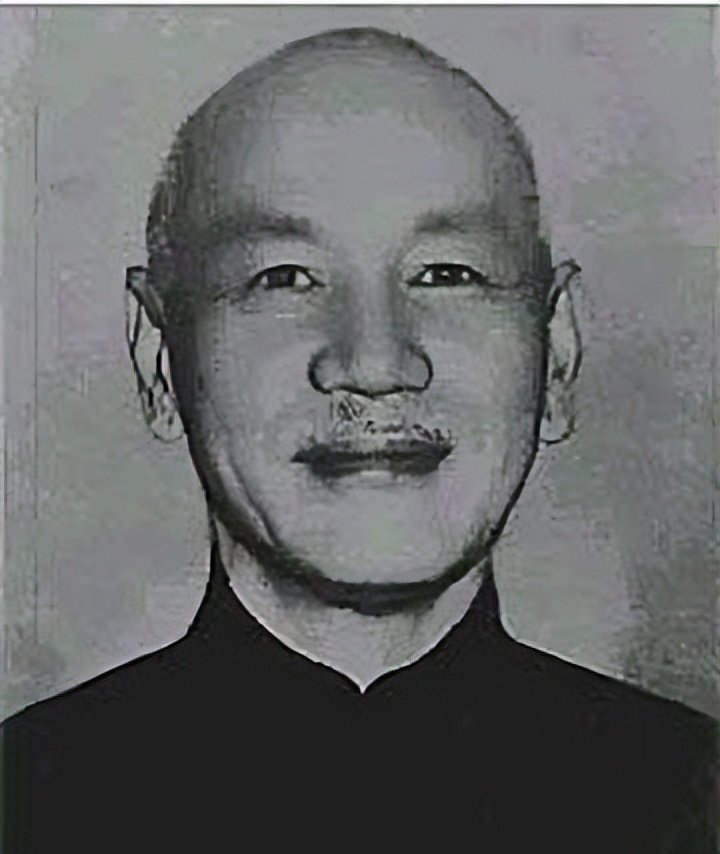

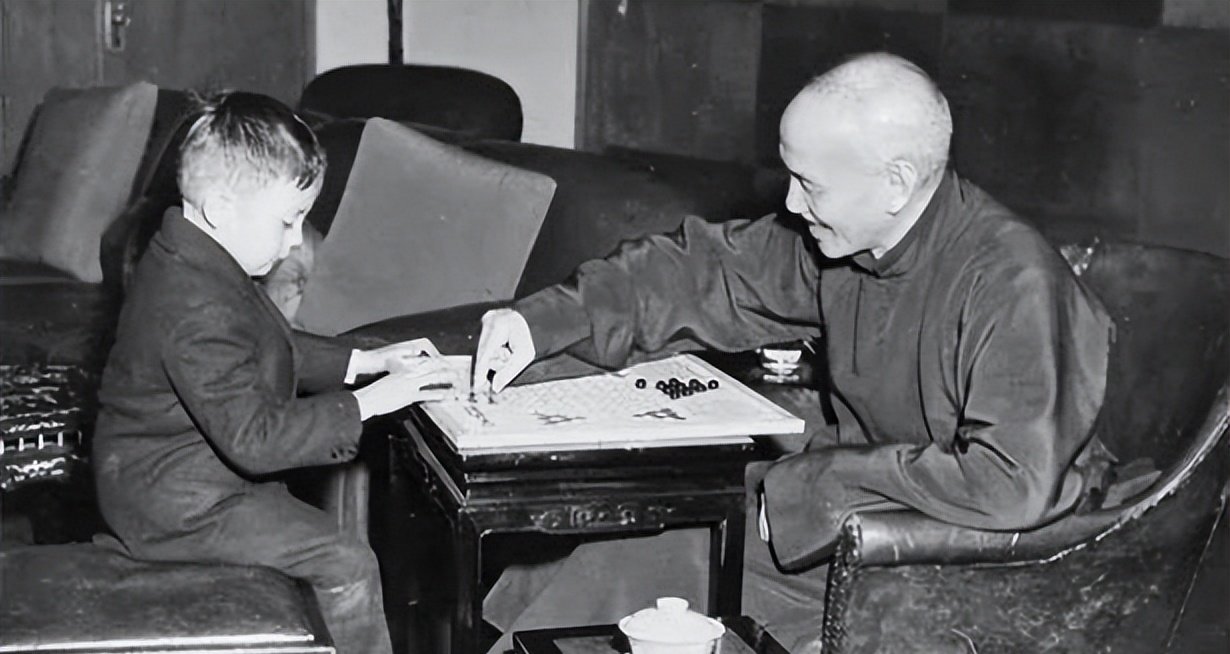

杜月笙在上海滩混了几十年,黑白两道通吃。他跟国民党高层关系深厚,抗战期间还帮过蒋介石的忙。杜月笙有个儿子叫杜维藩,也是上海工商界的人物。蒋经国的反腐行动自然不会放过杜家。

杜维藩公司被查出囤积大量物资,证据确凿。法庭判了他刑,这让杜月笙脸面全无。杜月笙是老江湖,他知道硬碰硬不行,决定来个借刀杀人。9月底,杜月笙通过关系递话给蒋经国,说上海最大的囤积商不是别人,正是扬子公司。这家公司表面上做进出口贸易,实际上仓库里堆满了走私物资——美国汽车、医药用品、纺织原料,价值几百万美元。杜月笙还放出话:你们要真想打老虎,扬子公司就是最大的那只。

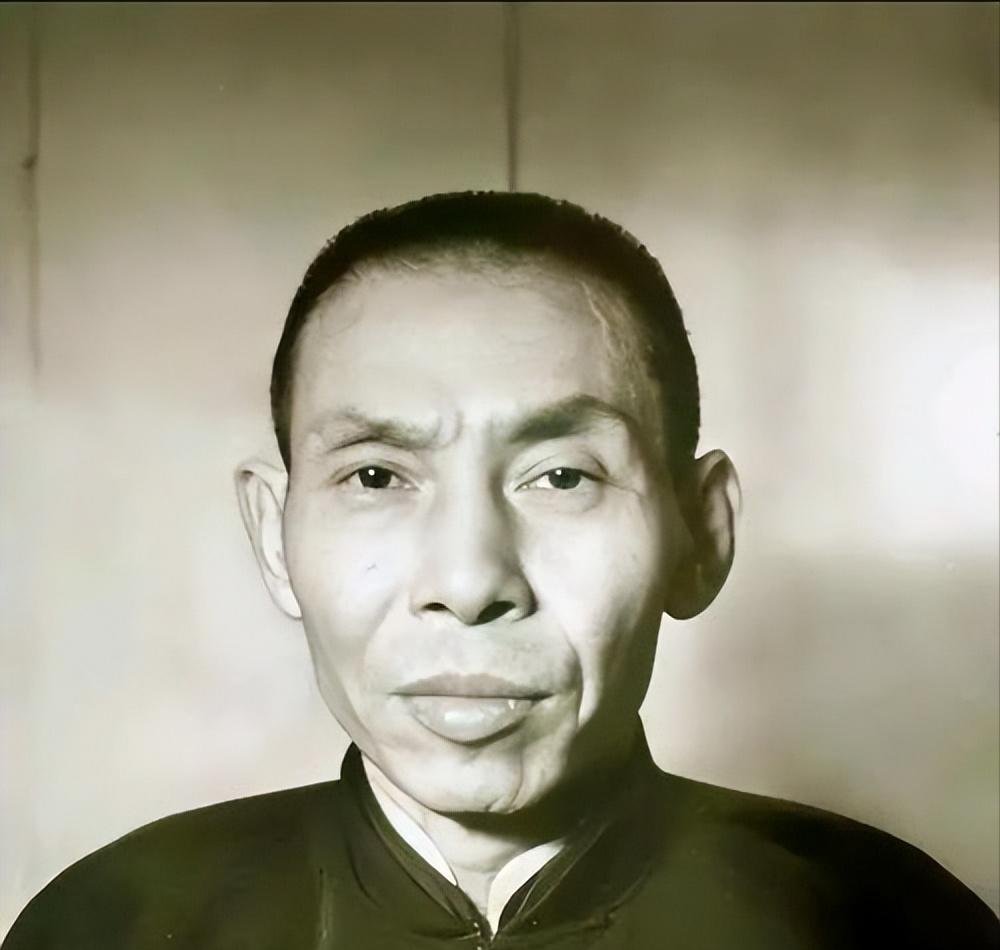

蒋经国一听就动心了。扬子公司他听说过,规模很大,老板孔令侃据说来头不小。蒋经国让手下去查,几天后汇报上来的情况让他吃惊——扬子公司仓库里的物资数量惊人,光汽车就有几百辆,全是囤着等涨价。9月29日晚上,警察突击检查扬子公司的几个仓库,果然发现大量物资。看守仓库的人当场被控制,物资清单列了厚厚一摞。

蒋经国拿到报告后立刻意识到,这条大鱼咬下来,反腐运动的成果就能更上一层楼。他下令准备10月7日正式搜查扬子公司总部,同时抓捕相关人员。搜查令都准备好了,就等着行动。蒋经国根本没想到,这个决定会引发什么样的风暴。

10月7日清晨,警察和青年队包围了扬子公司。就在准备破门而入的时候,蒋经国接到一通来自南京的紧急电话。电话那头是他父亲蒋介石的侍从,语气急促:"委员长要你立刻停止行动,等他指示。"

蒋经国有点蒙,但还是下令暂停。他不知道的是,孔令侃在得知要被查的消息后,连夜给在南京的姑妈宋美龄打了电话。宋美龄这个人在国民党政权里地位特殊。她是蒋介石的妻子,宋家三姐妹之一,跟美国关系密切。国民党能拿到美援,宋美龄的游说作用很大。她在美国国会演讲,接受媒体采访,给美国高层留下好印象。蒋介石的权力根基里,宋美龄这条线不能断。

孔令侃是她亲哥哥孔祥熙的儿子,说白了就是她的心头肉。接到外甥电话,宋美龄立刻意识到问题严重。她半夜把蒋介石从床上叫起来,两人关上门谈了很久。蒋介石当时在东北战场指挥作战,林彪的部队把国军围困在锦州,局势危急。接到宋美龄的急电后,他竟然放下前线的仗不管,10月7日当天就坐飞机飞回上海。

这个举动太反常了,前线正在打关键战役,最高统帅却跑回后方,可见这事对他的冲击有多大。蒋介石到上海后没见任何人,直接把蒋经国叫到住处。父子俩谈了什么外人不知道,但结果很快就出来了——扬子公司不能查。

10月8日,警方突然发布声明,称经过核查,扬子公司的资产来源合法,不存在违法囤积行为。蒋经国被要求公开向孔令侃道歉,承认调查失误。这个转折来得太突然,上海舆论一片哗然。蒋经国道歉那天,整个人看起来老了十岁。他在新闻发布会上读了份声明,说话声音低沉。青年队的队员们群情激愤,很多人觉得被出卖了。有队员当场把臂章扯下来,说不干了。

扬子公司事件的消息传开后,上海的商人们长出一口气。他们明白了一个道理——反腐是有底线的,只要有足够的背景,照样能逍遥法外。那些被抓的资本家家属纷纷上访,要求重新审理案子。之前配合交出黄金外币的老百姓觉得自己上当了,金圆券信用瞬间崩塌。

蒋经国还想挽救局面,他找父亲谈了几次,希望继续把反腐推进下去。蒋介石态度很明确:不能再动了。他给儿子讲了一堆理由——宋家跟美国的关系、内战的局势、政权的稳定。说到底就是一句话:家族利益高于一切。

物价开始反弹,而且报复性地往上涨。商人们知道政府不敢真管,胆子更大了。到10月底,上海的米价涨了三倍,金圆券开始贬值。蒋经国眼睁睁看着自己辛苦建立起来的秩序轰然倒塌,却什么都做不了。11月1日,蒋经国发表《告上海人民书》,这实际上就是投降书。他在文章里说,经济改革遇到巨大阻力,自己能力有限,无法继续下去。字里行间透着无奈和愤怒,但更多的是绝望。

青年服务总队解散了,那些年轻人带着满腔失望各奔东西。上海滩又恢复了投机倒把的景象,金圆券像雪崩一样贬值。到1949年5月,金圆券的购买力跌到发行时的两千五百万分之一,连张废纸都不如。老百姓拿着一麻袋钞票买不到一斤米,整个经济体系彻底崩溃。

蒋介石为什么做出这个选择?说到底还是权衡利弊。他担心动了孔令侃,宋美龄会跟他翻脸,那跟美国的关系就麻烦了。内战打到这个份上,美援是他最后的指望。孔令侃还放出话来,说要是逼急了,就把宋家在海外的资产情况全抖出来。这些都是蒋介石的软肋。

可他算错了一笔账。保住孔令侃换来的是什么?是整个政权信用的破产。老百姓原本对金圆券改革还抱有希望,扬子公司事件让这点希望化为泡影。国民党在民众心中的形象一落千丈,谁还相信他们能治理好国家?共产党那边看得门儿清,他们的宣传机器开足马力,把扬子公司事件炒得沸沸扬扬。文章一篇接一篇,说国民党是官僚资本的代言人,反腐是做戏,骗老百姓的把戏。这些宣传在老百姓中间产生巨大影响,很多原本中立的人开始倒向共产党。

蒋介石想靠家族关系维持政权,结果家族利益反过来吃掉了政权。这个悖论他自己制造的,也是他亲手无法解决的。

当一个政权的核心利益跟执政集团的私人利益完全绑定时,这个政权就已经走到尽头了。1949年的故事大家都知道。国民党在大陆的统治迅速瓦解,几百万军队土崩瓦解,蒋介石带着残部退到台湾。临走前他在日记里写:"我误判了形势。"这话说得轻巧,可是整个江山都丢了。

金圆券改革从提出到破产,前后不到半年。蒋经国在上海的强力反腐只坚持了一个多月,扬子公司事件成了压倒骆驼的最后一根稻草。这场失败不是偶然的,从一开始就注定了结局。国民党政权跟那些大资本家、权贵家族的关系盘根错节。四大家族——蒋宋孔陈,控制着国家经济命脉。银行、贸易、军工、交通,哪一块都有他们的影子。蒋介石想反腐,可是腐败分子就是他的亲戚、姻亲、核心幕僚。动了这些人,政权的基础就动摇了。

蒋经国明白这个道理,他提出"只打老虎不拍苍蝇"其实是想避开这个矛盾。先打击那些没靠山的投机商人,树立威信,稳定物价,再慢慢往上推。可惜他低估了权贵集团的反扑能力,也高估了父亲的决心。当改革的刀真正砍向核心利益集团时,蒋介石退缩了。这种退缩是致命的。它向所有人宣布:这个政权已经没有自我纠错的能力了。权力为私人利益服务,制度为家族利益让路,法律在关系面前形同虚设。这样的政权怎么可能赢得民心?怎么可能在内战中取胜?

孔令侃后来跟着蒋家去了台湾,继续做他的生意。杜月笙也去了香港,1951年病死在那里。蒋经国在台湾继承了父亲的位置,后来搞了一系列改革,但那是另一个故事了。扬子公司事件成为他人生中的一个痛点,很多年后提起来还是唉声叹气。上海的老百姓很长时间都记得1948年的那场闹剧。青年队的灵车游行、蒋经国的公开道歉、金圆券变成废纸,这些记忆深深刻在一代人心里。它告诉人们,当权力和利益捆绑在一起,任何改革都是空谈。

1948年的金圆券改革本该是国民党挽救败局的最后机会,蒋介石却在关键时刻选择了家族利益。一个政权当它把私人关系看得比国家存亡还重要时,灭亡就只是时间问题。蒋经国在上海的雷霆行动戛然而止,不是因为敌人太强大,而是因为自己人下的刀。这场改革的失败写下了一个教训:没有任何力量能救一个自己先放弃原则的政权。

你说,历史是不是总在惊人地相似?当一个政权开始为少数人的利益服务时,它的命运就已经注定了。今天读这段历史,我们能从中得到什么启示呢?