清末,光绪皇帝、慈禧太后曾先后四次为南皮亲笔题赠匾额,对南皮的人文景观及贤哲俊杰多有褒扬、赞赏,彰显了南皮人杰地灵的特色和优势,成为南皮历史文化的一个亮点。

光绪帝题赠的第一块匾额,是于光绪十四年(1888)九月,为南皮兴化寺中的主体建筑一大慈阁书写的"导达天人"匾。寓意内炼修行至慧心清明、通透万物,使天意与人事和谐统一,达到天人合一的境地。

南皮兴化寺坐落于县城的东北角,为明初肇建。兴化寺巍峨壮丽,香火繁盛,居全县禅林之冠。清康熙朝《南皮县志》赞之:"斯寺之甲,胜于沧州";"即黄鹤(楼)、岳阳(楼)诸名胜,宜不是过"。为著名的"南皮八景"之一。大慈阁分为台基、中、上三层,上层神龛中供奉菩萨一尊,上悬光绪皇帝亲书的"导达天人"匾;中层列十八罗汉像,上悬"慈云永护"匾额,为清道光丁未科状元、军机大臣、刑部尚书、体仁阁大学士张之万题撰。寺院内松柏相映,古雅幽静。山门前有一泓清水一大慈阁湾,微波潋滟,水碧如蓝。此情此景,宛如世外桃源,常有达官、士绅、骚人、墨客来此,吟赋抒怀。作为曾经风光无限的兴化寺虽已不复存在,但其历史及传说,尤其是光绪皇帝亲笔题匾的史实,都收录到了南皮各种版本的志书之中。

慈禧太后题赠的第一块匾额为"枢衡介祉",是其亲笔书写并赐给科状元张之万的寿匾,赞扬他集权力与福气于一身。

"枢衡介祉"匾额为樟木质料,长2.46米,宽0.95米,厚0.07米,四周蟠龙纹饰,上书"枢衡介社"四个鎏金大字,正中上方镌有"慈禧皇太后御笔之宝"朱印。此匾原悬挂于南皮县城张之万宅第"状元府"的正堂,后因动乱曾一度不知所踪。在"文化大革命"中被县电影管理站一工作人员发现并保管,1986年交由县文保所(今县博物馆)收藏。

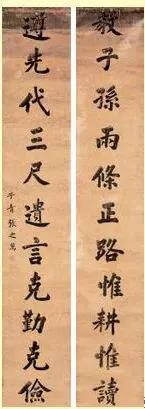

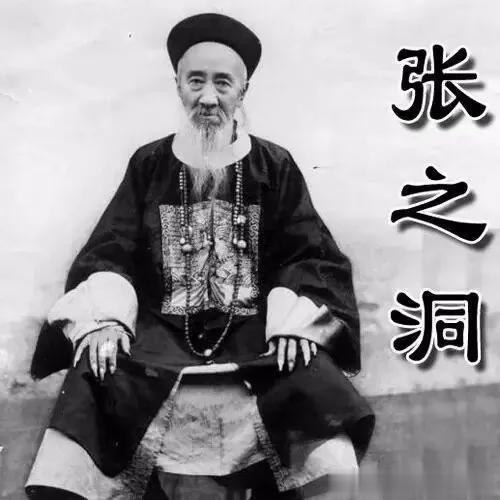

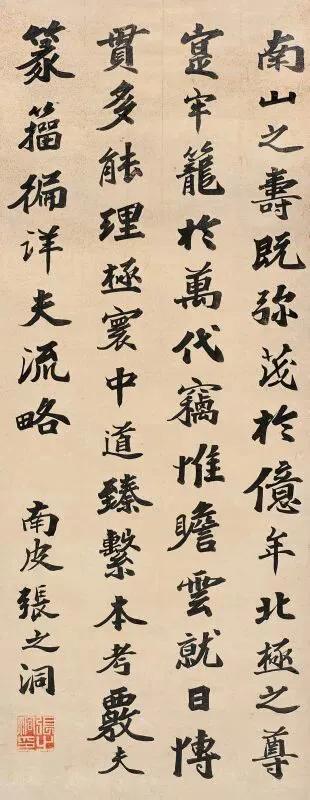

张之万(1811-1897)字子青,祖籍南皮县城南街村。四岁开始读书,十八岁中秀才,道光二十七年(1847)入京会试,以一甲一名状元及第,授翰林院编修。先后获授兵部尚书、刑部尚书、体仁阁大学士,赏头品顶戴花匈、赐紫禁城骑马、赏穿黄马褂。

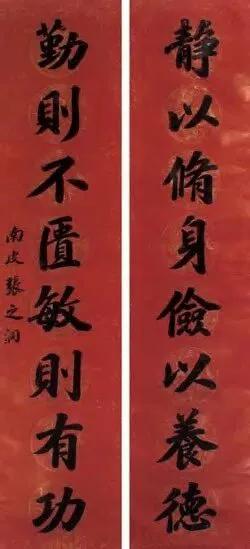

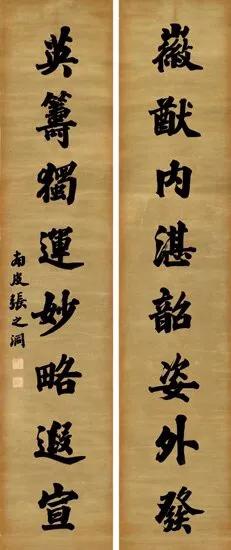

张之万好言政事,尤其是在清廷发生的权力冲突中,他依附于慈禧和恭、醇亲王之下,襄助两宫太后"垂帘听政",因而深得慈禧赏识。作为状元宰相,张之万书、画皆精,被誉为"书画状元"。张之万曾先后为慈禧太后的牡丹中堂、茶兰中堂题诗;而慈禧太后亲笔书写并赐予张之万的匾额,对张之万给予了很高的评价,其关系由此可见一斑。这块匾额不仅见证了历史,也见证了张氏家族曾经的辉煌和南皮的荣耀,留给后人的则是对那段历史的探究和无尽的遐想。

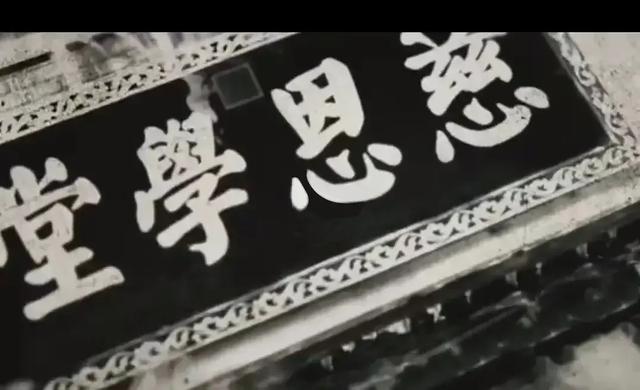

光绪皇帝与慈禧太后亲书的另两块匾额,是为张之洞在祖籍双庙村建的学堂题写的。光绪三十年(1904)初,张之洞在返乡祭祖时,为发展家乡教育,决定捐资建造一处学堂。为此,他命其孙张厚璟回籍经手操办,在双庙村购地十七顷兴工建校,历时三载,于光绪三十三年(1907)建成并正式开学。学堂共耗银一万七千两,其中慈禧太后赐银五千两、张之洞历年廉俸一万二千两。为表达和彰显慈禧太后的恩赐,学堂遂定名为"慈恩学堂"。

"慈恩学堂"建成后,直隶总督袁世凯为之奏请,由光绪皇帝御书"慈恩学堂"校名,并将匾额悬于学堂正门的上方;慈禧太后题写了"振德育民"匾额,悬挂于学堂二门的上方。慈禧太后的题匾,既是对张之洞善举的赞许,也是对学堂及学子们的期许。

慈恩学堂按新式学校体制设立,学科一切照张之洞的《奏定学堂章程》办理。

新中国成立后,于1952年创办南皮中学,(后改名为南皮第一中学)1954年迁入慈恩学堂。

南皮县第一中学从慈恩学堂建成至今,百年风雨岁月,几代园丁客灌,这座历史悠久并寄托着南皮人民希望的神圣学府,已是硕果累累、李芬芳,为国家培养出数以万计的各级各类人才。2007年10月14日,中共南皮县委、南皮县人民政府隆重举办了"迎世纪盛会,庆百年华诞"的百年校庆活动。

欢迎阅读

摘(南皮千年文化古县)