声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。

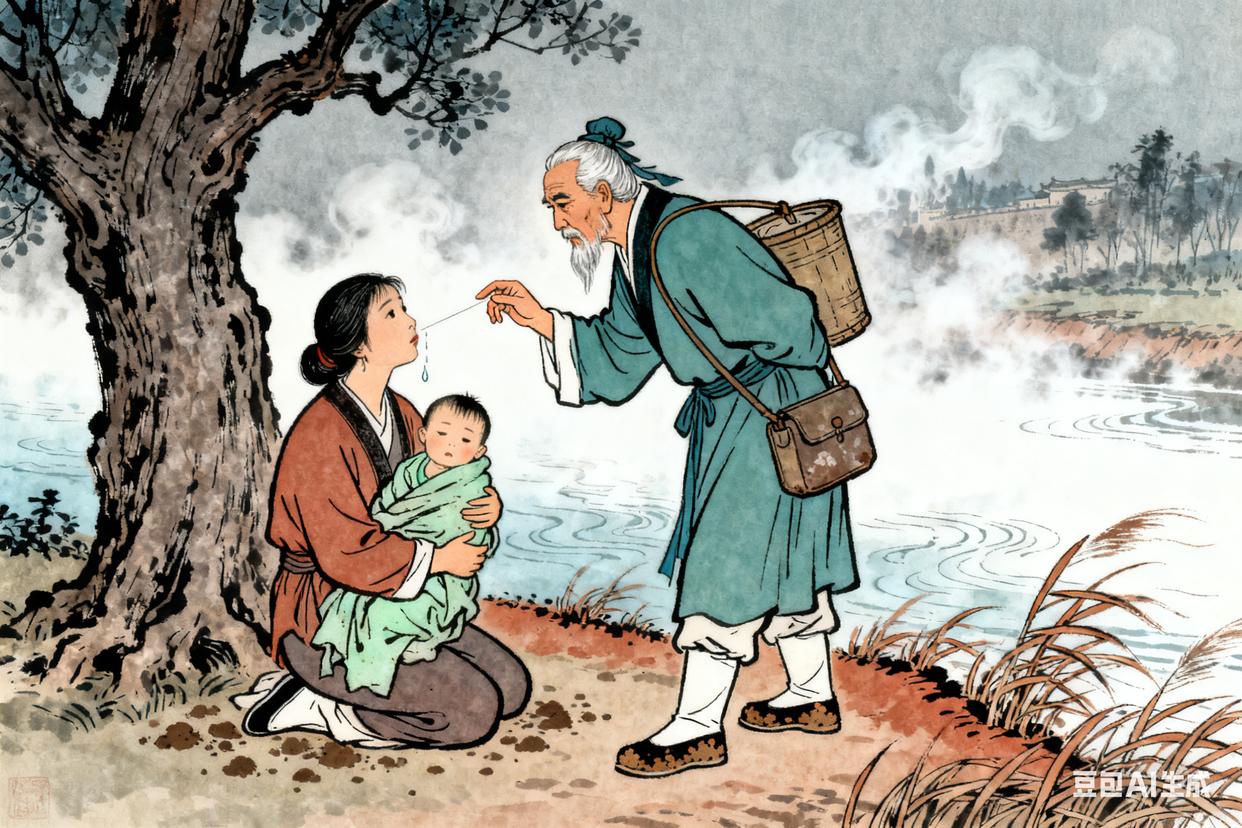

建安五年的深秋,南阳城外的白河边,风裹着湿冷的水汽,卷过田埂上半枯的茅草。张仲景背着半旧的药箱,鞋帮沾着泥点,刚跨进李家庄的村口,就听见一阵压抑的哭声。村口老槐树下,一个妇人抱着裹在破布里的孩子,孩子的小脸已经泛青,妇人的眼泪砸在孩子冰冷的手背上,溅起细小的泥点。他走过去,伸出手想探孩子的鼻息,手指刚碰到那冰凉的皮肤,妇人突然抬头,眼里的绝望像深潭,“先生,您来晚了……这已经是村里第三个了。”

张仲景的指尖顿在半空,风把妇人的哭声吹得散碎,也吹乱了他鬓角的头发。他想起十年前,自家府里也是这样的景象——建安初年的那场大疫,短短半年,家族两百多口人就折损了三分之二。他亲眼看着叔父躺在床上,高热不退,嘴唇干裂得渗出血,请来的几个郎中都摇头叹气,说“此乃时疫,无药可医”。最后叔父闭眼前,还抓着他的手,声音微弱:“仲景,若你将来能懂医,救救这些苦命人……”

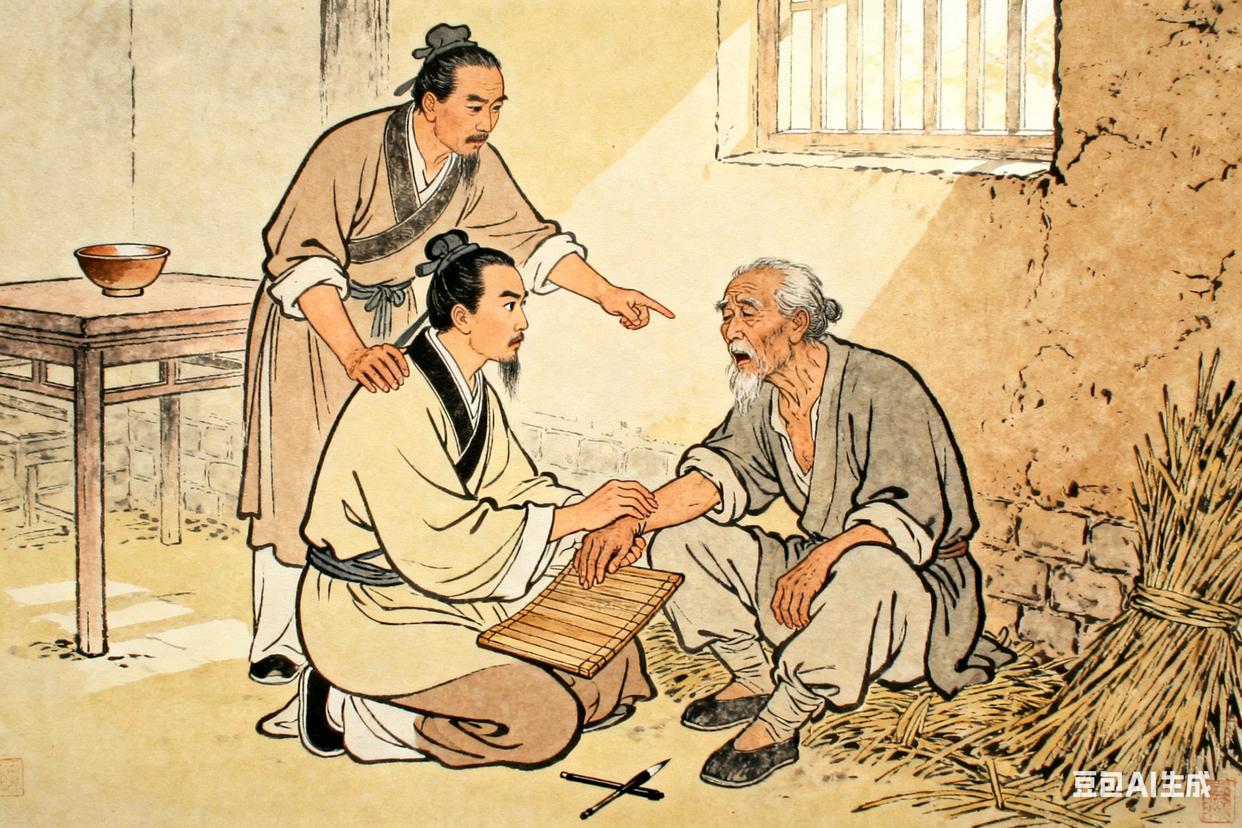

那之后,张仲景就揣着叔父的嘱托,去了襄阳,拜当时有名的医者张伯祖为师。第一次跟着师父出诊,是去城外的一个农户家。农户的老父亲得了咳症,咳得夜里没法躺下,只能靠着墙坐。张伯祖让张仲景先诊脉,他紧张得手指都在抖,搭在老人手腕上,只觉得脉象浮而有力。师父在一旁提醒:“再看看舌苔。”他才想起要让老人张嘴,见舌苔黄腻,心里有了些底,却还是不敢确定。等师父开完方,用的是麻黄汤加减,他赶紧掏出随身的木简,一笔一划记下来,笔尖蹭得木简发出轻微的“沙沙”声。晚上回到医馆,他还在灯下琢磨,师父走过来,拍了拍他的肩:“学医不是记方子,是要懂‘理’,知道为什么这个方子能治这个病。”他点点头,把师父的话刻在了心里,往后每次出诊,都把看到的症状、用的药方、病人的反应一一记在木简上,木简攒了一捆又一捆,边缘都被他的手指磨得光滑。

后来张仲景举孝廉,做了长沙太守。当时长沙也闹起了瘟疫,街上的铺子关了不少,时不时能看到有人抬着棺材走过。他坐在太守府里,看着案上的公文,心里却急得像火烧——百姓都在受苦,他这个太守不能只坐在府里处理公务。于是他下了个令:每月初一、十五,打开太守府的大门,让百姓进来诊病。第一次“坐堂”那天,天还没亮,府门外就排起了长队。有个年轻的妇人,抱着孩子来,孩子发着高热,浑身抽搐。张仲景赶紧让随从把孩子放在案上,先掐人中,又摸了摸孩子的额头,滚烫。他诊完脉,又看了看孩子的咽喉,发现咽喉红肿。他想起之前治过类似的病症,用的是白虎汤,便赶紧开了方,让随从去抓药,又嘱咐妇人:“药煎好后,分三次喂,隔一个时辰喂一次,要是孩子退了烧,就再来看看。”妇人千恩万谢地走了,他却没歇着,又招呼下一个病人。从早上到傍晚,他没顾上喝一口水,手腕诊脉诊得发酸,手指上还沾着病人的药汁,可看到一个个百姓带着药方安心离开,他觉得这点累不算什么。有人劝他:“太守大人,您这样太辛苦了,要是累坏了身子可怎么办?”他却摇头:“我是太守,更是医者,百姓的命比什么都重要。”

随着诊病的人越来越多,张仲景发现,这些瘟疫的症状虽然看着乱,但其实有规律——有的病人一开始怕冷,后来发热,有的咳嗽,有的呕吐,有的拉肚子。可当时的郎中们,大多是见一个症治一个症,没有章法,有的用了药也不管用。他心里琢磨,得把这些病症的规律找出来,给大家一个能参考的法子。于是他开始整理自己这些年攒下的木简,还有从师父那里学来的经验,以及游历各地时收集的方子。

有一次,他去洛阳游历,遇到一个老医者,老医者说自己治好了一个“伤寒”病人,用的是桂枝汤。张仲景赶紧去拜访那个病人,问清楚发病时的症状:一开始怕冷,头痛,流清鼻涕,后来喝了桂枝汤,出了点汗就好了。他把这个案例记下来,又对比自己之前治过的类似病人,发现凡是有“恶寒、发热、头痛、脉浮”这些症状的,用桂枝汤或者麻黄汤都有效。他又想起之前在长沙遇到的一个病人,不仅发热,还口渴,喜欢喝冷水,脉洪大,用了白虎汤就好了。他慢慢意识到,这些瘟疫可以分成不同的“证”,不同的证用不同的方,这就是“辨证论治”。

可整理方子的过程并不容易。当时没有纸,只能写在竹简上,竹简重,又占地方,他的书房里堆了好几堆竹简,走路都得小心翼翼。有时候写着写着,竹简不够了,他就去街上买,回来接着写。有一次,他熬夜整理一个治痢疾的方子,写着写着,蜡烛灭了,他摸黑找出火石,重新点上,揉了揉发涩的眼睛,接着写。他的妻子心疼他,劝他:“夫君,你歇会儿吧,别累坏了身子。”他却摆摆手:“不行啊,还有好多方子没整理完,要是晚了,又有百姓要受苦了。”

建安十三年,荆州闹起了大疫,张仲景带着自己整理的竹简,去了荆州。在那里,他遇到一个棘手的病人——病人高热不退,还说胡话,身上出了红疹。他诊了脉,又看了舌苔,一时拿不准是什么证。他回到住处,翻出自己的竹简,一页一页地看,看到之前记的一个治“温病”的案例,症状和这个病人有点像。他琢磨了半天,调整了药方,加了些清热解毒的药,给病人服下。过了一天,病人的高热退了些,也不胡说了。他心里松了口气,赶紧把这个案例记在竹简上,还在旁边批注:“温病初起,当以清热解毒为主,不可误用温药。”

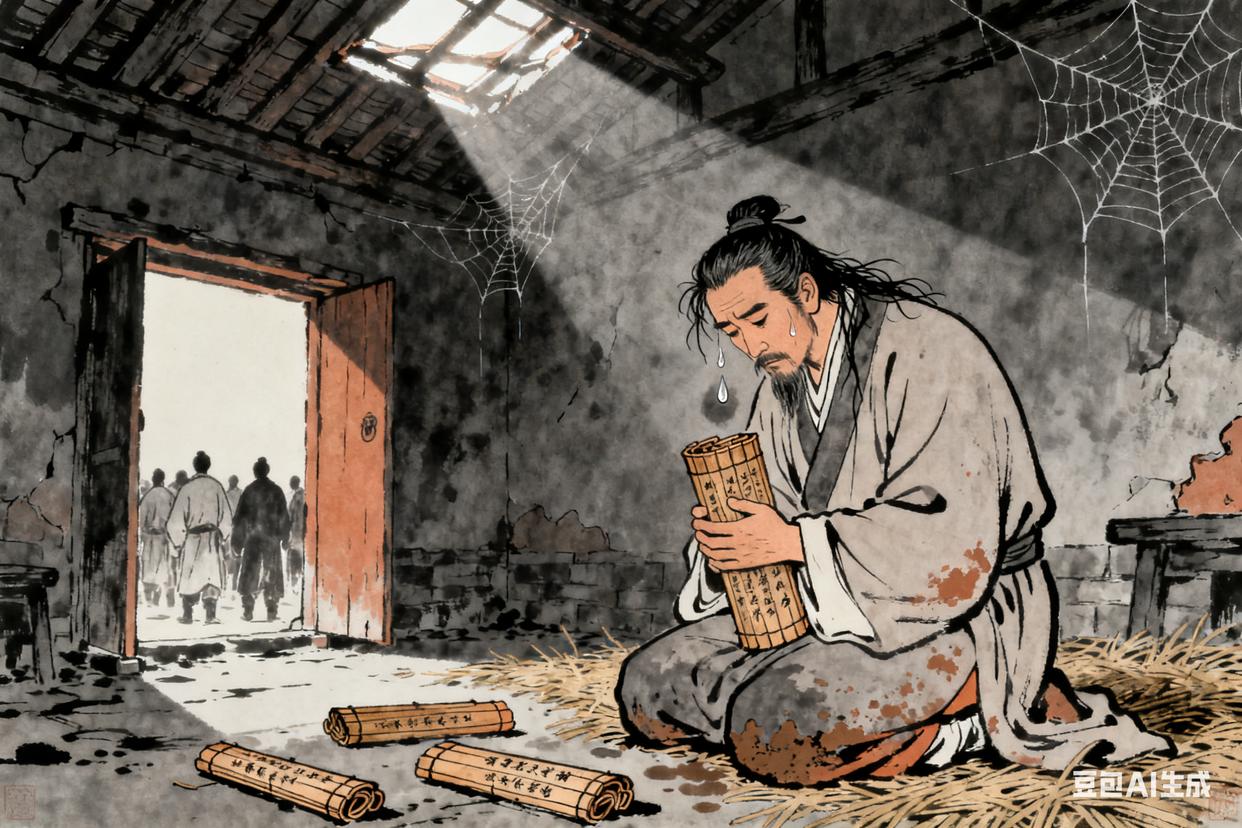

可没过多久,战乱来了。曹操和刘备在赤壁打仗,荆州乱了起来。张仲景带着竹简逃难,路上遇到兵荒马乱,不小心把一捆竹简弄丢了。那捆竹简里记的是他整理的一些治杂病的方子,他急得不行,沿着逃难的路往回找,找了两天两夜,也没找到。在一个破庙里,他坐在地上,看着手里剩下的竹简,眼泪忍不住掉了下来,滴在竹简上,晕开了上面的字迹。他心里又痛又急,那些方子都是他一点点攒下来的,是多少病人的救命方啊。可哭完了,他又擦干眼泪,心里想:丢了就丢了,我还有脑子,我能凭着记忆重新写出来。

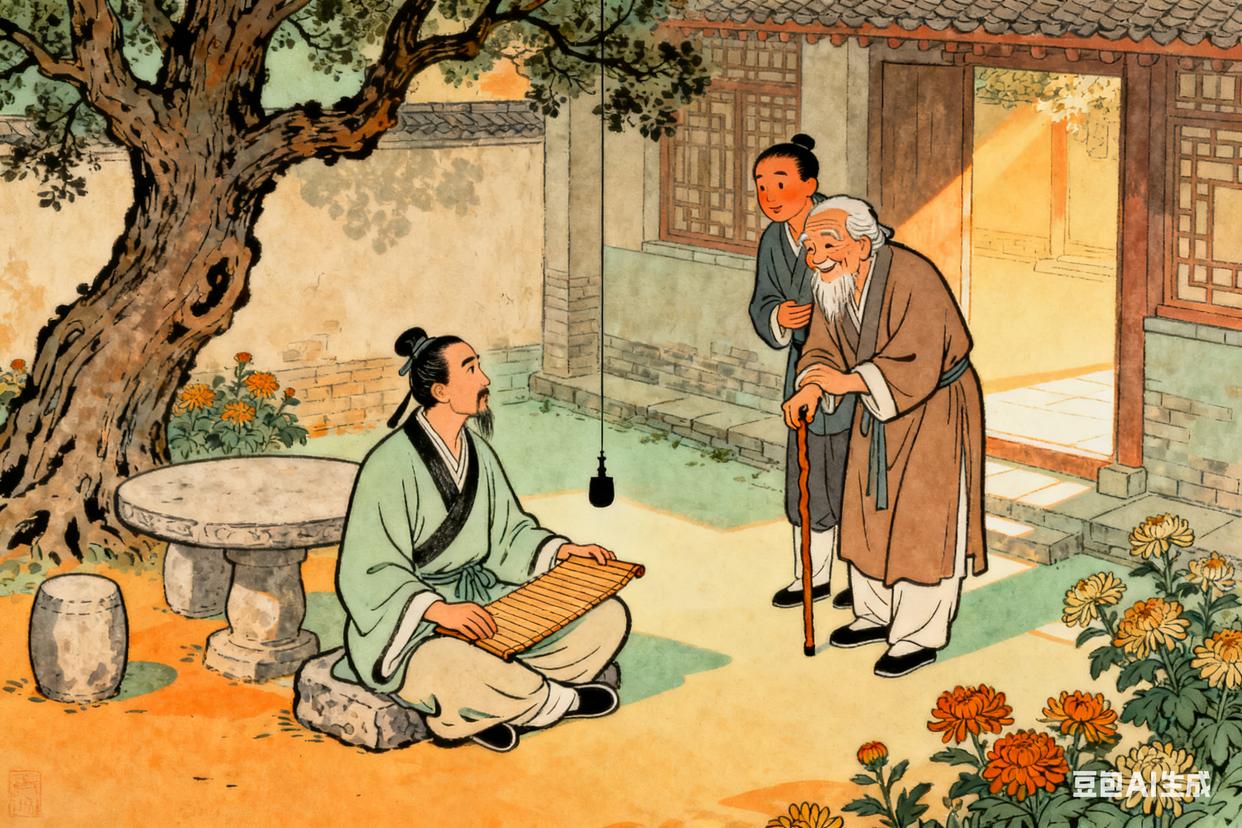

后来他定居在岭南,虽然年纪大了,身体也不如以前,但还是坚持整理书稿。他常常坐在窗边,阳光透过窗户照在他的脸上,他手里拿着笔,在竹简上慢慢写,有时候写着写着,就停下来,皱着眉头想,好像在回忆之前的案例。他的弟子们轮流照顾他,有时候他会让弟子帮他记录,他口述,弟子写,遇到不确定的地方,他就会让弟子把之前的竹简拿来,仔细核对。有一次,他口述一个治胃病的方子,说到药的剂量时,突然停了下来,想了半天,说:“不对,之前那个病人用的剂量比这个少,我得再想想。”弟子劝他:“师父,您都记了这么多年了,差不多就行。”他却严肃地说:“医者,人命关天,一点都不能差。”

建安二十四年,张仲景病倒了。他躺在病床上,知道自己时间不多了,就把弟子们叫到身边,手里握着一本整理好的竹简,说:“这是我这些年整理的方子,有治伤寒的,有治杂病的,你们一定要好好保存,将来传给后人,让更多的人能用上这些方子,救更多的人。”弟子们含泪点头,接过竹简,看着师父的眼睛慢慢闭上,心里像压了一块石头。

张仲景去世后,他的弟子们把他的书稿保管了起来。可因为战乱,书稿还是散佚了一部分。直到西晋的时候,有个叫王叔和的太医令,在旧书堆里发现了张仲景书稿的残简。王叔和也是个懂医的人,他知道这些残简的价值,就开始整理。他花了好几年的时间,把残简上的内容分门别类,一部分是治伤寒的,编成了《伤寒论》;另一部分是治杂病的,编成了《金匮要略》。在整理的时候,他常常对着残简叹气,心里想:张公当年写这些稿子,一定花了不少心血,我一定要把它们整理好,不辜负张公的苦心。

如今,在医院的中医诊室里,还能看到医生们拿着《伤寒论》和《金匮要略》给病人开方。有个年轻的中医,每次开方前,都会翻开书,手指在书页上轻轻划过,好像在和千年前的张仲景对话。有一次,一个病人得了感冒,症状是怕冷、发热、头痛,年轻医生看了之后,开了桂枝汤,病人服下后,很快就好了。病人感谢他,他却笑着说:“这不是我的功劳,是千年前张医圣留下的方子好。”

张仲景这一生,都在和瘟疫作斗争,都在为百姓找救命的方子。他没有留下惊天动地的伟业,却用一本《伤寒杂病论》,救了无数人的命。他的故事告诉我们,真正的坚守,不是轰轰烈烈,而是在困难面前不放弃,在责任面前不退缩。就像我们在生活中,遇到困难的时候,想想张仲景,想想他在瘟疫中奔波的身影,想想他熬夜整理竹简的坚持,就会有勇气继续走下去。因为我们知道,只要心怀信念,只要愿意付出,就能像张仲景一样,留下属于自己的价值,照亮后来人的路。