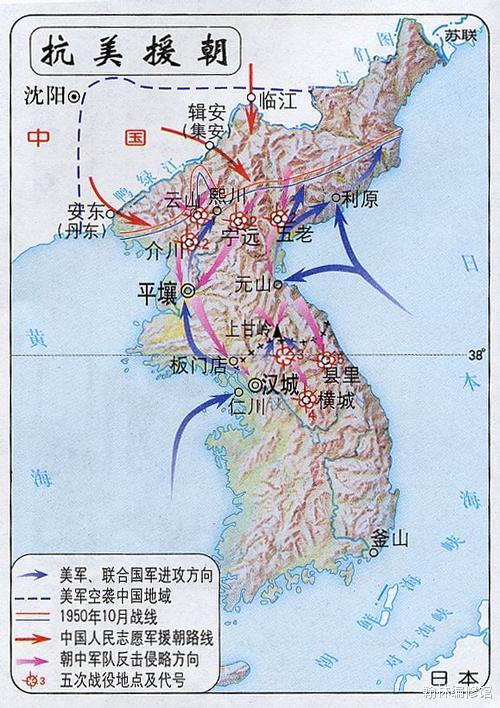

1950年10月,朝鲜战场。

我志愿军与“联合国军”第一阶段交锋之后,不可一世的“联合国军”司令官麦克阿瑟,坚信我国只是象征性出兵,并于1950年11月24日发动了所谓“圣诞节前结束战争的总攻势”。

而志愿军统帅彭德怀正巧妙地“示弱于敌”,将大军后撤,诱使敌军主力深入朝鲜北部山区,布下了一个巨大的口袋阵。

此刻,数十万敌军正趾高气扬地钻入这个口袋,志愿军即将把口袋扎进,一举歼灭其主力。

然而,这个宏伟的计划即将完成之际,敌军也发现了自己已经入袋,知晓袋口即将扎紧。

这个袋口,就是三所里。

三所里,只是平壤至价川公路上的一个小山村,但它北靠大同江,南倚群山,是美军第8集团军难逃的唯一必经之路。

所以,谁控制了它,谁就掌握了生杀大权。

关上三所里这道闸门,敌军主力(包括美军精锐骑1师、第2师等)就将成为瓮中之鳖;

关不上,他们就能经顺川撤至安全地带,重整旗鼓,志愿军前期的巨大牺牲也将白白付出。

这道闸门,关乎整个第二次战役的成败,甚至影响着朝鲜战争的未来走向。

抢占三所里,此时成为重中之重。

我军离此最近的是第38军113师,但距离也足足145华里(即72.5公里),中途全是崎岖的山路,需要翻越海拔1250米的长安山,只能靠双脚;

联合国军离此最近的是美第9军,距离远不及我军,而且是高度机械化的部队,行军路线是纵横交错的公路网,凭借坦克和卡车可以快速南逃。

双方的急行军就此拉开帷幕。

志司行军三所里的命令传来时,是下午四点,113师的官兵们刚刚经历了一场攻坚战,极度疲惫,许多人还没来得及吃饭、休息。

可留给他们的时间少之又少,他们必须在第二天天亮前赶到三所里。

14小时,72.5公里山路。

战士们扔掉了所有个人物品,只带武器弹药。在零下二三十度的严寒中,他们跑得浑身大汗,棉衣湿透结冰。

有的战士累到吐血,有的战士一边跑一边睡觉,靠拉着前边战友的衣角前进。

干部们在岔路口充当活路标;身体强的战士帮身体弱的扛枪、背干粮。整个队伍像一台精密而团结的机器,朝着唯一的目标疯狂运转。

为了不让敌军发现,他们实行无线电静默,让指挥部一度失去联系。

途中遇小股敌人,坚决“打完就走,绝不被缠住”。全师上下只有一个信念:跑到,就是胜利!

当113师的先头部队赶到三所里,几乎累瘫在山头上时,北面公路上扬起了滚滚烟尘——美军的撤退先头部队到了!

113师仅仅比敌人早到了5-10分钟! 这宝贵的几分钟,决定了战场的胜负。他们立即开火,并向志司发出了那封著名的电报:“我部已达三所里!” 焦急等待的彭德怀司令员得知后,长舒一口气。

但抢占只是开始,接下来我就要面对的是敌人疯狂的“困兽斗”。

113师迅速展开部队,占领公路两侧的制高点,构筑起简易防线,将南逃之美军骑1师等部队死死挡住。

此时,南面的美军为接应撤退部队,也疯狂北进。113师陷入了被南北两面敌军夹击的绝境。

面对敌军绝对优势的飞机、坦克、重炮的轮番猛攻,113师的官兵们用生命践行了“人在阵地在”的誓言。

炮弹打完了,就用枪;子弹打完了,就拼刺刀、扔石头。工事被炸平了,就从泥土中爬出来继续战斗。

他们像一颗钢钉,牢牢地铆在了三所里,使南北敌军最近时仅相隔1公里,却始终无法会合。

正是113师死死关上了“三所里闸门”,才使得志愿军得以对溃逃中的美军第8集团军予以毁灭性打击,取得了歼敌3.6万余人(其中美军2.4万余)的辉煌胜利,一举收复平壤,彻底扭转了朝鲜战局。

113师也创造了军事史上的奇迹:人类轻步兵行军史上前无古人,后也很难再有来者的纪录:14小时,急行军72.5公里山路。

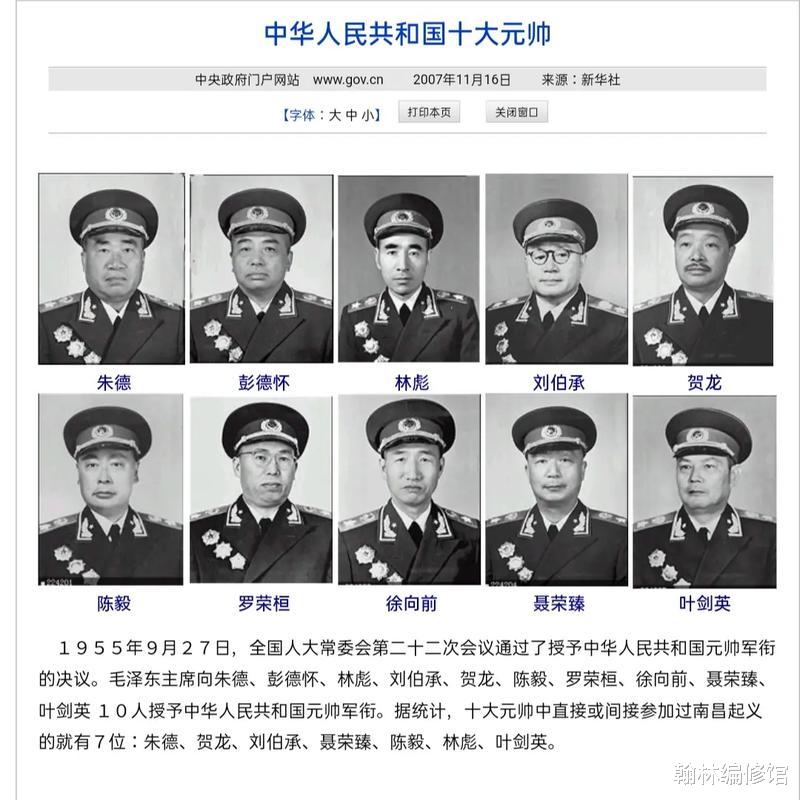

捷报传来,彭德怀司令员在亲自起草的嘉奖电末尾,激动地写下了“中国人民志愿军万岁!三十八军万岁!”的著名口号。从此,38军“万岁军”的美名传遍天下。

这,就是轻步兵不朽的巅峰。