今天,教育部发布教师减负新规,明确禁止要求教师承担上街执勤等非教学任务,许多一线教师为此长舒一口气。然而,在掌声之后,我们更需要一份冷思考:摘下一只“红袖章”容易,但解开束缚教师精力的无数“软枷锁”,才真正考验教育治理的智慧。

政策划出的红线,无疑是对教育规律的尊重。长久以来,我们默许了一种错位:守护河堤要拉上教师,文明创建要依靠学生,最近的,催收城镇居民医保也是教师的任务,校园餐治理整改耗尽了老师的精力……仿佛校园是无边界的公共人力资源池。这种错位,消耗了教师备课、研课、与学生深入交流的时间,更在无形中矮化了教育的专业尊严。当教师的日程表被各种社会事务切割得支离破碎,教育的核心——传道授业解惑,便不可避免地沦为众多任务中的一项。从这个意义上说,新规是一次迟来的“正名”,它清晰地告诉社会:教师的核心价值在课堂,在知识的传承与心灵的塑造。

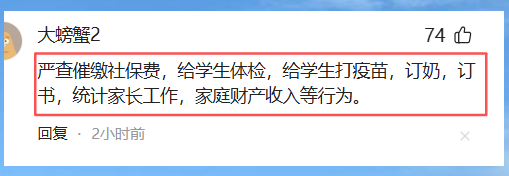

然而,我们必须警惕“形式主义”的变种。历史经验告诉我们,行政摊派往往具有强大的惯性。今天明令禁止了“上街执勤”,明天会不会衍生出“社区教育协管”、“路口文明引导员”等新名目?网友的调侃——“除了畜牧局,所有部门都能给教育局派任务”——之所以能引发广泛共鸣,正是因为它刺破了问题的本质:单一部门的禁令,能否真正抵御来自多部门、多系统的任务转嫁?学校老师还需不需要县级财政供给?如果不能从体制机制上厘清教师的职责边界,“减负”很可能只是从一个形式走向另一个形式。

更深层次的挑战,在于如何将被解放的教师时间,真正转化为教育质量的提升。政策如果真能为教师“做了减法”,学校就可以“做好加法”。这个“加法”,不是增加新的考核指标,而是为教师的专业成长提供更肥沃的土壤。例如,将节约下来的时间,用于跨学科的教研活动,用于对学生的个性化辅导,用于教育者自身的阅读与沉思。教育的艺术,需要心无旁骛的探索。如果我们只是把教师从街头拉回办公室,去填更多电子表格,去应付更多“合规”的进校园活动,那么减负的初衷将在执行中被消解。

因此,评判这项政策成功与否的标准,不应仅仅在于教师是否还站在路口,而在于教室里是否发生了更深刻的学习,师生之间是否建立了更紧密的连接。真正的减负,终点是学生的成长和教育的焕新。它要求我们超越“不作为”的层面,迈向更积极的“善作为”:重新配置教育资源,优化学校管理流程,建立科学的教师评价体系,让教师能够体面地、专注地做好教育这一件事。当我们不再用各种临时任务去打扰课堂的宁静,教育才能回归其本来的样子——一种缓慢而优雅的农业,而非追求即时效率的工业。

(图源网络,侵联删)