最近这两天,老牌高端内衣品牌黛安芬宣布将退出中国大陆市场……

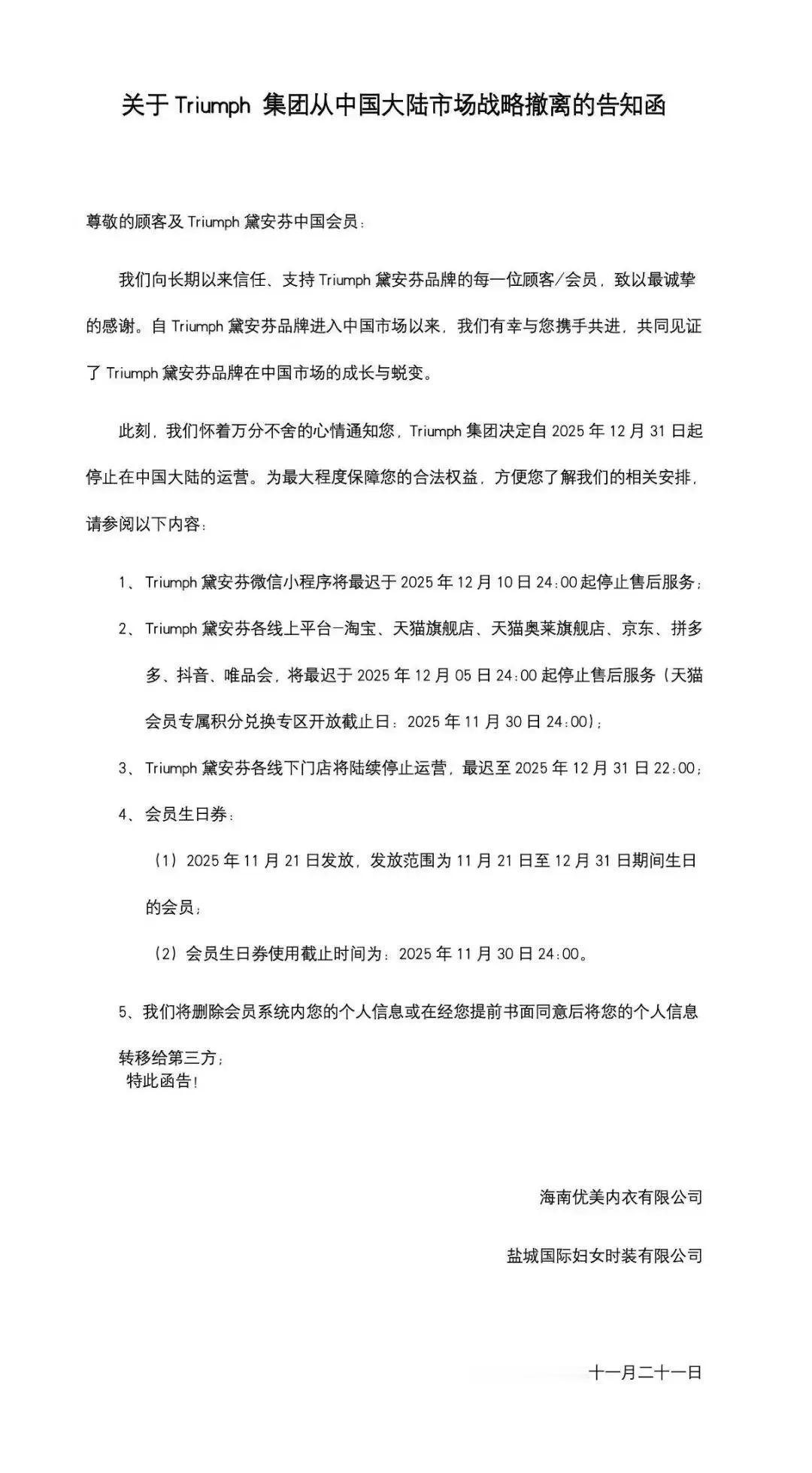

目前,黛安芬已经发布了公告。将于2025年12月31日终止营运,正式退出中国市场,并自12月起陆续关闭实体与电商通路。

在此之前,撤柜的迹象其实已经悄悄浮现。

从 11 月 20 日开始,上海、杭州、广州等多地的门店就陆续传出“要撤”的风声;不少商场的黛安芬专柜更是连日推出 5 折到 8 折不等的清仓活动,明显是在为最终撤离做准备。

等消息正式传出后,动作几乎是瞬间同步的:

线下门店陆续开始撤柜、停售;各大平台的旗舰店也接连关停,整个节奏快得让人几乎反应不过来。

这条新闻出来后,很多人的第一反应都是——

这真的是时代的眼泪了。

很多 80 后、90 后女性对黛安芬都有一种“初代高端品牌”的印象。

1886年,黛安芬在德国南部创立,如今已经是百年品牌。

早在 1979 年,它就以“来料加工”的形式进入中国;1992 年开始在盐城、海南设厂,是最早在中国建立本土化供应链的国际内衣巨头之一,也是最早把“钢圈内衣”带进中国的品牌之一。

那个年代,定价 200—800 元一件的黛安芬几乎算“奢侈品”,但仍然让无数消费者心甘情愿买单。

巅峰时期,它在中国拥有超过 1000 家门店,风光无限。只要是城市里稍微上点档次的商场,几乎都能看到黛安芬的柜台。

那时候,黛安芬在内衣行业如雷贯耳——

昂贵、精致、妩媚,是很多女性追求“好内衣”的启蒙品牌,是许多女性人生中第一件高端内衣的典型代表。

然而……渐渐地、悄悄地,这个品牌从大众视野里淡了下去。

也没有出什么事,只是人们忘了它。

等到它宣布要撤出中国的消息爆出来时,人们虽然唏嘘,但并不感觉到惊讶。

市场,毕竟讲的是逻辑,而不是情怀。

为什么黛安芬撑不住了?

其实,它在中国大陆败得这么彻底,原因和当年它火起来的理由是同一件事:钢圈。

90年代初,像黛安芬一样的外资品牌把钢圈内衣带进中国时,真正意义上的“现代文胸”才开始普及,内衣开始标准化、有了罩杯分码。

而钢圈内衣也带来了和传统“小背心”完全不一样的效果——穿上就能立刻看到变化:胸型被托起、轮廓明显、曲线更精神。

对当时的女性来说,这是一个颠覆性的进步,也让女性能够看起来更符合当时的审美期待。

可钢圈内衣并不适合每一个人——对于丰满的大胸女性来说,钢圈内衣更好的支撑力可以和不适感抵消。

但对于更多的普通女性来说,这种不舒服,就是不舒服。

估计很多人都感受过:一天中最舒服的,就是回到家脱掉内衣的那一刻。

也许当年,女性们愿意为了“好看”忍受一整天的紧绷。

但近10年以来,女性审美迎来了根本性变化——

从“为别人看起来好看”转向“为自己舒服”。

整个内衣行业,都迎来了彻底的反转,无钢圈内衣开始崛起。

很多女性都吐槽,穿过无钢圈内衣之后,就再也回不去了。

它更柔软,更轻,更自然,当然也更舒适,而这种“舒适至上”的消费趋势迅速蔓延开来。

作为“钢圈内衣”的象征性品牌,黛安芬反应明显慢了半拍。

它后期虽然推出过无钢圈产品,但消费者并不买账……

一方面,黛安芬的无钢圈产品并没有甩开其他新品牌的明显优势;

另一方面,消费者对它的第一印象依旧是“钢圈”“经典款”“有点老派”,品牌形象已经固化,难以突破。

更关键的是,这几年国内内衣市场本身也进入了大洗牌时代。

过去,黛安芬能成为首屈一指的大品牌,是因为百货商场时代,它在全国各大商场里占了先机,打下了地盘。

人们习惯于去商场购买时,它就能稳扎稳打地发展前进,但随着电商崛起,年轻人购物越来越依赖线上,黛安芬却还固守着“高端品牌”的矜持,明显没有反应过来。

随后,电商、直播间吃掉大量销量,新品牌直接“线上爆发”,线下只是补充而不是核心。

——等黛安芬动起来的时候,年轻消费者已经培养好了新习惯,内衣行业完全洗牌,大品牌已经不再是大品牌了。

东北证券的研报指出:中国内衣市场前五大品牌集中度只有 6.2%,黛安芬的市场份额甚至不到 1%。

这种碎片化市场里,消费者喜欢啥就买啥,新品牌不断冒头,传统品牌的“旧优势”不但撑不起优势,反而成了累赘。

线下门店意味着更高的租金和人工成本,自有工厂让供应链变得笨重,而依赖线下渠道的销售方式,更是完全跟不上如今数据化、内容化、平台化的节奏。

黛安芬的每一步调整都要付出不小的代价,审批流程长、反应周期慢,转型要花费大量时间资源;而新兴品牌则相反:小团队、轻资产、柔性供应链,随时可以根据数据和市场反馈做新品,两三周就能试水一个新款。

国产品牌一个月能打一个新品节奏、顺着消费者喜好把爆款一波一波推出来的时候,黛安芬却因为体量大、链条长、结构重,始终难以灵活跟上。

尾大不掉,臃肿而笨重,再努力也追不上如今市场的“高速战场”。

最糟糕的,是它固守着高端品牌的定价矜持,却并没有拿出来远超普通品牌的品质。

现在的市场,Ubras 的平均价位在 120 元左右,蕉内、优衣库也基本在 100—200 元区间,但黛安芬动辄八九百的内衣,却没有很大的优势。

舒适度比不上无钢圈品牌,版型偏传统,审美不够年轻,性价比又拿不出手。

在这样的对比下,客户自然越走越远。

如今的内衣行业,早已全面进入国产品牌的“决战期”。

传统外资品牌的光环正在快速褪色,黛安芬不是第一个,也不会是最后一个。

它在中国深耕 30 多年,确实曾代表过一个时代——但那个时代已经结束了。

女性观念变了,消费需求变了,主流渠道变了,传播方式变了,就连竞争对手的形态也完全不一样了。

市场的底层逻辑已经切换,新的时代正在到来。