德黑兰的加油站前又排起长队,一升汽油价格较上月涨了40%;超市里进口药品货架空空,慢性病人只能托人从伊拉克代购——伊朗的民生困境还没缓解,核问题的“紧箍咒”又被勒紧。11月20日,伊朗外长阿拉格齐的一纸信函震惊国际社会:正式终止与国际原子能机构的开罗协议。这位以“温和谈判派”著称的外交官,此刻却用最决绝的方式表态,背后是美欧反复无常的“背刺”。

阿拉格齐能在伊朗外交圈站稳脚跟,靠的是“以柔克刚”的谈判智慧。2015年伊核协议谈判,他作为首席谈判代表,在维也纳的会议室里熬了数十个通宵,用“分步解除制裁”的方案说服各方;今年6月,面对以色列对核设施的空袭,又是他飞赴开罗,花12轮谈判敲定核查合作细节,为伊朗换来了短暂的外交喘息。可谁也没料到,三个月后美英法德就联手“变脸”,推动制裁决议让他的努力付诸东流。

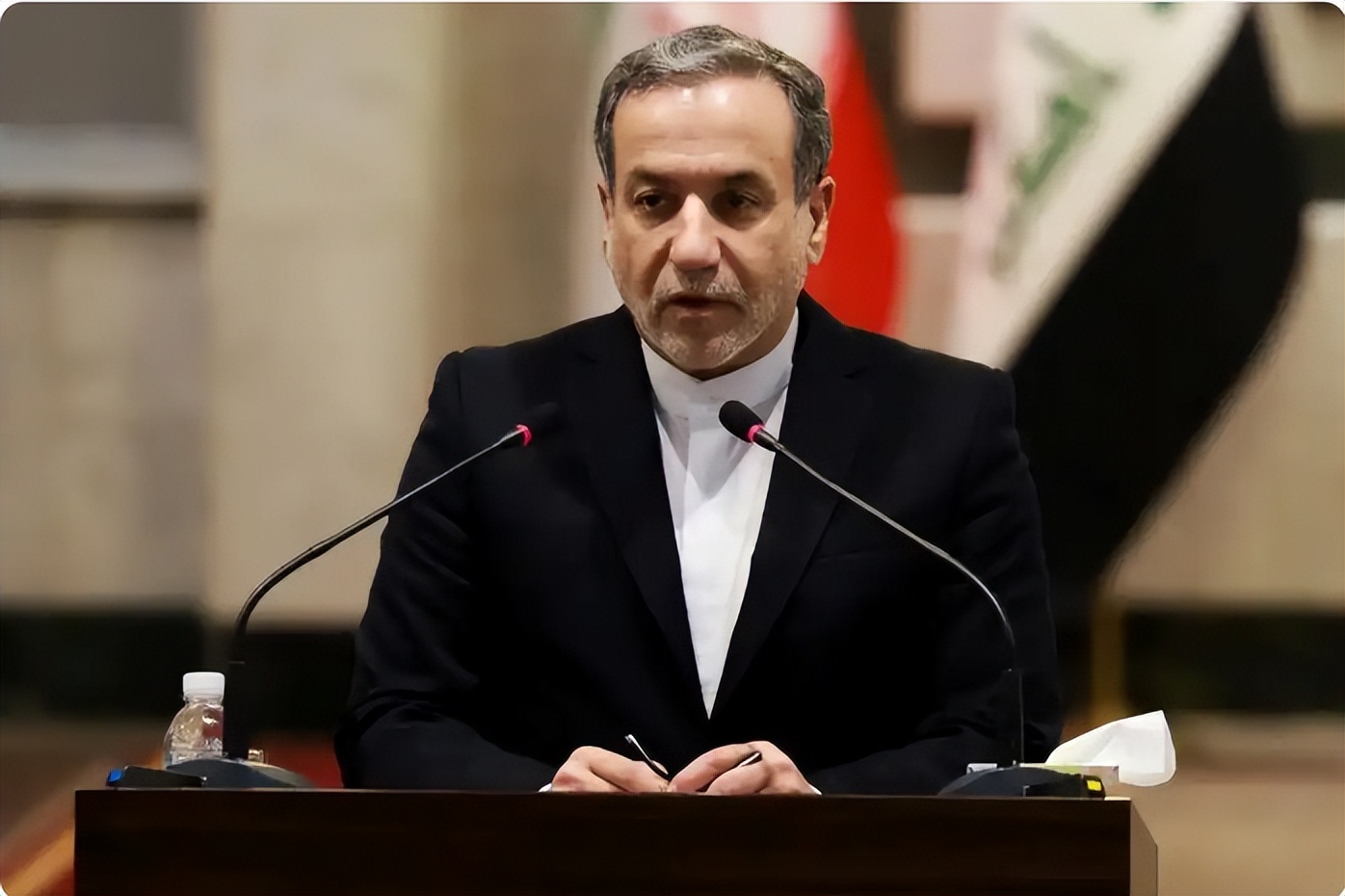

11月20日的外交部发布会,成了阿拉格齐的“反击秀场”。他没有歇斯底里,而是将两份文件平铺在镜头前:一份是开罗协议原文,红笔圈出“双方保持善意互动”的条款;另一份是欧洲三国致安理会的信函。“我们拆了核设施的部分监控设备配合核查,他们却在背后磨制裁的刀”,话音刚落,他就宣布:伊朗已关闭福尔多核设施的3台监控摄像机,“信任是双向的,单向付出叫愚弄”。

美欧的“双面操作”早有迹可循。10月以来,美国海岸警卫队在波斯湾扣押3艘伊朗货轮,截留价值5200万美元的石化产品;德国大众集团突然终止与伊朗的汽车合资项目,导致德黑兰郊区的工厂瞬间裁员1200人。更让阿拉格齐愤怒的是,国际原子能机构尚未出具伊朗违规的正式报告,欧洲三国就抢先启动“快速恢复制裁”机制。“这不是外交,是强盗逻辑”,他在内部会议上拍了桌子。

普通民众的遭遇,成了阿拉格齐硬气的底气。德黑兰市民马赫迪开了家五金店,制裁导致进口螺丝价格涨了3倍,上个月只卖出8把扳手。“我本来盼着开罗协议能让生意好起来,结果欧洲人把我们当猴耍”,马赫迪的抱怨在街头很普遍。阿拉格齐终止协议的消息传出后,德黑兰的广场上甚至出现了支持他的标语,“与其跪着求合作,不如站着守尊严”。

但“破釜沉舟”的代价也很沉重。国际原子能机构总干事格罗西紧急发声,称“这会加剧核问题的透明度危机”;美国则放话“将采取一切必要反制措施”,航母战斗群已在阿曼湾集结。最棘手的是粮食安全——伊朗60%的小麦依赖进口,若制裁升级,面包价格可能再涨50%。阿拉格齐早有准备,当天就给俄罗斯外长拉夫罗夫打电话,敲定了150万吨小麦的援助协议,才算稳住民生基本盘。

欧洲内部的分裂,成了伊朗的“突破口”。德国工商联合会连夜给政府发公开信,警告“制裁伊朗将让德国损失230亿欧元出口订单”;法国道达尔能源公司仍在偷偷与伊朗谈判天然气合作,生怕错过波斯湾的能源蛋糕。阿拉格齐精准拿捏这点,在终止协议后特意强调“愿与遵守承诺的欧洲国家单独对话”,明摆着是给欧洲留了台阶。

阿拉格齐的核心逻辑很清晰:用“终止协议”逼美欧回到谈判桌,用民生牌巩固国内支持,靠俄罗斯牵制外部压力。可这招“以退为进”风险极高——若美欧真的全面升级制裁,伊朗石油出口可能从每天150万桶降至80万桶,本就低迷的经济会雪上加霜。

这场核博弈的本质,是伊朗的生存权与美欧霸权的碰撞。阿拉格齐的强硬,是被反复背叛后的无奈反击;而美欧的步步紧逼,也在将地区局势推向危险边缘。

你觉得阿拉格齐的“以硬破局”能奏效吗?伊朗核问题会不会迎来更危险的转折?欢迎在评论区留下你的判断。