她站在客厅中央,手里捏着一张皱巴巴的电影票根。那是他们最后一次约会的证据。三天前,他收拾行李时动作很轻,轻得像从未在这间屋子留下过痕迹。她幻想过无数种结局——歇斯底里的质问、摔碎的玻璃杯、甚至一句“我恨你”。可他只是拉上行李箱拉链,低头说“照顾好自己”,然后推门离开。关门声很轻,轻到她怀疑这是一场幻觉。冰箱上还贴着两人手写的周末计划,浴室里他的剃须刀安静地躺在角落。她盯着手机屏幕,等待一条“我后悔了”的短信。48小时过去,对话框空白如初。

争吵至少证明对方还在意输赢。摔门而去的人仍愤怒,流泪质问的人仍不甘。沉默不同。它是一堵透明的墙,将情绪隔绝在外。你攥紧拳头砸向虚空,连回音都听不见。一段关系的终结若以沉默收场,像被宣判“你不值得解释”。对方用行动宣告:你的感受、你的追问、你的存在,已无需被认真对待。这种否定不激烈,却渗入骨髓。

某社交平台统计显示,73%的用户认为“冷暴力分手”比激烈冲突更难释怀。一位匿名受访者描述:“他消失后,我甚至希望他出轨。至少我能恨得具体。”心理学研究指出,人类对不确定性的忍耐阈值极低。大脑会反复回放未解决的冲突,试图填补逻辑空缺。沉默留下的黑洞中,受害者被迫自我攻击:“是不是我不够好?是不是我活该?”

1. 逃避责任者的保护壳“不想当坏人”是多数沉默者的潜台词。直接承认“我不爱了”需要勇气,而沉默能将责任模糊化。拖延、敷衍、逐渐疏远——他们用消极抵抗逼迫对方主动离开。

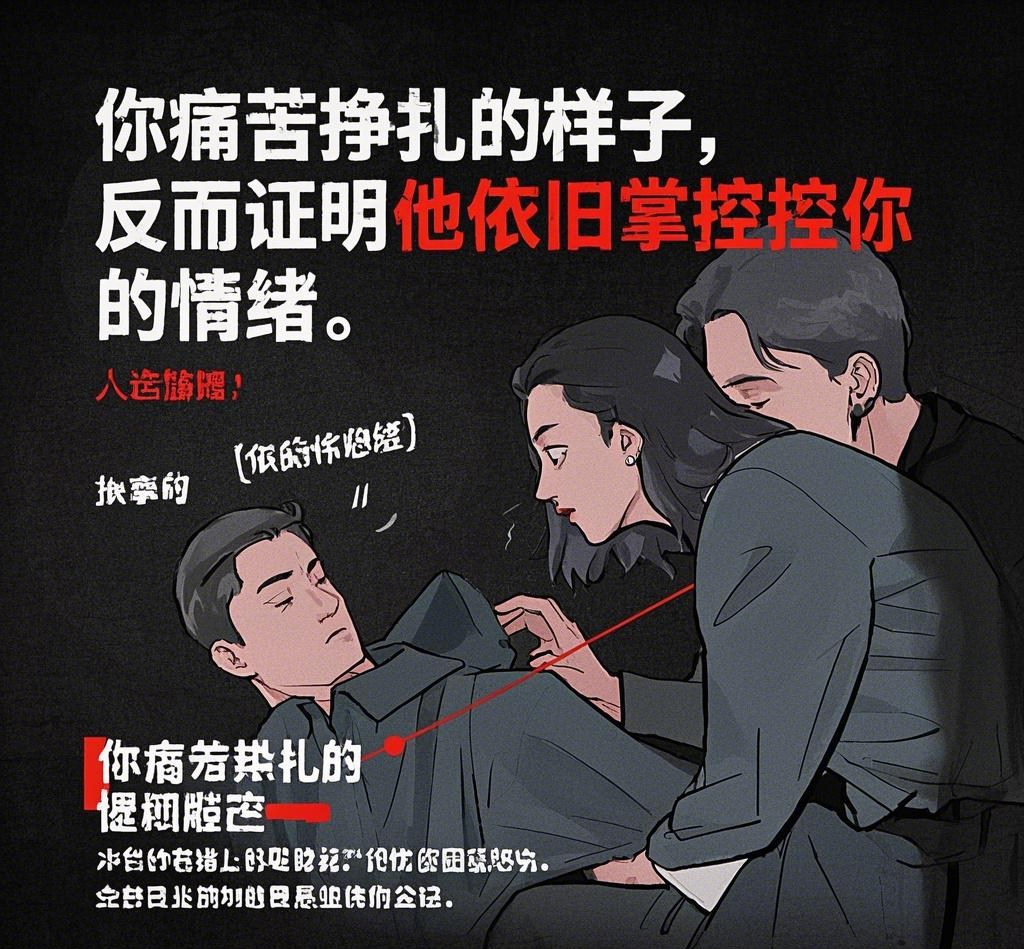

2. 情感透支后的麻木长期矛盾积累至临界点时,有人选择用沉默代替争吵。这不是策略,而是情感机能彻底瘫痪。“说什么都像在撕伤口。”一位男性受访者坦言,“我宁可她当我死了。”3. 权力博弈的终极手段冷暴力本质是精神操控。通过剥夺沟通权利,沉默者成为关系中的裁决者。“你痛苦挣扎的样子,反而证明他依旧掌控你的情绪。”情感咨询师指出。

接受“不被解释”的权利追问“为什么”是人的本能,但有些答案永远不会到来。成年人的世界里,“没有回应”本身就是最清晰的回应。

重建自我叙事把他的剃须刀扔进垃圾桶。把电影票根烧成灰烬。把反复编辑的短信删干净。每清除一件旧物,都在重塑一句潜台词:“我的价值不需要你来定义。”

允许疼痛,但警惕沉溺深夜痛哭不丢人,但别把沉默美化成“深情的证据”。一位女性在日记里写:“我总以为他沉默是因为太痛,后来才懂,他只是懒得痛。”

地铁玻璃窗映出她的脸。妆容精致,高跟鞋踩在地面发出利落的响声。三年后同学会上,他举着酒杯欲言又止。她微笑着碰了碰杯沿,转身走向人群。

当年那扇关上的门,如今成了她世界的边界线。线外是他的沉默,线内是她亲手重建的王国。