上周陪亲戚看志愿表,他拿着手机里的985排名念叨:“去年还在15名的北航,今年怎么冲到11了?”

出炉的2025软科985排名,看着是张名单,实则藏着高考志愿的“新游戏规则”——清北的塔尖地位没动,但有人悄悄“跳级”,有人攥着“特色王牌”逆袭,连选校的逻辑都从“看排名”变成了“盯赛道”。

塔尖没悬念,但“华五”里藏着实力的温差

清北的“双王”位置,每年都是“铁板钉钉”——总分近993分的清华、898分的北大,光科研经费和顶尖学科数量,就把后面的学校拉开了断层。

但紧随其后的“华五”阵营,今年悄悄变了序:浙大凭着农工医的综合实力,把上交挤到了第四;中科大虽然排第七,可它的量子科学实验室,本科生就能跟着院士做项目,不少学生没毕业就拿到了海外顶尖院校的直博offer。

有个读中科大的学生说:“别人问我学校排名,我只说‘我们量子专业,全球能对标的没几所’。”对这些学校而言,排名是“面子”,学科精度才是“里子”——哪怕综合排第七,特色领域里照样是“隐形冠军”。

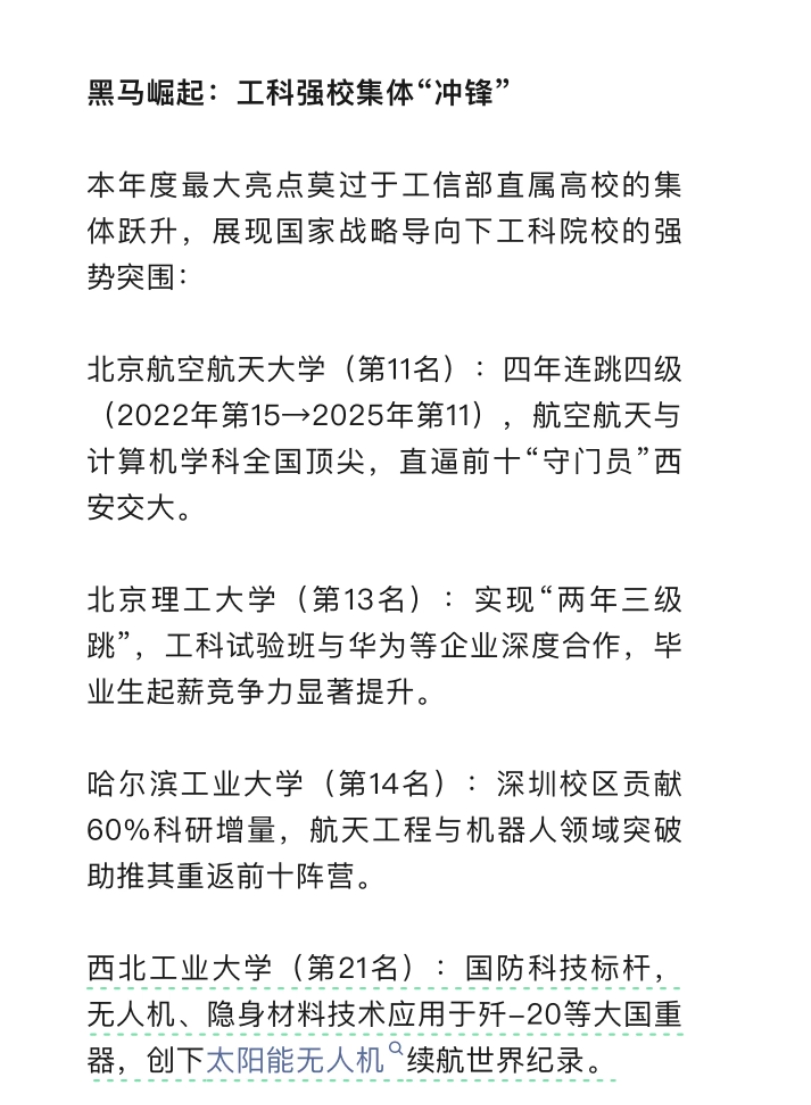

工科强校集体“冲锋”:有人四年跳四级,有人绑定大国重器

今年排名里最扎眼的,是工信部直属高校的集体“往上窜”——这哪里是“排名波动”,分明是国家战略往教育领域递的“信号”。

北航四年连跳四级,从2022年的15名冲到今年11名,它的航空航天专业,实验室里摆着和商飞联合研发的部件,毕业生一半进了航天科技、航天科工,起薪比不少综合类985高了三成;北理两年跳三级,工科试验班和华为共建了“鸿蒙生态实验室”,去年毕业的学生,拿到华为offer的比例涨了27%。

更狠的是西工大——排21名,却握着无人机、隐身材料的“硬科技”,它的技术直接用到了歼-20上,还创下过太阳能无人机的续航世界纪录。今年西工大开了“空天科技卓越班”,本硕博连读,毕业直接对接军工企业,不少分数够得上前15名985的学生,主动降分报了这个班。

这些学校的“涨势”,早不是“学校好不好”的问题——是选它们,就等于站在了国家重点布局的赛道上。

选校逻辑早变了:别盯着排名,要看这三个“坐标”

亲戚家孩子考了650分,纠结是冲排名10的某校,还是选排名21的西工大。我把今年排名里的“潜规则”讲给他听,其实现在选985,早不是“看数字大小”:

先看学科精度,再看综合排名——中国海大排56名,可它的水产养殖是全球第一,毕业进国家级水产研究所是“常规操作”;中科大的量子科学,实验室里的设备是很多综合类985都没有的,读这里的相关专业,等于提前拿到了“高端科研圈的入场券”。

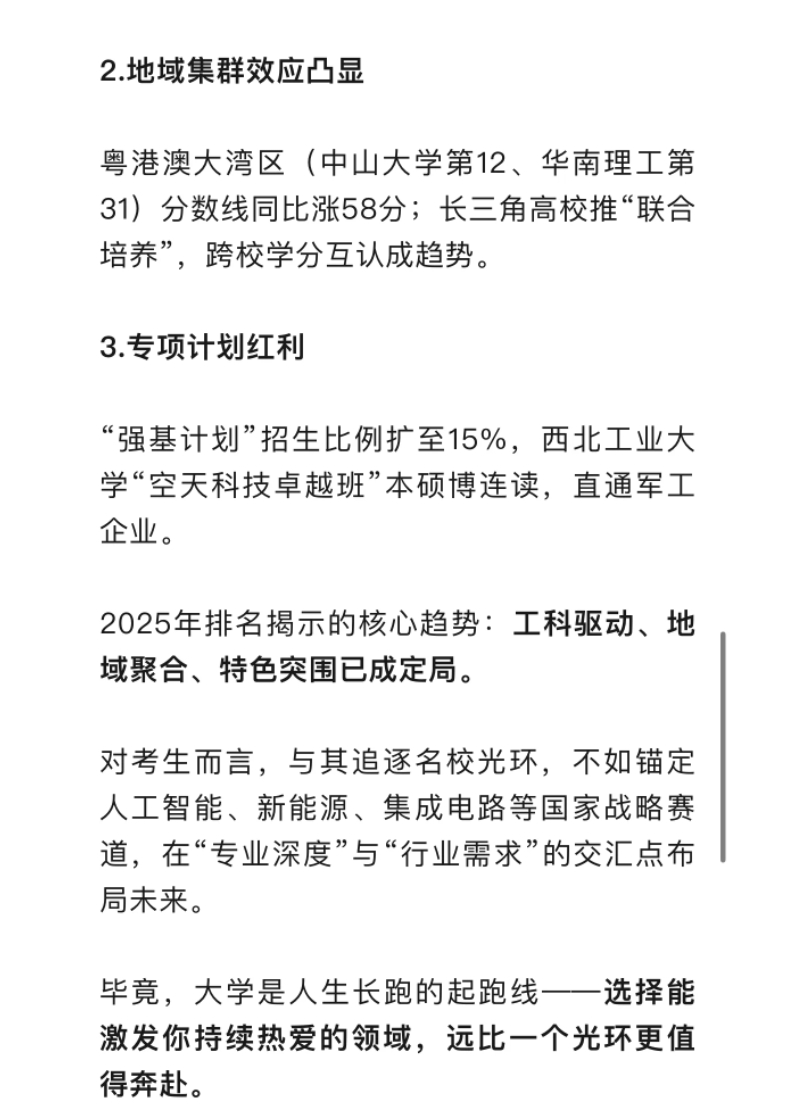

地域集群是“隐形加分项”——粤港澳大湾区的中山大、华南理工,今年分数线涨了58分,因为深圳、广州的科技企业校招,会把这两所学校当成“第一站”;长三角的复旦、上交、浙大搞了“联合培养”,学生能去其他学校修学分,等于同时握着几所顶尖校的资源。

专项计划是“捡漏王牌”——今年强基计划扩招到15%,西工大的卓越班、北航的“航空航天专项”,都是“低分进好赛道”的机会。去年有个学生差5分够不上北航统招线,走强基计划进了航空专业,现在跟着导师做商飞的项目。

这张排名,其实是给考生的“赛道指南”

今年985排名里的“动静”,说到底是句话:大学早不是“混个名校文凭”的地方了。

清北还是塔尖,但更多的机会藏在“往上冲”的工科强校里;排名数字只是“门面”,真正值钱的是“你的专业,能不能踩中行业的风口”“你的学校,有没有绑定国家的需求”。

亲戚家孩子最后选了西工大的卓越班,他说:“排名再高,毕业找不到对口的好工作有啥用?选这个班,至少知道四年后自己能站在哪里。”

最后想问:当大学从“学历跳板”变成“赛道入口”,你选学校时,是先看“排名数字”,还是先想“自己要站在哪个赛道上”?

评论列表