日本是不是真正意义上的战败国,这是一个非常严肃且引人深思的问题。从表面上看,日本在1945年宣布无条件投降,二战以盟军胜利告终。然而,若深入历史进程与现实结果来看,情况则复杂得多。

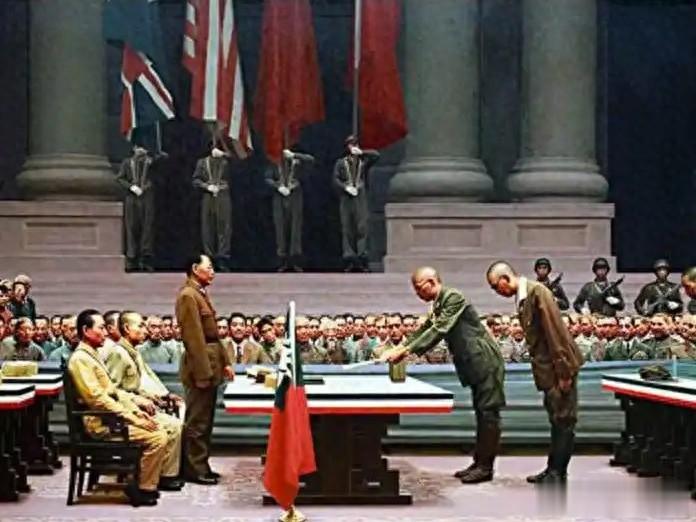

日本无条件投降

从形式上说,日本确实是战败国,因为它接受了《波茨坦公告》,军队被解散,领土被限制,并在盟军占领下进行了政治改革。然而,从实际结果来看,日本在战后所承受的“战败代价”与其在战争中对亚洲各国所造成的灾难之间,存在着令人难以置信的不对称。

尤其在中国战场上,这种不对称更加明显。作为一个在法理上的“战胜国”,中国不仅未从日本获得实质性的战争赔偿,反而在战后继续承受着战争遗留的深远创伤。更值得反思的是,日本在侵华期间从中国掠夺的大量黄金、矿产资源、文物及其他财富,多数并未归还。这些资源在一定程度上为日本战后的经济复苏提供了物质基础,使其得以在短短几十年内重新崛起为世界经济强国。这种情形,在某种意义上近似于“战胜国”向“战败国”变相“支付”了重建成本。

二战后飞速发展的日本

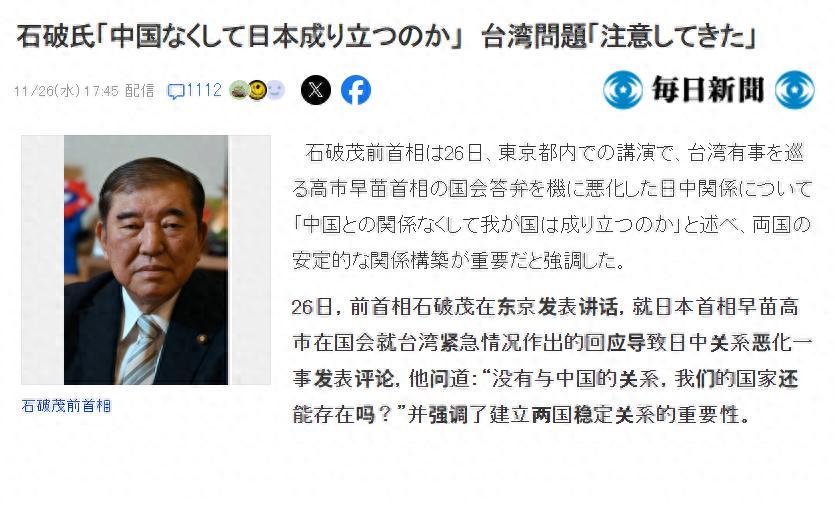

此外,日本至今仍在领土、历史认知等问题上屡屡挑衅中国及其他亚洲邻国,并未表现出传统意义上“战败国”应有的反省与克制。这不得不让人思考:一个真正被彻底击败、并对其行为承担后果的国家,是否还会在战后数十年间持续表现出这样的姿态?

从历史的长河来看,日本虽然在1945年遭遇军事失败,却并未在心理与政治上经历彻底的“战败清算”。而中国,尽管属于战胜国阵营,却因内战、国际格局变动等多重因素,未能真正实现战胜国所应享有的正义与尊严。从这个角度而言,二战在东亚的终结方式,留下了一个未完成的结局:日本未完全承担其战争责任,而中国则未完全实现其战胜国地位所应有的历史正义。

日本还敢挑衅中国

因此,我们或许可以说:日本在形式上是战败国,但在实质层面,它通过战后国际秩序中的特殊安排、冷战背景下的战略价值以及自身的快速重建,实现了某种程度的“软着陆”。而中国,虽然在法律上属于战胜国,却因内外局势的错综复杂,未能将战胜的果实转化为对国家利益与民族尊严的充分保障。这种结构性的历史遗憾,至今仍影响着两国关系的基调与东亚地区的政治生态。