要理解《东坡吟诗》的价值,需先回溯苏轼的 “精神坐标”。

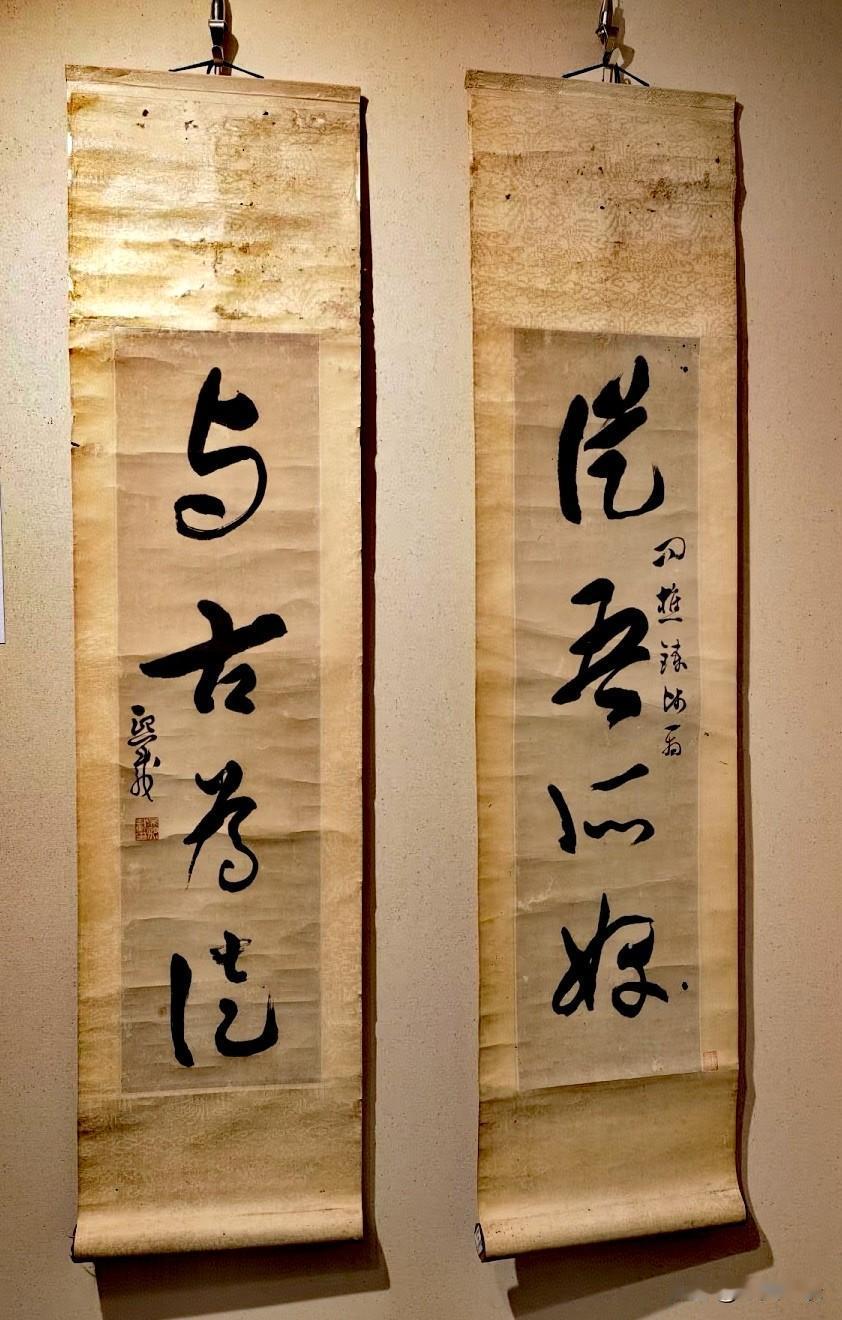

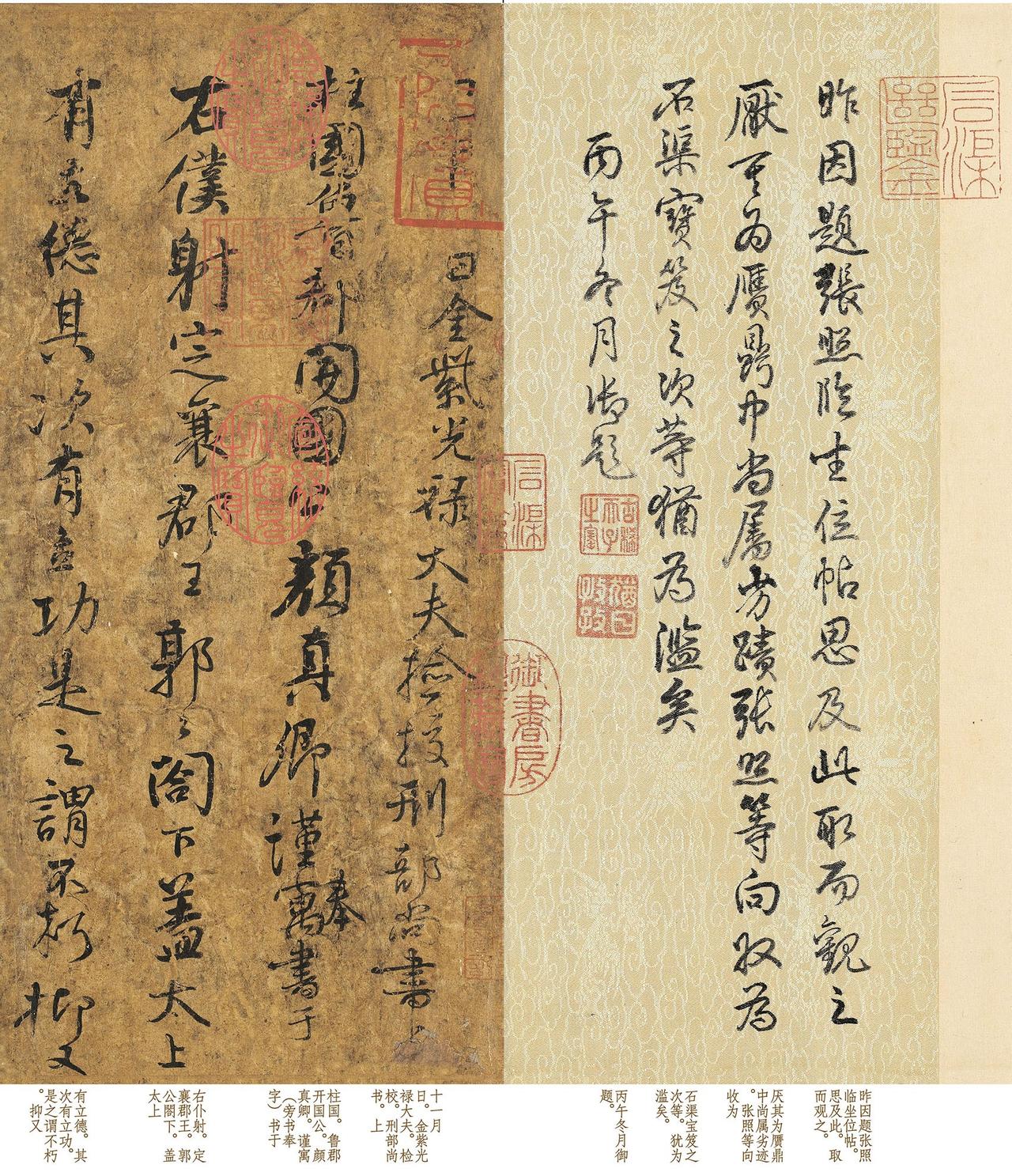

苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,是北宋文坛的 “全能型选手”—— 诗词上,他与辛弃疾并称 “苏辛”,开创豪放词派;散文上,他是 “唐宋八大家” 之一,文章汪洋恣肆;书画上,他的《寒食帖》被誉为 “天下第三行书”,墨竹画开文人画之先河。

但苏轼的伟大,更在于其 **“进退自如” 的人生哲学 **:他一生仕途坎坷,多次被贬,却始终能在逆境中保持乐观豁达。被贬黄州时,他写下《定风波・莫听穿林打叶声》,以 “一蓑烟雨任平生” 的姿态笑对风雨;谪居惠州时,他感慨 “日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”,将苦难化为生活的诗意。这种 “超然物外” 的精神境界,让他成为中国文人精神的 “集大成者”,历经千年仍能引发强烈共鸣。

二、范曾与东坡:跨越千年的精神共鸣范曾选择苏轼作为创作题材,绝非偶然,这源于他与东坡之间深刻的精神共鸣。

范曾本人也是一位兼具 “艺术才华与人生豁达” 的当代文人。他早年历经波折,却始终以笔为剑,在书画领域开辟出一片天地;他的作品充满人文关怀,笔下的历史人物往往寄托着他对精神世界的追求。苏轼的 “豁达”“博学”“超然”,与范曾的艺术追求与人生态度高度契合,因此,他笔下的东坡形象,既是对历史人物的再现,更是对自我精神的投射。

在《东坡吟诗》中,范曾着力刻画的,正是东坡 “不以物喜,不以己悲” 的精神内核。他不追求对东坡外貌的形似模仿,而是通过神态、动作、环境的塑造,传递出东坡的精神气质 —— 这是一种基于深刻理解的艺术创作,让东坡的形象在当代焕发出新的生命力。

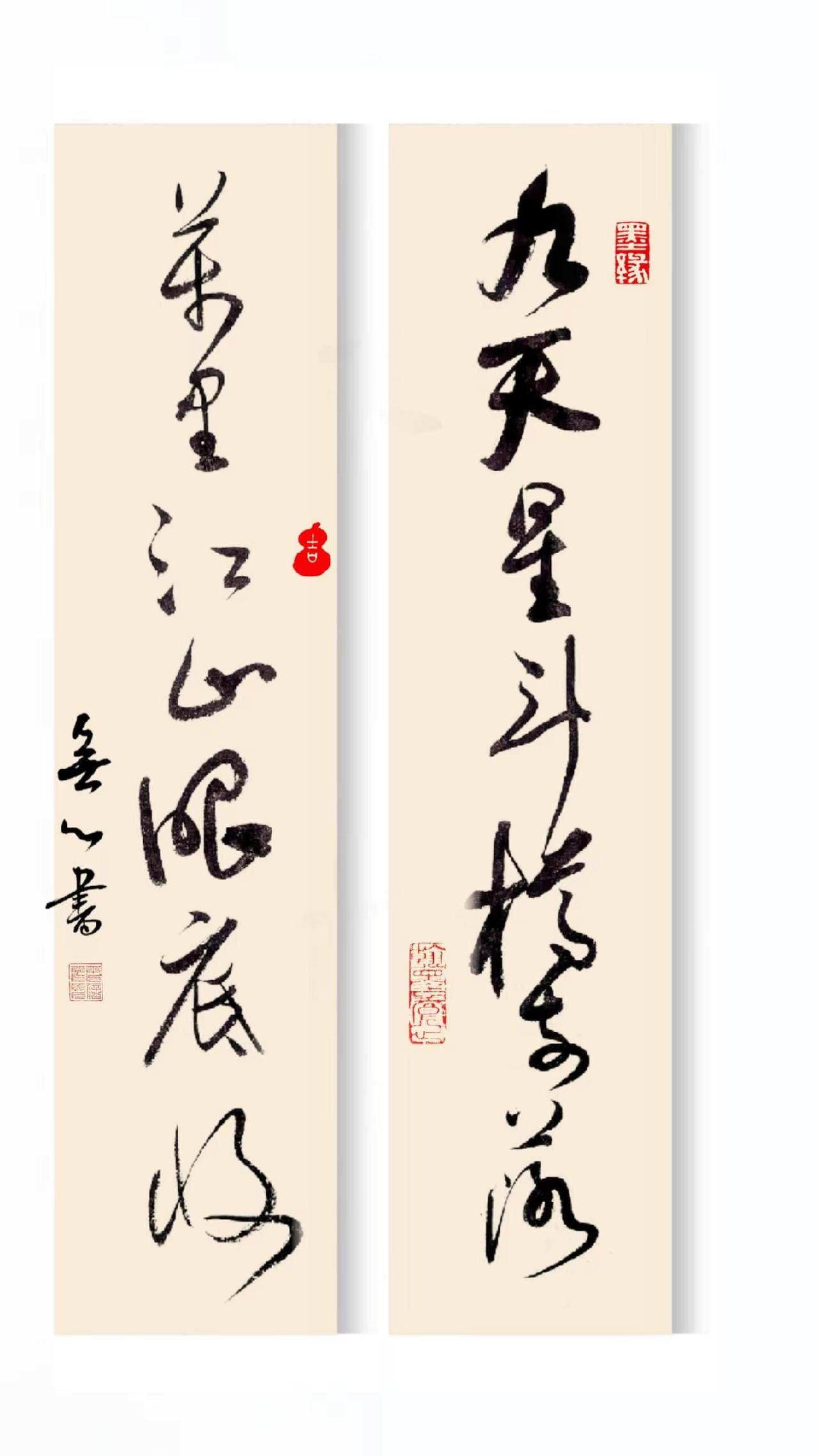

三、《东坡吟诗》的笔墨密码:范曾式人物画的艺术解构这幅《东坡吟诗》,是范曾人物画艺术的典型样本,每一处笔墨都藏着他的艺术思考,我们可以从人物塑造、环境刻画、题款钤印三个维度进行解析。

(一)人物塑造:“神似” 至上的坡仙风骨画中的苏轼,是范曾 “以神写形” 创作理念的完美体现:

面部神态:范曾以简练的线条勾勒东坡的面部,重点刻画其眼神与胡须。眼神微眯,似在沉吟诗句,又似在眺望江山,将东坡的 “博学深思” 与 “超然物外” 表现得淋漓尽致;胡须飘逸,增强了人物的动感与文人气质。

肢体语言:东坡身着宽袍大袖,左手自然下垂,右手轻拈胡须,姿态悠然。这种看似随意的动作,实则经过精心设计,传递出东坡 “胸有成竹”“指点江山” 的文人风范。

服饰处理:以浓墨勾勒衣袍轮廓,以淡墨表现衣褶的虚实变化,尤其是腰间的蓝色腰带,成为画面的视觉焦点,既打破了白色衣袍的单调,又凸显了东坡的身份地位。范曾的线条 “遒劲如铁,流畅如溪”,在衣袍的刻画上体现得尤为明显,每一道线条都富有韵律感。

(二)环境刻画:“乱石惊涛” 的诗意营造画面的背景 “乱石”,是对东坡词《念奴娇・赤壁怀古》的视觉化呈现:

造型夸张:范曾对 “乱石” 的塑造采用了 “意象化” 处理,石块的形状与大小并不完全写实,而是通过夸张的造型,营造出 “乱石穿空” 的视觉冲击力。

墨色运用:以浓淡不一的墨色表现石块的立体感与层次感,有的石块以焦墨勾勒轮廓,有的则以淡墨晕染,墨色对比强烈,让 “乱石” 显得苍劲有力。

意境传递:这些 “乱石” 并非简单的配景,而是东坡精神世界的延伸 —— 它们象征着人生的坎坷与困境,而东坡立于其中却神态悠然,暗示了他 “于乱石间寻诗意” 的豁达心境。

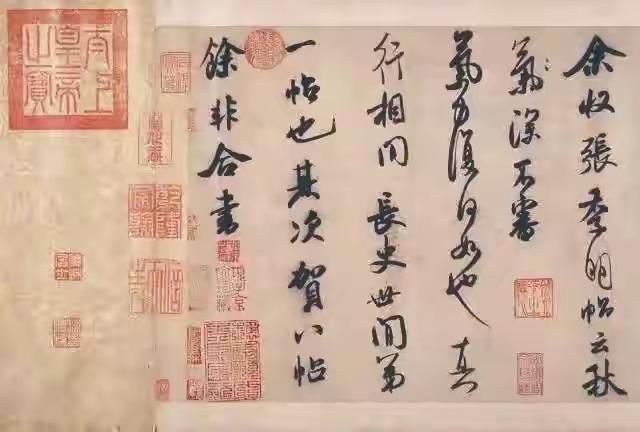

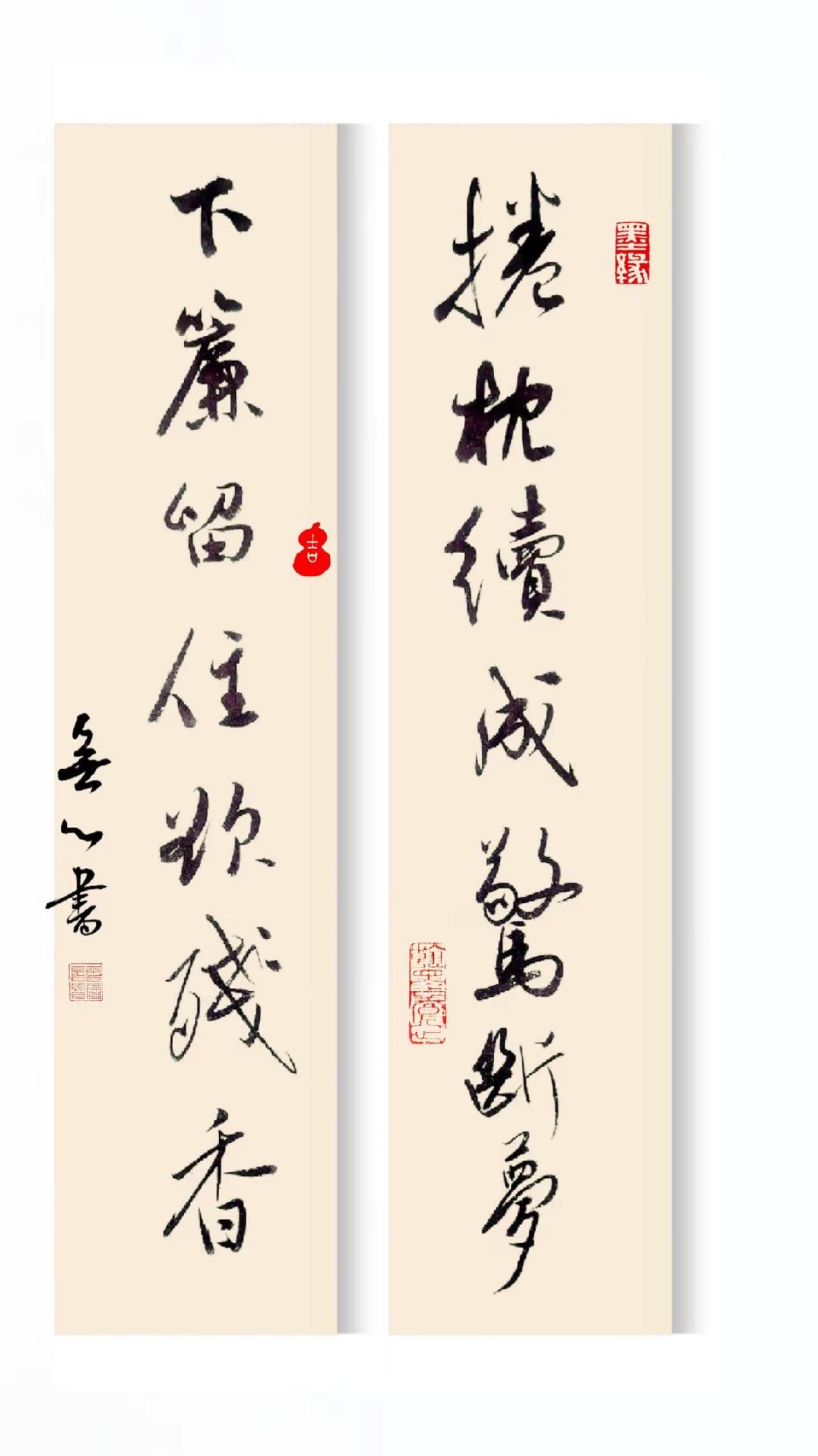

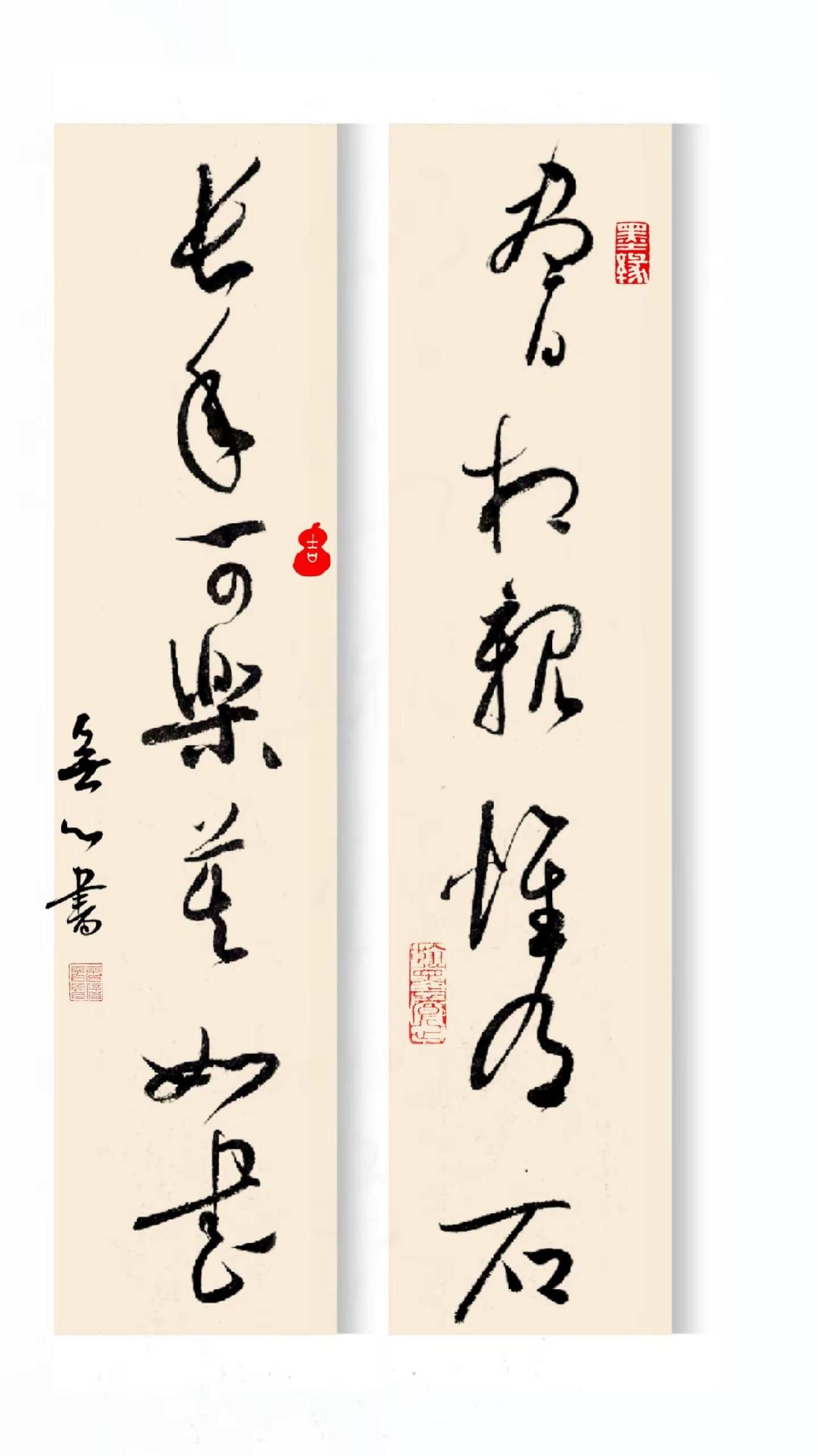

(三)题款与钤印:“诗书画印” 的一体化表达画面右侧的题款 “乱石崩云,惊涛裂岸,卷起千堆雪。辛秋于抱冲斋,十翼范曾”,以及三方钤印(“范曾”“十翼”“抱冲斋”),是范曾作品的 “标配”,也是 “诗书画印” 一体化传统的延续:

题款书法:范曾的书法以魏碑为根基,兼收二王神韵,字体刚劲有力、气韵生动。题款中的 “乱石崩云” 四字,笔力千钧,仿佛能让人感受到赤壁的惊涛骇浪;“十翼范曾” 四字则相对内敛,体现了作者的谦逊。书法线条与画面的笔墨语言相得益彰,共同构建了文人画的艺术范式。

钤印布局:“范曾” 名章、“十翼” 斋号印、“抱冲斋” 闲章的搭配,既平衡了画面的视觉重心,又彰显了作者的身份与格调。印章的篆刻风格古朴典雅,与画面的整体意境融为一体。

四、精神价值:《东坡吟诗》的当代文化意义这幅画的价值,远超 “一幅人物画” 的物理属性,它在当代文化语境中,具有多重精神意义。

(一)文人精神的 “当代传承”在快节奏、高压力的现代社会,苏轼的 “豁达人生哲学” 具有重要的现实意义。《东坡吟诗》以直观的画面语言,传递出 “超然物外”“乐观豁达” 的精神力量,为当代人提供了一剂 “心灵良药”。它提醒人们,在面对生活的挫折与困境时,应如东坡一般,保持内心的平静与豁达,于 “乱石惊涛” 中寻找人生的诗意。

(二)传统文化的 “现代表达”苏轼是中国传统文化的重要符号,范曾以现代的笔墨语言对其进行诠释,实现了 “传统文化现代表达” 的成功尝试。这种尝试,为传统文化的传承与创新提供了思路 —— 不是简单的 “复古”,而是在理解传统精神内核的基础上,用现代人喜闻乐见的艺术形式进行演绎。《东坡吟诗》让年轻一代也能感受到东坡的魅力,从而激发他们对传统文化的兴趣。

(三)艺术收藏的 “价值标杆”作为当代书画界的领军人物,范曾的作品一直是艺术收藏市场的 “硬通货”。这幅《东坡吟诗》,题材经典、笔墨精湛、寓意深刻,具备了 “艺术收藏标杆” 的所有要素:

稀缺性:范曾的人物画创作虽多,但每一幅都是独一无二的原作,稀缺性决定了其收藏价值;

成长性:范曾的艺术地位与市场认可度仍在持续提升,其作品的收藏价值具有长期成长性;

文化性:承载苏轼的文化内涵,让它在艺术价值之外,更具文化收藏价值。

五、收藏与鉴赏:范曾作品的 “入门指南”对于想要收藏或鉴赏范曾《东坡吟诗》这类作品的爱好者,我们可以从以下几个维度入手:

(一)辨笔墨:线条与墨色的 “范曾特质”范曾的线条,源自传统白描却又自成一家,具有 “遒劲、流畅、富有韵律” 的特点,俗称 “范氏线条”。在《东坡吟诗》中,东坡的衣褶、乱石的轮廓,都能看到这种线条的典型表现。而他的墨色,浓淡对比强烈却又和谐统一,尤其是在人物面部与乱石的处理上,墨色的层次变化极具个人风格。

(二)看题材:历史人物的 “精神内核”范曾的作品,题材多聚焦历史圣贤与经典典故,且每个题材都有其深层的精神指向。收藏或鉴赏时,需理解题材背后的文化内涵,如《东坡吟诗》的 “豁达超然”、《老子出关》的 “道法自然” 等,这种对 “精神内核” 的理解,是鉴赏范曾作品的关键。

(三)查出版与来源:作品的 “身份认证”正规的范曾作品,通常会有出版记录或明确的来源出处。收藏时,需关注作品是否有权威出版物收录,或是否来自可靠的收藏渠道,这是确保作品真实性与收藏价值的重要保障。

六、结语:一纸水墨里的千年回响范曾的《东坡吟诗》,以东坡的精神风骨为魂,以范氏笔墨为骨,在 68.5cm×45cm 的尺幅之间,奏响了一曲跨越千年的精神乐章。它是范曾艺术风格的集中体现,是苏轼文化精神的现代表达,更是当代艺术收藏的价值标杆。

在这幅画中,我们看到的不仅是笔墨的精妙、造型的生动,更是一种 “文人风骨” 的永恒闪耀,一种 “豁达超然” 的精神传承。它提醒我们:无论时代如何变迁,苏轼的精神火种都不应熄灭;无论艺术形式如何创新,传统文化的精神内核都值得坚守。

收藏它,是收藏一段文人传奇;鉴赏它,是品味一种艺术风格;传承它,是延续一份精神担当。这,便是范曾《东坡吟诗》的终极价值 —— 它从未只是一幅画,而是一种穿越时空的精神力量,在当代依旧熠熠生辉。