填志愿那几天,办公室刚高考完的实习生盯着志愿表皱眉头:“老师,都是211,为啥中央财经和新疆大学的分数线差了快100分?”

这话戳中了很多家长和考生的盲区——“211工程”本是“重点建设大学”的统称,但二十多年过去,这些学校早已走出了截然不同的轨迹。有人成了行业里的“金字招牌”,有人却成了考生眼里“兜底的选择”。

一、TOP级211:“行业天花板”的入场券

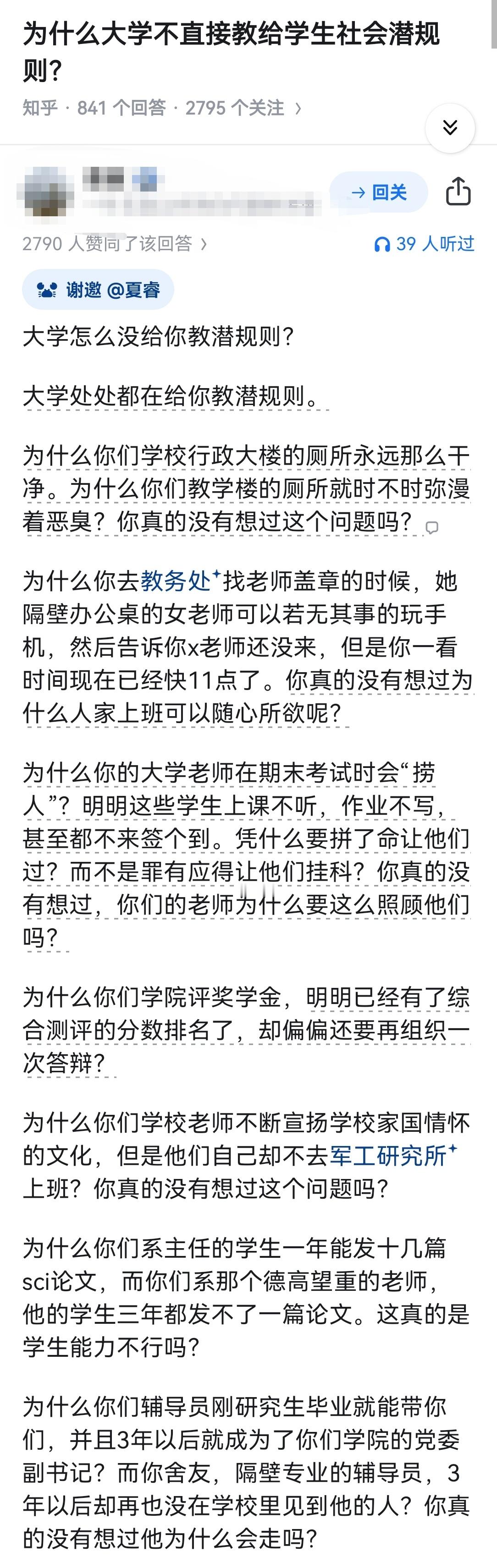

打开招聘软件,金融机构的校招栏里,“中央财经、上海财经、对外经贸”几乎是默认门槛;红圈律所的实习生名单里,中国政法的学生占了半壁江山;外交部的招考现场,北京外国语的毕业生能和面试官用三四种语言交流。

这些TOP级211,早跳出了“综合大学”的框架,成了“行业黄埔”。

我表妹当年高考超一本线80分,放弃了末流985,选了上海财经大学的金融专业。“毕业校招会,门口排队的都是投行、券商,起薪直接开到20万。”她现在在沪上一家基金公司做分析师,朋友圈里晒的不是加班,是跟着项目组去香港路演的机票。

北京邮电大学的通信工程、西安电子科技大学的计算机、中国传媒大学的新闻传播,都是同理——它们的招牌,是“专业实力+行业资源”堆出来的。哪怕你是这些学校的普通本科生,只要没挂过科,对口行业的企业都会主动递来橄榄枝。

二、中上211:“性价比选手”的安稳路

比起TOP级211的“拔尖”,中上梯队的211,更像“稳扎稳打”的代表。

北京交通大学的交通运输、南京航空航天的飞行器设计、西南财经的会计学,这些专业不算“站在风口”,但胜在“需求稳定”。

我高中同学小林,当年分数够不上北邮,去了北京交通大学读物流管理。“毕业进了中铁,管的是京津冀地区的货运调度,虽然不像互联网公司赚得多,但五险一金顶格交,节假日从不加班。”他说,身边同校的同学,要么进了国企设计院,要么考了交通局的公务员,“日子不算大富大贵,但踏实。”

这些学校的优势,是“学科有特色,地域有资源”。比如上海大学靠着长三角的产业集群,毕业生进外企的比例常年居高;苏州大学依托苏州的制造业基地,材料、纺织专业的学生刚毕业就能拿到大厂的offer。

三、中流到末流211:“标签”之外,得拼自己

再往下走,中流、中下乃至末流211,“211”的标签更像“敲门砖的底色”,但能不能敲开门,得看个人。

我老家邻居家的孩子,当年考了郑州大学的化学专业——这是中流211里的“综合性院校”。“学校牌子够用来过简历关,但面试的时候,HR更关心我有没有进实验室做项目,有没有拿过竞赛奖。”他后来考了中科院的研究生,才在药企里拿到了研发岗的offer。

末流211的处境更现实。东北农业大学的农学、新疆大学的汉语言文学,这些专业本身就业面窄,加上学校地域优势弱,很多学生要么拼了命考研“往上走”,要么考公、考教资求个稳定。

去年碰到一位延边大学的毕业生,学的是朝鲜语专业,“学校是211,但我们专业在南方没什么名气,我毕业先去了韩语培训机构当老师,攒了两年经验才跳去外贸公司做翻译。”

四、选211,到底选的是什么?

现在回头看,211的“分层”,本质是“资源集中度”的差异——

TOP级211,是“行业资源+地域红利”的双重叠加;中上211,是“学科特色+就业稳定”的平衡;而中流及以后的211,更多是“学历门槛的保底”,剩下的得靠学生自己填内容。

考生和家长总在问“选学校还是选专业”,但211的分层告诉我们:选211,是选“这个标签能给你带来的资源上限”。

只是,当“211”不再是“一劳永逸”的保障,当不同梯队的学校拉开了就业差距,我们是不是该重新思考:高考填志愿时,除了“学校排名”,是不是更该看清“这个学校能帮你拿到什么样的未来”?

当你的分数够到211的线时,你会优先选TOP级的冷门专业,还是末流211的王牌专业?