很多人提起巴西,脑海里总会自动播放明信片:热情的桑巴舞娘、张开双臂的基督像、一望无际的亚马逊雨林...仿佛一个充满异域风情的人间天堂。

但滤镜之下呢?

这个国度确实有其迷人之处,但从便利度、效率到安全感,现实的巴西,可能和许多人的憧憬有着不小的落差。

01 便利与效率?巴西有自己的节奏如果你是个重视服务效率和旅行便利度的游客,那么巴西可能会让你频频皱眉。

赤道国家的慵懒气质在这里被无限放大——咖啡厅的服务生可以花半小时慢悠悠擦拭一张桌子。

当地人甚至会略带自嘲地告诉你,他们思维节奏慢。这与其说是缺点,不如说是刻在基因里的享乐主义在作祟。

语言是另一道坎。在东南亚用中英双语点餐是寻常事,但在巴西,即使圣保罗的星级酒店前台,也可能操着浓重的葡语口音,英语普及度相当有限。

水质问题也是现实,桶装水是必备,别指望像在日本那样畅饮自来水。

酒店体验更可能颠覆想象。800雷亚尔档次的酒店,品质可能只相当于国内普通连锁酒店水准。

亲身经历:在里约一家五星级酒店,工作人员竟建议客人用咖啡壶加热食物!洗一件T恤张口就要接近300雷亚尔。

网络?视频会议时那频繁卡顿的画面,仿佛是这个国家现代化进程的缩影。

当涉及正经事务,效率挑战想象力。比如去银行办一张本地卡,从预约到最终激活,经历数次排队、文件反复提交,耗上大半月是常态。 如果没有足够的耐心和持续跟进,简单流程也能变得遥遥无期。

更有甚者,每周日的巴西宛如被按下了暂停键,上演着一幕末日电影:大片商铺关门谢客,医院只留急诊,警局唱空城计,连街角面包房都高挂歇业牌。周日突发状况?请耐心等待周一的曙光。

02 安全滤镜?现实并非处处狂欢安全问题,是巴西旅游无法回避的沉重话题。夜幕下的里约,魔幻现实主义色彩浓重:科帕卡巴纳海滩游人如织,灯光璀璨;

然而仅仅转角处,街头游荡的流浪汉和伺机而动的骑自行车劫匪就可能打破平静。后者尤其危险,目标明确——你的手机、钱包。

所有当地人的忠告都出奇一致:夜晚非必要不出门,避免与可疑人员有任何眼神接触。一旦直觉告诉你危险,立刻绕道!

这里诞生了球王贝利,也孕育着全球最危险的贫民窟。如今,贫民窟甚至成了一种另类的旅游项目,但规则由当地势力制定:必须报备、必须跟指定团队、严守规矩。任何越界行为,都可能招致无法预料的危险。基督像张开双臂拥抱的方向,是富人区;而山脚下的阴影里,是截然不同的世界。

剥开旅游宣传的糖衣,巴西生活的日常也可能让人咂舌。

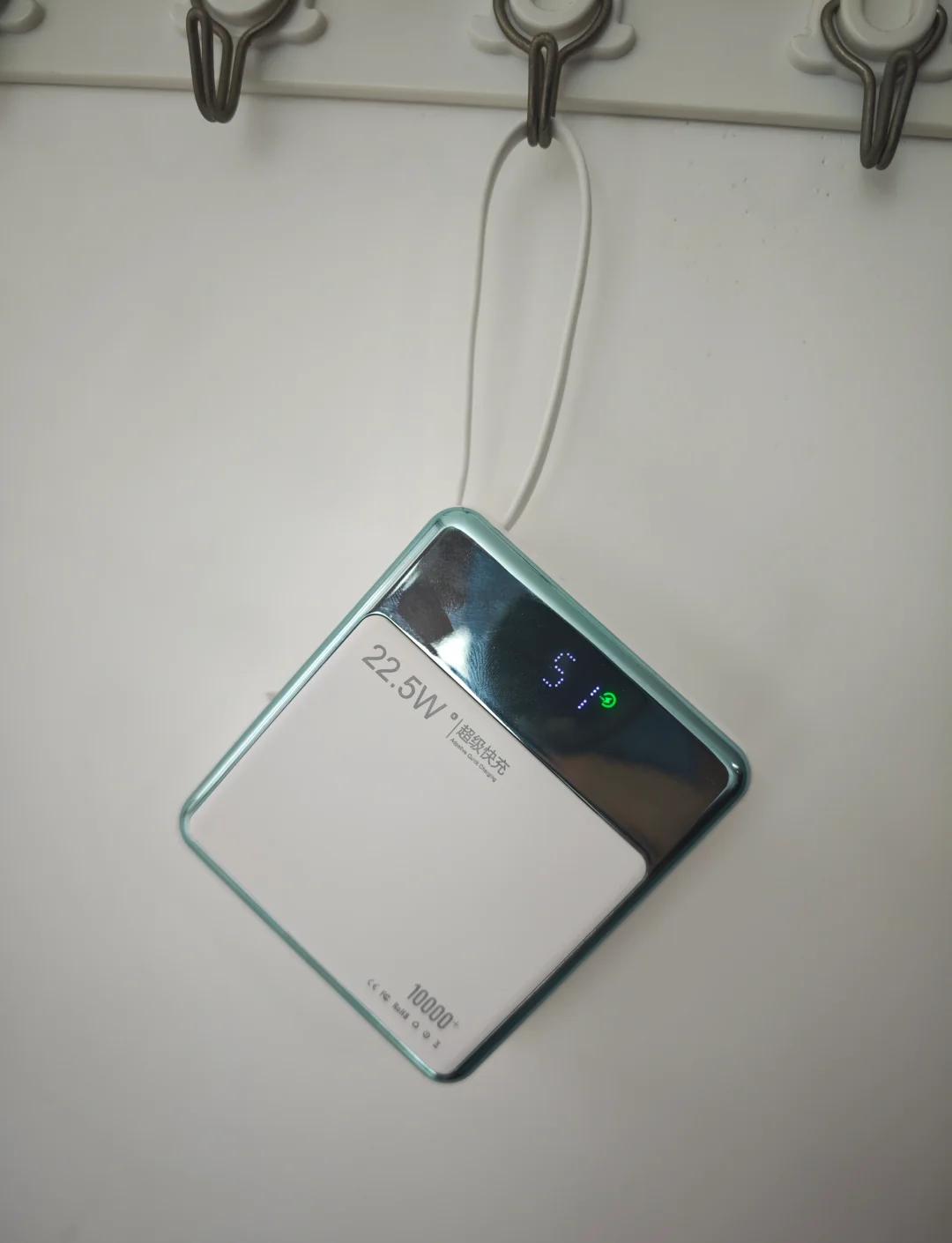

物价畸高是直观感受。一个在国内百元左右的普通国产充电宝,在巴西电子市场轻松标价200雷亚尔甚至更高,翻了两三倍稀松平常。

逛逛商场货架,你会发现一个触目惊心的现实:从日用品到家电,高达九成的商品贴着中国制造标签。畸高的进口关税下,普通工人的月薪,可能刚够买两双像样的运动鞋。

饮食口味是另一道门槛。巴西厨师似乎偏爱两个极端:要么把三文鱼浸泡在蜂蜜奶酪酱汁里,要么给牛排裹上厚厚的盐粒铠甲。最魔幻的是那些表面齁咸的烤肉,切开后内里却淡而无味。

寻求清淡蔬菜?这里的绿叶菜种类稀少堪比沙漠绿洲。

国菜奴隶饭,由黑豆炖煮猪肉、猪肺、猪尾等,口味极重,未必适合所有人。建议自备维生素片。

曾有旅居当地的朋友分享过圣保罗的希尔顿酒店体验:从高层房间望出去,高楼大厦林立,但许多外墙斑驳陈旧——这无声诉说着一个事实:这里几十年前曾经历过繁荣,但发展已然停滞甚至倒退了。这景象,足以让来自发展中国家的游客心生感慨。

更令人深思的是教育的困境。询问当地人对巴西教育的看法,一位老师曾自嘲般地说没救了。

他解释道,巴西教育体系堪称行为艺术:高中生无需高考即可直升本科,硕士阶段更像是校园续费,知识转化率并非核心考量。

他甚至误以为笔者想送孩子来读书,语重心长地劝诫:除非有不得不来的理由,否则不必对这片土地抱有不切实际的幻想。

那么,巴西真的一无是处吗?

当然不是。它独特的文化、狂欢的基因、壮阔的自然风光,依然吸引着无数游客。正如部分游客直言,对于不移民或长住的人而言,体验其热情活力和独特风情也是一种价值。毕竟人生有限,应当丰富多彩!埃塞俄比亚美女或许是非洲大陆公认的明珠,但巴西的热情与奔放同样有其魅力。

总的来看:

巴西,绝非滤镜下的乌托邦,也不是想象中的地狱。它是一个优缺点极其鲜明、充满矛盾与张力的普通发展中国家。

你可以欣赏它的独特风情,享受当下的热情与活力,但请务必褪去那层过度美化的滤镜,对它的效率短板、安全挑战和物价现实有清醒认知。

旅行的意义在于体验真实,而非沉溺于幻想。带着开放的心态和充分的准备,巴西的旅程依然可以精彩纷呈——只是这精彩,源于它的复杂本色,而非虚幻的吹捧。