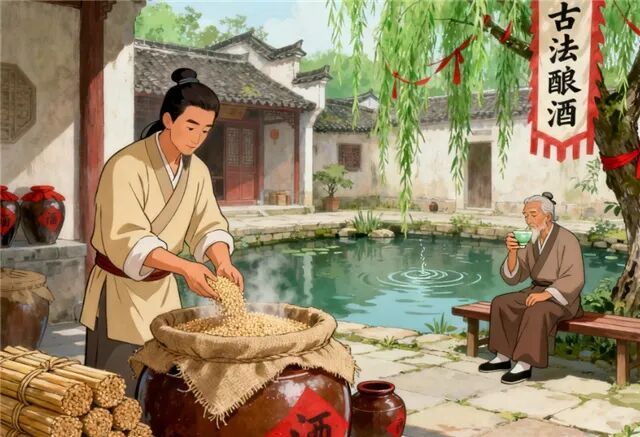

对于酒的起源,世人众说纷纭,有人认为,这是大自然的无心馈赠。据传,在岩洞深处,一堆野果经岁月发酵,流淌出醇香的浆液,恰好被觅食的猿猴“偶遇”,于是,便有了“尝于石岩深处得猿酒”的缥缈传说。及至清代文人笔下,竟愈传愈奇,说两广“猿以稻米杂百花所造”,于石穴中藏纳五六升之多,且言之凿凿,“味最辣,然绝难得。”彼时的酒,似乎超然于礼仪风雅之外,纯属大自然的造化,是世间生灵对自身酒醉的初探。

千百年后,人们为酒分门别类,什么蒸酒、酿造酒、配制酒,林林总总,不一而足,并美其名曰“杜康”“屠苏”“忘忧君”。当人们手捧精致酒器,高谈什么“酒文化”时,可曾想过:这被赋予了万千意义的杯中物,其所谓的“文化”,究竟从何而来?是酒与生俱来的禀赋,还是后人附会的华裳?

其实,酒的存在,远比人类文明更为古老。商周时期,酿酒技术已趋成熟,《诗经》中“十月获稻,为此春酒”的吟唱,便是谷物酿酒的明证。出土的青铜爵、斛、角等酒器,纹饰繁复,工艺精湛,从某种意义上讲,那是礼仪与秩序的象征,但在“酒池肉林”的典故中,却不幸沦为商纣王穷奢极欲的实证。此时的酒,未曾有什么意向选择,却被人类的欲望烙下原罪的印记。与其说是文化载体,倒不如说是权力与欲望的映射。

真正让酒与“文化”深度交织的,是历史长河中那些文人墨客。东汉末年,一代枭雄曹操与刘备青梅煮酒,纵论天下,“天下英雄,唯使君与操耳”的豪语,让酒一跃而成为权谋与胆识的媒介。而“何以解忧,唯有杜康”的喟叹,更将酒提升至慰藉心灵、抒怀咏志的哲思高度。盛唐时,李白以酒为友,那“天若不爱酒,酒星不在天”的狂放,“莫使金樽空对月”的旷达,让酒蝶变为浪漫与自由的化身。且以千金换美酒,在醉意朦胧中挥洒“天生我材必有用”的狂傲,于推杯换盏间抒发“古来圣贤皆寂寞”的孤傲,诗与酒,在他身上浑然融为一体,酒也因此浸透了诗的芬芳。

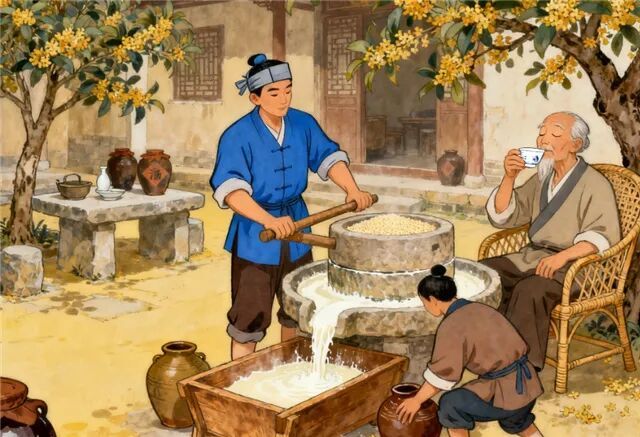

至宋代,文人将酒文化推向一个更为内敛雅致的境界。大文豪苏轼不仅爱酒,且躬身实践,其《东坡酒经》所载酿酒之法,亦与现代工艺颇为契合。被贬惠州时所酿“罗浮春”,凝萃山水之灵气,承载了他随遇而安的豁达。其“把酒问青天”的无奈,“诗酒趁年华”的洒脱,“对一张琴、一壶酒、一溪云”的淡泊,一下子就将酒升格为文人人格与生活美学的载体。而才女李清照笔下的酒,则别具婉约情致。“沉醉不知归路”的欢愉,“浓睡不消残酒”的慵懒,“忘了除非醉”的忧思,酒竟宛若情感的棱镜,映照出词人在生命各阶段的悲欢离合。

从曹操的雄浑到李白的飘逸,从苏轼的旷达到李清照的温婉,酒在文人手中,完成了从物质饮品到精神图腾的升华。当然,酒能担此重任,亦有其物质本性为依托。其醇香能愉悦人的感官,其酒性能令人放松戒备、袒露真情、激发灵感。正是这独特的物理属性,酒为人类情感的投射提供了绝佳的幕布。于是,人们便自然而然地认为:酒,有文化。

然而,这文化果真为酒所固有吗?猿猴酿酒,不解风雅;自然发酵,何来哲思?酒始终是酒,清澈或浑浊,辛辣或甘醇,其物理本质一直未变。变的,是持杯的人,是人类在不同阶段投射其中的不同心绪。酒,不过是一面镜子,只是映照出了世人的勇毅与怯懦、风雅与粗鄙、欢愉与忧愁。

但这份由文人墨客铸就的风雅,并非酒文化的唯一面目。在历史的流变中,与之并存的,甚至后来居上的,是另一幅截然不同的场景。不知从何时起,酒桌开始沦为名利场,饮酒也异化为攀比与胁迫的工具。“以酒量论英雄”的陋习横行,强制劝酒、灌酒之举不绝于世。有人将酒后失德归咎于酒,妄言“喝多了,身不由己”。殊不知,酒如火,可焚尽平日伪装,饮酒中显露的举止,才是自己本来的面目。酒后吐真言者,心底自有真诚;酒后现暴戾者,胸中本无涵养;酒后为恶者,内心早失敬畏。酒从来不曾让人变坏,只不过让坏人的本质无处藏匿罢了。至此,所谓的“酒文化”,已与风雅的本质背道而驰,沦为世俗的糟粕,令人深感痛心。

所幸,时代潮流奔涌向前,世人已经开始对此进行反思与拨乱反正。随着人们健康意识的觉醒,“理性饮酒”已成为共识;民法典的颁布,亦为强制劝酒等陋习敲响了警钟。更为可喜的是,品鉴文化的兴起,让酒的价值回归其本身。人们开始像品鉴葡萄酒一样,探寻酒的历史、工艺、香气与口感层次。而葡萄酒、精酿啤酒等酒类的多元化选择,也让酒文化在推进过程中重新焕发生机。

回望酒的历史,从岩洞猿酒到今日之绝世佳酿,从商周青铜到现代水晶,酒始终默然不语,冷眼旁观着人类的文明变迁。人们为它铸造华美的容器,赋予浪漫的情怀,让它承载礼仪,激发灵感,见证离合。种种迹象表明:酒真的含有文化。

然则,酒究竟有没有文化?答案或许是:酒本身并无文化,其文化,实为人类内心世界的投射。当我们心怀敬畏之意,它便是“壶里乾坤大”的风雅;当我们以放纵之态,它便是“酒池肉林”的荒淫。那些流传千古的诗篇,那些煮酒论英雄的豪情,皆是人类将自身的情感、理想与风骨倾注其中,才让这种液体有了温度与深度。同样,酒桌陋习亦是人性阴暗的投射,但无论如何,尚不足以抹杀酒所承载的正面价值。

时至今日,新人新事新风尚,我们应该为酒卸下过重的功利枷锁,使其回归本真。酒可以是情感的纽带,是心灵的慰藉,是灵感的泉源,但绝不是攀比的筹码、胁迫的依仗。当人们能以理性、文明持杯,在觥筹交错间守住人性底线,从醇香四溢中品出历史厚度,在浅吟慢酌中读懂匠人初心,这时的酒文化,才是真正值得传承的、有生命力的文化。

岩洞猿猴今何在,渐行渐远渐无讯。但那一缕经由自然发酵的醇香,依旧在时光中静静流淌。酒有无文化,或许已非关键。关键在于,持杯俯仰的我们,能否守住内心的澄澈,让这杯中之物,始终映照出人性中最本真的灵光。毕竟,壶里乾坤,杯中日月,无非是人心与性灵的投射,如此而已。

作者简介

范利青,男,河南淅川人,人力资源管理师、工程师,爱好文学,记录生活本真,收藏点滴美好,曾在《中国作家网》《中国诗歌网》《西安日报》《三角洲》《人民作家》《大河文学》《南粤作家》《深圳文学》《儒林文院》《顶端新闻》《生态环境学》等不同媒体期刊发表散文、诗歌、论文多篇,有作品入选《中国当代散文精选300篇》。