在现代农业生产中,氨基酸肥料因其能够直接被作物吸收、增强作物抗逆性、改善品质等优势,日益受到种植者的青睐。然而,许多农户发现,同样的氨基酸肥料在不同田块中的效果差异显著。这背后的关键因素之一,就是土壤pH值在默默发挥着“隐形调节器”的作用。

氨基酸的化学特性:随环境而变的“两性性格”

氨基酸分子中同时含有酸性的羧基(-COOH)和碱性的氨基(-NH₂),这种特殊的化学结构使其成为“两性电解质”,其带电状态和溶解度完全由周围环境的pH值决定。

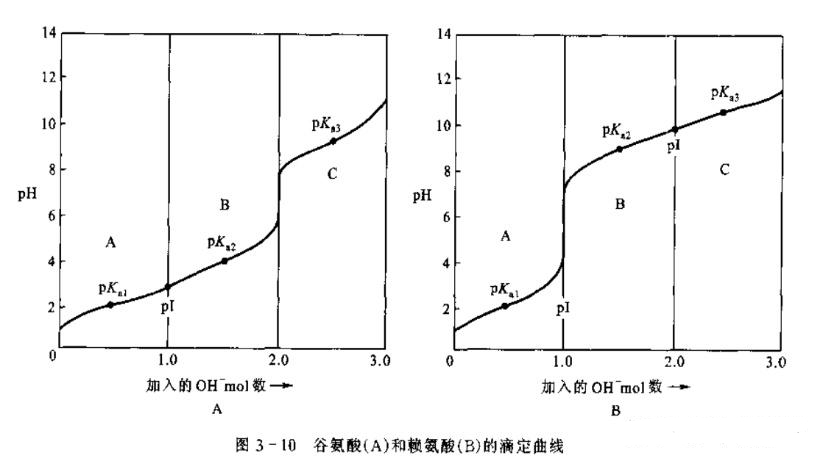

每种氨基酸都有一个独特的“等电点”(pI)——即氨基酸分子净电荷为零时的pH值。在等电点时,氨基酸的溶解度最低,极易被土壤颗粒吸附或形成沉淀;当环境pH低于等电点时,氨基酸带正电荷,易与土壤中带负电的胶体结合;当pH高于等电点时,氨基酸带负电荷,溶解度增加但容易随水流失。

以农业生产中常见的氨基酸为例:赖氨酸的等电点约为9.7,在酸性土壤中容易被黏土矿物吸附而降低有效性;甘氨酸的等电点约为5.97,在中性至微酸性土壤中表现出最佳的溶解性和生物活性。

pH对氨基酸稳定性的双重影响

土壤pH不仅影响氨基酸的存在形态,还直接关系其化学稳定性。极端pH环境会加速氨基酸的分解,导致养分损失。

碱性土壤(pH > 8)的挑战:碱性环境促使氨基酸的酰胺键水解,分解为氨气和羧酸根,同样造成氮素损失。此外,碱性土壤中钙、镁离子易与磷酸根形成沉淀,间接影响作物对氨基酸养分的吸收。

酸性土壤(pH < 6)的问题:在酸性条件下,氨基酸容易发生脱氨反应,导致氮素以氨气形式挥发。同时,酸性环境会促进铝离子和铁离子的溶解,这些金属离子与氨基酸形成不溶性复合物,显著降低其生物有效性。

微生物活性:pH调控的“转化工厂”

土壤微生物是氨基酸分解和转化的关键驱动力,而它们的活性高度依赖于土壤pH条件。

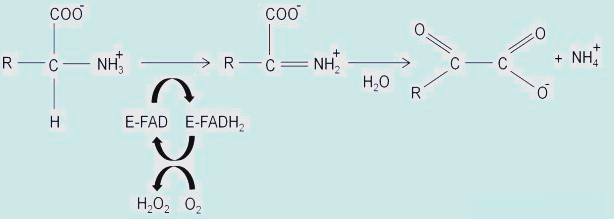

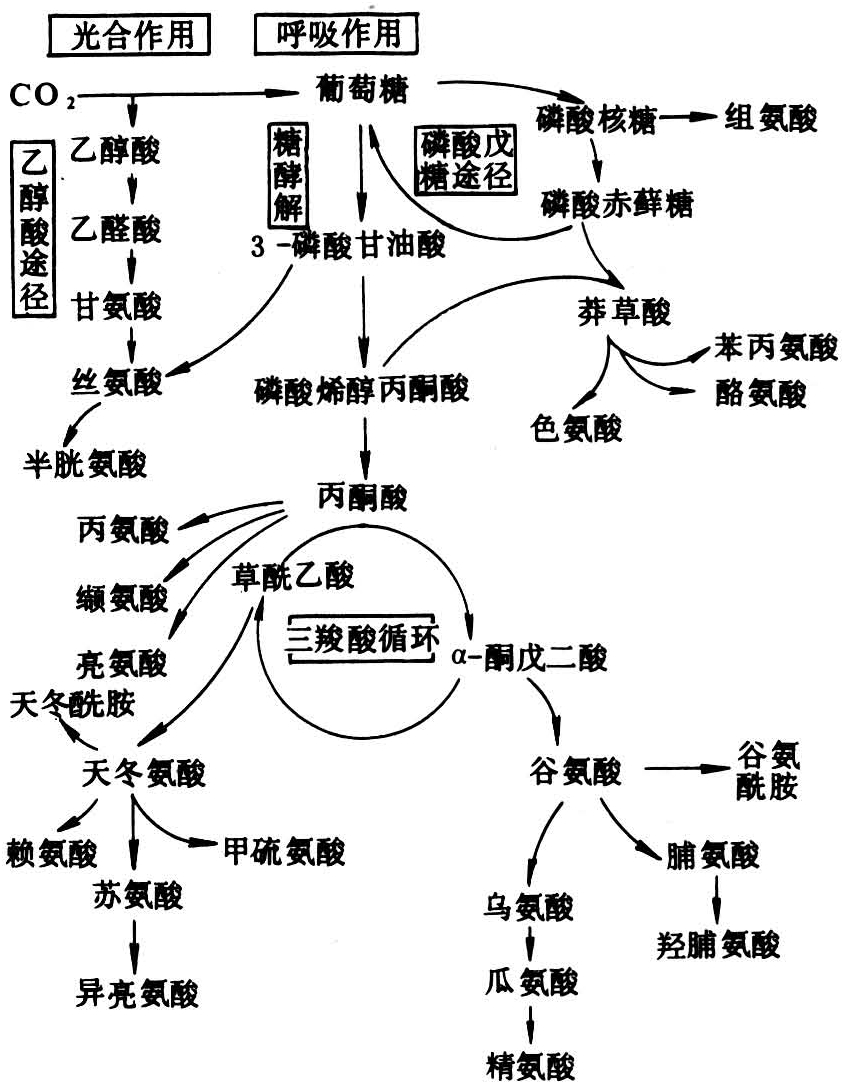

中性至微酸性环境(pH 6-7)最适宜大多数土壤微生物的生长繁殖,此时氨基酸的分解速度和矿化率最高。微生物能够将氨基酸转化为植物更易吸收的形态,如将谷氨酸转化为α-酮戊二酸。

当土壤pH低于5或高于9时,微生物活性受到显著抑制,氨基酸的降解过程减缓,短期内表现为养分有效性降低。

植物吸收的pH依赖性

即使氨基酸在土壤中保持稳定且被微生物充分转化,其最终被作物吸收的效率仍受到根际pH环境的影响。

植物会通过分泌氢离子或有机酸来主动调节根际微域的pH环境,以改善养分的可利用性。例如,在碱性土壤中,植物会分泌更多H⁺来活化养分。

同时,氨基酸通过根系细胞膜上特定转运蛋白的吸收过程也受到pH调控。极端pH条件可能破坏这些转运蛋白的结构和功能,直接降低吸收效率。

精准管理策略:提升氨基酸肥料利用率

酸性土壤(pH < 6)的管理:

优先选择稳定性较高的寡肽或小分子氨基酸

配合施用石灰,调节土壤pH至6-7

减轻铝、锰等金属离子的毒害作用

碱性土壤(pH > 8)的应对:

选用螯合态氨基酸产品

施用石膏或硫磺粉逐步降低土壤pH

改善微生物活性环境

协同增效措施:

配合有机肥使用,提供碳源促进微生物繁殖

在适宜pH下施用功能菌剂,增强氨基酸转化效率

根据作物特性选择施用策略:耐酸作物重点防范金属离子毒害,喜钙作物利用钙离子与氨基酸的协同增效

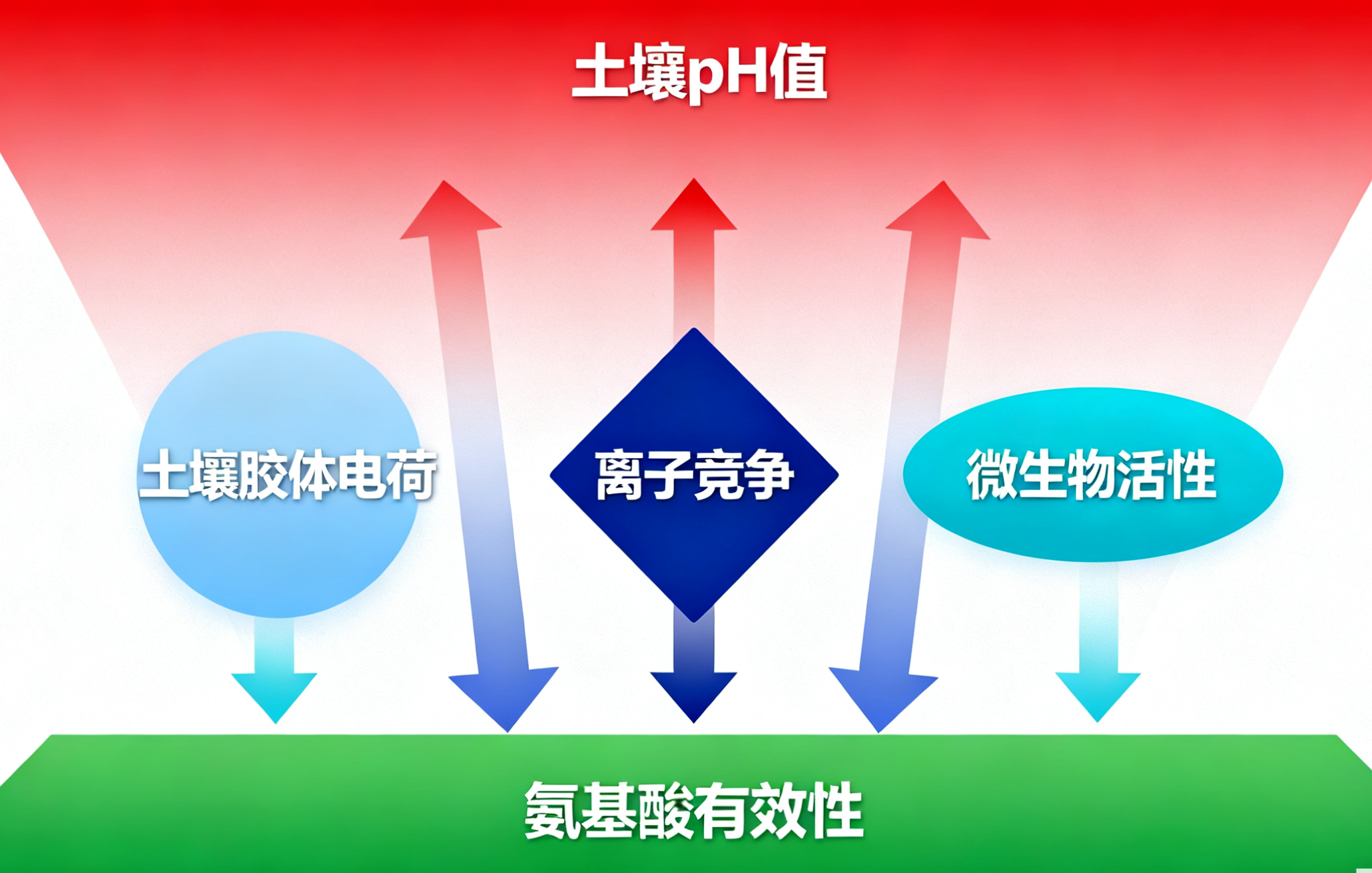

核心调控逻辑

土壤pH对氨基酸有效性的影响遵循明确路径:土壤pH → 氨基酸形态(溶解度/稳定性)→ 微生物活性 → 植物吸收效率。

强酸性与强碱性土壤都会通过不同机制降低氨基酸养分的有效性,只有将土壤pH维持在6-7的中性至微酸性范围,才能平衡氨基酸的溶解度与稳定性,维持微生物的正常活性,最终实现作物吸收效率的最大化。