“刚定好的项目目标,市场突然变了怎么办?”“团队核心成员离职,剩下的人撑不起怎么办?”“尝试新业务半年没起色,该放弃还是硬撑?”—— 当下职场最折磨人的,不是 “按部就班的难”,而是 “突如其来的变”。很多人面对变化时,要么慌了手脚乱调整,要么死扛规则不灵活,最后要么被变化打垮,要么错过新机会。但《奇正领导力》告诉我们:真正的领导力,从来不是 “掌控所有变化”,而是 “在变化中找到破局点”。书中 “以正为本、以奇取胜” 的逻辑,就像应对不确定性的 “导航图”,帮你在动荡中稳住阵脚,甚至把 “危机” 变成 “转机”。

面对变化,很多人的第一反应是 “全乱了,得赶紧改”—— 比如市场不好就砍核心业务,团队动荡就换管理模式,结果越改越乱。但《奇正领导力》里 “以正为本” 的理念恰恰相反:变化越剧烈,越要先抓住 “不变的核心”,这才是抗风险的底气。

书中有个传统制造业转型的案例特别典型:某老牌工厂遇到新能源冲击,订单骤降 30%,管理层一开始想 “跟风做新能源配件”,但又怕技术不成熟、资金不够。后来用 “正” 的逻辑梳理:工厂的核心优势不是 “做传统配件”,而是 “精密加工能力 + 20 年的品控经验”(这是不变的 “正”);新能源配件只是 “新场景”,不是 “新能力”。于是他们没盲目转型,而是先稳住 “精密加工” 的基本盘 —— 优化现有生产线,把品控标准升级,甚至帮同行做高难度的精密加工代工,先保住现金流;同时用小团队研究 “新能源配件的精密加工需求”,把现有能力嫁接到新场景里。半年后,他们不仅靠代工赚了稳定利润,还推出了 “高精密新能源部件”,因为品控过硬,很快打开了市场。

这个案例戳中了很多人应对变化的误区:不是变化来了就要 “全盘否定过去”,而是先找到自己 “不变的核心能力”(比如团队的专业度、客户的信任、做事的底线),这就是 “正” 的根基。就像一个新媒体运营,遇到平台算法突变,不用急着转行或乱做内容,而是先守住 “懂用户需求” 的核心(正),再调整内容形式(奇)—— 之前做图文,现在尝试短视频,但内容依然围绕用户关心的痛点,反而更容易适应变化。

书中教了个 “不变核心清单” 的方法:每次遇到变化,先列 3 个 “无论怎么变都不能丢的东西”(比如 “对客户的诚信”“团队的协作效率”“自己的专业判断力”),再基于这 3 个核心想调整方案。这样既不会在变化中迷失,又能灵活应对,比 “瞎折腾” 或 “死硬扛” 靠谱得多。

提到 “以奇取胜”,很多人会觉得是 “剑走偏锋、赌一把”,但《奇正领导力》里的 “奇”,从来不是盲目冒险,而是基于 “洞察问题本质” 的巧劲 —— 用最小的成本,解决最关键的矛盾,比 “猛砸资源” 更有效。

有个团队管理的案例特别有启发:某项目组进度滞后 20%, leader 没急着让大家 “加班赶工”(硬办法),而是先做了两件事:一是和每个成员深聊,发现不是 “不努力”,而是 “很多时间花在跨部门等资源上”(洞察本质);二是统计 “等资源的时间占比”,发现每天有 30% 的时间在等设计、等数据(找到关键矛盾)。然后他用了个 “奇” 办法:和设计、数据部门约定 “每日 15 分钟对接会”,提前确认第二天需要的资源,同时把 “等资源时的空闲时间” 安排成 “内部技能分享”—— 既解决了资源卡顿的问题,又提升了团队能力。最后不仅赶上了进度,团队氛围还比以前更好。

这个 “奇” 的关键,是没盯着 “进度滞后” 的表面问题,而是挖到 “资源协同低效” 的根因。书中把这种 “出奇” 总结为 “三步法”:第一步 “找根因”,别被表面问题迷惑(比如业绩差别只怪 “没努力”,要看看是不是 “方向错了”“方法不对”);第二步 “小测试”,别一上来就大改,先找个小场景试错(比如想改销售策略,先找 10 个客户试新方法,有效再推广);第三步 “借势能”,别单打独斗,把身边的资源用起来(比如跨部门协作,先找对方的核心需求,再谈合作)。

比如你想推动公司做 “数字化转型”,别直接提 “要花几十万买系统”(容易被拒绝),而是用 “出奇” 的思路:先找一个 “数字化能快速见效的小场景”(比如用简单工具统计客户复购率,比人工统计快 3 倍),做出成果后再申请更多资源;同时联合财务部门(他们需要精准数据),一起向领导申请,借财务的 “势能” 推动转型。这种 “小步试错、借势而为” 的 “奇”,比 “硬推” 成功率高太多。

别追求 “完美决策”,“灰度 + 迭代” 才是应对变化的常态很多人面对变化时会陷入 “纠结”:怕决策错了后悔,所以迟迟不行动,最后错过机会。《奇正领导力》里的 “灰度理论” 和 “领导力商数评估”,恰恰帮我们跳出了 “非对即错” 的思维 —— 变化中没有完美决策,只有 “在行动中调整” 的智慧。

书中有个创业者的案例:他做社区生鲜店,一开始定的 “全品类覆盖” 策略,遇到疫情后物流不畅,很多生鲜烂在仓库里。他没纠结 “要不要放弃全品类”,而是用 “灰度思维” 接受 “不完美”:先把品类砍到 “30% 核心刚需品(比如蔬菜、肉蛋)+70% 本地直采品”,降低物流风险;同时每天统计销量,根据数据调整品类占比(比如周末增加水果,工作日增加半成品菜)。这种 “不追求一步到位,而是每天迭代” 的方式,让他的店在疫情中不仅没倒闭,还因为 “品类精准、新鲜度高” 吸引了更多客户。

这种 “灰度迭代” 的思维,对普通人也特别有用。比如你想转行做运营,不用等 “完全学会所有技能再找工作”(完美主义陷阱),而是先掌握 “文案 + 数据分析” 两个核心技能(灰度接受 “不全会”),找一份基础运营岗,边做边学短视频、活动策划(持续迭代)。很多人就是因为等 “完美”,反而错过了进入新领域的最佳时机。

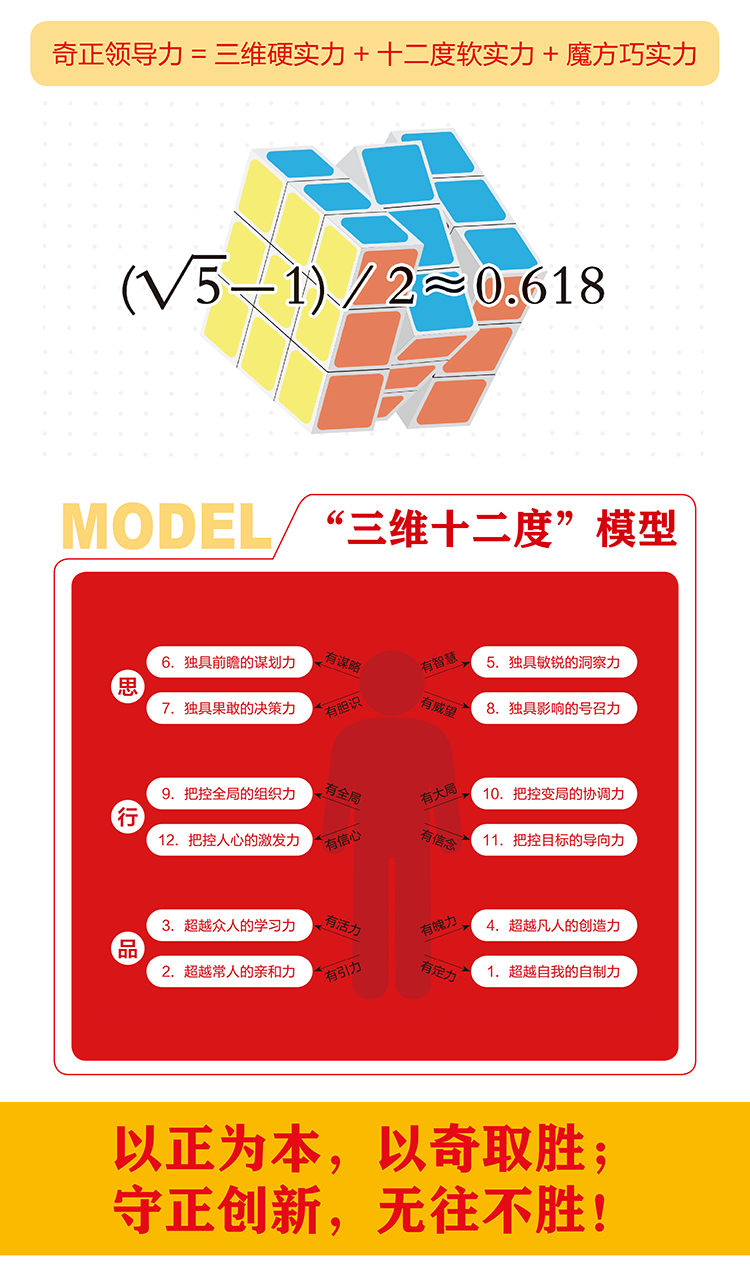

书中的 “领导力商数评估” 也很实用,它不是给你打 “高分或低分”,而是帮你看 “在变化中,你的‘守正能力’和‘出奇能力’是否平衡”—— 比如有的人 “守正太强,出奇太弱”,遇到变化就慌,不敢尝试新方法;有的人 “出奇太强,守正太弱”,总喜欢瞎折腾,没根基。通过评估找到自己的偏向,再针对性调整:守太强就逼自己 “每周试一个小新方法”,奇太强就给自己定 “每月复盘核心能力是否稳固”。

这本书最打动人的地方,不是教你 “怎么控制变化”,而是教你 “怎么和变化共处”—— 在市场突变时,用 “正” 稳住底气;在陷入瓶颈时,用 “奇” 找到出口;在纠结犹豫时,用 “灰度” 接受不完美,在行动中迭代。不管你是创业者、中层管理者,还是想突破职场瓶颈的普通人,都能从 “奇正之道” 里学到:变化不是威胁,而是让你变得更强的机会。真正的领导力,从来不是 “永远不出错”,而是 “在变化中,总能比昨天做得更好”。当你开始用 “奇正思维” 面对不确定性,你会发现:所谓的 “失控”,不过是新机会的开始。