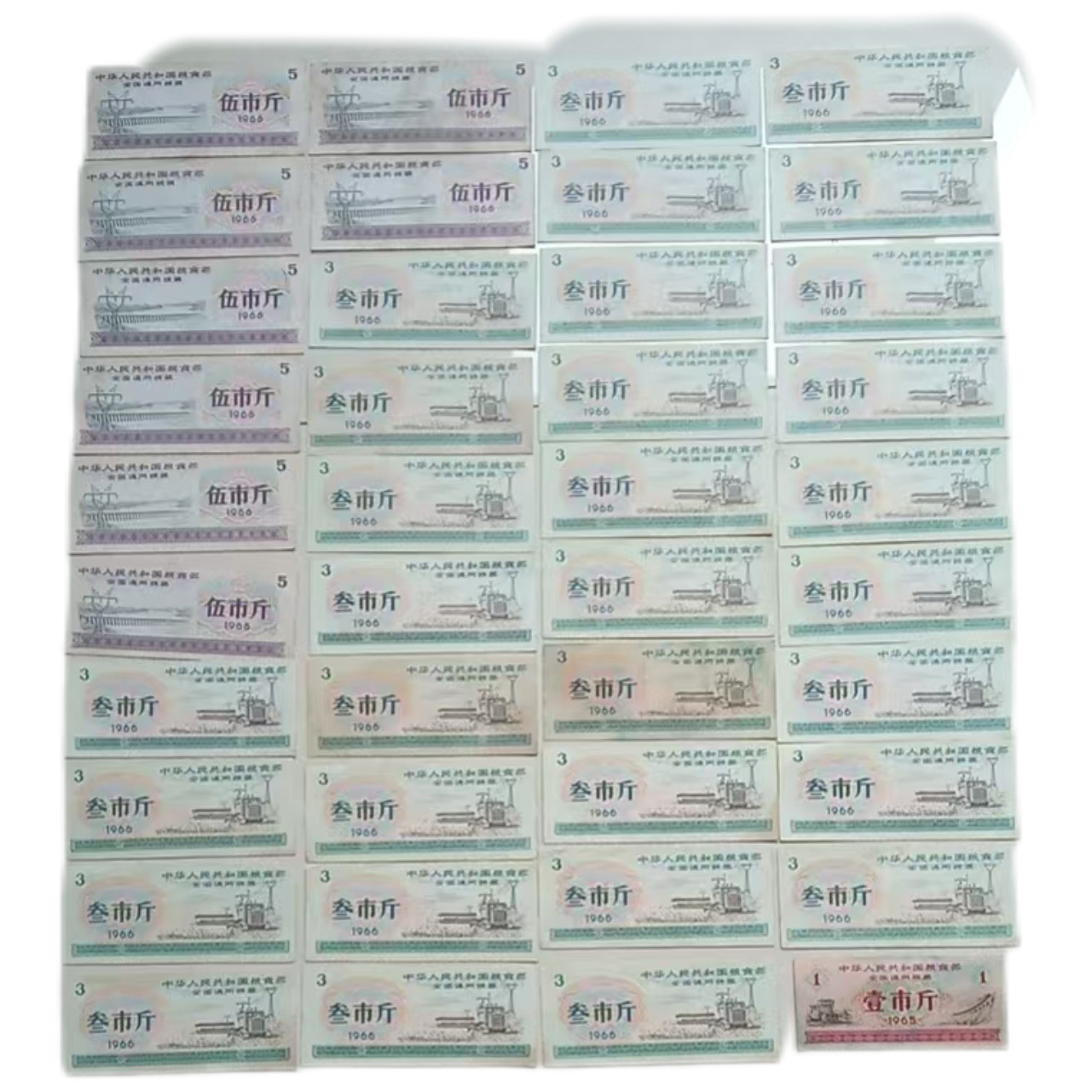

计划经济时代,生产力受限,粮食生产无法充分满足社会需求。粮票作为一种计划分配工具应运而生,它是国家对粮食资源进行宏观调控的关键手段。通过按人口、工种、地域等因素定量发放不同面额的粮票,确保了有限的粮食能公平分配到每个家庭。壹市斤、三市斤、伍市斤的粮票,对应着不同的粮食定量标准,精准调控着居民的粮食消费,在物资匮乏的年代维持了基本的供需平衡。

(二)市场转型中的悄然退场随着改革开放的推进,市场经济的春风吹遍大地,粮食生产逐渐迈向规模化、市场化。粮食产量大幅提升,物资供应日益丰富,计划经济体制下的粮票逐渐失去了存在的必要。 1993 年,粮票正式退出流通领域,标志着我国从票据经济向市场经济的重大转型,这组粮票也成为了这一经济变革历程的实物见证,诉说着从 “票证经济” 到 “商品经济” 的巨大跨越。

二、社会维度:票证背后的生活百态(一)构建社会秩序的隐形之手粮票不仅是粮食购买凭证,更是维护社会秩序的重要工具。在计划经济体制下,它规范了粮食的流通与消费,防止了投机倒把和哄抬物价等扰乱市场秩序的行为。同时,凭借粮票进行粮食分配,在一定程度上保障了社会的公平性,避免了因粮食短缺引发的社会动荡,是稳定社会秩序的隐形保障。

(二)塑造集体记忆的生活符号对于经历过票证时代的人们来说,粮票是生活中绕不开的重要部分,成为了集体记忆的核心符号。从每月定时领取粮票,到精打细算地使用粮票,再到邻里之间关于粮票的互帮互助,这些生活场景都深深烙印在人们的记忆中。这组粮票,能瞬间唤起亲历者对过去生活的回忆,无论是排队购粮时的焦急,还是粮票丢失时的无助,都是那个时代社会生活的真实写照。

三、文化维度:方寸之间的时代印记(一)设计美学中的时代映射粮票的设计是时代美学的微缩景观。票面的图案往往选取具有代表性的工农业生产场景,如水利工程、农田劳作等,展现了当时国家对生产建设的重视以及劳动人民的奋斗精神。字体、色彩的选择也极具时代特色,庄重的字体和朴素的色彩,传递出那个年代质朴、务实的审美风格,是时代文化在票证上的直观体现。

(二)勤俭节约的精神传承在物资匮乏的年代,粮票的定量供应促使人们养成了勤俭节约的习惯。每一张粮票都代表着一定数量的粮食,人们倍加珍惜,不浪费一粒米、一勺面。这种勤俭节约的精神,通过粮票这一载体,融入了一代人的生活观念和价值体系中,并传承至今,成为中华民族传统美德的重要组成部分。

四、收藏维度:岁月沉淀的价值凸显(一)历史文物价值的沉淀作为计划经济时代的实物见证,粮票具有不可替代的历史文物价值。这组粮票,不同的面额和数量组合,反映了当时粮食分配的具体情况,是研究计划经济时期社会生活、经济制度的第一手资料。随着时间的推移,其历史文物价值愈发凸显,为后人了解那段特殊的历史提供了珍贵的实物依据。

(二)收藏市场的供需博弈在收藏市场,粮票凭借其独特的历史文化价值,成为众多收藏爱好者关注的对象。这组粮票中,数量相对稀少的壹市斤粮票,以及数量较多的三市斤、伍市斤粮票,因各自的稀缺程度和市场需求不同,在收藏市场上有着不同的价值体现。品相完好、票面清晰的粮票,更是受到藏家的追捧,市场价格也相对较高,反映了收藏市场中基于稀缺性和历史文化价值的供需关系。

五、教育维度:触摸历史的鲜活教材(一)学校教育中的历史窗口对于年轻一代来说,计划经济时代的粮票是一个陌生的概念。在学校教育中,粮票可以作为历史教学的鲜活教材,帮助学生更直观地了解计划经济体制下人们的生活方式、物资分配制度以及国家的经济发展历程。通过观察、研究粮票,学生能够触摸到历史的温度,增强对历史的感知和理解,培养正确的历史观和价值观。

(二)社会教育中的文化传承在社会教育领域,粮票同样发挥着重要的文化传承作用。博物馆、展览馆通过举办相关主题展览,向社会公众展示粮票的历史背景、种类、设计等知识,让更多的人了解这段特殊的历史。此外,一些文化活动和讲座也以粮票为切入点,讲述计划经济时代的故事,传承和弘扬那个时代的精神文化,增强民族文化认同感。

六、结语:粮票的时代回声这组当代留存的全国通用粮票,是历史的见证者、文化的传承者,更是时代变迁的记录者。从经济调控的工具到社会生活的符号,从文化艺术的载体到收藏市场的珍品,再到教育领域的教材,粮票在不同维度上都有着独特的意义和价值。

尽管粮票早已退出流通领域,但它所承载的历史记忆和文化内涵,却如同一缕悠扬的回声,在岁月的长河中久久回荡,时刻提醒着我们珍惜当下的美好生活,铭记历史的经验与教训,在新时代继续书写属于我们的精彩篇章。