前言

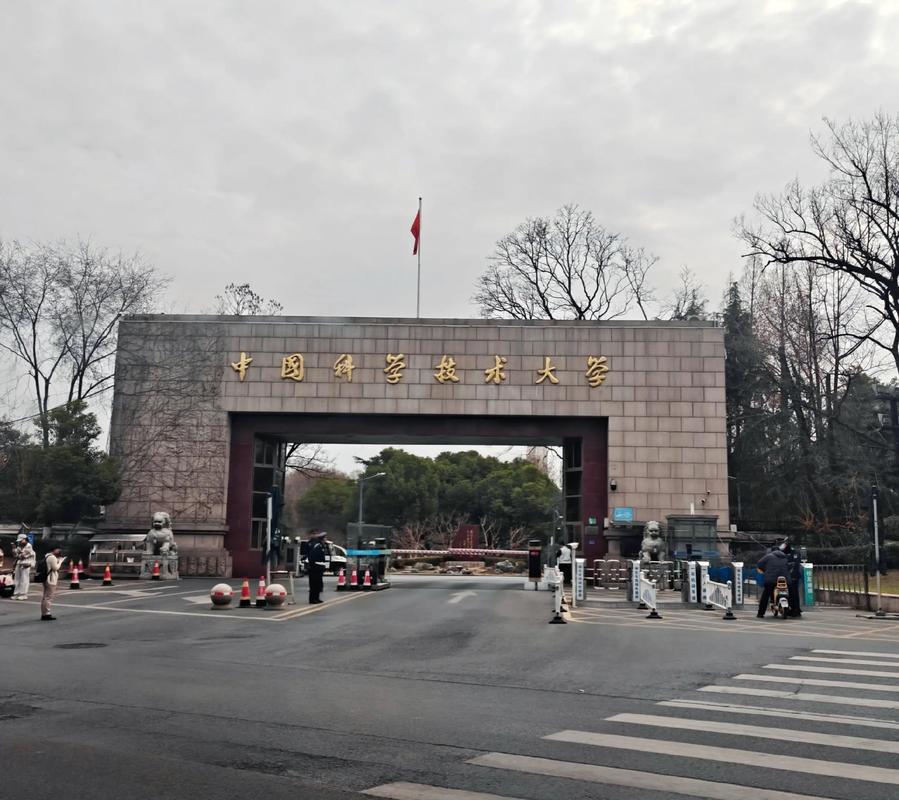

在中国高校的传说名册中,有这样一句调侃流传多年——“穷清华,富北大,不要命的上科大。”它既是笑话,又是写实。中国科学技术大学,那个被冠以“中国科学院亲儿子”名号的象牙塔,被誉为“科研圣殿”,亦被指称为“学业炼狱”。图书馆的灯光常常到凌晨仍亮着,实验楼的走廊一夜未熄,学生手中厚得像砖块的课本搭配算法模型与论文目录,令人怀疑这里的空气是否都混合着公式与数据。中科大的“不要命”,可不是调侃,它是一场每日的硬核消耗:数学公式逼疯人,物理实验熬白头,期末临界线像一把悬在头顶的刃。多数人以为这是极限的痛苦,而在这里,它被视为通往荣耀的必经仪式。

正文

一、“不要命”还是“圣殿”?揭秘中科大与众不同的学习“地狱模式”

中科大的学风,是中国高校中最锋利的一刃——极致专注、无所逃避。学生们互相竞争却又彼此支撑,考试周图书馆座无虚席,实验报告动辄上万字。有人挂科退学,也有人从科研项目里一战成名。若说这是一场密不透风的压力战,那么就必须承认,这场战争背后藏着国家顶级科研体系的运作逻辑。中国科学院的资源优势,将这里的课程难度、项目复杂度都拉至近乎专业研究级。传闻中有人一学期选修十门硬核课,还要完成科研实习;有人连续48小时修改论文,只为获得导师一个“可以发表”的眼神。痛苦与荣耀,在此交织成一种独特的信仰——学习不是求分数,而是求突破。

这正是中科大的“地狱模式”真相:它不是惩罚,而是一种筛选机制——筛出懒散者,留下科研狂人。那些能在烈火中烧出成果的学生,往往后来成为中国科研体系的中流砥柱。因此,这里不适合所有人,却可能正是为真正热爱知识与科研的人而设的殿堂。激烈的竞争让人窒息,也成就了顶尖的学术生态。

二、“偏科”也能成‘圣殿’? 中科大凭什么用理科‘吊打’综合大学?

在中国高校的版图中,大多数综合性大学力图全面开花,文史哲、工管法全盘布局,以求均衡发展。然而,中国科学技术大学却像一把锋刃般,从不掩饰自己的“偏科”——几乎将全部精力与资源集中在理科和高科技领域。它的学科结构如一座直插云霄的高塔,没有铺满地面的横向宽度,却在垂直方向刺穿天际。数理化天地生的体系如同武器库般坚固,计算机与电子信息的科研成果频频刷新国内外榜单。在这个世界,文学修辞可以退场,基础科学才是唯一的通行证。这里的学生不是为了“涉猎”,而是为了“攻破”,每个专业都被推到近乎苛刻的尖端水平。所谓“偏科”,在中科大,不是短板,而是聚焦与深耕带来的杀手锏。

与综合性大学的“均衡政策”相比,中科大的专业布局像一场孤注一掷的豪赌:将有限的学科指向基础科学与前沿技术的核心,把所有资源砸向能左右未来科技格局的方向。这种极致专注与投入,使它在数理化、计算机科学、电子信息、生物科学等领域几乎无对手可敌。少年班更是中科大的标志性符号——一群在十几岁就能轻松攻克大学课程、与博士生同台竞技的天才少年,在这里形成了高密度、高速度的智力团簇。他们的故事早已成为校外流传的传奇:有人在本科期间就参与国际顶尖物理实验项目,有人在尚未毕业时已投出被国际会议收录的计算机算法论文。中科院的顶级实验室、国际合作机会与海量科研资金,仿佛将这所“偏科院校”推入另一重学术维度,让它的学生在基础研究与应用技术的舞台上游刃有余。

事实证明,在科研的竞技场里,广度有时不敌深度。中科大的“偏科”策略并非放弃,而是精准聚焦于能改变时代的学科高地。在这里,物理学的微观世界与天文学的宏大尺度同样重要,化学材料的微粒结构与信息技术的算法逻辑同样不可或缺。它以基础科学打地基,用应用技术建高楼,这种上下贯通的学术体系,让它在综合大学面前呈现出一种“高维碾压感”。所谓“偏科”,不过是集中火力;所谓“吊打”,实则源于这种火力的持续爆发力。只是,这条全力冲锋的道路也并非对所有人开放,它对于入驻者的精神与耐力要求近乎苛刻。

三、合肥“乡下” vs. 北京上海?中科大地理位置的“尴尬”与“超然”

在中国高校的版图上,合肥并不是闪耀的中心。它没有北京的政治能量,也没有上海的国际光辉,却意外地成为中国科学技术大学的“庇护所”。不少人调侃:“中科大是被放到合肥的天才孤岛。”这种说法虽带几分戏谑,却恰揭开了真相的一角——合肥的“低调”,成了中科大保持纯粹学术气场的底色。与一线城市的浮躁节奏相比,合肥的安静几乎像天然屏障,将学生从城市诱惑中隔离出来。学子们不用追赶商业狂欢,只需踏进图书馆、实验楼,从清晨钻研到深夜,这种沉浸感,恰恰是学术进步最珍贵的土壤。

然而,这种地理上的“平凡”同时也制造了某种冲突。放眼全国,顶尖高校几乎与核心城市绑定——北大清华在北京、复旦交大在上海,而中科大却似散落于地图的中部,一种“不在圈内”的错位感让它显得孤高又尴尬。学生们在科研项目与学术会议中频频闪光,但在实习与产业接轨的舞台上,却不得不跨城寻机。合肥的城市资源仍与一线存在距离,这让中科大的青年在视野与合作层面上面临天然的挑战。可这片土地的科研土壤却异常肥沃——中科院合肥物质科学研究院、量子信息与量子科技创新研究院、全超导托卡马克装置……它们构成了中科大独有的“科研生态圈”。这里的学生不靠实习博眼球,而靠数据与实验发声;不在人群中争夺声量,而在公式里寻找答案。合肥的“静”成就了中科大的“盛”。

结语

可以说,地理对中科大而言是一把双刃剑——它切断了与社会喧嚣的联系,却反向守护了学术的纯粹。对许多渴望安静钻研的理科生而言,合肥是一座理性的圣城;但对希望迅速进入产业链的年轻人,它又像一道玻璃墙,隔绝了城市的繁荣。中科大选择留在这里,既是选择了孤独,也是宣告了坚定:科学不依附于繁华,而生长在寂静的思考中。

评论列表