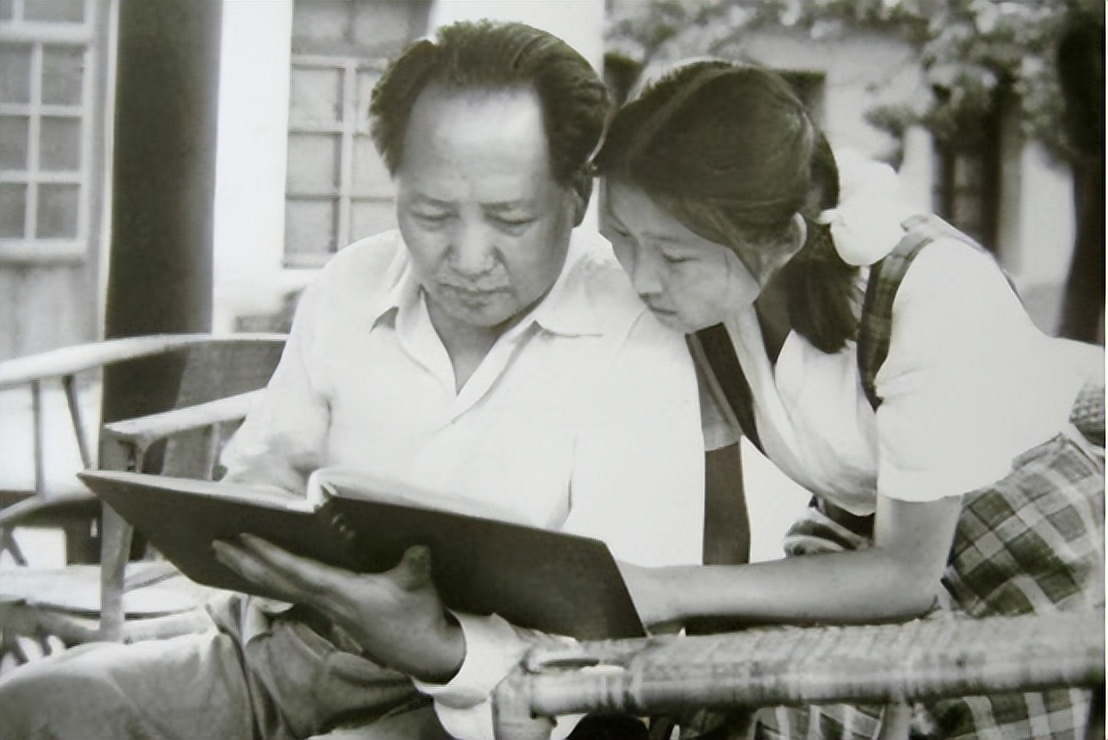

1954年初夏,北京的阳光正盛。午睡醒来的李敏在桌上发现一张儿子的涂鸦:一名少先队员高举红旗,下方写着歪歪扭扭的一行字——“我想让外公看看”。当时孔继宁才不到两岁,还握不好铅笔,却已把对外公的挂念画成童稚的线条。纸张微卷,李敏轻轻摊平,心里泛起涟漪:孩子越长大,越想念那位总在照片里露出慈祥微笑的老人。

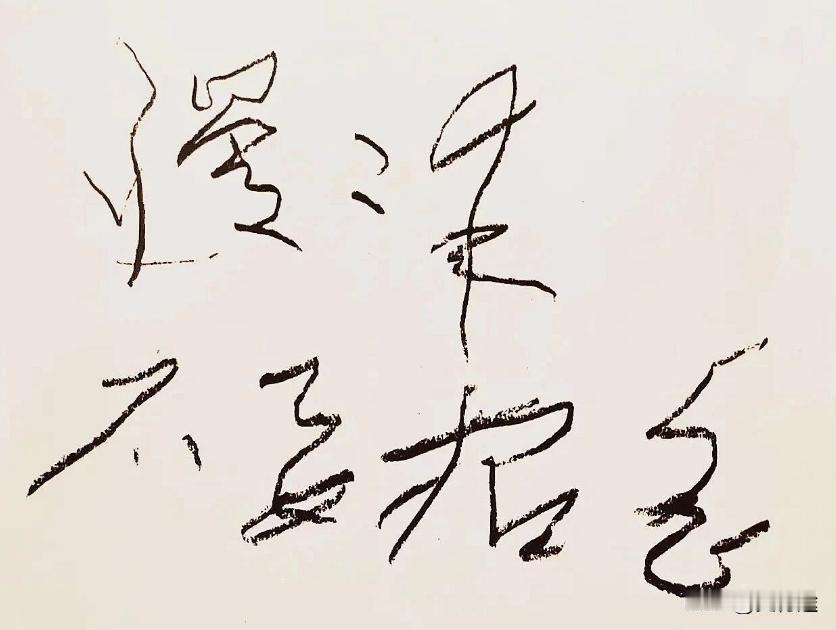

追溯到1962年10月,毛主席迎来古稀之年,第一个外孙在北京妇产医院呱呱坠地。听到报信,主席放下手中文件,从办公桌后站起身:“七十岁还能‘升官’,值得庆贺。”工作人员听不懂,他补了一句,“当了姥爷,这可比写多少文章都高兴。”随后,毛主席和孔从洲一同为新生儿取名。翻遍典籍、又看革命导师的名字,最终锁定“继宁”,意思是继承马克思列宁主义,也寄望“后继有人”。

小外孙落地,给中南海增添了难得的欢声笑语。主席批阅文件疲惫时,总要去丰泽园抱孩子走几圈。警卫员常听见他自豪地说:“瞧瞧这只小老虎,手劲足得很。”一次夜里,孔继宁哭闹不止,毛主席索性抱到书房,轻轻摇着旧拨浪鼓。那只拨浪鼓原本是李敏幼时玩具,尘封十余年,这一刻又响起清脆声。李敏愕然,主席淡淡一句:“当年给你做的,如今给他用,还合适。”

1963年春,李敏夫妇因工作调动搬出中南海,只用平板车装了全部行李。离别那天,毛主席望着车影渐远,没有多说话,只叮嘱一句:“常回来看看。”然而搬出后,探望必须履行申请手续,次数骤减。毛主席深夜伏案时,偶尔会把那只拨浪鼓握在手里,微微晃动,声音极轻,却能让值夜的工作人员立即想起“小老虎”。

严格教育从不放松。一次孔继宁回到丰泽园,看见鱼缸里的金鱼,不顾母亲阻拦伸手去捞。毛主席进院,见孩子坐地大哭,先是静静站在旁边。李敏试图用糖逗他,主席摆手:“哭没有用,先把道理弄明白。”等泪水停下,他蹲下身解释鱼儿离水会死,又让孩子自己把水溅回缸里。三岁孩子似懂非懂,却记住:闹腾换不来纵容,外公更看重规矩。

1968年秋,孔继宁入读北京市第一实验小学。少先队入队仪式那天,红领巾飘在胸前,他冲出校门飞奔回家,进门就喊:“妈妈,我可以去见外公了!”李敏答应尽快递条。遗憾的是,那段时间毛主席接连召开会议,母子二人抵达中南海却扑了空。周总理得知此事,专门抽出半小时陪他们用茶点。周总理微笑着摸摸孩子头:“少先队员最要紧的是好好学习,外公知道也会高兴。”

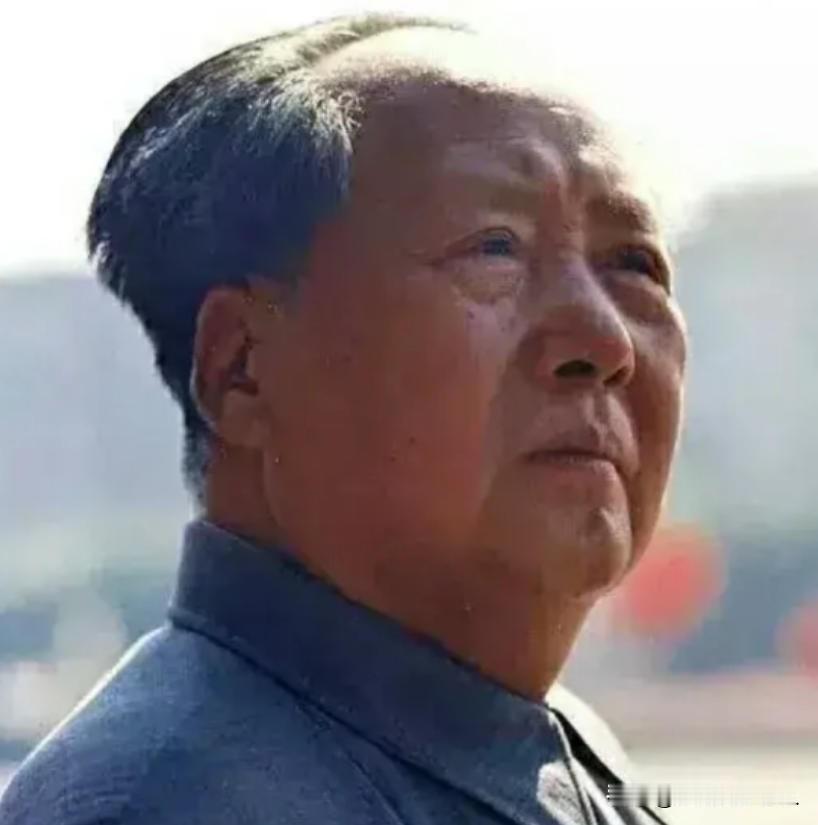

真正与外公重聚是在1973年初冬。北风呼啸,孔继宁穿着棉军大衣,被父亲领进书房。毛主席已经显出病容,却坚持站起来迎接。孩子拉着老人手臂,撒娇般说:“外公,我要长成大老虎!”主席笑,连声说好:“大老虎能为国家顶半边天。”之后半小时里,祖孙谈话多是读书、锻炼,主席偶尔咳嗽也不打断话头。走出房门时,孔继宁回头,老人瘦削的身影在灯下显得单薄,却仍抬手挥别。

1976年9月9日清晨,中央广播电台反复播送讣告,十四岁的孔继宁赶回家时,只看到母亲哭红的双眼。少年坐在老式沙发上低头无语,胸前的红领巾湿了一片。有人劝他节哀,他摇摇头,说不出话。那天夜里,他把抽屉深处的拨浪鼓拿出来,一遍遍地摇,仿佛在寻找逝者留下的余温。

高中毕业后,他悄悄报考军校。老师知晓身份后问原因,孔继宁回答:“外公说过,国家需要可靠的‘大老虎’。”在校多年,他不因出身获半分照顾,跑五公里、擒拿格斗样样跟紧。实战考核结束,同学私下才知道他是毛主席外孙,惊讶之余,更多是敬佩:这人从不借名头,只埋头训练。

80年代中期,他被分配到总参谋部。文件处理中,他谨慎到近乎苛刻:一份公文反复核对三遍才签字。赴外馆任职期间,外方友人盛情邀请出席宴会,孔继宁往往婉拒,若无法推辞,也绝不饮酒过量,“代表祖国,更要自重。”同事记得,他的名片上只印职务与电话,空白处写着一句话:为人民负责任。

1997年,李敏健康每况愈下,孔继宁主动申请转业,理所当然的省府、部委职位他一概谢绝,转向经贸领域,从零开始。他所做的多是推广红色文化、资助老区教育,不设大幅招牌,不收门票,不摆个人肖像。有人劝他利用家学声望做更大生意,他笑答:“外公的名字不是商品。”

晚辈们偶尔听他追忆毛主席,总会提到那次红领巾的承诺。孔继宁说,外公告诉自己:红领巾是国旗的一角,戴在胸前就要担责任。多年过去,这条绸带已褪色,他依旧把它保存完好。“它提醒我,不管走多远,不能忘记自己答应过老人家的话。”这句话,他在不同场合重复过无数次,语调平静,却掷地有声。

如今,昔日“小老虎”鬓有斑白。他鲜少公开谈论家世,更多时候行事低调。亲友见面调侃,他只笑笑:“老虎归山,守着一份初心就够了。”曾经的红领巾还在,他想把它留给下一代。 或许在某一天,那条旧绸带会重新系在新少年的胸前,在阳光下鲜红依旧,映照出一脉相承的信念。