书法传承了几千年,每个时代都不缺乏备受时人敬仰的大师,但是来到当今这个崇尚包容开放的时代,却没有一位主流书家受到民众的认可,一些人认为当今书坛“丑书”横行,更有人认为书法已经全面堕落,这种观点固有审美差异存在的现实性,但是更体现出书法的时代窘境。

书法是智慧的古人从日常书写中发现、总结和展现文字艺术美的结果,从实用中来,为实用服务。

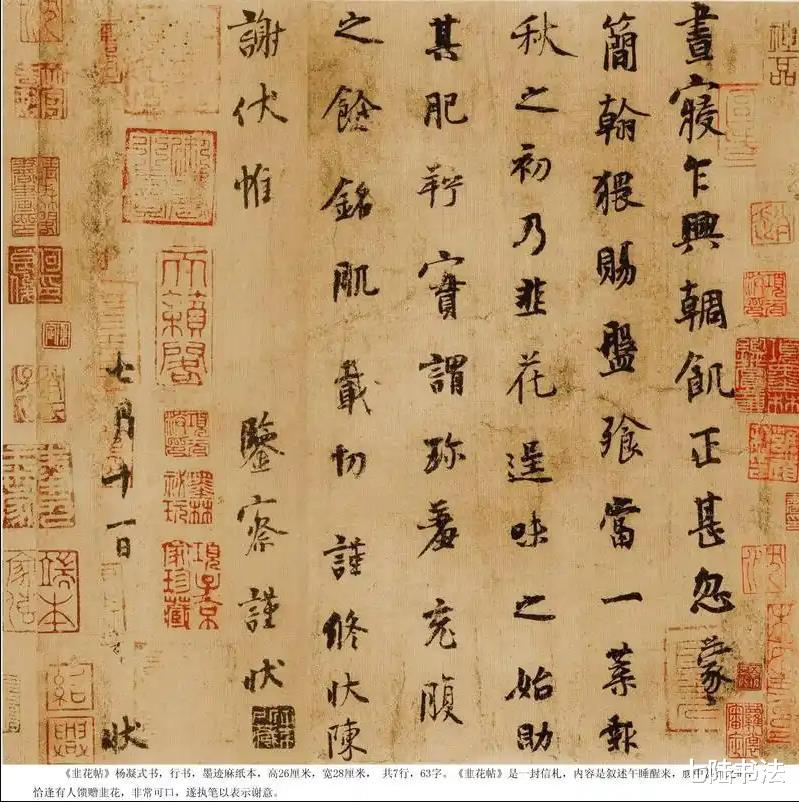

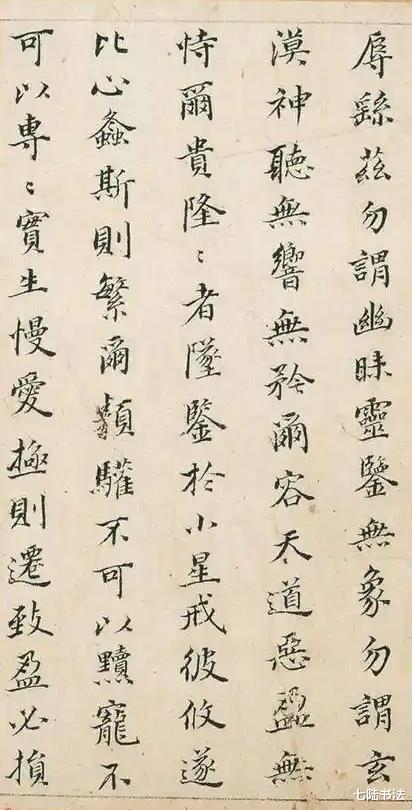

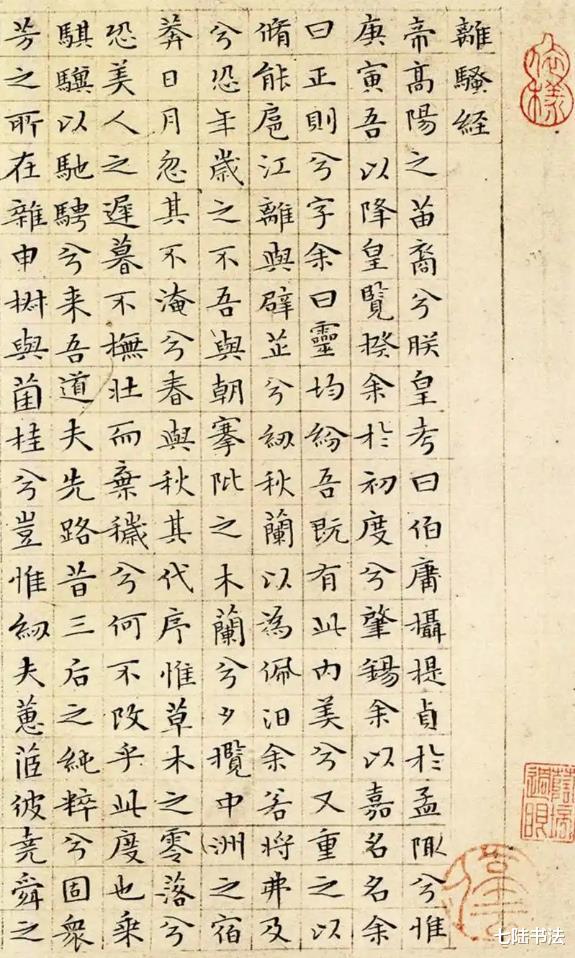

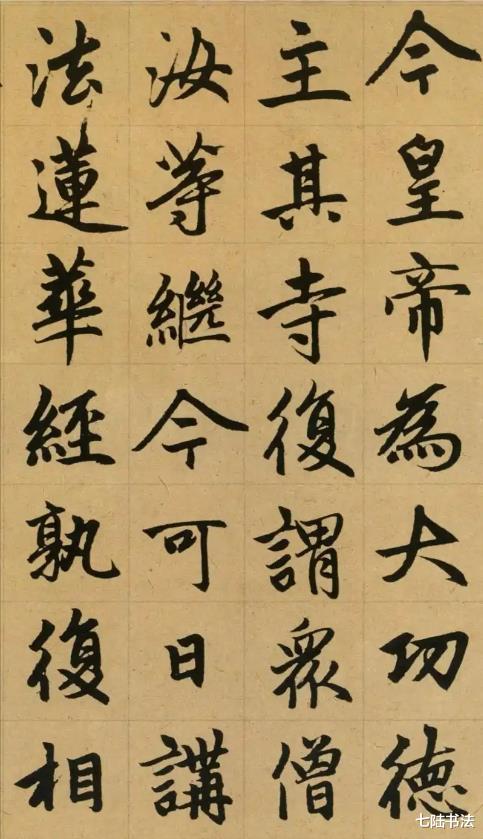

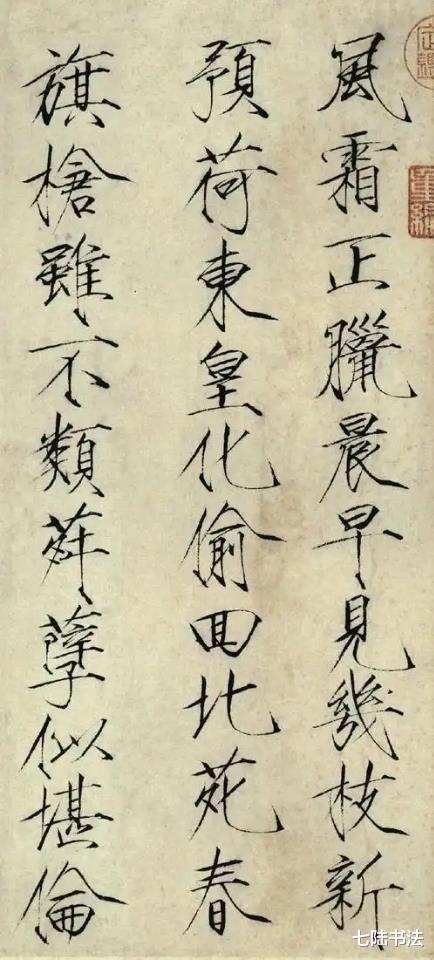

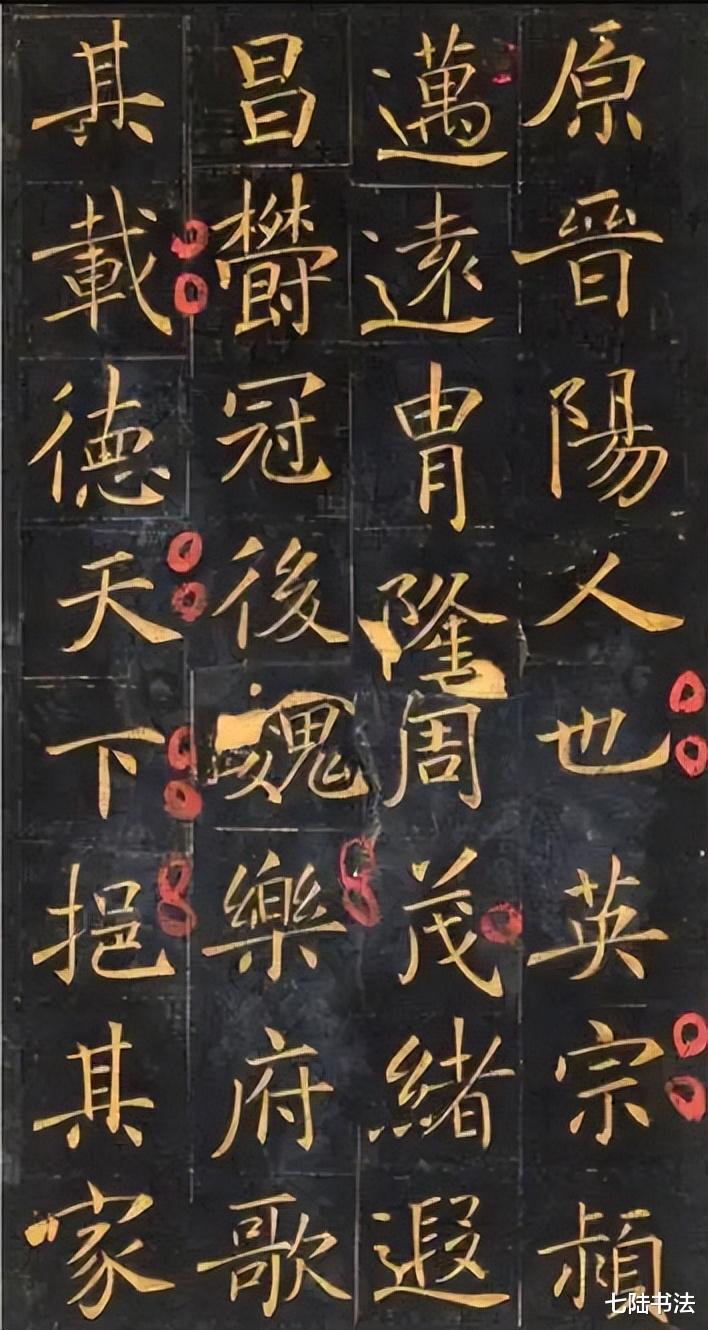

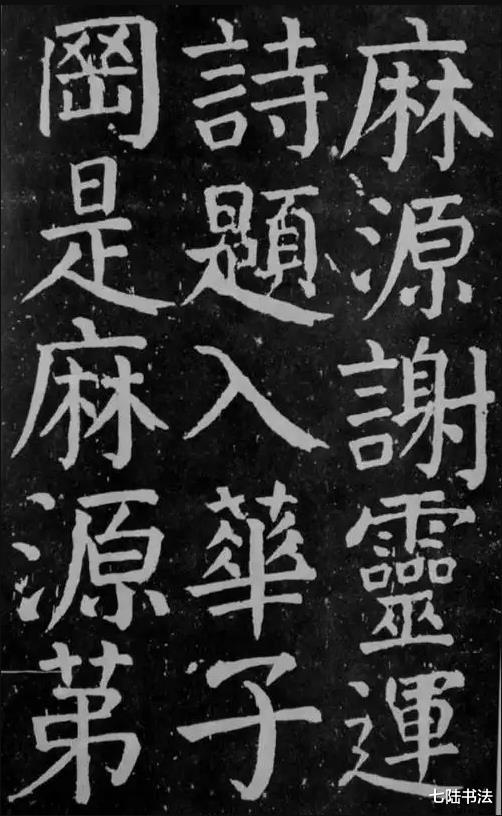

实用性是书法的核心属性,从历代传承的书法佳作可以看出,简牍、碑刻、信札、公文、手稿等等无不是实用性书写文件。

这些作品不仅仅是书法艺术,更是一篇美文,一部史实,真挚的情感和自然的书写都赋予作品更为丰富的艺术内涵。

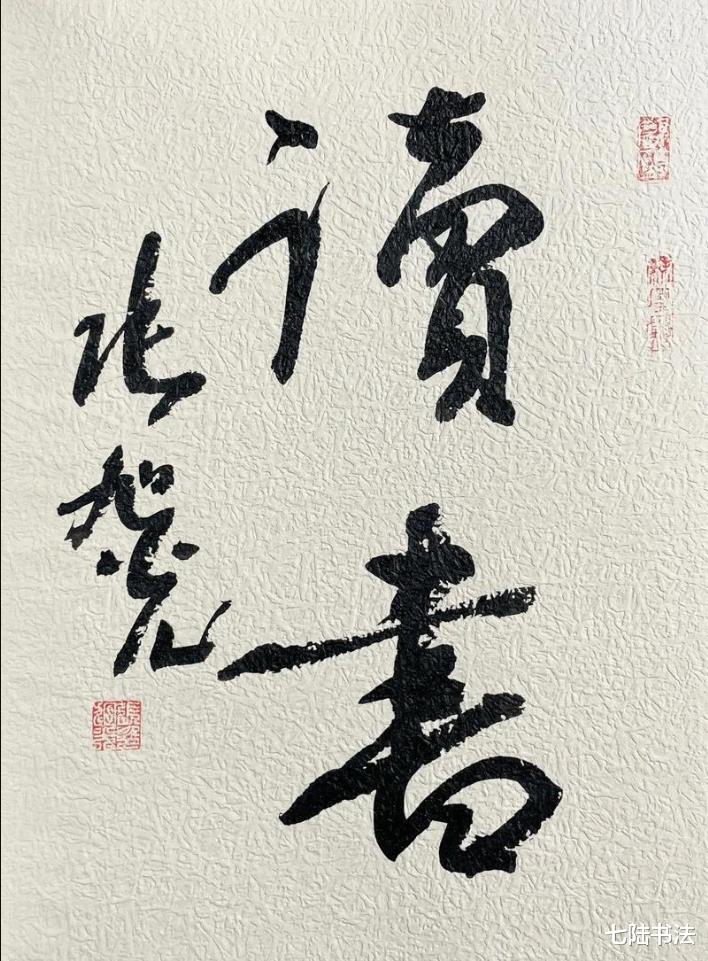

当科技取代了书法的实用性,书法彻底失去了实用性,只能成为一门纯艺术,作为一门纯艺术,充满了刻意的构思,再也找不到不意书而书的状态,失去了率真、自然的韵味,取而代之的是刻意的安排和虚伪的情感,这种矫揉造作而来的作品怎么可能与古人书法相比呢。

然而就此认为今人书法已经全面堕落也是不客观的,书法属性的转变并非人为的懈怠而是时代发展的必然,这一历程不可阻止更无法逆转。

书法失去实用性就失去了主要的生存空间,面临消亡的险境。然而是任由书法走向毁灭还是努力探索新的发展方向,让书法能够紧跟时代文化发展继续成为中华文化的一部分,这是摆在当今书家面前的难题。

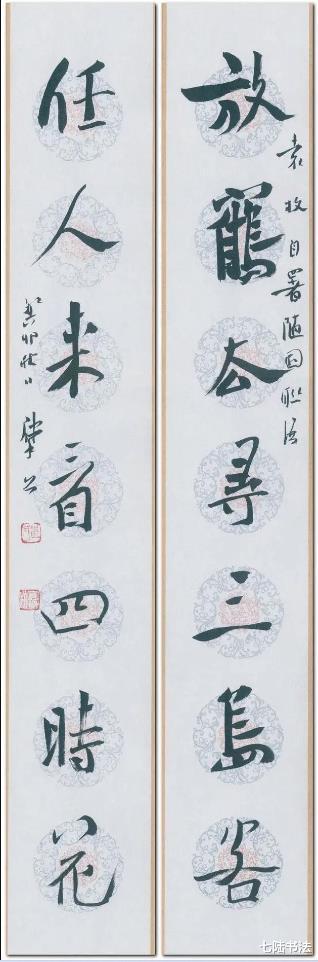

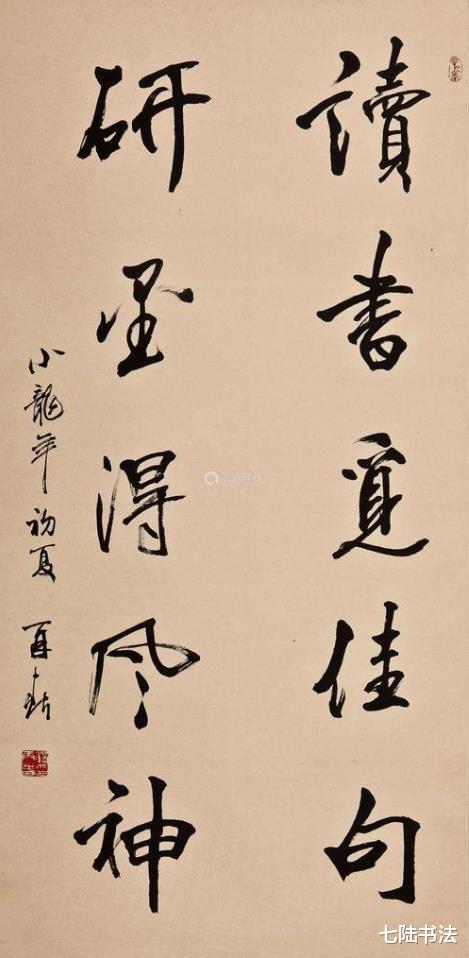

在这种时代背景下,坚持走传统书法的道路,坚守传统书法规范,能够复刻传统书法的面貌,但是也必然让书法与时代脱节,逐渐被时代淘汰。

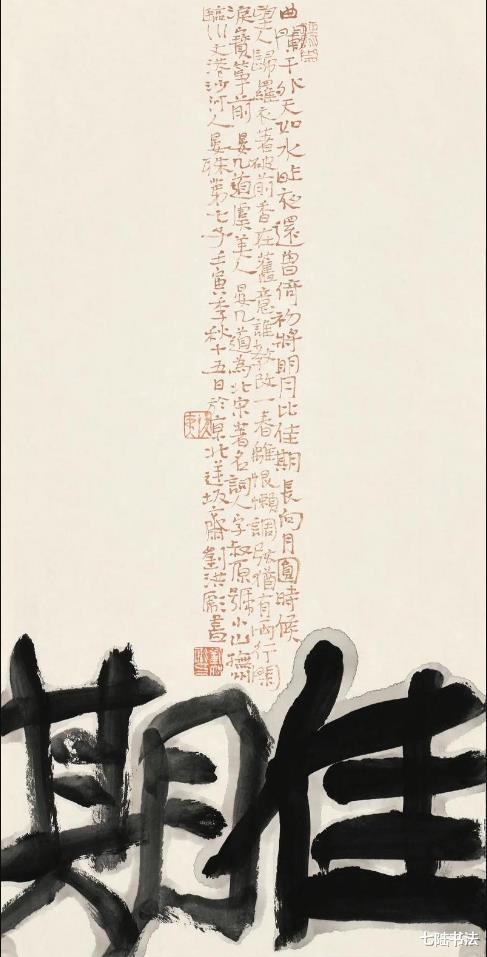

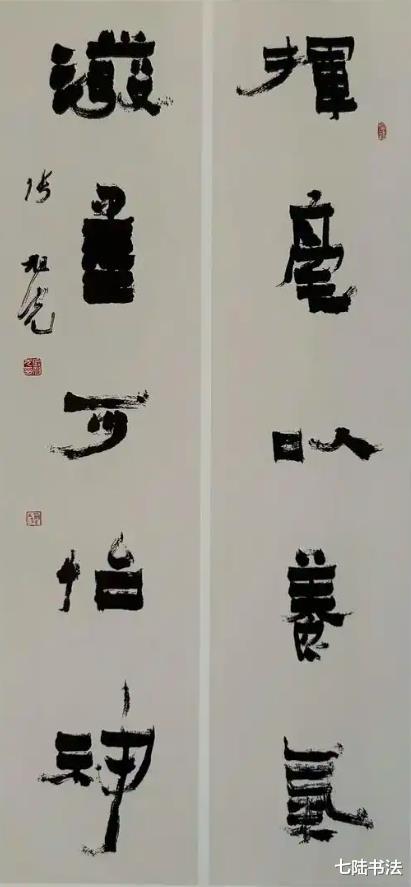

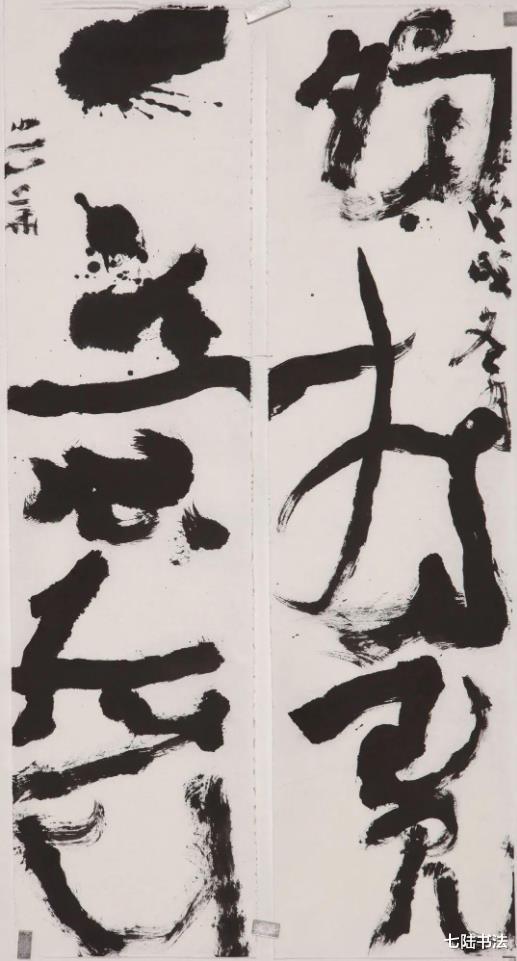

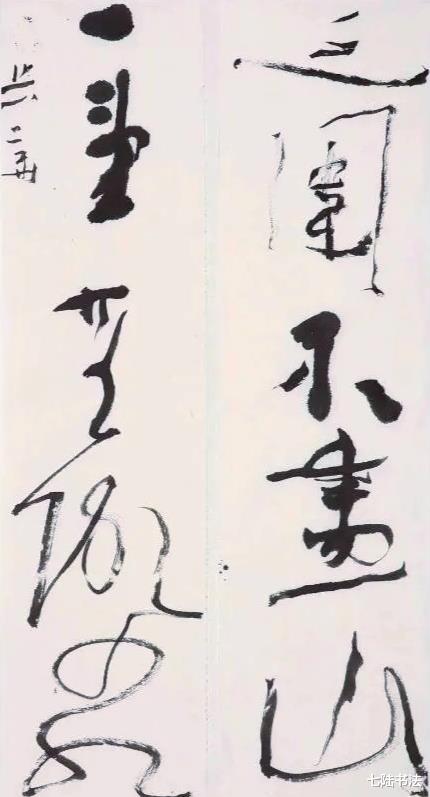

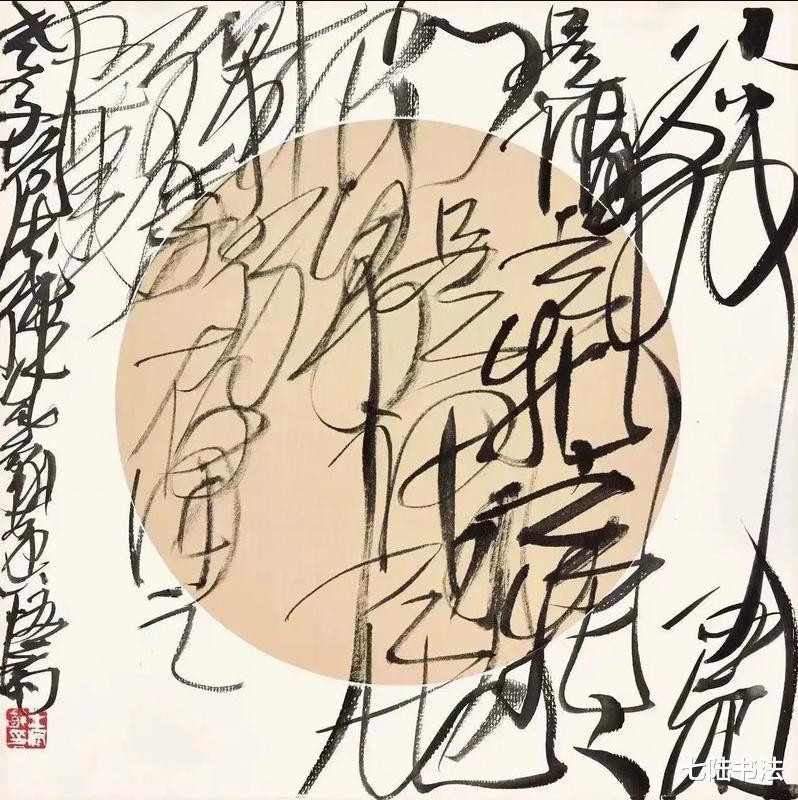

然而大胆的颠覆传统,进行广泛的沟通融合,必然让书法呈现出与古不同的面貌,这挑战了时代的审美态度,容易遭到时代的摒弃,当今所谓的“丑书”横行正是这种原因构建出来的。

现在很多人用传统书法来衡量今人作品,凡是无法看出传统印记的都被视为臆造而贬为“丑书”。

其实在书法迎来历史性转变的时代,再用传统的审美去审视当今书法已经不合时宜,当今应该有更为贴近时代文化的书法审美新标准出现,让书法继续保持独立、民族的文化艺术地位。

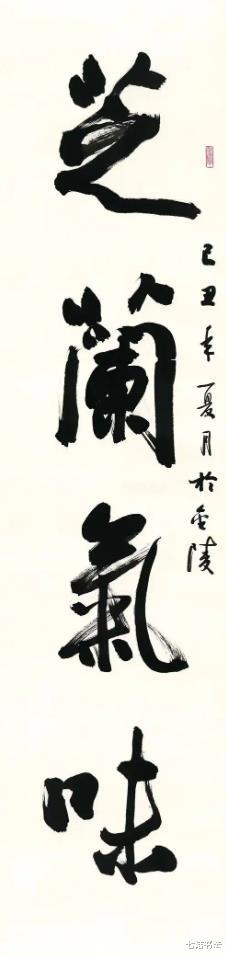

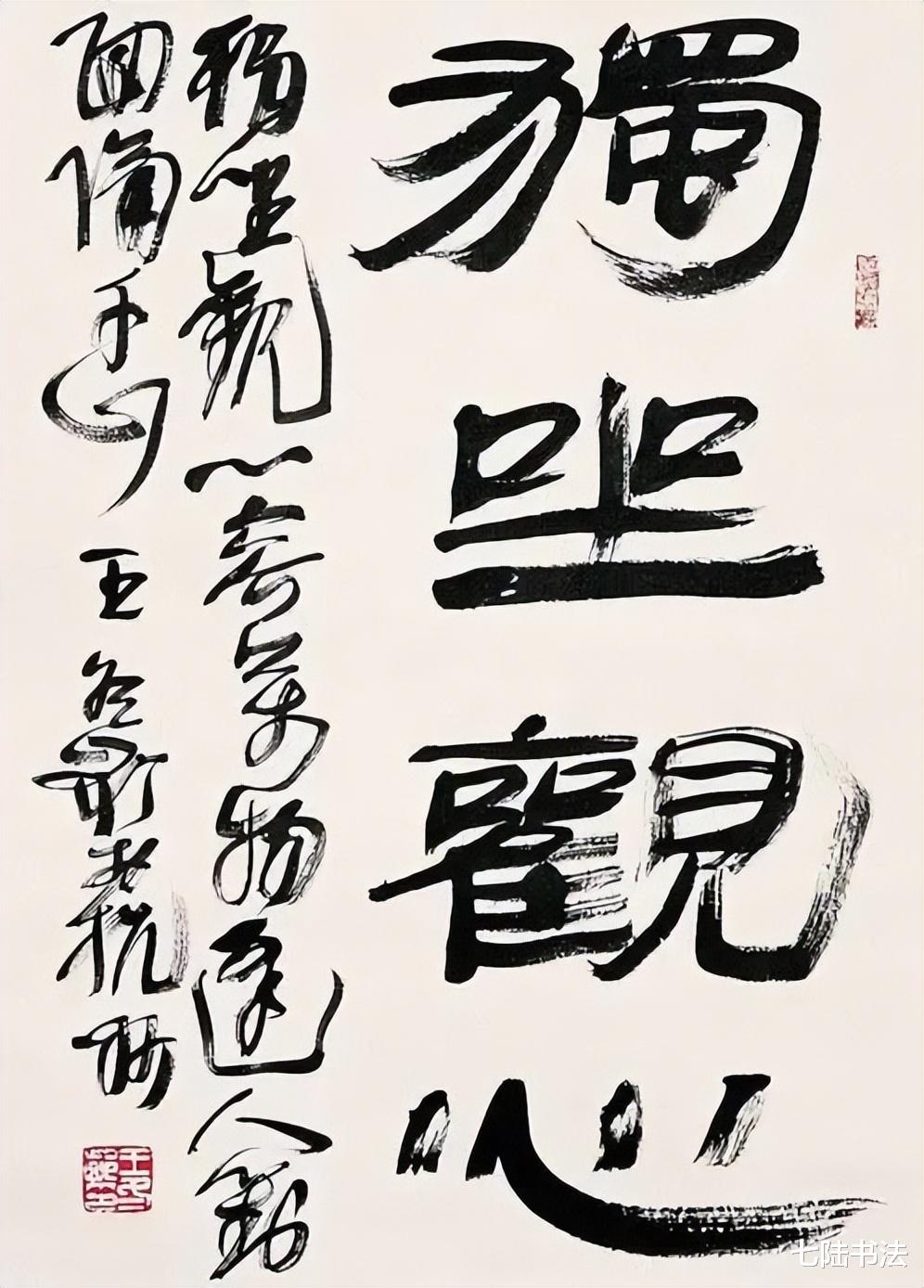

在当代书法创作中,可以观察到三种主要发展方向。第一种是传统派,致力于延续古代书法范式。这一流派的书法家注重临摹古代法帖,强调笔法、结字、章法的规范性。第二种是现代派,主张在传统基础上进行创新,探索书法与当代艺术的结合。第三种是实验派,试图突破传统书法的形式限制,进行跨界艺术实践。

传统派书法在专业领域仍占主导地位,但在展览体系和艺术品市场中,现代派与实验派作品的影响力正在增强。这种格局变化反映了书法艺术生态的复杂态势。

古代书法教育主要依靠师徒相授和私塾教育,强调长期临摹和心手相应的训练方式。如今书法已经成为国家一级学科,专业美术院校逐步建立书法专业,形成系统化的学院教育体系。

教育方式的转变也必然导致审美评价标准的改变,布局、线质等系统艺术课题让书法不仅仅是笔法、字法的技法训练,从实用技能升华为艺术,审美也就需要更多的美学元素。

国际文化交流为书法艺术带来新的发展机遇。近年来,中国书法在国际艺术展览中的展出频率显著增加。这种跨文化传播既促进书法艺术的国际认知,也引发关于传统文化当代转化的思考。

当代书法创作面临的主要问题包括:如何平衡传统继承与创新突破的关系,如何处理艺术个性化与文化认同的矛盾,如何应对数字化时代的挑战。

书法从实用书写中脱离,转化为纯艺术形式,这一过程并不孤立,关键不在于比较今古孰优孰劣,而在于如何在新条件下延续书法的文化精神。

书法作为中国文化的代表性艺术形式,其当代转型不仅关乎艺术本身,也关系到传统文化在现代社会的生存方式。

这个过程需要创作者、研究者、教育者和公众的共同参与,通过持续实践和理性讨论,逐步形成符合时代特征的书法发展路径。

当代书法的发展是一个复杂的文化现象,需要从多个维度进行理解。简单断言今人书法不及古人既不符合历史事实,也无助于问题的深入探讨。

更值得关注的是如何在新的历史条件下,保持书法的艺术活力与文化价值,使其继续为中国文化的发展作出贡献。