这场战争像一部停不下来的长剧,演员是泽连斯基、普京和重返白宫的特朗普。观众席上,美国在催“和谈”,俄罗斯在晒“战果”,乌克兰却还在硬撑。

泽连斯基和美军将领丹·德里斯科尔见面

美式“和平计划”,听着像投降书11月的华盛顿空气混着咖啡香和新闻味。特朗普政府丢出一份28点的“和平计划”,外媒看了直摇头:这计划更像要求乌克兰割地赔笑。计划要求乌方放弃克里米亚、顿巴斯的部分地区,还得缩减军队规模,听起来像是让乌克兰从主角退成配角。

乌克兰的反应挺硬气。泽连斯基说愿意“诚实合作”,但重申主权不能动。他像是在玩一场政治跷跷板,一边要美国的钱,一边不能丢脸。欧洲国家也皱眉,法国外交部长那句“和平不能是投降”传遍欧洲政圈,显然没人想被看成逼乌“认输”的坏人。

库皮扬斯克入口处

这份计划在美国内部也不安生。特朗普阵营主打“止战优先”,称自己能让冲突速结。听起来像个推销员在兜售和平套餐,标价是乌克兰的领土。美国国内媒体评价两极,右翼呼吁“别再烧钱”,而军方专家则担心这份计划只会助长俄方胃口。

与此同时,乌克兰民众心态复杂。有人盼战火止歇,也有人怒斥“投降说”是背叛。前线的士兵更直接——“我们没打算停火。”他们知道,那些纸上的协议换不来安全,只能靠阵地的泥巴和血。

而在莫斯科,克里姆林宫的气氛明显轻松。俄方发言人称,任何“合理的提议”都值得考虑,这句话含义深长。似乎俄方早就准备好让别人来替他们签下“和平”。普京在一次闭门会议上微笑着听取汇报,没人知道他笑的是什么,也许是看到了棋局的下一步。

整个11月,美国、欧洲、乌克兰之间像是在打一场“文字战争”。一边是外交辞令,一边是前线炮火。新闻越多,真相越模糊,而那份“和平计划”的每个字都成了战场外的导弹。

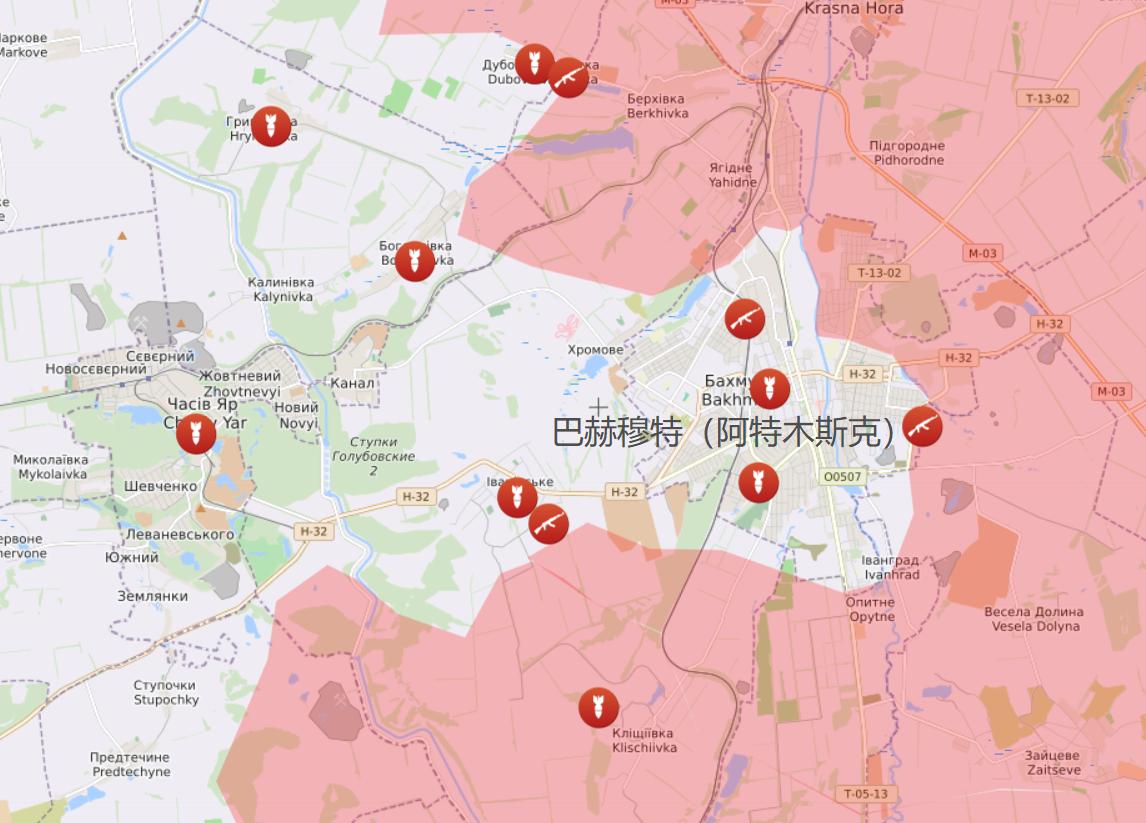

俄军“再下一城”?消息像烟雾弹就在“投降说”闹得沸沸扬扬时,俄国防部宣布一个新战果——失守。电视镜头播出“俄军进城”的画面,可乌克兰军方随即反驳:战斗仍在继续。媒体纷纷打出标题:“谁控制了这座城市?”可惜,没有一个答案能彻底盖章。

前线记者描述,那座城市已经成废墟,街头的每栋楼都像筛子。俄军宣称在“逐屋清理”,乌军说还在抵抗。战争的语言一旦变成“争夺中”,就意味着没有哪一方能说自己赢了。Reuters和BBC的报道都指向同一个结论:Pokrovsk仍是焦灼地带。

乌克兰获得的美制F-16战斗机

几天后,俄方又称拿下Kupiansk。这回连官媒都语气谨慎。乌克兰国防部放出视频,显示士兵还在城郊布防。哪怕真被逼退,也没人承认“失守”。对乌克兰来说,一座城的名字背后,是整个国家的尊严。

城市攻防战的背后,是补给线的博弈。俄军靠炮火推进,乌军靠无人机拖延。夜空中像是无声的赌桌,谁的手更稳谁就能多撑几天。前线医生说,最怕的不是炸弹,而是没药。乌军的防线靠的是物资和信念,而这两样都快耗尽。

欧洲皱眉,美国分心,乌克兰在中间“夹板”欧洲国家这回不再

整齐划一。法国和德国都对特朗普的“新和平方案”表示警惕,担心一旦乌克兰被迫让步,俄军的胃口只会更大。欧盟内部开会时气氛微妙,表面说“支持和平”,私下却在盘算:谁来买单?

美国这边,选举余温未退,国内争论激烈。一派喊着“别再掏腰包”,另一派坚持“不能让俄得逞”。在这样的背景下,“要求乌克兰做出让步”成了政治话术,也成了外交试探。泽连斯基几乎天天在镜头前演讲,用“自由”“尊严”这些词提醒西方:别忘了你们在支持谁。

对乌克兰民众而言,援助像一根时断时续的输液管。武器来了,战线能顶;钱慢了,士兵的饭都难保。首都的商店夜里仍亮着灯,仿佛一切正常,但人们都知道,城市的宁静只是暂时的假象。

俄罗斯继续在东线施压,火炮、导弹、无人机轮番登场。克里姆林宫官员暗示,若和平方案被拒,战斗还会升级。泽连斯基的团队只能加快节奏,一边寻求欧洲新的资金支持,一边坚称“不签不平等协议”。这种姿态赢得掌声,也加重了压力。

剧情反转未完,未来仍在硝烟中11月下旬,战场新闻继续刷新。俄方称在Kupiansk站稳脚跟,乌方依然坚称阵地未失。两边都在发视频、放声明,像是在抢夺叙事权。与此同时,美国和欧洲的外交官忙着修改“和谈文本”,每删掉一个字都像拆一颗地雷。

泽连斯基的态度始终强硬。他说乌克兰不会签任何让人民蒙羞的协议。这个姿态在国内赢得尊敬,也让外部援助更加迟疑。毕竟,没人愿意在看不到结局的战争中持续投资。

俄罗斯那边信心高涨。克里姆林宫的评论员形容这场战役为“战略性成功”。可西方情报分析指出,俄军虽推进,但付出极大代价,前线伤亡沉重。战争似乎成了两个赌徒互不认输的牌局,谁都不肯先扔牌。

美国国内的分歧还在扩大。特朗普阵营主张“停止无意义流血”,但军方认为贸然撤资会让俄方更强。这个拉扯让“和谈”变成政治角力。全世界都在看这场三方博弈,谁都不想被看成输家。

乌克兰百姓的情绪像天气一样起伏。前一天期待援助,第二天又听到城市被轰炸。教堂的钟声仍然响起,提醒人们信念还没灭。有人在社交平台留言:“我们还在这里,别替我们决定未来。”这句话后来被多家媒体引用。

冬天即将来临,战线可能冻结,谈判桌也许重启。和平的可能性依旧悬在空中,就像战场上飘着的白雾,看得见,摸不着。剧情远未完结,下一幕会在冷风里展开。

参考信源:Reuters|2025年11月20日|《Zelenskiy ready for ‘honest’ work on US-backed plan as Europeans push back》The Guardian|2025年11月19日|《US and Russian officials draft plan to end Ukraine war based on capitulation from Kyiv》Le Monde|2025年11月6日|《The battle for Pokrovsk enters its final phase》BBC|2025年11月20日|《Russia claims capture of Kupiansk, Ukraine denies loss》