作为中国四大名著之一,《水浒传》中“一百单八将聚义梁山泊,替天行道反抗朝廷”的故事家喻户晓,宋江也因此成为“农民起义领袖”的经典符号。然而,翻开《宋史》《大宋宣和遗事》等史料会发现,历史上真实的宋江起义,与小说演绎相去甚远——它并非规模浩大的“农民起义”,而是由36名骨干搅动的局部叛乱;起义军也没有“替天行道”的旗帜,更未与方腊、高俅等人产生交集。

宋江起义的爆发,并非偶然,而是北宋末年腐朽统治的必然结果。这场叛乱的“总根源”,正是那位精通书画却昏庸无能的宋徽宗赵佶。宋徽宗在位25年(1100-1125年),将北宋推向了灭亡的边缘——对外,他放弃收复燕云十六州的雄心,转而与金国签订“海上之盟”,以大量岁币换取短暂和平;对内,他沉迷艺术与享乐,任用奸臣,横征暴敛,将百姓推向水深火热的境地。

当时的北宋朝堂,腐败已到了“无以复加”的地步。正如《大宋宣和遗事》所载:“蔡京、蔡攸、童贯之徒,纵恣于上;高俅、杨戬、朱勔之党,朋邪于下。”蔡京任宰相期间,推行“花石纲”之役,派朱勔在江南搜刮奇花异石,运输船只首尾相接,绵延数千里,耗费民力财力无数;童贯掌握兵权,却贪腐无能,在与西夏、辽国的战争中屡战屡败,反而谎报战功邀功请赏;高俅凭借擅长蹴鞠得宠,任殿前都指挥使,大肆敛财,欺压百姓。

百姓对这些奸臣恨之入骨,民间流传着一首歌谣:“打了桶(童贯),泼了菜(蔡京),便是人间好世界。”(《宋史·奸臣传》)更雪上加霜的是,北宋末年各地灾荒频发,黄河多次决口,山东、河北等地“饿殍遍野,民不聊生”。

可朝廷不仅不赈灾,反而变本加厉地征收赋税——“方田均税法”沦为官吏盘剥的工具,“免役法”变成强制摊派,百姓稍有反抗,便被冠以“盗贼”之名镇压。在这样的乱世中,“起义”成了走投无路百姓唯一的选择,宋江起义正是在这样的背景下应运而生。

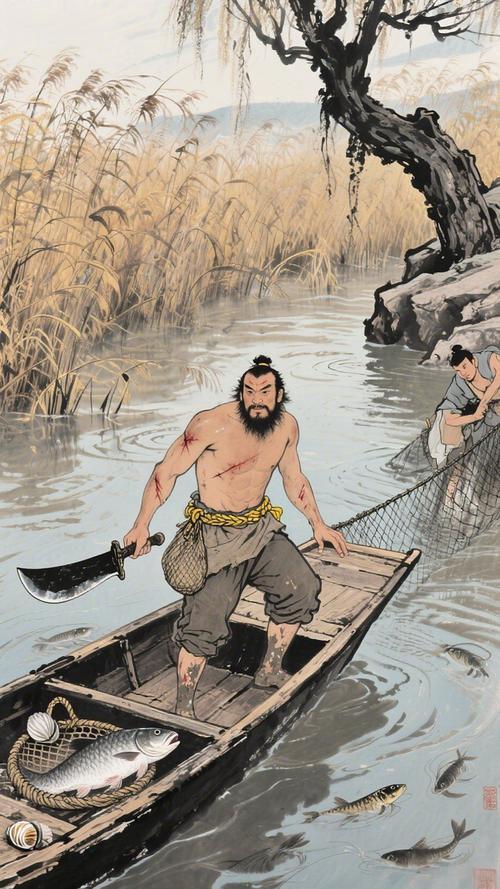

宋江起义的直接导火索,是朝廷对梁山泊的“粗暴掠夺”。梁山泊位于今山东梁山、东平一带,当时是一片广阔的水域,盛产鱼虾、莲藕、蒲草,周边百姓多以捕鱼、采藕为生,这里是他们赖以生存的“生命线”。

为了解决因“花石纲”和战争导致的财政危机,宋徽宗朝廷竟将整个梁山泊水域宣布为“公有”,规定百姓凡入湖捕鱼、采藕、割蒲,都必须缴纳重税,若有违规者,以“盗贼”论处。这一政策如同压垮骆驼的最后一根稻草——周边百姓本就因灾荒和赋税困苦不堪,梁山泊的收入是他们最后的希望,如今连这点生路都被朝廷断绝,郁积在心中的怨气终于爆发。

宣和元年(1119年),失去生路的渔民和农民在宋江的带领下聚众造反。他们凭借梁山泊易守难攻的地理优势,阻杀前来镇压的官兵。与《水浒传》中“聚义厅”“忠义堂”的演绎不同,真实的宋江起义初期更像是一场“求生之战”——参与者都是贫苦百姓,没有复杂的政治纲领,只为反抗朝廷的重税和压迫。

起初,朝廷并未重视这场“小叛乱”,认为当地官府足以平定。可一个月过去,官兵不仅没能拿下梁山泊,反而屡遭败绩。直到这时,宋徽宗才下旨责令当地驻军“迅速平叛”,一场看似不起眼的民变,就此逐渐升级。

《水浒传》中描写宋江起义军有“一百单八将”,拥兵数万,真实情况却相差甚远。据《宋史·侯蒙传》记载,宋江起义军的“骨干力量只有三十六人”,其余参与者多是临时加入的贫苦农民和渔民,手中武器简陋,缺乏正规训练。按理说,这样一支“乌合之众”,应该很容易被官军平定,可事实却截然相反。

原因在于当时的北宋官军早已“腐败无能,军备废弛”。这些官兵平时欺压百姓、搜刮民财个个在行,一旦上了战场,却毫无战斗力——士兵多是招募的流民,未经严格训练;将领则多是靠关系上位的纨绔子弟,不懂战术指挥。因此,当地驻军浩浩荡荡开往梁山泊后,竟被宋江的起义军杀得大败,损失惨重。

首战告捷后,宋江起义军名声大噪,许多走投无路的百姓和江湖豪杰纷纷前来投奔,起义军规模迅速扩大。但宋江并未固守梁山泊,而是采取“流动作战”的策略,率军离开了梁山泊,转战于山东青、齐(今山东青州、济南)与河南、河北一带。

由于各地官军同样腐败不堪,起义军如入无人之境,“横行河朔、东京(今河南开封),官兵数万,无敢抗者”。据史料记载,起义军在短短一年多时间里,就攻破了十余个州府,势力遍布山东、河北等地,甚至逼近京城开封,这才让宋徽宗真正意识到了危机。

此时,时任亳州知州的侯蒙上书宋徽宗,提出了一个“招安”的建议:“江以三十六人横行齐、魏,官军数万无敢抗者,其才必过人。今青溪盗起(指方腊起义),不若赦江,使讨方腊以自赎。”(《宋史·侯蒙传》)宋徽宗大喜,立即命人前往劝降宋江,想让他“戴罪立功”去平定方腊起义,却被宋江拒绝。

宋江拒绝招安后,率军继续南下,于宣和三年(1121年)二月进攻海州(今江苏连云港)。海州是江淮地区的富庶之地,也是北宋重要的漕运港口,朝廷深知此地不可失守,立即任命张叔夜为海州知州,负责抵御起义军。

张叔夜与之前那些腐败的将领截然不同——他是一位戎马多年的老将,曾在西北战场与西夏作战,有着丰富的实战经验,只因得罪了蔡京等奸臣,才被贬到海州。接到命令后,张叔夜立即着手整顿军备:他训练士兵、修缮城墙、囤积粮草,同时派出探子侦察起义军的动向,制定了周密的作战计划。

当宋江率领起义军乘船抵达海州海岸时,张叔夜采取了“诱敌深入”的战术。他先派少量官兵在岸边迎战,假装不敌,丢盔卸甲地败退。起义军见官兵“不堪一击”,以为又是一场大胜,纷纷莽撞地上岸追击。可他们刚上岸,就陷入了张叔夜早已布下的埋伏——伏兵四起,箭如雨下,起义军顿时大乱。

更致命的是,当起义军拼死杀回河岸,准备乘船撤退时,却发现他们的船只早已被张叔夜派去的人放火烧毁。失去退路的起义军陷入了绝境,张叔夜趁机一面率军猛攻,一面派人向宋江劝降,声称“若降,可免一死;若顽抗,必诛全族”。

此时的起义军已是伤亡惨重,粮草断绝,再无抵抗之力。宋江深知大势已去,为了保全手下残余将士的性命,最终选择了投降。就这样,这场持续两年多的宋江起义,在张叔夜的精心策划下,以“招安”的方式落下了帷幕。

在《水浒传》和许多民间演义中,宋江投降后参与了平定方腊起义的战斗,并立下大功,这其实是对历史的篡改。据《东都事略·徽宗纪》记载,北宋朝廷平定宋江起义是在“宣和三年四月”,而平定方腊起义则在“宣和三年三月”——平宋江比方腊还晚一个月,宋江自然不可能参与平方腊之战。

更有力的证据是《折可存墓志》。折可存是北宋末年的将领,曾参与平定方腊起义,墓志中明确记载他在平方腊之后,“奉御笔,捕草寇宋江,不逾月而获”。这进一步证明,宋江起义的平定晚于方腊起义,两者之间没有交集。

那么,为何后世会将宋江与平方腊联系在一起?这与南宋以后的文学演绎有关。南宋时期,中原已被金国占领,百姓渴望“英雄人物”出现,宋江起义的故事被逐渐美化和演绎,《大宋宣和遗事》中首次将“招安平方腊”的情节加入其中;到了明初,施耐庵在《水浒传》中进一步丰富了这一情节,使得“宋江平方腊”的故事广为流传,最终混淆了史实。