文 |史迁

编辑|史迁

2022年,日本前首相安倍晋三在街头遇刺,震惊世界。但更出人意料的是,风波之后,他在山口县的墓碑上,竟然赫然刻着五个中国汉字——“安倍家之墓”。

在一个长期高喊“去中国化”的国家,这一幕显得格外刺眼:一个推动过日语本土化政策的前首相,最终却用“最中国”的方式完成了人生终章。

这块墓碑,不只是纪念安倍本人,更像是日本与中国文化千丝万缕联系的一个隐喻。

墓碑背后,是一个绕不开的文字现实

墓碑背后,是一个绕不开的文字现实别看汉字在日本已经用了上千年,但日本社会对它的态度一直挺复杂。一方面,汉字是日本书写系统的根;另一方面,一些政治人物和改革派却总想“断奶”。

从19世纪的前岛密主张用拉丁字母,到战后美国占领当局出台限制汉字使用的《当用汉字表》,每一轮“去汉字”的尝试,都是一次文化自我割裂的冒险。

但现实很打脸。日语有太多同音词,像“はし”既可以是“桥”,也可以是“筷子”,不用汉字根本分不清。假名系统虽然轻巧,但表达力不够。

而墓碑这种讲究仪式感和传承的场合,更是容不得“轻飘飘”。平假名、片假名写在卡通片里还行,放在祖坟上,那是对祖宗的不敬。

安倍家族是日本政治圈的“金字招牌”,几代人都在政坛呼风唤雨。

墓碑上的“安倍家之墓”,不只是为了好看,而是一种身份符号,一种文化宣言——他们需要用汉字,来承载这个家族沉甸甸的历史。

汉字不是装饰,而是文化压舱石

汉字不是装饰,而是文化压舱石日本人对汉字的使用,其实从来都不是“用不用”的问题,而是“怎么用”的问题。日本本土最早没有文字,是汉字给了他们记录语言的工具。

公元284年,百济王仁带着《论语》和《千字文》踏上日本土地,带来的不仅是两本书,更是一整套思维方式。之后的“万叶假名”“平假名”“片假名”,都是在汉字基础上“魔改”出来的。可以说,没有汉字,就没有今天的日本书写系统。

而且,汉字在日本历史上也不是“普通话”,而是“权威语”。战国时期的大名、武士发命令、写家书、搞情报,全靠汉字撑门面。写得一手好汉字,等于拥有了“文化话语权”。

所以,哪怕今天的日本年轻人更习惯用假名和罗马音,到了正式场合,还是得靠汉字“撑场子”。

这也就能解释,为什么像安倍晋三这样的大人物,葬礼上不能随便糊弄。一块刻着汉字的墓碑,不是怀旧情结,而是制度传承的象征。在日本,这不是“古板”,是标准。

“去汉字”动过几次脑筋,最终被打脸

“去汉字”动过几次脑筋,最终被打脸从历史看,日本不是没试过摆脱汉字。19世纪末,前岛密就提出用罗马字母取代汉字,结果连语法都搞不通;明治维新时,森有礼主张干脆学英语,学得一塌糊涂。

战后美国人来干预教育,搞了个《当用汉字表》,删掉一大批汉字,白忙一场。每一次改革,最后都败在一个事实面前:日语太复杂,不靠汉字不行。

你要是用假名写整段文章,读起来跟猜谜语差不多。汉字在日本,不只是工具,更是语言的过滤器。它在字义、语境、历史之间搭了桥,是让日语“有逻辑”的基础。一旦抽掉汉字,整个语言系统就会像积木塔一样坍塌。

技术曾是汉字的“短板”,后来成了它的“加分项”

技术曾是汉字的“短板”,后来成了它的“加分项”曾经,日本人对汉字还有另一个顾虑:不好输入。电脑时代来了以后,拉丁字母输入简单,汉字又多又难敲,看起来像个“技术累赘”。但到了八九十年代,中国科学家王选和王永民解决了这个问题。

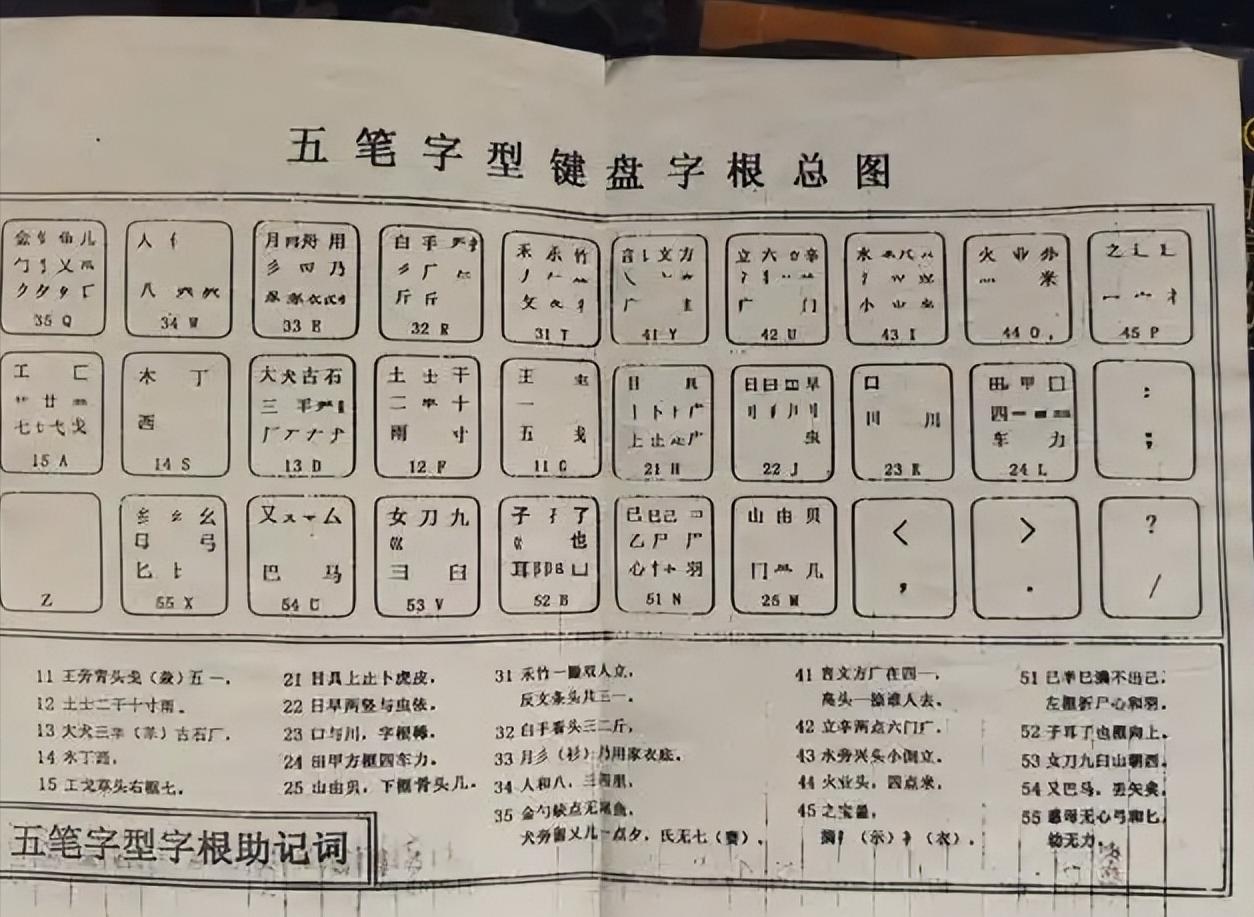

王选搞出了汉字激光照排系统,让印刷厂不再为排版头疼;王永民发明了五笔输入法,打字速度直追拼音。

这两个中国人的发明,不光救了中国的汉字,也让日本的汉字输入问题迎刃而解。日本人自然也从中受益,于是原本“汉字太麻烦”的理由,也站不住脚了。

技术上不再拖后腿,文化上又断不了根,汉字慢慢稳住了阵脚,变成了现代日本生活的“标配”。甚至连每年12月,京都清水寺都会搞个“今年的汉字”活动,找出一个最能代表国家气氛的汉字,全民投票参与。这种全民级的文化仪式,已经说明汉字在日本根深蒂固。

语言从来不是孤立存在的,它背后站的是国家实力。过去几十年,中国从制造大国变成科技强国,从追赶者变成引领者,汉字的国际影响力也水涨船高。

在日本,不少年轻人开始认真学中文,不是因为喜欢中国菜,而是知道“懂汉语就是职场加分项”。从商场导购到政府翻译,通汉字、懂中文,成了职业发展的新红利。

连韩国都开始“回头看”,虽然他们推广韩文已久,但身份证、古籍、地名上仍保留不少汉字。这在东亚是一种共识:哪怕语言不一样,文化的“底子”还在汉字这儿。

所以,安倍墓碑上那五个字,不仅是家族的标签,更是文化的印记。

汉字,是日本文化里那个藏不住的“中国印章”

汉字,是日本文化里那个藏不住的“中国印章”安倍晋三不是第一个在墓碑上用汉字的日本人,也不会是最后一个。日本社会在现代化、信息化、国际化的浪潮中,始终没能甩掉汉字这个“老朋友”。

不是因为感情深,而是因为实用、传承、象征缺一不可。

政治可以换届,制度可以调整,但文化沉淀下来,是要靠几代人慢慢承的。日本曾一度想“去中国化”,但走到最后发现,语言这东西,你越想切割,它越会反弹。

一块刻着汉字的墓碑,其实就像一面镜子,照出的是日本社会在面对传统与现代、民族与全球之间的摇摆和平衡。而这场关于汉字的“保与弃”的拉锯战,安倍家族的选择给出了答案。

从一个墓碑出发,牵出了一个国家与一种文字之间长达千年的缘分。

文化从不因政治而终止,也从不轻易被时代抛弃。汉字,在日本,不是过去式,而是现在进行时。

评论列表