“管它什么专业、文凭,能就业的就是好专业。”28岁的苏鹏飞说。

这句话,正中这个时代关于教育与就业的眉心。

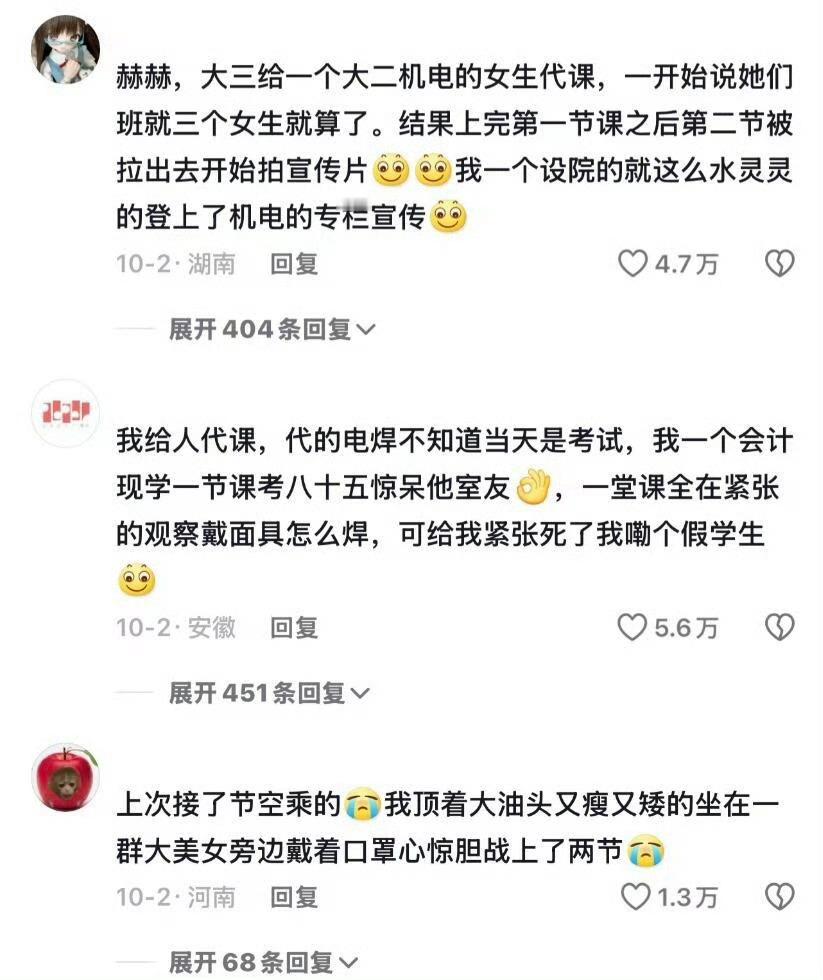

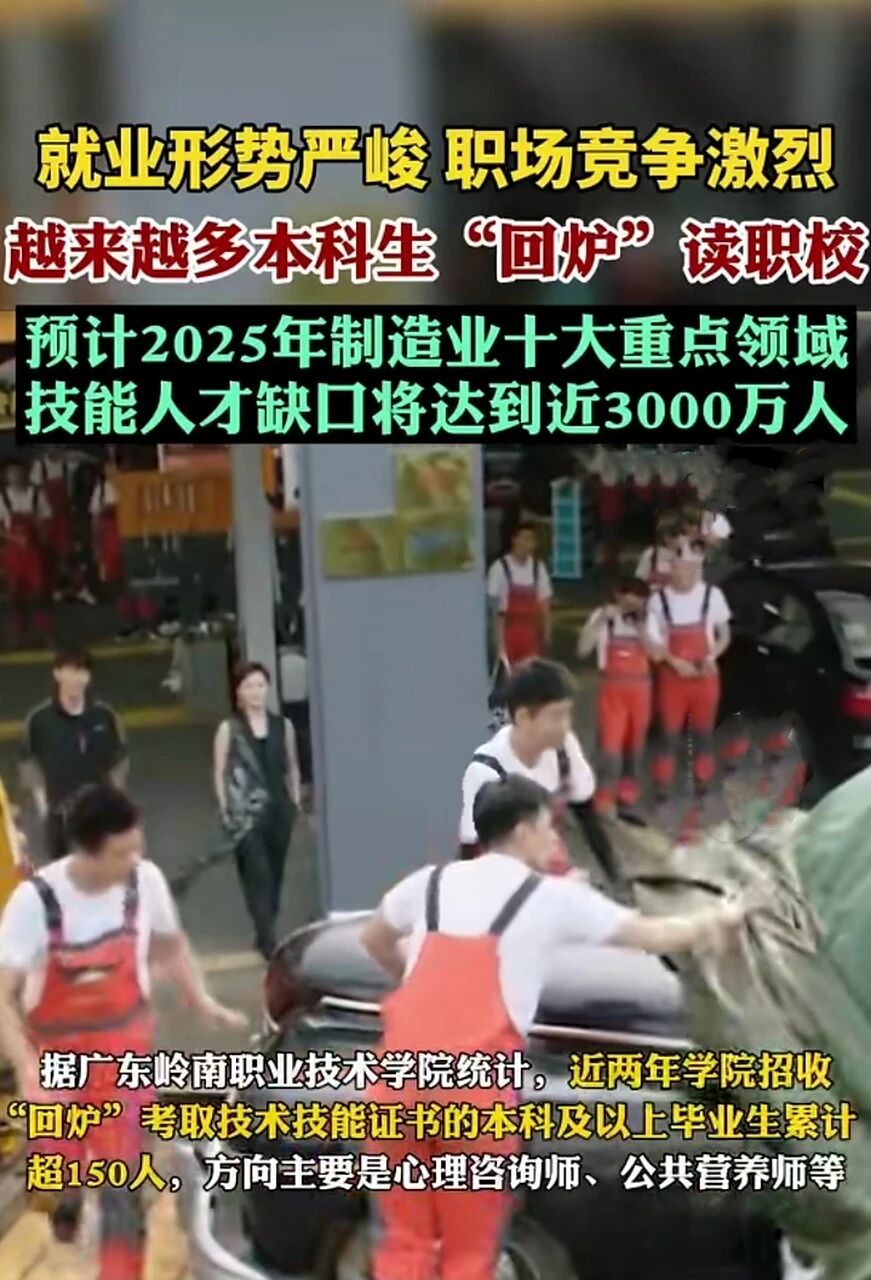

三年前,他从山东体育学院毕业,如今却在这里,与一群二十岁出头的年轻人一起,从头学习如何拧螺丝、接线路、编PLC。

苏鹏飞们的故事,读起来心里酸酸的。这是从理想主义到生存主义的妥协。

他们曾经相信“知识改变命运”,却在毕业后的现实中碰得头破血流。运动训练专业的他做过教练,搞过培训,最终发现那些大学课堂上的宏论,换不来一份稳定的收入。

他的同学王建波更典型——2017年本科毕业,在社会上摸爬滚打七年后,选择回到技校“重修”。这不是什么“终身教育”的美好范例,而是生存压力下的不得已转身。

当理想撞见现实,当诗意败给生计,他们选择了最务实的那条路。

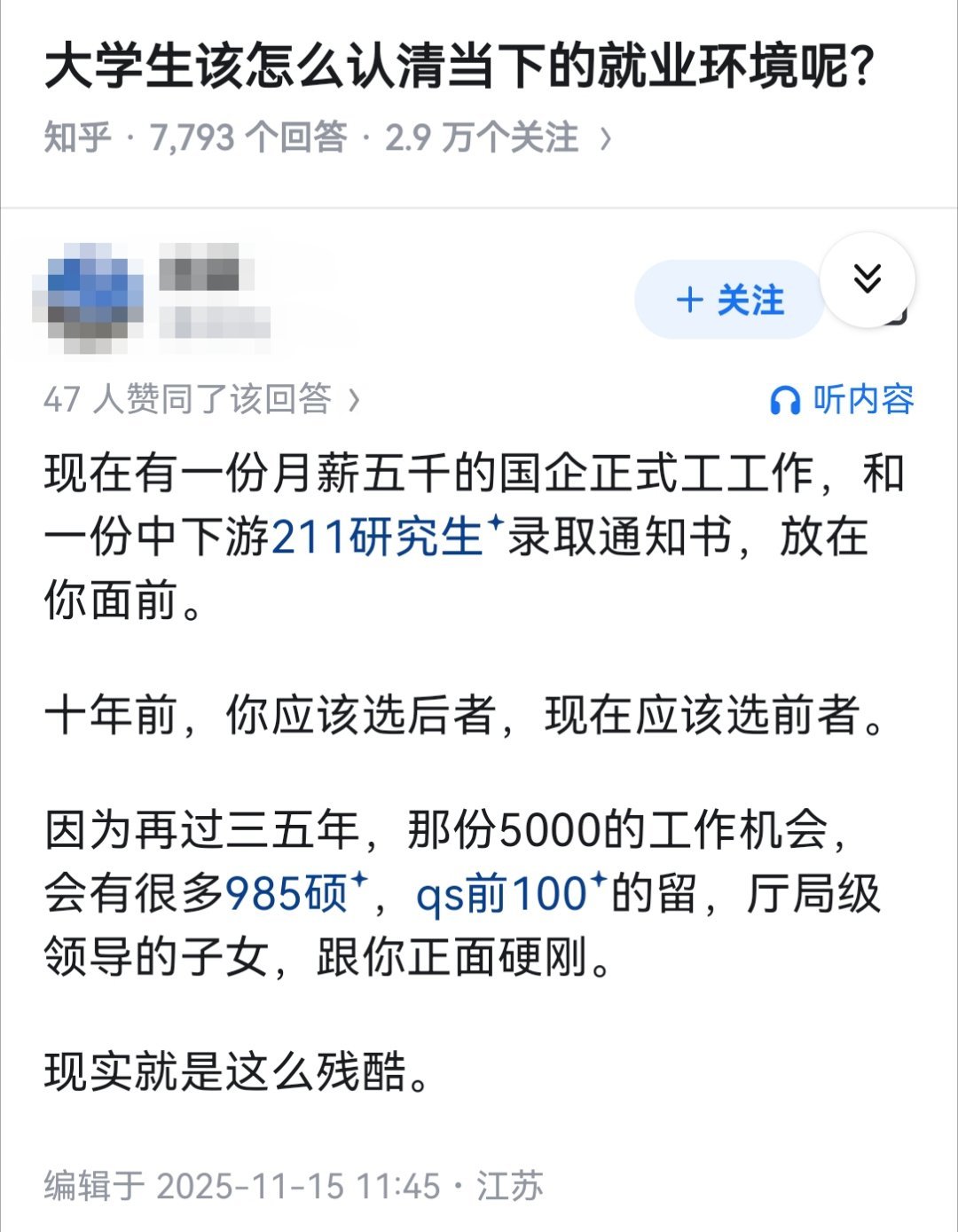

02企业抢着要,毕业即就业,薪资可观——这些光环背后,藏着令人不安的真相。这是“学历贬值”时代对本科生的价值重构。

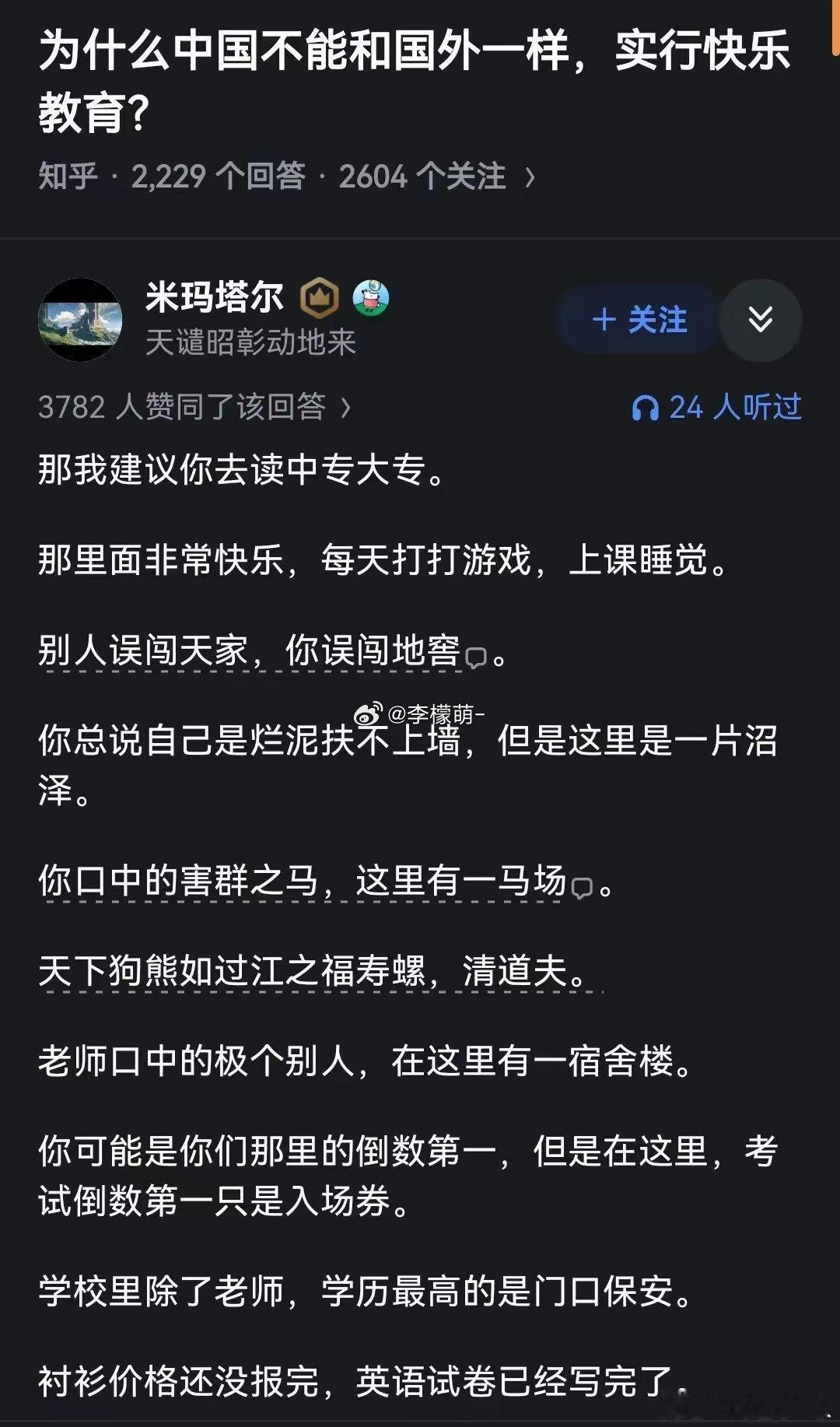

那些曾经被社会轻视的“蓝领”工作,如今却要本科生“回炉”才能获得入场券。这究竟是职业教育的胜利,还是高等教育的失败?

鲁北技师学院的预备技师班,学生尚未毕业就被“整班抢走”。看似风光,实则折射出人才市场的严重错配——我们的大学培养了太多“无用”的毕业生,而社会需要的,却是另一批人。

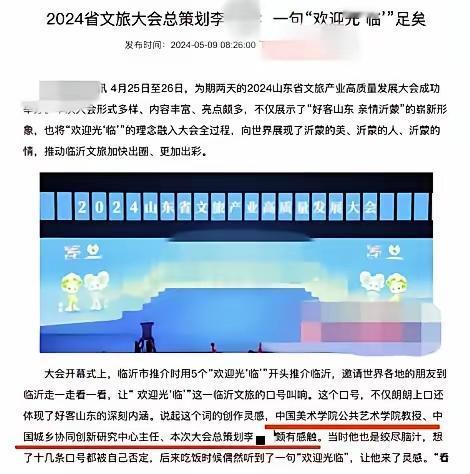

03今年夏天,多个省份密集出台政策支持“大学生技师班”。细细想来,像不像事后补救。

我们不得不承认:大学扩招二十年后,社会并没有准备好接纳这么多“知识分子”。当白领岗位饱和,当办公室薪水追不上物价,政策只能引导年轻人“向下兼容”。

这无关对错,只是教育向生存的妥协。“本升专”现象像一记耳光,打在了高等教育脸上——这背后是部分高校人才培养与职业市场需求之间的错位。

说得直接些:很多大学专业,从一开始就是个美丽的错误。它们满足了对“大学梦”的想象,却给不了学生安身立命的本事。

当大学文凭从“改变命运”的神坛跌落,沦为“普及教育”的标配,它的价值就需要重新评估。而评估的标准,正变得越来越功利——能找工作的,才是好教育。

04“真正的‘体面’来自创造价值的能力,而非一纸文凭。”这话听起来很励志。但如果细想,这何尝不是一种自我安慰?

我们正在用新的说辞,来包装旧的困境:当理想无法实现,就重新定义什么是理想。

苏鹏飞说“能就业的就是好专业”,这话背后的无奈,或许远多于自豪。这不是价值观的进步,而是现实压迫下的认知调整。

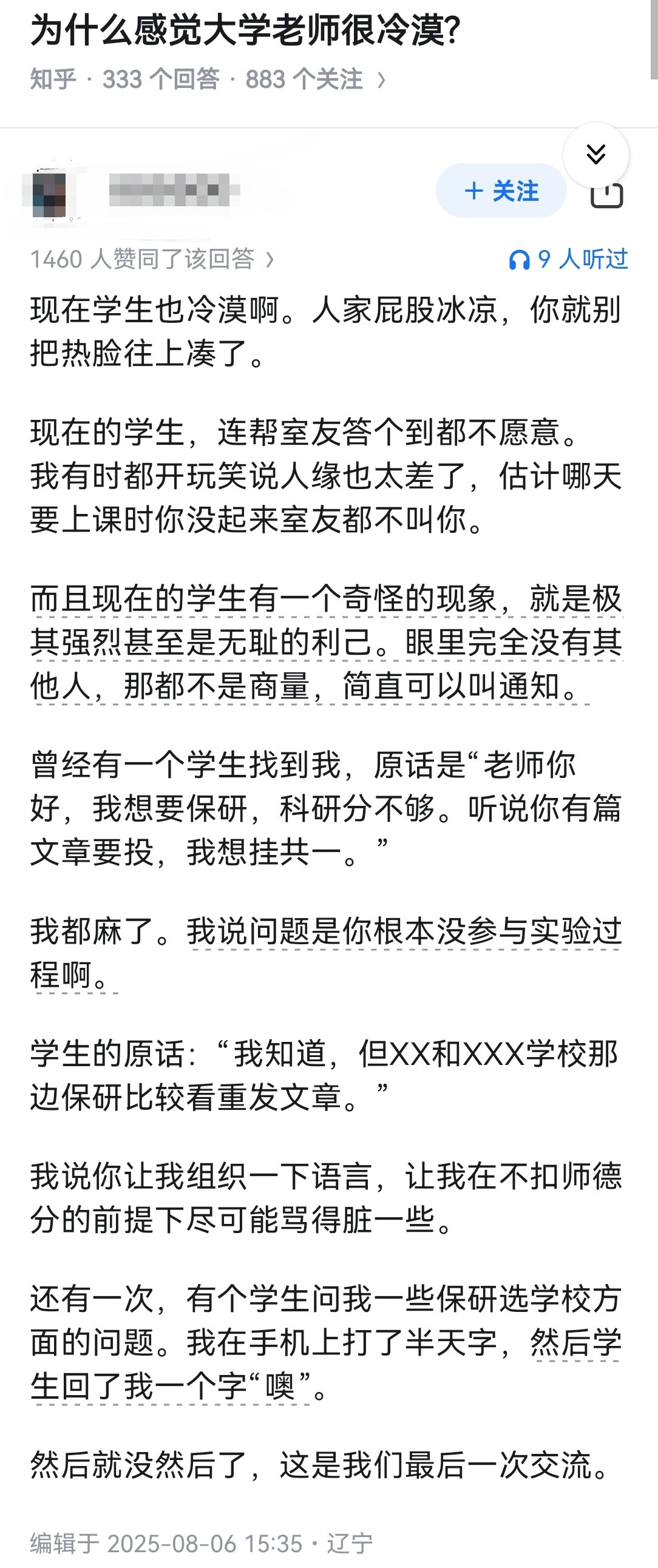

05教育的本质是什么?是培养完整的人,还是训练合格的工人?是启发思考,还是传授技能?

在理想层面,我们都选前者;在现实面前,多数人只能选后者。本科生“回炉”读技校,不是什么创新的佳话,而是个人与系统双重妥协的结果。

个人向生存妥协,系统向现实妥协。我们一边赞美着“脱下长衫”的勇气,一边心照不宣:如果有更好的选择,谁愿意走这条“回头路”?

苏鹏飞操作机械臂的样子很专注,也许他真的在这里找到了新的方向。但当我们为他鼓掌时,不要忘记问一句:

为什么我们的教育,要让一个年轻人绕这么大一圈,才能找到通往工作的路?

这个问题,比所有的“回炉”故事都更值得深思。