在朔州古城的暮春里,崇福寺的飞檐挑破柳烟时,总让人想起古籍里「层台耸翠,上出重霄」的句子。大多数人直奔第三进的弥陀殿而去,却鲜少有人留意,第二进院落里的千佛阁与钟鼓楼,正用明代的素笔,在金代的浓墨重彩前,轻轻勾勒出一幅耐人寻味的 prelude。当我踩着明洪武年间的方砖踏入这片空间,忽然明白:真正的古建之美,从来不在高潮的堆砌,而在留白处的玄机。

一、千佛阁的双面人生:当藏经阁变身千佛剧场

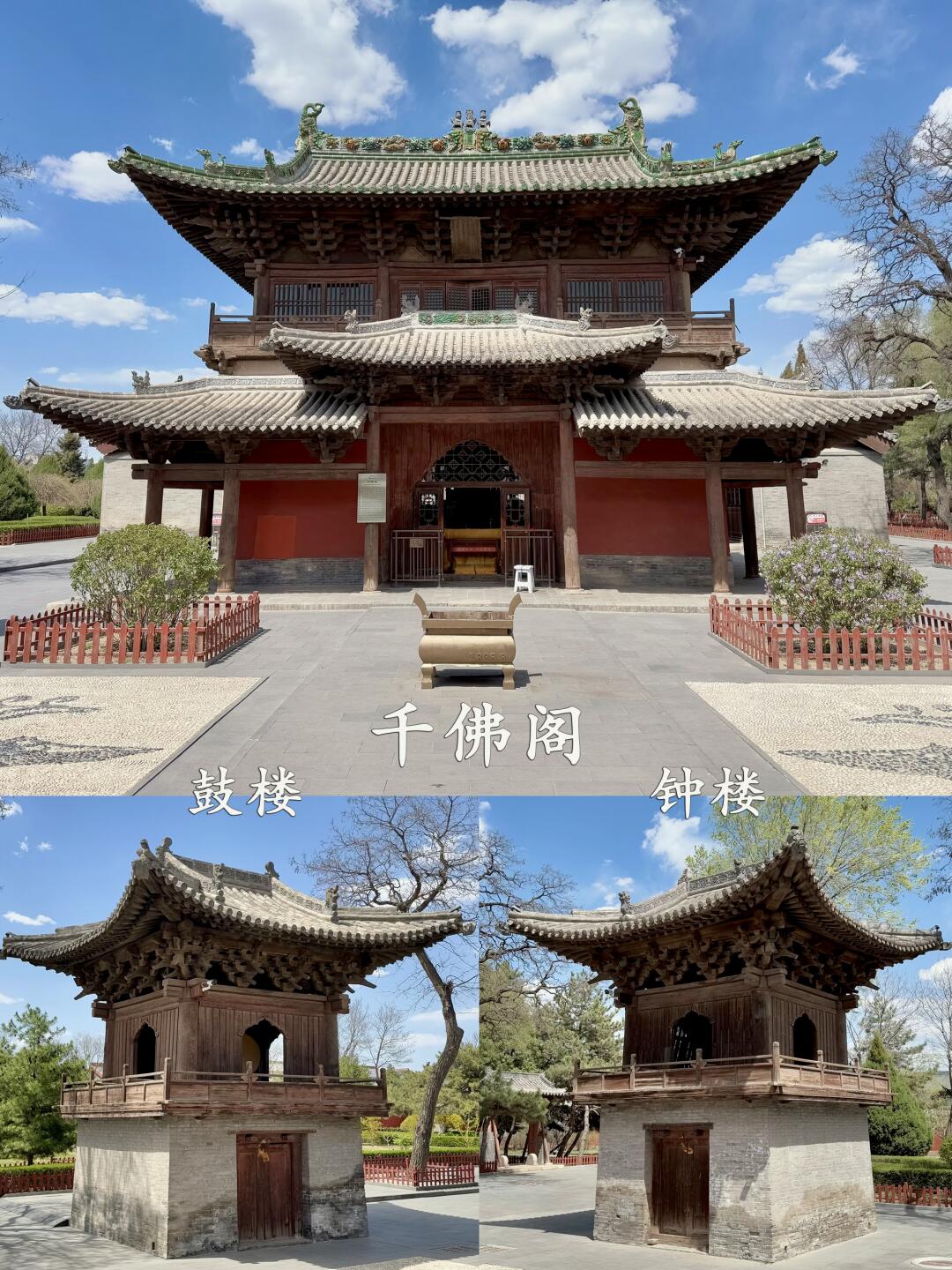

明洪武十六年的某个黎明,重建崇福寺的工匠们或许站在脚手架上,望着塬上的风沙掠过未完工的阁顶。他们不会想到,这座原本用于藏经的楼阁,会在四年后因千尊佛像的入驻而彻底改变气质。两层重檐歇山顶的建筑体量不算宏大,却在绿琉璃剪边的勾勒下,显出明代官式建筑的含蓄节制——筒板瓦整齐排列如鱼鳞,垂脊上的走兽虽不如金代繁复,却用琉璃的幽蓝与黄土的明黄形成微妙对冲。

一层的四面环廊是最妙的呼吸感。明间前后檐的凸肚门如同建筑的酒窝,壸门四周的木板上,隐约可见明代匠人用浅浮雕手法刻下的缠枝纹,虽经六百年风化,仍能辨出莲花与葫芦的轮廓——前者是佛教符号,后者暗合「福禄」的民间隐喻。门楣上的花罩式装饰最让人惊艳,细如发丝的棂条组成步步锦纹样,中间却嵌着道教的暗八仙图案,这种「佛道混搭」的小心思,恰似明代士人「儒释道三教合一」的精神底色。

登上二层的勾栏回廊,手指抚过直棂窗的棂条,能感受到木材因岁月沉淀的温润。这里原本藏着清代绘制的壁画,可惜被铁锁阻隔在外。同行的古建爱好者掏出望远镜,忽然压低声音:「看!东墙上的云彩里,有处补丁形状像只蝙蝠!」这个意外发现让众人争论起来:是清代画工的即兴创作,还是民国修缮时的俏皮隐喻?暮色漫过阁顶时,千佛阁的剪影在天空中舒展,檐角的铁马叮咚作响,仿佛千尊佛像在暗处轻轻颔首,默许着人间的种种猜想。

二、钟鼓楼的静默对话:五踩双昂里的时代密码

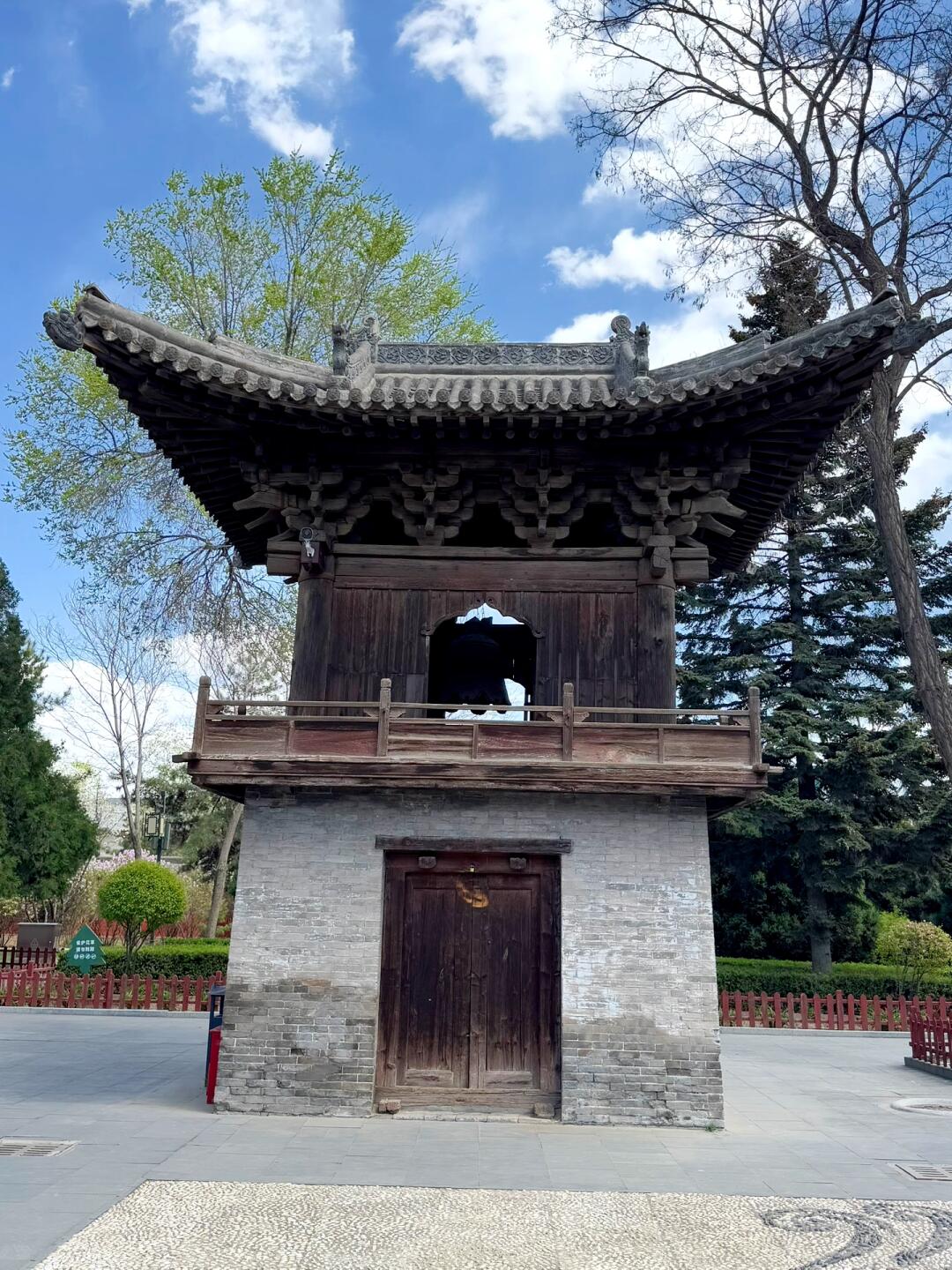

千佛阁左右两侧的钟鼓楼,像两位身着明制官服的静默守卫。方形平面、单檐歇山顶的形制看似朴素,却在细节处藏着明代匠人的「倔强」:下层板门的方形门簪未施任何雕饰,仅用四个素面方簪固定门楣,这种「去装饰化」的处理,与同时期江南建筑的繁缛风格形成鲜明对比;上层壸门的门框上,却用极细的阴线刻着《金刚经》片段,字迹浅得几乎要与石材融为一体,仿佛生怕惊扰了晨钟暮鼓的清寂。

五踩双昂的斗拱是两座楼的「建筑宣言」。当金代弥陀殿的七铺作斗拱在第三进张扬着盛世气象,这里的双昂斗拱却以「低调的奢华」暗自较劲:昂尖微微上翘的角度严格遵循《营造法式》,耍头却雕成卷云状,在礼制框架内偷偷注入晋北匠人的浪漫。有人认为这种形制是明代对金代建筑的「降维简化」,也有人指出,双昂斗拱在承重性能上更适合北方风沙环境,是实用主义对美学的胜利。

站在千佛阁与钟鼓楼形成的「凹」字形空间里,忽然读懂明代重建者的用心。金代的弥陀殿是「高潮」,那这里便是「前奏」;前者用绚烂的彩塑壁画征服眼球,后者以克制的木构砖石收服人心。当阳光在午间斜斜切过廊柱,千佛阁的影子与钟鼓楼的飞檐恰好拼成一个完整的十字,这种几何上的默契,让人不得不惊叹古代工匠对空间叙事的精准把控。

三、模型里的平行宇宙:未被选中的瘦高年代

千佛阁一层的木质模型是整座院落的「时间虫洞」。这个明代重建时的「落选方案」被玻璃罩封存至今,瘦高的比例让楼阁显得有些「营养不良」,却透露出设计者对「高阁」意象的执念——三层重檐层层内收,顶层设露天平台,栏杆上的望柱雕成莲花状,分明是想让藏经阁更接近「手可摘星辰」的意境。

「为什么没采用这个方案?」同行的建筑系学生盯着模型喃喃自语。有人推测是预算限制,有人认为瘦高形制在北方强风环境下不够稳固,更有人提出大胆猜想:或许是主持重建的僧人更青睐「千佛」主题,觉得敦实的两层楼阁更能承载「万佛归一」的寓意。模型的须弥座上,隐约可见「洪武二十年吉日」的墨书题记,笔触里带着几分未被采纳的遗憾,却也让这座未竟的楼阁,在六百年后成了最生动的建筑史注脚。

绕着模型踱步时,我忽然注意到它与现存千佛阁的斗拱差异:模型的铺作层多出一跳,昂尖雕成龙头形状,而现存建筑的斗拱则采用素面昂。这种变化让我想起明代初年的礼制改革——朱元璋为遏制元代以来的奢华之风,曾下诏严格限制建筑装饰。或许这座模型正是改革前的「旧案」,而现存楼阁则是政策落地后的「新规」,一实一虚之间,竟藏着明初政治对建筑美学的深刻影响。

四、院落里的时空叠压:从唐到明的建筑对话

在千佛阁的础石旁,我发现了一块唐代的残砖。尽管表面布满风化纹路,仍能辨出莲花化生的浮雕图案——那是建寺之初尉迟敬德时代的遗物。明代工匠在重建时,刻意将旧砖嵌入新基,让不同时代的砖石在同一个地基里「对话」。这种「新旧叠压」的手法,在钟鼓楼的台基上更为明显:底层用金代的条石奠基,中层嵌着元代的城砖,上层则是明代新制的青砖,宛如一本竖向展开的建筑史课本。

三进院落的布局争议至今未休。有人认为「前楼后殿」的格局违背了中原佛寺「前殿后阁」的传统,是唐代遗制的「变异」;也有人指出,崇福寺始建于唐初,正值佛寺布局尚未完全定型的时期,这种「楼阁夹峙」的形态,恰恰是早期佛寺「以塔为中心」向「以殿为中心」过渡的活证据。当暮色漫过千佛阁的琉璃脊饰,第三进弥陀殿的金代鸱吻在远处若隐若现,忽然觉得这场跨越千年的布局之争,其实早已被院落的空间节奏化解——唐的雄浑、金的华美、明的雅致,本就该在时光的长河里,各自闪耀着独特的光芒。

五、留白的艺术:为什么说第二进才是崇福寺的灵魂?

离开时,一位僧人正在千佛阁前清扫落叶。他的袈裟拂过明代的方砖,惊起一群在缝隙里筑巢的麻雀。望着僧人远去的背影,忽然明白第二进院落的「欲扬先抑」之妙:它不像弥陀殿那样用「视觉轰炸」征服观者,而是用简约的线条、克制的装饰、充满争议的细节,为参观者预留了想象的空间。就像中国画里的飞白,越是空白处,越能让观者填入自己的解读。

有人说千佛阁的千尊佛像「不过是明代的批量生产」,却忽略了每尊佛像的手印都暗含不同法义;有人嫌钟鼓楼的斗拱「不够华丽」,却不知双昂的角度精确到毫米级的力学计算;还有人觉得木质模型「不过是落选方案」,却没看见它身上凝结的明代建筑理想。这些看似「不显眼」的存在,恰恰构成了崇福寺最真实的肌理——它不是供人膜拜的单一美学标本,而是由不同时代的碎片拼贴而成的文明长卷,每一道裂缝、每一处修补、每一次争议,都是它活着的证明。

返程的车上,我望着后视镜里逐渐缩小的千佛阁,忽然想起明代重建时的匠人或许没有想到,他们随手留下的「简约」,竟在六百年后成了最珍贵的「不简单」。在这个追求「网红打卡」「视觉冲击」的时代,崇福寺的第二进院落像一位含蓄的长者,用沉默的姿态提醒我们:真正的文化震撼,从来不在喧嚣的高潮里,而在那些愿意俯身细察的时光褶皱里,在那些允许争议生长的留白空间里,在那些让不同时代的光得以穿透的缝隙里。

评论列表