心理学家约翰·戈特曼在《爱的博弈》中写道:

“一段关系的崩坏,往往始于边界的无声坍塌。”

你是否有过这样的瞬间?

和某个异性相处时,突然觉得哪里不对了。

说话时眼神躲闪,玩笑里夹着试探,独处时空气黏稠得拨不开。

像梅雨天的墙根,悄悄沁出霉斑。

等惊觉时,那条名为“分寸”的线早已模糊不清。

男女之间,有些东西一旦破了土,便再难退回原地。

01、从礼貌到亲密的无声叛变

林薇和同事周航的越界,始于一次电梯故障。

那天加班到深夜,电梯骤停的黑暗里。

她下意识抓住他的胳膊,后来电梯修好了。

那只手却再没收回安全距离。

递文件时指尖相触,开会时椅子不自觉地挪近半米。

旁人还没察觉,身体早已泄露了秘密。

肢体是最诚实的叛徒。

美国人类学家爱德华·霍尔提出“人际距离学”:

熟人之间通常保持46-76厘米,而一旦频繁闯入45厘米内的亲密区。

关系便已悄然变质。

就像电影《当哈利遇到莎莉》里:哈利总说“男女没有纯友谊”。

直到某个雪夜。

他穿过整个纽约城奔向莎莉,那个拥抱的力度。

让之前所有“好朋友”的辩解都显得苍白。

普通男女的界限,是西装革履的社交礼仪;越界后的亲密,是回家后松开的领口。

你骗得过理性,却骗不过本能。

02、从分享日常到交换灵魂

许朗的越界,发生在深夜11点的微信对话框里。

他和女友的闺蜜陈璐原本只是点赞之交。

直到某天他事业受挫。

鬼使神差,他点开她的头像:“你说人活着到底图什么?”

那个夜晚,他们从职场压力聊到童年创伤,从婚姻焦虑聊到生命意义。

此后,深夜对话成了秘密仪式。

语言学家德博拉·坦南指出:女性通过倾诉建立亲密,男性通过共鸣确认特殊。

当对话内容超越社会规范,深入情感内核,关系便已悬在悬崖边。

想起李清照那句“一种相思,两处闲愁”。

本是鹣鲽情深,若这般私语说给了旁人。

再圆满的婚姻也要裂开细缝。

分享日常是友谊,交换软肋是危险。

当你开始对某人说“这话我只告诉你”,便是把另一半推出了你的世界。

03、从光明正大到藏藏掖掖

许朗的故事还有后续。

当陈璐开始在他朋友圈频繁留言。

他女友警觉地问:“她怎么连你早餐吃什么都清楚?”

他慌忙设置“仅她可见”。

这个动作,彻底把关系推入灰色地带。

社交边界是关系的公示栏。

心理学有个“透明度错觉”:越界者总以为隐藏得天衣无缝。

其实蛛丝马迹早被旁人看在眼里。

就像《了不起的盖茨比》中:汤姆的情妇默特尔总在聚会中故意触碰他的酒杯。

那种明目张胆的挑衅,反而暴露了心虚。

娱乐圈的模范搭档何炅谢娜。

二十年来公开打闹互怼,反而坦荡得无人猜疑。

真正清白的关系,从不需要躲藏。

感情里最怕的,不是争吵,是某些话题需要刻意避开。

04、从“有空聚聚”到“必须见你”

许朗最终栽在时间上。

他开始推掉女友的约会,谎称加班。

实则开车绕半座城,陪陈璐买一盆绿植。

当他第三次为她的“急事”深夜出门时。

女友安静地收拾了行李。

时间在哪儿,心就在哪儿。

社会学家霍克希尔德提出“情感劳动”理论:现代人的精力是稀缺资源。

当你在某人身上过度投资时间,必然剥夺其他关系的养分。

想起邻居李姐的故事。

她丈夫总说陪客户应酬,后来才知是送女同事回家。

那条路足足绕了高架三圈。

她苦笑:“当年追我时,他连等公交的十分钟都舍不得让我等。”

成年人的世界,偶尔帮忙是情分,随叫随到是越界。

当一个人开始为你打破生活节奏,要么是爱情,要么是陷阱。

结语

男女关系的边界,像旧旗袍的滚边,松了一针便全线溃散。

它不在于物理距离的远近,而在心理防线的松动。

不在于言语的深浅,而在欲望是否穿上了友谊的外衣。

如何避免越界?

或许只需常问自己:

这件事敢让伴侣知道吗?这个举动能放在阳光下吗?

清醒的人,懂得给感情设置止损点。

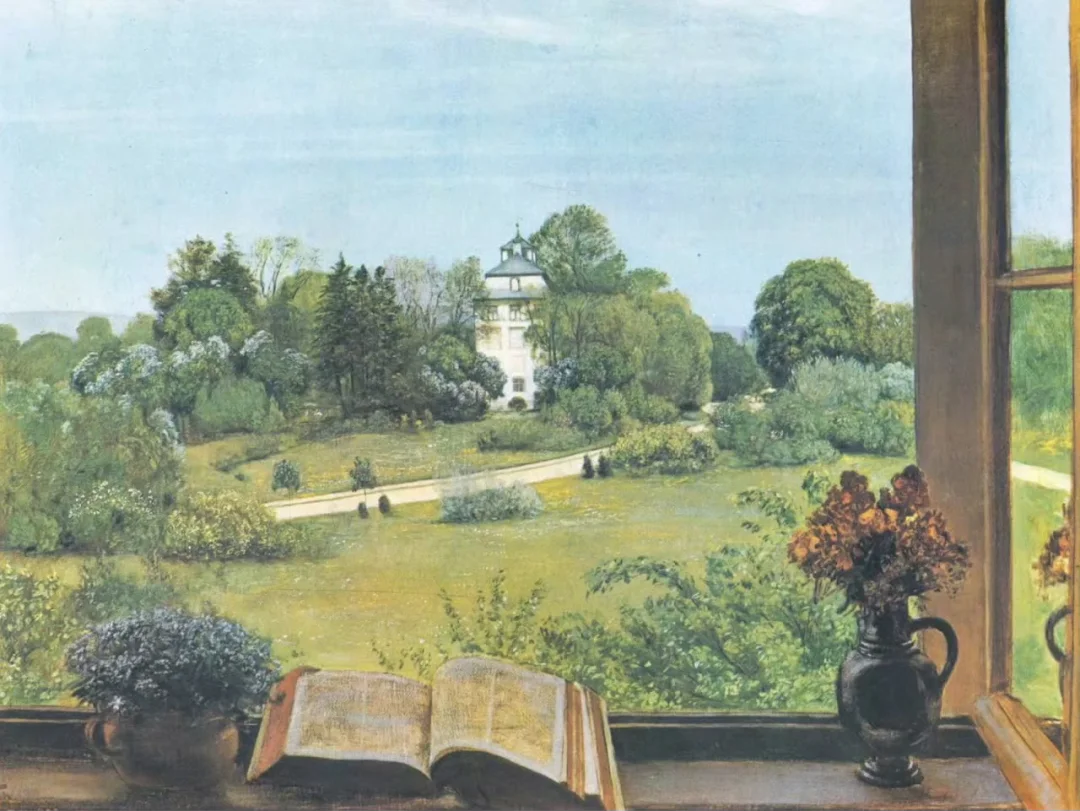

就像修剪盆栽,舍掉横生的枝桠,才能保住主干的风骨。

毕竟,这世上所有长久的关系,最终都要落在“安心”二字上。

—END—

作者简介:

汪小暖,专注情感心理、情感智慧,关注我,带你用心理学看透人性,活得清醒又自在。