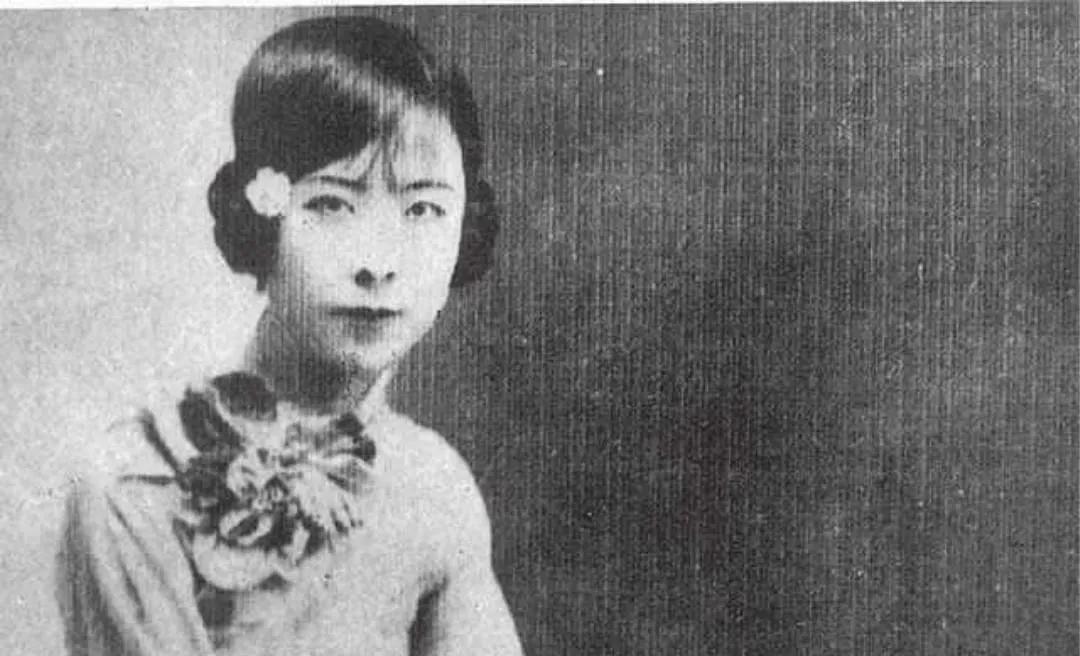

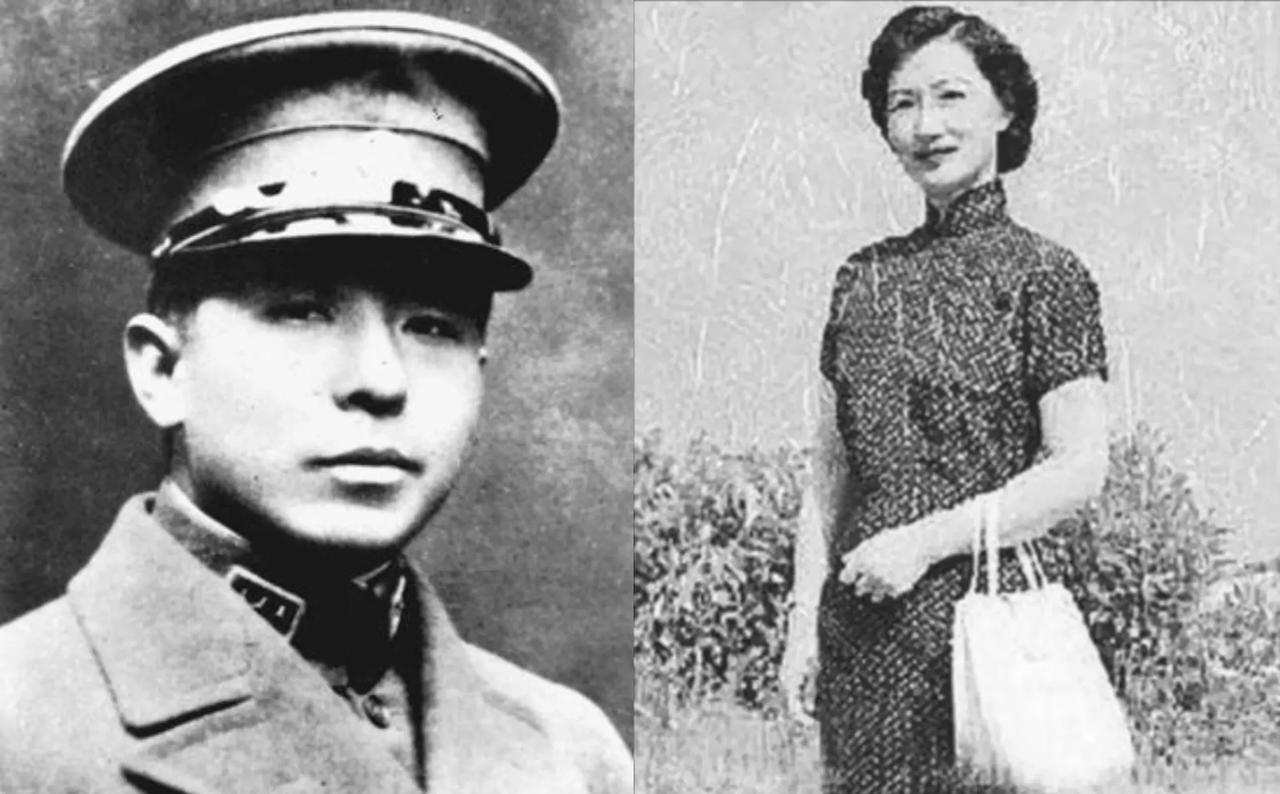

1931年,21岁蒋士云向张学良求婚:“我想做你的小老婆。”张学良但笑不语,蒋士云愤然离去,另嫁给一个刚死了老婆的老男人。 张学良扼腕长叹:可惜新郎不是我…… 这场求婚背后,藏着一个民国女子最清醒的爱情抉择,那时的蒋士云刚从巴黎索邦大学毕业,手里攥着文学学位,心里装着对少帅的三年执念。 她以为三年书信往来能焐热这段感情,却没料到张学良的沉默里藏着比东北局势更复杂的盘算。 其实早在1928年天津舞会,17岁的蒋士云就栽在了张学良的军装笔挺里。 作为驻法公使的女儿,她见过巴黎的艺术沙龙,也读过易卜生的独立女性剧本,却还是对这个掌控东北军权的男人动了心。 直到父亲外交圈的朋友点破张学良已有正室于凤至、随军夫人谷瑞玉,甚至还和溥杰前妻唐怡莹不清不楚,她才在热恋三个月后连夜买了去巴黎的船票。 本来想在欧洲疗愈情伤,主修女性心理学的她却在毕业论文里写透了易卜生戏剧里的女性觉醒。 1931年夏,学成归国的蒋士云在上海国际饭店重逢张学良,看着他眼底的红血丝和桌上摊开的《剿匪报告》,她突然觉得或许动荡时局能让这个男人收心。 于是在法租界公寓里,她说出了那句“小老婆也行”,张学良当时正被万宝山事件搅得焦头烂额,日记里写着“不敢拖累”,嘴上却只字不提家庭纷扰。 蒋士云揣着最后一丝希望秘密飞往奉天,却在帅府花园撞见赵一荻抱着两岁的张闾琳散步。 那一刻她突然明白,这个男人的爱情保质期,从来超不过新欢出现的速度。 九一八事变爆发前一个月,蒋士云登上了去罗马的火车,在梵蒂冈附近的公寓里,她遇见了刚丧妻的贝祖贻。 这个比她大20岁的金融家,带着六个孩子,却能和她用法语讨论福楼拜的小说。 当父母反对这桩婚事时,她只说了句“他懂我的灵魂”,1932年罗马圣彼得大教堂的婚礼上,贝祖贻长子贝淞荪代表弟妹献花。 多年后有人问她是否后悔,她指着客厅里贝祖贻拒绝纳妾的声明笑了:“张学良给的是激情,贝先生给的是尊重。”后来成为建筑大师的贝聿铭,总说这位继母教会他“选择比坚持更重要”。 2000年蒋士云在纽约去世,床头放着贝祖贻1935年写给她的信:“我的银行账户和心,永远只给你一个人签字权。”而张学良晚年那句“我的最爱在纽约”,终究没能传到她耳中。 这个民国乱世里的清醒者,用两次转身证明:真正的独立不是不碰爱情,而是敢在错的人面前,及时按下停止键。