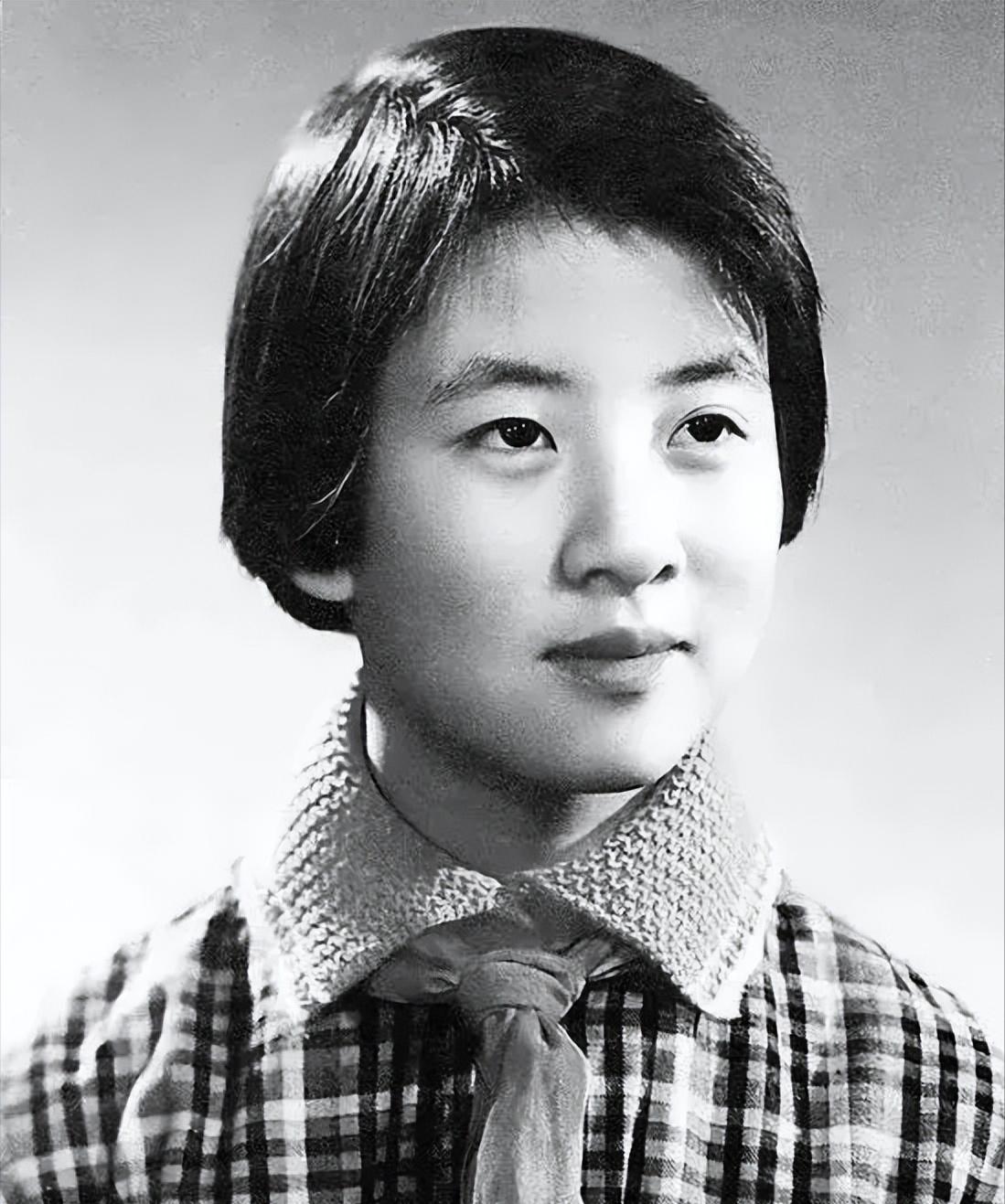

2017年12月10日,黄帅在北京朝阳医院因病去世,相信出生在五六十年代的人,都会对她有一定的印象,她是当时家喻户晓的“反潮流小英雄”。 1973年,北京海淀区的中关村第一小学看似与往常一样平静,但在五年级的教室里,空气却绷紧如弦,冲突的导火索并非源于黄帅本人,而是一次触目惊心的课堂体罚,一名同学仅仅因为打瞌睡,就被班主任齐鸿儒叫到讲台前,在全班数十双眼睛的注视下。 结结实实地挨了几个耳光,这一幕深深刺痛了坐在台下的黄帅,那响亮的巴掌声似乎并没有随着下课铃声消散,反而震碎了她对师长权威的天然盲从,带着孩童特有的黑白分明的正义感,她在日记本上宣泄了自己的困惑与愤慨:难道暴力的手段真的能滋养教育的土壤吗。 然而,这本原本私密的日记,很快就不再属于她自己,当齐鸿儒老师在全班同学面前高声朗读这篇日记时,每一个字句都仿佛被赋予了审判的重量,老师的声音洪亮严厉,每读一句便刻意停顿,这种充满仪式感的羞辱让教室变成了审判庭。 在那个特殊的年代,这被定性为对师道尊严的挑战,甚至被扣上了“反动”的帽子,昨天还是普通的五年级女生,今天就被推到了集体的对立面,原本熟悉的同学在老师的号召下开始与她划清界限。 面对这种几乎窒息的孤立,年少的黄帅做出了一个超越年龄的决定,她在那个冬夜的书桌前,顶着巨大的心理压力给《北京日报》写了一封长信,这封求助信如同投入干柴的火星,发表后迅速引发了关于师生关系与学生权益的社会级大讨论。 她一夜之间被推上了“反潮流小英雄”的风口浪尖,但这顶“桂冠”并没有带来安宁,反而让生活滑向了更加不可控的深渊,舆论的潮水变幻莫测,支持声尚在耳畔,质疑甚至唾骂便接踵而至,有人开始指责她破坏秩序、抹黑教师。 那种寒冷不仅来自于北京凛冽的冬日,更来自于四周人心筑起的高墙,每天穿越校园小道,对于黄帅来说都是一场煎熬,背后的指指点点、窃窃私语,以及同龄人投来的异样目光,如同无形的利箭,让这个十来岁的孩子尝尽了甚至连成年人都难以承受的世态炎凉。 这场风波不仅仅裹挟了她,更让那个本是科研人员与家庭主妇组成的平凡家庭摇摇欲坠,那是文字带来的灾难,以至于后来,当母亲得知女儿心中仍怀揣着作家梦时,竟绝望得几乎要下跪恳求她放弃笔杆子,在那位受尽惊吓的母亲眼中,写作无异于再次引火烧身。 但命运的吊诡之处在于,试图压弯脊梁的重力,有时反而锻造了更坚硬的骨骼,外界的喧嚣并没有摧毁黄帅的学业,她在无言的抵抗中更加刻苦,深知唯有知识才能冲破这层厚重的社会标签。 多年后,她不仅以优异成绩叩开了大学的校门,更远渡重洋,赴日本东京大学攻读硕士,东京的樱花与秩序为她提供了一个重新呼吸的空间,在异国他乡的图书馆里,她不仅修补着内心的创伤,还邂逅了同样来自中国的另一半,一位敦厚的山东青年。 没有喧闹的政治口号,没有批判的目光,只有两人在学业与生活中的相濡以沫,他们的婚礼在日本一座古老的神社举行,简洁庄重的仪式洗去了往日的尘埃,宣告了黄帅作为一名独立女性的新生,她不再是那个需要被定义的“小学生”,而是一个拥有广阔视野的知识分子。 在这个漫长的自我疗愈闭环中,黄帅最终选择了与“文字”和解,学成归国后,她并没有如旁人预期那样避开让她吃尽苦头的文化圈,而是先后在北京工业大学出版社和知名杂志社任职。 那个曾经被母亲跪求“不要写作”的女孩,坐在了堆满稿件的办公桌后,用一种从容的姿态重新审视文字的力量,晚年的她更是出版了散文集《黄帅新语》,将半生的起伏化为纸上的云淡风轻。 如今,北京公园的小道上,常能见到她陪伴年迈父母散步的身影,或者一家三口在晚餐后平静地闲谈,那个曾在全班面前被当作反面教材示众、独自穿过冷清校园的孤独背影,终于消融在普通人最寻常也最珍贵的烟火气中。 她用半生的时间证明,无论被时代的巨浪冲刷多远,只要内心的锚点不失,终能游回属于自己的平静港湾。 信息来源:澎湃新闻 《“反潮流革命小闯将”黄帅逝世:小学时写日记卷入政治漩涡》