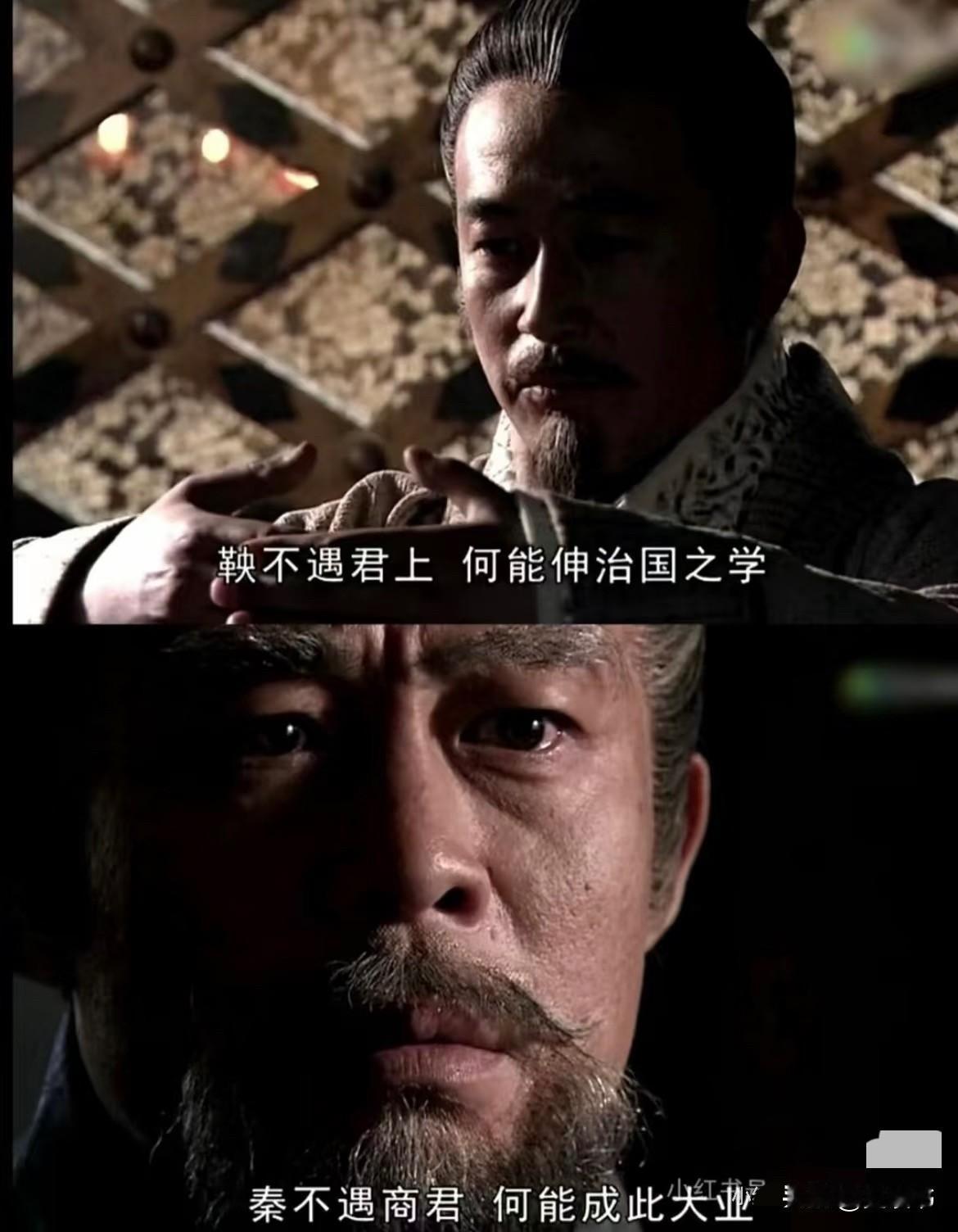

卫鞅,一个心如铁石的男人 我们要评价一个两千多年前的历史人物,若脱离其所在的时空背景,无异于缘木求鱼。战国时期,大争不休,列国兼并如弱肉强食,生存是压倒一切的首要法则。在此生死存亡之际,卫鞅携法家之术西行入秦,其一切看似不近人情的“铁石心肠”,都必须在这一特定历史熔炉中加以审视,方能理解其不得已而为之的深意与功绩。 当卫鞅面对积贫积弱的秦国时,他所面临的不是一个可以温良改良的机体,而是一个需要彻底重塑的战场。他的变法蓝图,核心在于将散漫的邦国打造为一台高效的战争机器,这注定是一场与整个旧利益阶层和传统习俗的正面战争。 著名的“徙木立信”之举,是一场精心设计的政治宣言。在“民不信官”的背景下,他用最直白的方式,向秦国百姓宣告了“令出必行”的绝对准则。这看似简单的一步,实则是将国家信用与法律权威植入社会的基石。 刑上大夫,即使为官的犯法,一样要受到惩罚。当太子嬴驷犯法,卫鞅面临的困难难以想象。但卫鞅的选择——“法之不行,自上犯之”,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾——实为石破天惊。此举绝非不通人情,而是在贵族特权重重的时代,为确立“刑无等级”的法律平等观所必须采取的雷霆手段。他深知,若不粉碎特权阶层的豁免权,新法将寸步难行。这“铁石心肠”,砸向的是旧秩序的枷锁。 编户耕战,于乱世中凝聚国力。他所推行的什伍连坐、重农抑商、奖励军功,以现代视角观之,确为严苛,压抑人性。然而,在“救群生之乱”的急迫背景下,这是最快能将分散的民力、国力凝聚起来,投向“富国强兵”唯一目标的途径。他将个人的恐惧与国家的利益捆绑,驱使秦人“勇于公战,怯于私斗”,迅速扭转了秦国疲弱的局面。 二十年间,秦国“道不拾遗,山无盗贼,兵革大强,诸侯畏惧”。卫鞅以铁腕塑造了一个全新的秦国,但其个人命运却陷入时代的悖论:他缔造的绝对法权体系,最终吞噬了他自己。 支持他的秦孝公病逝,曾被他依法惩治的太子即位为君。旧贵族势力的反扑汹涌而至,最终商君被车裂,全家被诛。他的悲剧,正在于他是旧制度最彻底的摧毁者,树敌太多;而他建立的新法体系,其最高解释权与执行权仍归于君主。当君主更迭,他便成了维系新旧时代交替的祭品。然而,他虽死,其法未败,他所奠定的制度根基,已深入秦国肌体,成为其后东出函谷、一统天下的核心力量。 若以现代价值观去批判卫鞅的“刻薄少恩”,无疑是忽略了战国时代生存竞争的残酷本质。他所处的环境,不容许温吞的改良与浪漫的仁政。他的“铁石心肠”,是那个“弱肉强食”时代赋予改革者最坚硬的铠甲与最锋利的武器。我们或许不认同其手段的极端,但必须承认,正是这种契合时代需求的铁血与决绝,才成功地完成了历史赋予他的使命——将一个濒临边缘化的弱国,锻造成了即将统一中国的帝国雏形。评价卫鞅,不应看他失去了哪些现代的温情,而应看他为那个特定的乱世,带来了何种决定性的秩序与力量。秦商鞅变法 秦国灭六国,最大的功臣是谁?