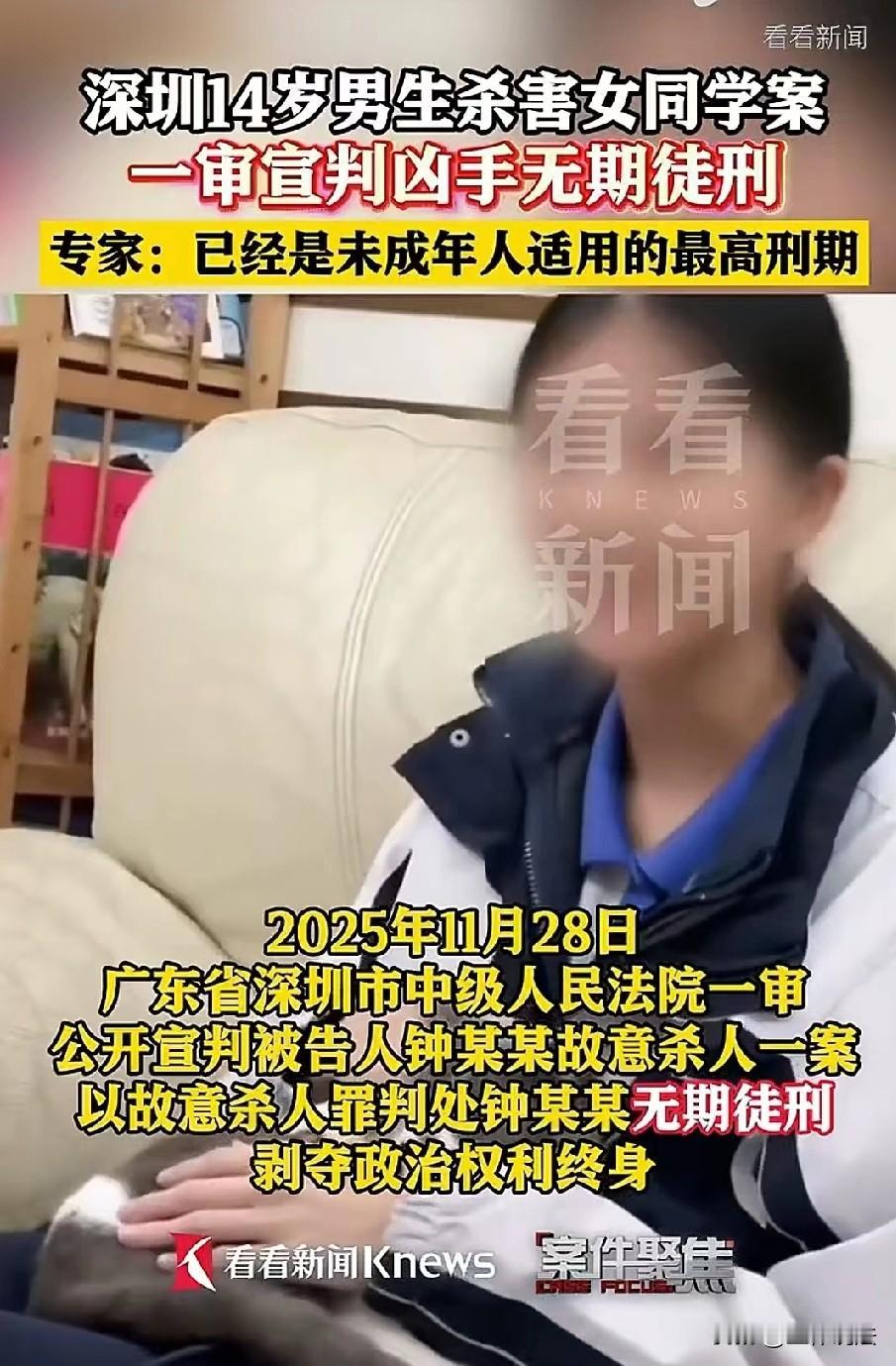

必须死刑!广东深圳,男孩因一些生活琐事,对同住一个小区的女同学心生不满,他偷偷网购折叠刀,趁她放学回家之际,捅刺女同学。逃离现场后,看到女同学倒地求救,男孩又折返回来捅刺多刀,直至女同学死亡。被提起公诉后,法官认为男孩构成故意杀人罪,手段残忍,应予严惩,奈何男孩只有14周岁,只能依法判处有期徒刑。女孩母亲:必须给男孩判处死刑。 2025年11月28日,随着法槌落下,男孩钟某某被法院依法判处无期徒刑,剥夺政治权利终身。 说起这一切,还要从案发那个下午开始,原本是放学回家的温馨时刻,却被一场突如其来的血腥暴力彻底打破。 那天,14岁的钟某某攥着手里的折叠刀,把心中聚集已久的愤怒,全部刺向同班女孩潘某某。 钟某某、潘某某和另一名同学陈某某不仅是初三同班同学,还同住一个小区。 从初一开始,陈某某的父亲和潘某某的父亲就轮流负责接送三人上下学,这份朝夕相伴的情谊,在钟某某看来却渐渐变了味。 一些微不足道的争执、无意的玩笑,都被他解读为针对自己的敌意,无端的猜疑像藤蔓一样缠绕着他的内心,让他对潘某某的不满与日俱增。 2025年4月8日下午放学后,钟某某提前回到小区,没有像往常一样回家,而是径直走向潘某某家所在的楼栋。 他从书包里掏出那把网购来的黑色折叠刀,躲在楼道拐角,带着宣泄怨恨的冲动,静静的等待着时机。 傍晚7点左右,潘某某背着书包,像往常一样轻快地走到自家楼下,正准备上楼时,钟某某突然从阴影中冲了出来。 没等潘某某反应过来,冰冷的刀刃就已经连续刺向了她的身体。 突如其来的剧痛让潘某某瞬间倒地,她忍着疼痛拼命呼救,声音里充满了恐惧与绝望。 钟某某见状,慌乱地逃离了现场。 可刚跑出去没几步,听到潘某某的呼救声,他心中的恶念再次占了上风,竟又折返回来,对着倒地的潘某某连刺数刀,直到确认潘某某不再动弹,他才仓皇逃离。 路过的邻居发现倒在血泊中的潘某某后,立即拨打了急救电话和报警电话。 医护人员赶到时,潘某某已经奄奄一息,尽管全力抢救,最终还是因伤势过重不幸离世。 法医鉴定后得出结论,潘某某系被锐器刺切胸部、背部以及左锁骨下,导致心脏贯通创伤、双肺破裂、锁骨下静脉破裂,最终因失血性休克死亡。 公安机关经过侦查,以故意杀人罪对钟某某立案侦查,随后移送检察机关审查起诉。 检察机关审查发现,钟某某主管恶性强,犯罪手段极为残忍,性质非常恶劣,当即提起公诉。 案件开庭审理时,钟某某的父亲当着曾女士的面下跪磕头,希望能得到她的谅解,给钟某某一个从轻发落的机会。 可失去女儿的痛苦太深,曾女士根本无法释怀,执意要求对钟某某判处死刑,给她女儿一个公道。 更气人的是,钟某某还多次表达了想回到学校、回归正常生活的愿望,甚至在法庭上向曾女士磕头忏悔,念叨着自己“不应该恩将仇报”。 可这份迟来的忏悔,终究无法挽回逝去的生命,也无法抚平曾女士内心的愤怒。 法院经审理认为,钟某某故意非法剥夺他人生命,其行为已构成故意杀人罪。他预谋行凶,犯罪手段特别残忍,情节特别恶劣,主观恶性极深,本应依法严惩。 但考虑到钟某某作案时不满十八周岁,依据相关法律规定应当从轻处罚。 《刑法》第四十九条明确规定:犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女,不适用死刑。 这里的死刑既包括死刑立即执行,也涵盖死刑缓期二年执行。 本案中,钟某某作案时年仅14岁,远未达到18周岁的标准,这是其绝对不能被判处死刑的核心法律依据。 法律作此规定,是因为未成年人身心发育尚未成熟,认知和自控能力较弱,仍有教育挽救、改过自新的可能,也是我国履行《儿童权利公约》相关义务的体现。 法律基于人道主义精神,给予其改过自新的机会,而非直接剥夺生命,这更是现代法治文明的重要体现。 《刑法》第十七条规定:已满14周岁不满16周岁的人,犯故意杀人等八种严重罪行的,应当负刑事责任;且已满12周岁不满18周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。 钟某某的行为已构成故意杀人罪,且预谋作案、手段残忍、情节恶劣,主观恶性极深,本应重罚,但因他处于14岁这一未成年阶段,依法享有从轻处罚的法定情节。 这一规定是法律的刚性规定,必须严格遵守,法官这才无法作出死刑的判决。 最终,深圳市中级人民法院以故意杀人罪判处钟某某无期徒刑,剥夺政治权利终身。 一场因琐事引发的怨恨,最终酿成了无法挽回的悲剧。 两个14岁的少年,一个永远定格在了花季,一个则要在铁窗内度过漫长的人生,留给两个家庭的,是无尽的伤痛与遗憾。