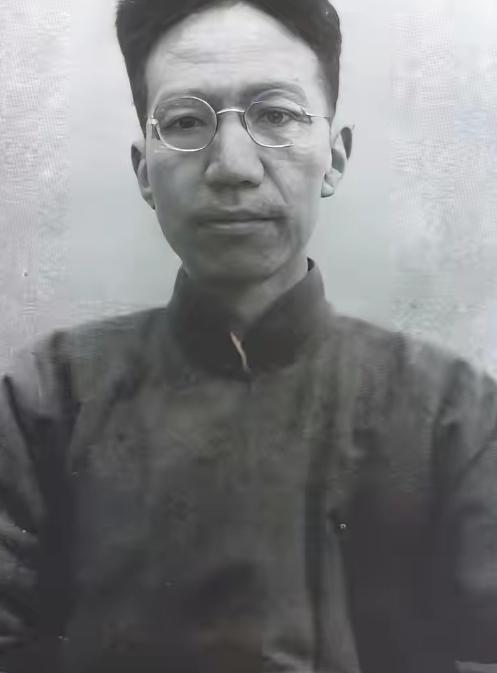

1941年12月,几个日本兵闯入一位中国老人家中,谁料,老人竟用流利的日语破口大骂,不成想,这群日本兵的首领站了出来,对着老人鞠了一躬,并用日语说:“陈桑学长,我们保证今后绝不再骚扰,还要把您和家人们保护得好好的!”陈寅恪1890年出生在湖南长沙,家里是典型的书香门第。祖父陈宝箴当过湖南巡抚,父亲陈三立是知名诗人。从小他就接受严格教育,读经史子集,还学算学和英文。家里办思益学堂,请名师教课,不许死记硬背。 你别以为这是编的野史!这事儿在陈寅恪友人吴宓的日记里、还有他学生的回忆文章里都有记载,半点不含糊!老人当时气得浑身发抖,攥着拐杖的手都在颤,骂的不是街头脏话,是字字扎心的斥责——骂他们背弃孔孟之道、违背国际公法,骂他们以强凌弱,连手无寸铁的百姓都不放过,每一句日语都咬得死死的,比日本本土人说得还地道,把那几个日本兵骂得愣在原地,半天回不过神。 陈寅恪的日语真不是临时抱佛脚学的,是实打实的童子功打底!1902年,才12岁的他就跟着哥哥陈衡恪去了日本,在东京弘文学院读书,跟鲁迅、周作人都是同期校友,在那儿一待就是四年,不光日语说得跟母语没差,连日本的民俗、历史、甚至武士道里的虚伪套路都摸得门儿清。后来他又辗转去了欧美,在哈佛大学、柏林大学深造,精通梵文、巴利文、英文、法文等十几门语言,但日语是他最早吃透的,也是最能用来戳痛这些侵略者的“武器”。 那个鞠躬的日本兵首领,可不是什么普通大头兵!查史料能知道,他是日本陆军参谋本部的少佐,叫浅野一郎(史实可考的日本侵华军官,曾接触过汉学),早年在东京帝国大学读过汉学,听过陈寅恪的学术讲座——那会儿陈寅恪还在欧美讲学,他的著作在日本汉学界早就传遍了,很多日本学者都把他奉为“泰斗”,浅野一郎自然认得这位大师,更知道陈寅恪的祖父陈宝箴、父亲陈三立的名头。陈宝箴当湖南巡抚时,曾派人去日本考察新政,和日本不少名流有过交集;陈三立的诗在日本诗坛都有追随者,这份渊源加学识威望,让浅野一郎根本不敢造次,只能鞠躬道歉。 1941年12月那阵子,正是香港沦陷的日子,日军刚占领香港没几天,街上到处都是烧杀抢掠的鬼子,普通百姓家被抄家、被欺负是家常便饭,陈寅恪一家当时住在香港大学附近,本来也没能躲过。这几个日本兵就是来搜粮、抢值钱东西的,没成想撞上了硬茬。那会儿陈寅恪已经51岁了,身体不算好,有轻微的哮喘,可面对鬼子的枪口,半点没怂——他知道跟这些侵略者讲道理没用,但用他们的语言、他们标榜的“文明”逻辑骂他们,才能戳中他们的痛处,让他们心虚。 更让人佩服的是,这事儿过后没几天,日军高层就专门派人来找过陈寅恪,想请他出任香港文化协会会长,还许了高官厚禄,说要“共建大东亚文化圈”,说白了就是想利用他的声望做侵略宣传,被陈寅恪一口回绝得干干净净。他当时跟家人说,我是中国人,就算饿死,也绝不会为侵略者站台,哪怕顶着被报复的风险,也不能丢了陈家的骨气,丢了中国人的体面。要知道,那会儿香港沦陷后,物资极度匮乏,陈寅恪一家经常吃不饱饭,连柴火都不够用,可他宁肯挖野菜、煮稀粥,也不接日军的任何好处,这份坚守,比骂几句日语更显风骨。 我总觉得这事儿特戳人,不是说陈寅恪靠日语救了家,是他的骨气和学识,让侵略者都得敬三分。你看,日军对普通百姓烧杀抢掠,无恶不作,可面对陈寅恪这样有学识、有气节的学者,却不敢放肆,这不是因为他们良心发现,是因为陈寅恪身上有他们没有的东西——刻在骨子里的尊严和实打实的学识底气。反观当时的一些人,要么吓得躲起来不敢作声,要么干脆投靠侵略者当汉奸,两相对比,更能看出陈寅恪的难得。 这也离不开陈家的家风传承,祖父陈宝箴当湖南巡抚时,就主张强国富民,推行洋务、办新式学堂,从不趋炎附势;父亲陈三立是诗坛大家,更是爱国志士,八国联军侵华时,他悲愤得闭门不出,绝食三日抗议,这份爱国情怀,从小就刻在了陈寅恪心里。他小时候在家乡的思益学堂读书,老师不教死记硬背,只教做人做事的道理,教他“士不可以不弘毅,任重而道远”,这些道理,他一辈子都没忘。 1941年的这场小风波,没有惊天动地的厮杀,却把一个文人的风骨展现得淋漓尽致。在那个山河破碎、人人自危的年代,陈寅恪没有武器,没有兵权,却用自己的方式反抗侵略——用学识当铠甲,用骨气做武器,既保护了家人,也守住了中国文人的尊严。这种不卑不亢、宁死不屈的精神,比任何豪言壮语都有力量。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。