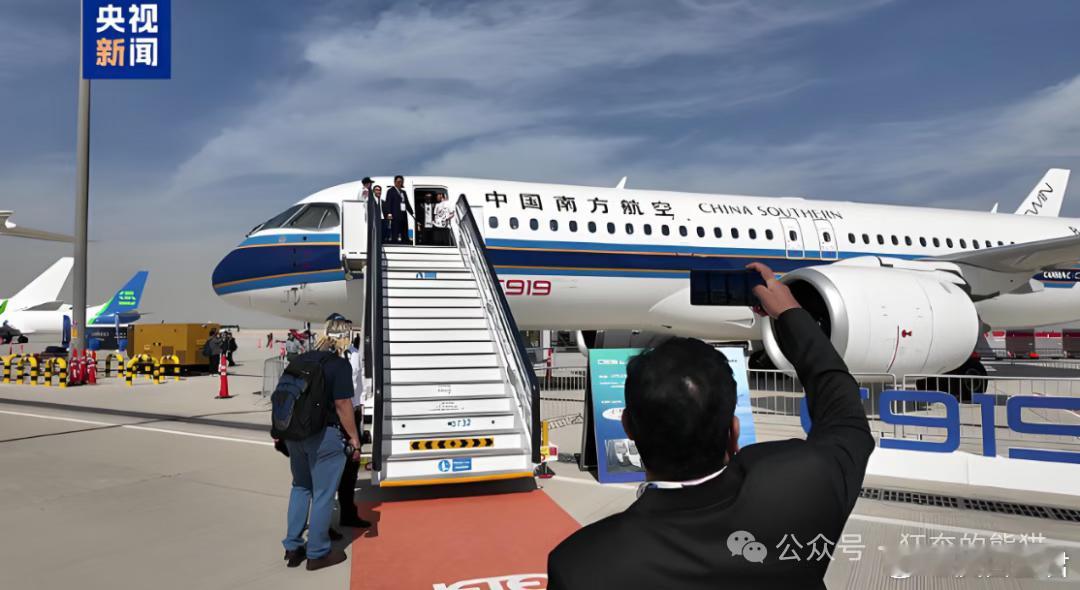

美国人这回算盘真打崩了,迪拜航展上那一排中国发动机,才是让他们彻夜难眠的真相要说这届迪拜航展,最扎眼的场景不是哪架大飞机,而是那一长排“中国心”发动机——那一刻,很多美国航空业内的人,大概真有点睡不踏实了。过去他们嘴里说着:别紧张,中国发动机还离得远,如今抬头看看,19型国产发动机已排成队列,军用、民用、燃机、电推进,每一个类别都没有缺少。这并非只是单纯地参加展览露个面,而是直接把一整套动力体系搬到了中东的门口,让全世界可以近距离开展对比,到底谁还在补习功课,谁又在抢先奔跑。先把画面理一理,中国航发这回是初次参与迪拜航展,主题为‘中国心’与世界同行,具有五大展区、19款动力产品,这是国产航空发动机走向海外之后最为齐全的一次阵容。从3D打印的极简微型涡喷,到1100千瓦级别的涡轴发动机,再到多款轻型燃气轮机以及三电系统,基本上把中国在航空动力领域的主要成果全都,展示出来了。有媒体形容,这已经不是单点突破,而是体系化呈现,关键是里头相当大一部分已经进入大规模生产,而不是停留在样机阶段。这点,让不少老牌发动机强国的人有点出乎意料。法国赛峰的军用发动机市场主管就直说,没想到这么多中国发动机已经量产,感到“非常惊讶”。韩国航宇工业的工程师也坦陈,此前低估了中国发动机的门类宽度,这次才意识到自己“错过了很多”。为什么说“美国人的算盘打崩了”?不是说中国已经全面超越,而是他们原本预想的时间表,被这排发动机硬生生打乱了。很多西方机构的判断是:中国在发动机上至少要落后一两代,尤其是核心热端技术,短期内很难补上。发动机会是“长久可用的短板”。现实却是,中国把策略拆成几条路一起走:一边在大型民航发动机上稳步推进,一边在直升机、无人机、燃气轮机、电推进这些细分赛道里快步冲刺。你看看这次展出的展品里头,像AES100这类涡轴发动机,它的目标,就是针对3到6吨级的直升机、倾转旋翼机,它是依照国际适航标准来设计的,着重关注的是可靠性以及维护成本,并不是光知道“堆砌参数。还有给低空经济、eVTOL准备的高功率电机,“小体积、高功率密度”是关键词,对标的就是未来城市航空出行,而不是传统军备竞赛。最抓眼球的,其实是那台3D打印的微型涡喷,20公斤重,推力160公斤,专门为无人机等平台优化,成本可控、维护简单,正好戳中当下无人系统的大市场。对美国同行来说,压力不在于“这一台有多先进”,而在于它们连成了一条完整的技术曲线:从材料、设计、3D打印工艺,到健康监测、适航思路,全链条都在自己手里。更为实际的情况是,中国这一回参展不是摆个样子就走,而是公开地向中东、非洲客户定向推荐,有很多型号都针对当地高温、沙尘环境开展了专门适配,比如带一体化沙滤还有健康管理系统的1100千瓦级涡轴。那就意味着,在将来的这些市场当中,发动机采购的选择不再仅仅局限于美欧日那三家,还出现了一个价格、性能、服务都能够商量的中国品牌,航空业最为担心的,是原本规划好的锁定市场,冷不丁来了个能打价格战并且能不断升级的竞争对手。但说句实在话,如果只讲“扬眉吐气”,那也是自嗨。发动机这个领域,真正的天花板还在大涵道比民航发动机、超长寿命的高温材料、极端复杂的适航认证,这些地方的差距,不会因为一场航展就消失。比如这次同台亮相的C919,依然在使用国际合作的发动机,这是一个现实的阶段图景:干线客机的动力国产化,还在稳步往前推,但远没到“全面替代”的那一步。所以迪拜那一排中国发动机,更像是一个信号:短板还在,但已经不再是“别人手里一张永远的底牌”,而是在一个个被削薄,被绕开,被重新定义。从技术路径方面来讲,中国这一次,推进和之前芯片多重图案化的思路有那么些相似之处,在当下还没办法获取最新牌桌入场券的情况下,先把手里现存的工艺,、设备以及场景尽可能地发挥到极致。3D打印结构件、复合材料风扇叶片、健康监测系统、电推进与传统动力相结合,实际上都是在有限的条件之下,依照把复杂问题拆小、把成熟技术用深,这样典型的做法而来的。很多时候外界都把目光集中在最顶尖那一款上,你有没有和某某型号相对应的发动机,可真正让人难以安睡的,实际上是配套体系的程度设计,工具、试验能力、材料工厂、供应链企业,一层一层地完善起来。这次中国航发带去的,还包括高温合金零件、复合材料部件,以及围绕发动机的“三电”系统,这就是在告诉同行:我们不只是在“做几台发动机”,而是在搭一整条动力产业链。从这个角度再看“美国人的算盘”,你会发现他们真正失算的也许不在某一项禁令,而在对中国科技体系韧性的低估:以为堵住几条最顶尖的技术通道,就能把对手锁死在一个时代里。结果是,技术交流受限的同时,中国把更多资源压到了自主攻关上,很多原本可以“买来用”的东西,被迫自己啃,但啃下来之后,就是永久性能力。当然,芯片、发动机这些领域,任何一个国家都不可能一骑绝尘,全球合作依然有它的价值和必要。对我们普通观察者来说,更重要的不是去喊口号,而是看清:技术自立一旦形成正反馈,外部的算计就很难再左右你的方向。所以,当一些人还在拿老旧的刻板印象评估中国航空工业时,迪拜航展的展馆里,已经有人悄悄在重新做笔记、改报告。那一排发动机背后,是一整套被迫加速、但终究跑出来的技术路线图。说到底,这不是谁吓住了谁,而是一个简单的事实:只要“发动机”这三个字不再被当成永远触不到的神坛,而是被一代代工程师拆开、啃透、做厚,那些建立在“技术永远差一档”上的算盘,总有一天会打不下去。而迪拜航展,只是让这一天以一种很直观、甚至有点戏剧化的方式,摆在了全世界面前。看到那一排“中国心”,咱们既不用盲目自满,也没必要妄自菲薄——真正值得期待的,是下一次再来数的时候,这一排会延伸到哪儿。